基于農耕文化的美術校本課程開發策略初探

張華華

[摘? ?要]農村學校美術教學關注真實生活場景,可將美術課程與農耕文化相結合,以主題式校本課程為載體,選擇與農時對應的農事、農作物及民俗活動為課程主題,采用學科融合的教學方式,利用校園農場、農耕文化博物館、鄉村民俗文化街等活動空間開展教學活動,呈現豐富多樣的學習成果,探尋適合農村美術校本課程開發的系統性策略,以期實現傳承與創新優秀傳統文化、整合多學科知識、提升學生核心素養的目的。

[關鍵詞]美術教育;農耕文化;主題教學;核心素養;校本課程

2018年9月,中共中央、國務院印發的《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》要求“實施農耕文化傳承保護工程,深入挖掘農耕文化中蘊含的優秀思想觀念、人文精神、道德規范,充分發揮其在凝聚人心、教化群眾、淳化民風中的重要作用[1],明確強調了農耕文化的重要地位。美術課程標準(2011年版)也提出,美術教材的設計,不僅僅是把美術學習局限于豐富的媒材體驗和美術創作表現,更應該注意“把美術內容與文化關聯,深入到本土文化和世界文化的層面”[2]。因此,農村學校將本土農耕文化和美術學科教學有機結合,探索有效的校本課程開發策略,有利于實現優秀傳統文化的傳承與創新。同時,關注現實生活的場域空間及實踐活動,也將促進學生綜合思維能力的發展,提升學生核心素養。

一、理論及現實依據

傳統農耕文化具有內生性、生活化、權威性和神秘性的特點。隨著社會結構的現代化轉型,農耕文化發展也經歷著結構性轉變,“開放性、產業化、平等化和娛樂化成為農耕文化新的發展邏輯”[3]。藝術課程旨在進行敏銳的感官訓練,開啟被理性禁錮的心智,這種開放性和靈活性為現代農耕文化的融入提供了結合點與擴展空間。此外,“要在學生本土文化背景的基礎上去開展美術教學”[4],從學習行為設計的角度進行教學資源開發利用,才能實現學生“必備品格和關鍵能力”的綜合培養。本研究所選案例為處于重慶市秀山土家族苗族自治縣城鄉接合部的鳳棲小學,其既有作為市級美術特色實驗學校的學科優勢,又有村寨農場、農耕文化博物館、民俗文化旅游等校內外資源,為校本課程的開發提供了有利條件。

二、開發策略

1.確定教材內容主題

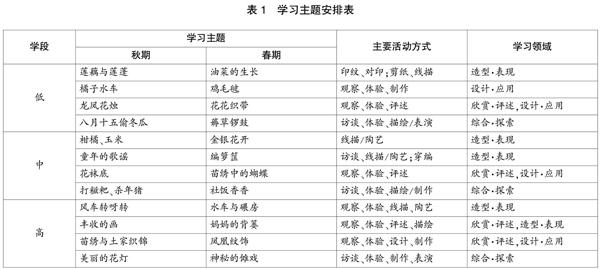

校本課程以新課標為指導,結合農時農事,利用本土資源,參考人教版美術教材課程內容,圍繞“造型·表現、設計·應用、欣賞·評述、綜合·探索”四大學習領域設計學習主題,進行了高、中、低三學段的分層設計,如表1所示。

低段“造型·表現”領域以豐富材質感知體驗為主,設計了植物切割、水彩對印、剪紙、蠟油冷凝、針線縫制、竹條編織等活動,還選取當季作物,結合綜合學科知識,記錄作物生長過程。利用植物天然紋理(參考人教版一年級上“美麗的印紋”)進行色彩搭配和調色練習。“設計·應用”和“欣賞·評述”領域以土家“花花織帶”進行二方連續教學(參考人教版二年級下“漂亮的花邊”)。欣賞民間工藝龍鳳花燭和織錦,在圖像識讀過程中了解其文化寓意。“綜合·探索”領域以民間習俗“八月十五偷冬瓜”和農事活動“打鬧(薅草鑼鼓)”為主題,結合音樂學科教學,感受民間打擊樂器的獨特節奏,體會其中積極樂觀的精神本質。

中段“造型·表現”領域以線描和陶藝為主,結合秀山竹編(參考人教版四年級上“穿編的樂趣”),鼓勵學生有創意地進行軟陶造型設計。“設計·應用”和“欣賞·評述”領域以十字繡“花襪底”和“苗繡中的蝴蝶”(參考人教版四年級上“對稱的美”)進行圖案變形和對稱圖形練習,了解紋樣來源于自然并被賦予的人文含義。搜集童謠(如“螢火蟲,夜夜融”“月亮光光、姊妹燒香”等),想象并描繪童謠中的場景,感受不同時代自然環境和社會環境的變化。“綜合·探索”活動對打糍粑、殺年豬、“趕社”吃社飯等民俗活動進行調查,了解活動的意義、民俗食品原料及制作過程,結合語文學科,采用圖文結合的方式對相關材料進行記錄整理。

高段“造型·表現”領域以線描和陶藝為主,選取當季農具現場體驗,結合科學知識理解其工作原理再進行線描表現。“欣賞·評述”與“造型·表現”“設計·應用”領域相結合,欣賞古今中外描繪豐收和農事活動的畫作,體會藝術家如何通過作品表達對勞動人民的情感。識讀苗繡和織錦中的紋樣,根據紋樣適用的物品,如衣物、背帶、帽子、云肩、圍裙、枕頭等,討論其寓意,滲透實用功能與審美功能相輔相成的設計觀念。基于當地對“鳳凰”素材的喜愛,討論鳳紋的主要特征,分析“鳳棲”校徽,嘗試設計屬于自己的鳳紋。“綜合·探索”領域對花燈彩扎工藝和儺戲面具制作進行考察,感受地方戲劇的獨特魅力,初步理解傳統戲劇在勞動生活中作用的嬗變。

2.教學環境選擇

在校園農場進行作物生長觀察,在農耕文化博物館或家里實際操作農具,引導學生理解水車、風車的工作原理,體會勞動人民的智慧,讓寫生不再停留于表面形象。到西街民俗文化旅游區苗繡工作坊感受苗繡制作工藝,到蠟燭行觀察花燭制作過程,并觀察民俗用品在婚喪嫁娶、時令節慶等生活場景中的應用,培養學生的審美情趣。

3.教學方式設計

在每學期四個活動主題開始之前,由美術教師組織學生明確活動目的、設計活動方式、討論活動過程。主題任務體驗階段,由家長指導農耕實踐、民間藝人演示工藝流程、課外自行參觀體驗、搜集信息等;主題任務完成階段,由教師組織學生單獨創作、與其他學科教師進行配合、開展小組討論、分工合作等;任務完成后,由教師對活動結果進行評價。整個活動培養了學生的合作意識,促進了學生社會性發展。語文、科學、音樂等多學科的融合,也有利于學生靈活調用多學科知識,更全面地解讀主題任務。

4.教學成果呈現

主題活動呈現的作品不局限于美術或設計作品,還包括記錄冊、流程圖等綜合性作品。將同一主題活動的體驗記錄、工藝流程、美術作品、工藝設計作品進行歸類放置。按農作物、農具、節令食品、農事慶典、農諺童謠、民俗工藝等類別,陳列于美術教室展示空間或農耕文化博物館內。表演類成果作為文體活動的組成部分進行展示并形成影音資料。

三、問題及改進方向

本例中的校本課程的開發初步實踐了在主題活動中進行地域認同、身份認同、民族認同和文化認同等“國家認同”教育[5],引導學生形成共同的文化理解和價值觀,對培養學生創新思維、樹立文化自信起到了積極的推動作用。但在開展過程中也發現了一些問題。如課程設計方面,創意類主題設置明顯不足,局限于模仿現有工具,缺乏對新型工具設計的探索嘗試;對特色材料的開發利用不夠;缺乏對民俗文化活動的歷史根源和現實意義的轉變過程分析等。此外,教師自身的創新能力不足,偏愛標準化答案和體驗結論,忽視個性化體驗結果及引導學生進一步探究的切入點,錯失開展深度學習的契機;教學評價中更關注活動成果的完整性和對美術學科知識技能的掌握,對學生思維能力和合作精神的肯定較少,不利于多元評價標準及長遠發展育人目標的落實。

多項研究表明,視覺認知能力的提高與創造力的發展是并駕齊驅的,而學校美術教育是培養創意人才的有效途徑[6]。在以后的研究過程中應進一步思考:充實創意類課程,加強對本土易得特色媒材的開發利用;加強“設計改變生活”理念的滲入,理解社會經濟的進步和科技發展對文化及設計活動的影響;活動過程中對生成性問題存疑并對深度探究的路徑和方法進行指導,鼓勵學生跨越學科界限,刺激創造力發展,促使深度學習的發生[7];采用多元多角度標準進行活動評價,引導學生全面認識自我和評價他人。同時,加強教師繼續教育和自我教育,使其不斷更新觀念并完善知識結構,認識到美術課程在現代社會甚至未來社會的價值與力量,成為推動新時期美術教育發展的生力軍。

參考文獻

[1]中共中央、國務院.鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/2018-09/26/content_5325534.htm?trs=1.

[2]楊力,尹少淳. 義務教育美術課程標準(2011版)解讀[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[3]解勝利,趙曉芳.從傳統到現代:農耕文化的嬗變與復興[J].學習與實踐,2019(2):126-132.

[4]陳衛和.核心素養與農村美術教育發展[A].尹少淳.美術核心素養大家談[C].長沙:湖南美術出版社,2018.

[5]李剛,呂立杰.國家認同教育校本課程的深度開發與設計[J]基礎教育,2018(1):62-73.

[6]錢初熹.小學美術課程與教學[M].北京:高等教育出版社,2018.

[7]陳怡倩.統整的力量[M].長沙:湖南美術出版社,2017.

(責任編輯? ?姚力寧)