“核心素養”理念下的大學ESP人才培養模式研究

孫文娟 龍曉翔 厲佳雪

摘 要:“核心素養”理念對各國人才培養模式產生了深遠的影響,引領著世界教育改革和發展的趨勢。我國英語學科的核心素養針對基礎教育階段而提出,高等教育階段的ESP(專門用途英語)人才核心素養尚無定論。本文通過探討大學ESP人才核心素養的構成和內涵,對ESP人才培養模式進行研究。

關鍵詞:核心素養;ESP;人才培養

一、引言

自教育部出臺《關于深化課程改革,落實立德樹人根本任務的意見》并提出“核心素養”概念以來,國內高等教育開始圍繞“核心素養”的育人視角深入探討各學科應該“培養什么人”“如何培養人”的問題,促進了以“核心素養”為目標的人才培養模式改革。英語學科的核心素養于2015年在《普通高中英語課程標準(修訂稿)》中明確提出,包括語言能力、思維品質、文化品格和學習能力等四個方面,但該核心素養針對基礎教育階段而提出,高等教育階段的ESP人才的核心素養尚無定論。

在全球化背景和我國“一帶一路”建設下,ESP教學肩負著培養復合型、應用型、國際化創新人才的時代使命,其人才培養的核心素養目標有待被厘清。本文結合國內外“核心素養”研究成果,探討我國ESP人才培養的核心素養目標及其指導下的人才培養模式。

二、核心素養的研究背景

核心素養是學生應具備的適應終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力(林崇德,2016)。

國際上對核心素養的研究始于1997年國際經濟合作與發展組織啟動的對21世紀核心素養框架的研制工作,其研究成果被積極應用于教育實踐。隨后,聯合國教科文組織、歐盟等國際組織和美國、日本、新加坡、芬蘭、韓國等國家也研制了“核心素養”指標框架。“核心素養”已經成為主要發達國家推動教學改革的支柱型理念,對世界教育的發展趨勢產生了深遠的影響。

核心素養的理念于21世紀初引進我國。教育部高度重視“核心素養”在人才培養中的重要作用,并于2016年正式發布中國學生發展核心素養研究成果。國內關于核心素養的研究熱潮呈現出兩個特點:(1)從學段來看,國內對“核心素養”的研究呈低段化趨勢,各學科的教改研究和實踐多集中在基礎教育階段;(2)從學科來看,現有的針對英語學科核心素養的研究基本集中在EGP(通用英語)范疇。

隨著國內英語教學改革的深入,很多高校開始著眼于將英語語言的實用性與學科專業發展特征相結合,實施ESP教學。ESP已成為中國大學英語教學的發展方向(蔡基剛,2004;孫有中,2011)。因此,ESP人才的核心素養培養值得關注。

三、ESP人才核心素養的構成和內涵

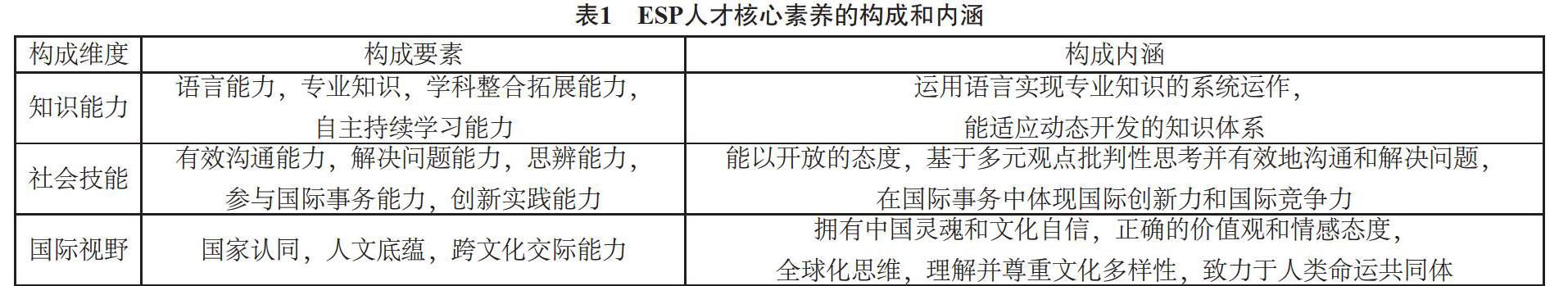

ESP教學的最終目的是培養能滿足市場需求和自我需求的人才。本文以商務英語人才的核心素養為例,通過電話訪談和問卷調查,向位于湖南、廣州和深圳的6家中國涉外企業以及232名身在職場的商務英語畢業生進行了有關ESP人才的能力和素養的需求調查。

結果顯示,用人單位最注重畢業生解決問題、處理事務的能力,并指出這與畢業生的國際視野和思維方式有很大關系;語言能力和專業知識也是必備要素,但本文所調研的用人單位可以接受畢業生的ESP專業知識體系在工作中完善。畢業生則對適應職場所需要的語言能力和專業知識需求最大,其次為溝通能力和思維方式,對人文素養的需求也很明顯。

根據英語學科核心素養要求,結合需求分析,本文對我國ESP人才應具備的素質和能力進行整合和提取,構建ESP人才核心素養框架如表1所示。

四、ESP人才培養模式的改革

ESP人才核心素養的最終實現需要將核心素養的培養目標輻射到培養過程,具體表現在課程體系、教材建設、評價體系、實踐模式等環節。

(一)構建以核心素養為目標的課程體系

我國ESP教學多從英語專業教學演變而來,實行的是傳統的“語言為主,專業為輔”的課程體系,導致存在的問題有二:一是ESP教學與EGP教學雷同,畢業生優勢并不明顯;二是ESP教學過分強調工具性,忽略了“人”才的本質。

在核心素養培養目標的指導下,單純的“語言+專業”模式應該被打破,以實現語言、專業、人文、素養之間的融通,著重培養學生在扎實語言能力的幫助下選擇、分辨、吸收、持續學習專業知識的能力和素養,為畢業生步入社會、終身發展打下基礎。具體可以基礎通識課程、專業核心課程、專業方向課程、實踐課程和畢業論文類課程為主線,創新建設實現核心素養目標的課程群,倡導課程群內多學科融合和難度遞進的二維課程結構設計。同時,鼓勵教師以“新文科”為契機,開設文科融通、學科交叉的課程超市,讓學生在選擇中學會選擇,在學習中學會學習,提高其人文底蘊和自主學習能力。

(二)推動能保障核心素養的教材建設

ESP教學強調行業性或學術性,不同性質高校的ESP學生有不同的需求,因此,ESP教材并不具備明顯的可復制性。以商務英語為例,隨著高校英語教學改革的深入,各高校以“校本”特色,依托學校特色或專業平臺,突出其商務特色,如工程商務、商務翻譯等。因此,根據自身學科優勢和學生所需面向的行業特點或學術要求,使用真實的行業文件,編寫或選擇適合本校的ESP教材,是在ESP教學改革中實現核心素養的重要保障。

同時,當今信息化背景下的知識增長速度和知識經濟已對大學人才培養產生了巨大沖擊。英國技術預測專家J.馬丁指出:21世紀學生的知識增長速度為每三年翻一番。學好一個專業就夠用一輩子的時代已不復存在。因此,專業教材多年不變、教材內容單一的現狀無法保障ESP核心素養的實現。使用情境的真實性、教材內容的時效性和學科的交叉性能改善“學用兩張皮”的問題,激發學生自主學習,提高學生的創新實踐能力和批判性思維能力。

(三)架構能提升核心素養的評價方式

教學評價是ESP教學的“短板”,Swan就曾指出ESP評估發展跟不上課程發展步伐。目前,國內外并無固定的ESP教學評價體系。國內ESP教學評估與EGP課程的評價區別不大,主要由形成性評價和終結性評價結合組成,其中,終結性評價基本為課程考試或者課程論文,很難體現學生的參與。核心素養理念下的評價模式是促成學習產出能力的手段,終結性評價也需要學生的參與,且可以看成是一個學期最具綜合性的一次學習行為,而不僅僅是教師獨自評閱然后公布分數。因此,核心素養指導下的ESP教學可大膽嘗試以真實場景的實訓考查和測試為抓手,探索生生合作、師生合作、校企合作評價,及時收集學生和社會的反饋,打破“學”與“評”的界限,把評價作為學習的深入和強化手段。

(四)優化基于核心素養的實踐模式

不突出“實踐應用”的ESP教學很難稱得上真正意義上的專門用途的英語教學。ESP是適應社會發展需要而產生的,重視學生在目標情境中解決問題的能力和實踐能力的培養,這也是市場最看重的部分能力,因此,實踐教學是ESP人才培養的重中之重。針對目前ESP實踐教學被理論課時擠占、嚴重縮水的現狀,核心素養指導下的ESP實踐教學可通過完善學分制,以“第一課堂+第二課堂”為切入點,鼓勵學生參加社會實踐、創新創業、商務競賽活動等獲取學分,在合理范圍內認可課程學分與實踐學分的互換;同時優化ESP實踐體驗,讓學生參與到社區服務、企業實訓和跨國項目中,在目標情境中反思學習,適應社會發展,促成核心素養品格和能力的培養。

五、結語

新時代背景下,大學的功能面臨著歷史性的轉變,如何培養時代需要的人才,是大學使命驅動下的思考。核心素養的培養并非朝夕之事,ESP人才的核心素養目標和實現模式需要經歷時間的補充、實踐的打磨,是大學英語教學改革熱潮中值得關注的方向。

參考文獻:

[1]林崇德.21世紀學生發展核心素養研充[M].北京:北京師范大學出版社,2016.

[2]蔡基剛.ESP與我國大學英語教學發展方向[J].外語界,2004(2):22-28.

[3]孫有中,李莉文.CBI和ESP與中國高校英語專業和大學英語教學改革的方向[J].外語研究,2011(5):1-4.