安徽省戰略性新興產業發展評價研究

覃周展

摘要:現基于安徽省16個城市2012-2018年的數據,從創新能力、政策支持、發展支撐、經濟效益四個層面構建戰略性新興產業評價指標體系,對安徽省戰略性新興產業發展狀況進行評價。最終得出評價結果,創新創造與政策因素對安徽省戰略性新興產業的發展貢獻突出,安徽省戰略性新興產業發展呈現四級分化的特征,合肥和蕪湖分居優良,銅陵、安慶、馬鞍山、滁州、宣城、蚌埠、阜陽發展程度適中。

關鍵詞:戰略性新興產業;熵值法;評價指標

中圖分類號:F276.44? ? 文獻標識碼:A

文章編號:1005-913X(2020)08-0132-03

一、前言

當前,我國處于產業結構轉型升級的關鍵階段,依托戰略性新興產業,培育一批新型支柱產業,有助于推動經濟高質量發展。《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》明確指出,戰略性新興產業發展代表新一輪產業變革與技術革命的方向,是獲取未來競爭力優勢的關鍵領域。近年來,安徽省戰略性新興產業發展較快,相對于2018年,2019年安徽省戰略性新興產業產值增長了14.9%。目前安徽省戰略性新興產業仍處于成長期,產業鏈尚待完善,地區間仍存在較大的差異。

目前學術界關于戰略性新興產業的研究已取得豐富成果,通過梳理現有文獻發現,國內外學者主要針對以下三個維度進行研究。一是關于戰略性新興產業創新能力的研究。張紅梅認為創新投入能力與產出不足是影響戰略性新興產業自主創新能力的主要因素。葛楊生測算安徽省戰略性新興產業技術創新效率,發現部分年份創新投入方面的資源配置不合理。Yao-Jen Liu發現臺灣地區良好的校企合作與技術轉移有助于尖端知識在新興產業中擴散。二是關于戰略性新興產業發展的政策因素研究。付永萍對我國戰略性新興產業發展關鍵性因素進行研究,發現政策聯系度與產業發展呈現負相關關系。陸國慶對我國戰略性新興產業政府創新補貼的績效進行檢驗,結果顯示政府創新補貼的績效是顯著的。李成對廣東省戰略性新興產業財政效率進行研究,發現財政補貼、稅收優惠都有助于提升財政支持的效率。Tommy H.Clausen研究發現,研發補貼對美國高新企業內部研發支出具有促進作用。三是關于戰略性新興產業的聚集研究。范曉莉基于面板數據,研究發現信息基礎服務水平和人力資本的提升對戰略性新興產業聚集有促進作用。王歡芳認為通過構建產業價值鏈和合作共享機制,錯位發展可以緩解產業集群趨同化,實現協同發展。C. Cindy Fan對東亞地區產業聚集與經濟發展的關系研究中,發現中國的新興制造業部門的空間集聚與生產力之間呈現正相關關系。

綜上,學術界關于戰略性新興產業的研究十分豐富,為此研究戰略性新興產業發展提供了有益的借鑒。但以往學者多從省域層面展開研究,以城市為對象研究戰略性新興產業發展的文獻較少。因此,現借鑒現有文獻的研究成果,通過構建符合安徽省戰略新興產業發展評價指標體系,從時序與空間兩個角度分析安徽省16個城市戰略性新興產業發展狀況。

二、研究方法與指標體系

(一)研究方法

(二)評價指標體系

戰略性新興產業凸顯了知識技術密集、成長潛力大與綜合效益優勢,參考相關學者研究,現從戰略性新興產業發展影響因素出發,構建創新能力、政策支持、發展支撐、經濟效益四個一級指標共13個二級指標組成評價指標體系。由于詳細的戰略性新興產業數據獲取困難,現根據有關學者的研究與做法,采用2012-2018年安徽省市級工業與規模以上的相關數據代替部分戰略性新興產業數據,數據來源于安徽省統計局。

三、結果分析

(一)戰略性新興產業發展總體評價

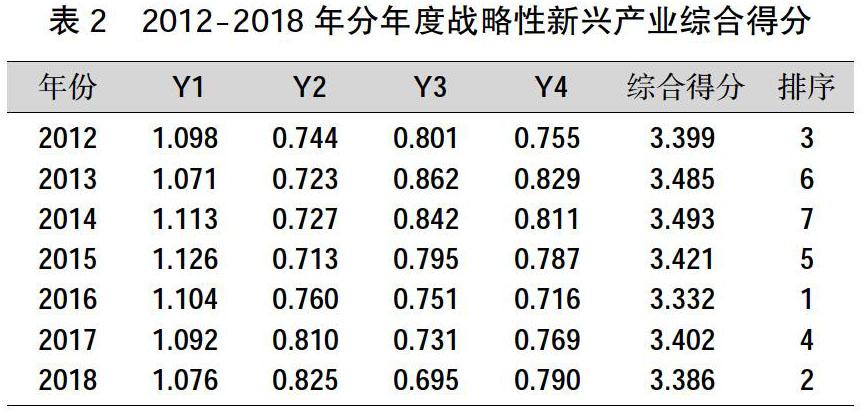

現利用熵值法對安徽省戰略性新興產業發展程度進行測算,綜合得分越高說明該年度戰略性新興產業發展程度越好。表2結果顯示,2012-2018年綜合評分排名波動較大但差距較小,整體上戰略性新興產業發展比較穩定。創新能力指標(Y1)評分始終大于1,政策支持指標(Y2)呈現上升趨勢,說明科技的投入與成果應用、補貼與減稅在戰略性新興產業發展中作用較大。支撐指標(Y3)得分則呈現下降趨勢,當地要素對戰新產業發展的貢獻程度有所降低。經濟效益指標(Y4)得分時序上呈現波動上升狀態,戰略性新興產業的經濟產出不穩定。

(二)各地區戰略性新興產業發展評價

根據熵值法測得,安徽省16市戰略性新興產業綜合得分越高,表明該地市戰略性新興產業發展程度越好。表3結果顯示,2012-2018年期間,安徽省各城市綜合評分基本呈現上升趨勢,平均增加約47.94%,合肥市歷年得分均最高,其次為蕪湖,這兩個城市戰略性新興產業發展狀況較優。馬鞍山、銅陵、滁州、蚌埠、淮北的綜合評分均大于0.1,說明這些城市的戰略性新興產業發展程度較好。宣城、安慶、阜陽戰略性新興產業發展呈現躍升狀態,這些城市近年來較為重視戰略性新興產業的發展。另外,淮北市戰略性新興產業發展雖然處于較為良好的狀態,但發展速度放緩。淮南市戰略性新興產業發展得分呈現下降趨勢,戰略性新興產業的發展不容樂觀。從總體上來說,安徽省各城市戰略性新興產業發展呈現積極態勢。

為進一步比較近年安徽省16市戰略性新興產業發展程度,利用Ward聚類法對2018年戰略性新興產業發展因素進行系統聚類分析,結果如圖1所示。

第一類是發展程度高的地區,該地區僅包括合肥市,2018年合肥市生產總值約占省內1/4,為“強省會”城市,新型顯示器、集成電控與人工智能等戰略性新興產業鏈較為完善,并依托高等院校、科研機構與科技公司打造“創新高地”,政策支持力度、知識成果轉化、產業內專業化分工等方面在省內有絕對優勢。

第二類是發展程度較高的地區。該地區僅包括蕪湖市,近年來蕪湖市依托較為完整的汽車產業鏈拓展智能裝備與機器制造等新產業,當地政府基金支持戰略性新興產業發展,發展戰新產業的社會與政策因素良好。

第三類是發展程度適中地區。該類地區有蚌埠、銅陵、滁州、馬鞍山、宣城、阜陽、安慶。該類區域具備一定的產業基礎,招商引資力度較大,或受地理位置影響,在吸引高素質人才、打造優勢企業等方面競爭壓力較重。

第四類是發展程度較低地區。該類地區有宿州、淮南、池州、亳州、六安、黃山、淮北。其中淮南和淮北為典型的煤炭資源枯竭型城市,產業結構矛盾突出,轉型任務艱巨。黃山、池州、六安屬于山地丘陵地區,宿州毗鄰江蘇,這些城市區域產業優勢不明顯。亳州市的現代中藥產業處于發展初期,受藥物研發周期影響,生物醫藥類戰略性新興產業發展緩慢。

四、結論

現基于安徽省16個城市2012-2018年數據,從創新能力、政策支持、發展支撐、經濟效益四個層面入手,構建戰略性新興產業評價指標體系,對安徽省16個城市戰略性新興發展狀況進行分析,主要結論如下。

第一,安徽省戰略性新興產業發展程度在時序上呈現小范圍波動態勢。創新因素作用突出,政策因素貢獻上升,說明安徽省重視創新發明與科技成果轉化,諸如“戰新產業技術領軍人才”“戰新產業發展基金”等政策補助和創新發明領域減免稅成效逐漸浮現。

第二,安徽省大部分城市戰略性新興產業發展呈現上升態勢,戰略性新興產業發展的區域差異較為明顯。根據戰略性新興產業發展程度,將全省分為四類區域。合肥市發展程度最好,其次為蕪湖市。第三類區域集中于皖江經濟帶,部分城市位于皖北,該類區域戰略性新興產業發展程度適中。第四類區域分布于皖北、皖西、皖南,該類地區面臨資源衰竭威脅、產業轉型困難、新興產業基礎較為薄弱、優勢產業不明顯等問題,戰略性新興產業發展程度較低。

參考文獻:

[1] 安徽省統計局.安徽省2019年國民經濟和社會發展統計公報[EB/OL].http://tjj.ah.gov.cn/.

[2] 施亞鑫,馮德連.安徽戰略性新興產業集群化成長模式選擇研究[J].蚌埠學院學報,2019(8):64-70.

[3] 葛楊生.安徽省戰略性新興產業技術創新效率研究[D].蕪湖:安徽工程大學,2017.

[4] 付永萍.中國戰略性新興產業發展關鍵影響因素的實證[J].東華大學學報:自然科學版,2019(4):605-611.

[5] 陸國慶,王 舟,張春宇.中國戰略性新興產業政府創新補貼的績效研究[J].經濟研究,2014(7):44-55.

[6] 李 成,李 熙.戰略性新興產業財政支持效率分析——以廣東省為例[J].科技管理研究,2016(9):41-45.

[7] Clausen T H.Do subsidies have positive impacts on R&D and innovation activities at the firm level?[J].Structural Change & Economic Dynamics, 2009(4):237-253.

[8] 范曉莉,黃凌翔,盧 靜,等.戰略性新興產業集聚發展及影響因素分析[J].統計與決策,2017(14):139-143.

[9] 王歡芳,李 密.促進戰略性新興產業集群協同發展[J].宏觀經濟管理,2016(7):65-67.

[10] C. Cindy Fan,Allen J. Scott, et al.Industrial Agglomeration and Development: A Survey of Spatial Economic Issues in East Asia and a Statistical Analysis of Chinese Regions[J].Economic Geography,2003(3):295-319.

[11] 郭顯光.改進的熵值法及其在經濟效益評價中的應用[J].系統工程理論與實踐,1998(12):99-103.

[12] 李東霖.區域戰略性新興產業選擇探究[J].發展研究,2016(1):73-77.

[13] 童 心,譚春蘭,朱清澄.長三角地區海洋戰略性新興產業布局評價和優化[J].海洋開發與管理,2019(10):47-51.

[14] 賀正楚,吳 艷.戰略性新興產業的評價與選擇[J].科學學研究,2011(5):678-683+721.

[15] 陳文鋒,劉 薇.區域戰略性新興產業發展質量評價指標體系的構建[J].統計與決策,2016(2):29-33.

[責任編輯:王功巧]