校本活動課程化的教育實踐探究

南洪昌

摘 要:將校本活動構建成為具有教育性、系統性、課程性、發展性的校本課程,才能真正發揮其教育作用和價值。文章以通渭一中“校園體育藝術節課程”開發為例,通過整體規劃、系統整合開發成為“校園體育藝術節課程”,是將校本活動課程化的成功實踐,同時也為校本活動課程化積累了可借鑒、可復制、可推廣的教育實踐經驗與方法。

關鍵詞:校園體育藝術節;校本活動;校本課程;課程實施

校本活動課程化是校本課程建設的重要途徑,也是構建學校特色教育的根本保障。就現實狀況來看,很多學校雖然也舉辦各種類型的校內活動,但卻往往是零散的、臨時的,既沒有長期、長效的規劃,也缺乏對教育作用的有效建構,這種就活動而搞活動的現象,其作用是有限的。只有將校本活動納入校本課程建設體系之中,使校本活動具有教育性、系統性、課程性、發展性,構建其課程意義與屬性,才能真正發揮其教育作用和價值。甘肅省通渭縣第一中學(簡稱“通渭一中”)將“校園體育藝術節”活動,通過整體規劃、系統整合開發成為“校園體育藝術節課程”,是將校本活動課程化的成功實踐,同時也為校本活動課程化積累了可借鑒、可復制、可推廣的教育實踐經驗與方法。

一、 校本活動課程化的依據

(一)政策依據

校本活動課程化是基礎教育課程改革的應然選擇與必然結果。在我國,第一次出現“地方課程”設置規定的是1992年國家教委頒布的《九年義務教育全日制小學、初級中學課程計劃(試行)》,并在1996年國家教委基礎教育司制定的《全日制普通高級中學課程計劃(試行)》中明確規定了“普通高中課程由中央、地方、學校三級管理”,課程三級管理體制初見雛形;到了2001年教育部頒行《基礎教育課程改革剛要(試行)》中明確指出“改變課程管理過于集中的狀況,實行國家、地方、學校三級課程管理,增強課程對地方、學校及學生的適應性”,這標志著學校成為課程開發和課程管理的主體地位的確立,同時《剛要》也指出“積極開發并合理利用校內外各種課程資源”“結合本校傳統和優勢、學生的興趣與需要,開發或選用本校的課程”。這都為校本活動課程化提供了政策性依據。

(二)理論依據

學校是課程發生和課程實施的主陣地,是課程管理的主體,主體課程觀為校本活動課程化提供理論依據。課程就是以“培養什么樣的人”為目標,當今我國所推行的素質教育就是以“成人”教育為基礎與核心,“成人”教育對于“培養什么樣的人”有四個方面的具體規定:教育使人成為完整的人;教育追求兒童的解放,使人成為有主體性的人;教育使人的潛能都得到充分的發展,成為有個性的人;教育要促使人與自然、人與社會的和諧統一,使之成為人類的存在物。學校課程管理的主體論與當代主體課程觀的內在精神是一致的:當代主體課程觀是當今課程研究與實踐的時代取向,是建構學校管理的主體論的理論前提和時代依據。據此審視,當代主體課程觀是素質教育觀、是“成人”教育觀,是校本活動課程化的理論源泉和行動指南。

二、 校園體育藝術節課程架構

首先,校園體育藝術節本身并不是課程。從校園體育藝術節的緣起來看,一開始它是學校舉辦的一項常規性體育與藝術活動,并不具有作為課程的全部構成要素,因此并不是實質意義上的課程。其次,校園體育藝術節具有課程屬性。它作為學校體育與藝術教育活動具有相應的教育內容、教育作用和實施過程,因此具有一定的課程屬性。鑒于此,依據課程的四個基本要素:目標、內容、實施與評價,將校園體育藝術節活動課程化,還需要系統性的開發與建構,特別是對課程目標和課程內容框架的確立與實現,成為校本活動課程化——校本課程實現的關鍵環節。

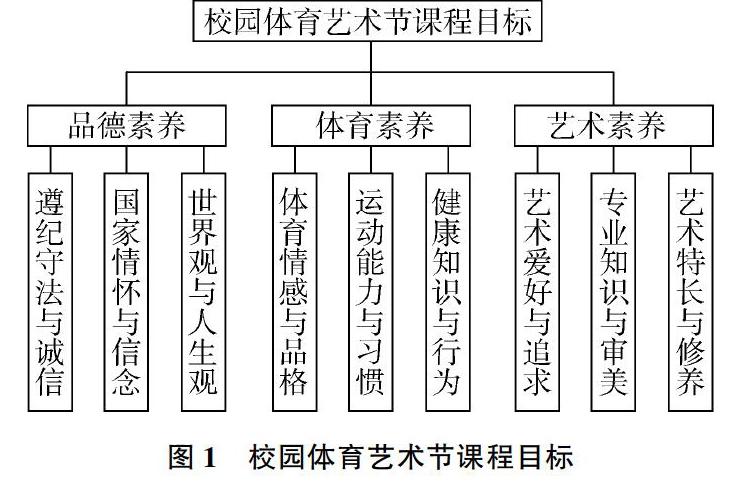

(一)校園體育藝術節課程目標

課程目標(Curriculum Objectives)是指課程本身要實現的具體目標,是期望一定教育階段的學生通過課程學習以后,在知識、智能、品德、體質等方面達到的程度。校園體育藝術節課程的是以“品德素養、體育素養、藝術素養”形成為整體目標,依據課程目標的三個維度即“三維目標”為具體內容構建“校園體育藝術節課程目標”(如圖1所示)。

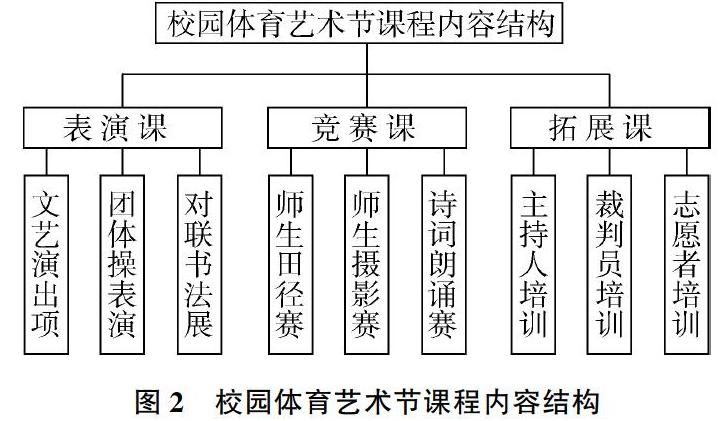

(二)校園體育藝術節課程內容結構

課程內容是校本課程的核心,確立校園體育藝術節課程內容是將校園體育藝術活動開發成為校本課程的關鍵環節。為此,依據本校實際與教學條件以及學生需求,我們設計由“表演課、競賽課、拓展課”三大類九項活動為主體的“校園體育藝術節課程內容結構”(如圖2所示),使校園體育藝術節活動整合形成為一個整體性校本課程。

三、 校園體育藝術節課程實施

(一)組織機構:校園體育藝術節課程委員會

校園體育藝術節課程委員會是校園體育藝術節課程實施的領導機構,負責每一屆(一年一屆)校園體育藝術節課程綱要的制定與更新,組織召開課程規劃會議,統籌安排各課目(表演課、競賽課、拓展課)教學和管理單位,組織課程評價等工作。校園體育藝術節課程委員會由校長任組長,副校長任副組長分管德育、體育、藝術三類課程目標實施,委員會成員由各處室負責人以及學生會、團委、各社團協會的學生干部組成,并按德育、體育、藝術分為三個專職小組。校園體育藝術節課程委員會實行“三三制”管理模式,即縱向三級管理——校長總負責、副校長分管、專職小組專管;橫向三科管理——德育、體育、藝術分類管理。

(二)課程實施:實現學生的自主選擇、自我實現、自我評價

課程實施是課程目標實現的關鍵環節,也是學生能力形成與發展、素質養成與提升的關鍵環節。校園體育藝術節課程的整體實施路線為:課程計劃——學生選課——課程教學——課程展示——課程評價。

每年7月初,學校發布課程計劃即校園體育藝術節項目設置,主要包括班徽、節徽設計,開幕式、閉幕式文藝節目形式,田徑運動比賽項目、校歌合唱比賽、攝影比賽、對聯書法展等。7月中旬起學生選課,學生根據課程項目設置,依據自身的特長、愛好進行選課,并以個人、組隊或集體形式完成報名、登記。8月開始實施課程教學,學生根據自己選定的項目確定學習、創作和訓練內容,聘請包括專業教師、家長和校外輔導員在內的人員作為項目輔導教師,共同制定學習計劃和方案,進行項目教學活動并完成學習任務(或完成相應的訓練任務),并于9月中旬進行表演課項目的遴選與彩排,形成高質量的開幕式、閉幕式、團體操表演節目。9月最后一周(25日至30日)進行集中課程展示即舉辦“校園體育藝術節”——對“校園體育藝術節課程”進行全面的驗收、檢測和考核。10月進行課程評價,學校層面,成立由學校、教師、家長、學生組成的課程評價小組,對校園體育藝術節進行整體評估和反思,完成“校園體育藝術節課程評價報告”;學生層面,通過對學生參與項目的成績、等次、過程等進行自我評價、師生互評,完成“校園體育藝術節課程學生評價表”,并將評價結果記入《學生成長記錄冊》,作為學生綜合素質評價的依據。

(三)課程實施保障:制度、經費、師資

課程實施保障是落實課程目標、確保課程任務完成的重要環節。校本課程實施如果缺乏必要的保障措施很容易流于形式,造成教育資源的浪費。為此,學校從制度、經費、師資等三個方面強化對校園體育藝術節課程的實施保障。第一,制度保障。學校制定有《校園體育藝術節組織規劃》《校園體育藝術節實施規范》《校園體育藝術節評價辦法》等,形成了組織嚴密、實施規范的課程實施保障體系。第二,經費保障。學校為課程實施撥付有一定數額的預算資金,以保證教學活動所需的各種教具、器材、學習資料等的及時供給。第三,師資保障。由于校園體育藝術節課程涉及教學內容廣泛,所需要的教師專業分布廣,因此學校為了保障課程教學需要除了選任學校有特長的教師之外,還聘請有校外專業輔導教師以及有專業特長的家長等組成校園體育藝術節課程指導教師團隊。

綜上所述,通渭一中校園體育藝術節課程是以“德育、體育、藝術”教育為目標,在內容上既有傳統元素又有現代元素還有創新元素;在形式上既有個體活動又有小組活動還有集體活動;在教育作用上既突出“德育、體育、藝術”三育融合又關注全面育人。多元可選擇是推進課程改革的杠桿,即以課程結構變革改變教育供給方式,提升教育品質。因此,“校園體育藝術節課程”就是為學生提供“多元可選擇”的教育內容和方式,為學生全面而有個性的發展創造優質的教育環境。

參考文獻:

[1]馮建軍.當代主體教育論[M].江蘇:江蘇教育出版社,2001:328-330.

[2]張相學.學校如何管理課程——主體論視野下學校課程管理的思考[D].南京:南京師范大學,2006(5):85.

[3]常克義.校園體育藝術節:給學生一個多元發展大舞臺[J].現代中小學教育,2019(11):47-49.

[4]項純.走向學校課程的整體構建[J].中小學管理,2018(12):39-42.