輸入與輸出頻次對英語詞匯習得的影響研究

王艷茹

摘 要:頻次效應是二語習得領域的熱點研究問題,但較少研究區分輸入頻次與輸出頻次的不同影響。本研究以兩組共8名六年級小學生為研究對象,考察輸入與輸出頻次的不同組合對高、低水平英語學習者的不同影響。研究發現:恰當地輸入與輸出頻次對二語詞匯習得具有積極影響,但語言水平對頻次作用的發揮有一定影響;高水平組英語學習者一天輸入三次輸出一次的組合效果最佳,低水平組英語學習者一天輸入輸出各一次的效果最佳。本研究豐富頻次對詞匯習得的影響,對英語詞匯教學也有一定的借鑒意義。

關鍵詞:輸入頻次;輸出頻次;詞匯習得;小學英語

中圖分類號:H319 文獻標識碼:A 文章編號:2095-9052(2020)06-0151-02

隨著認知心理學的不斷發展,頻次效應重新受到國內外研究者的重視。其中二語習得領域對頻次作用的研究以Ellis為代表,于2002年提出的“頻次是語言習得的決定因素”[1]假說,引發了專家學者們的廣泛討論。對此,部分學者持保留意見,如文秋芳指出頻率對二語習得的作用有限,二語習得過程非常復雜,受多種內外因素的影響[2],僅僅將頻次作為決定性因素的結論過于片面偏激。但是國內外大量實證研究已經證實了頻次對二語習得的積極作用,具體表現在頻次對二語聽力、口語、閱讀和寫作單項語言技能的影響研究,對頻次與詞匯習得的研究較少。

一、頻次與二語詞匯

掌握詞匯是造句以及形成語篇的基礎,廣大英語教師和學者一直在努力探索有效的詞匯教學方法,而頻次效應理論強調語言習得的規律性,強調重復率和接觸量。隨著學生對同一單詞的接觸越來越多,對該單詞越來越熟悉,掌握這一單詞的程度也會越來越好。相關研究已證實頻次對詞匯習得的積極作用,國內學者李慧和趙燕寧研究詞頻因素對EFL學習者詞匯意義和搭配兩方面知識習得的影響。結果顯示詞匯重復與詞匯意義和搭配知識的習得呈正相關關系,也證實了頻次對詞匯習得的積極影響[3]。

值得注意的是,以往研究雖然明確了二語詞匯習得中存在頻次效應,但是未明確區分輸入頻次與輸出頻次對詞匯習得的不同影響,未能探索學生詞匯習得的細微變化過程。因此,本研究通過全程觀察記錄8名研究對象在不同輸入頻次與輸出頻次組合下的表現,進而驗證Ellis“頻次是語言習得的決定因素”假說,并嘗試找出高、低水平學生不同輸入頻次與輸出頻次的最佳組合。

二、研究設計

(一)研究問題

本研究旨在揭示不同輸入與輸出頻次的組合對高、低水平英語學習者詞匯習得的影響,主要圍繞兩個問題:不同的輸入與輸出頻次是否及如何影響小學生的詞匯習得?高、低水平學生習得詞匯的最佳輸入系數和最佳輸出系數各是多少?

(二)研究對象

本研究的研究對象為8名六年級學生,其中高、低水平英語學習者各4名,年齡在12~13歲之間,性別分布均衡。為了保護學生隱私,對其進行編號處理,A1到A4代表高水平英語學習者,B1到B4代表低水平英語學習者,每位受試者都同意并愿意積極配合完成這次測試任務和后續訪談。

(三)研究工具

本研究涉及的研究工具包括10個目標詞、講解材料、測試題以及訪談。為了保證10個目標詞的選擇符合受試者的語言水平,與該班英語任課教師共同篩選完成,來源于初一人教版課本,一方面可以保證目標詞是新詞,另一方面銜接小升初。講解材料主要包括10個目標詞的詞性詞義、課本原句和例句。目標詞的成績由兩部分構成:單詞聽寫包括正確拼寫和詞義各2分,滿分20分;測試題由填空題構成,主要考察學生在語境中恰當地運用單詞,每次測試涵蓋10個目標詞的考查,一詞對應一題滿分20分。訪談資料的收集是在實驗結束后進行的,由受試同意在安靜的空教室錄音完成。

(四)數據收集與分析

數據收集由英語任課教師協助在學生早讀或自習期間完成,包括前測、詞匯輸入、詞匯輸出和后測四個階段。前測的目的是檢測目標詞是否為新詞,受試者根據Paribakht & Wesche制定的詞匯熟悉程度五級量表標注自己對詞匯的熟悉程度。詞匯輸入階段先講解10個目標詞,不同受試者的輸入頻次不同,完成輸入后進行不同頻次的詞匯輸出,包括單詞聽寫和測試題。后測是在一個月之后,目的是檢測受試者對目標詞的長時記憶效果,內容構成與輸出階段相同,測試題選自學生之前錯誤較多的題。

整個測試結束后對受試者進行單獨訪談,通過問答形式讓其講述喜歡的詞匯授課方式,如何記憶這些詞匯,如何看待不同的詞匯輸入頻次和輸出頻次,并詢問他們是否在非實驗期間接觸過這些詞匯等,經受試者同意將整個訪談過程錄為音頻,為原因分析做準備。

三、結果分析和討論

(一)頻次對詞匯習得的影響

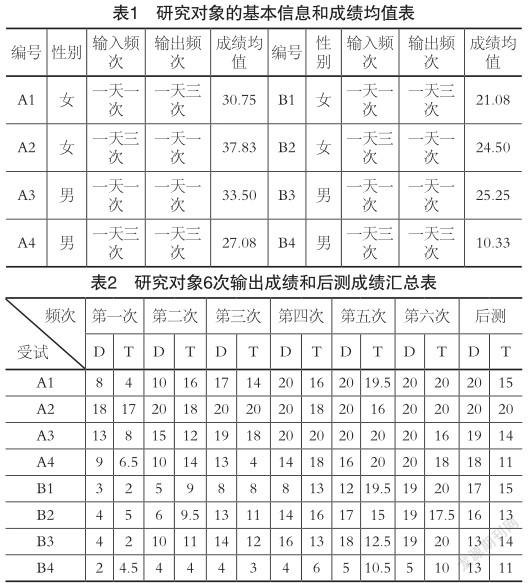

通過前測可以判斷10個目標詞對學生來說是新詞,即使見過但不能說出其漢語意思和用該詞造句,所有研究對象在整個實驗過程中經歷了6次輸入和輸出,但是每天輸入頻次與輸出頻次組合不同。從表1可以看出,高水平學習者的個體成績和整體平均成績都高于低水平學習者,這說明個體差異在頻次效應中起著不容忽視的作用,其中語言水平是影響頻次效應發揮的重要因素。

D代表聽寫得分,滿分為20分,T代表測試題得分,滿分為20分。

觀察表2,不同語言水平的英語學習者雖然在不同輸入與輸出頻次的作用下,但是他們的聽寫成績和測試成績都處于不斷進步中,這說明不論語言水平的高低,頻次對小學生英語詞匯習得是有積極作用的。聽寫主要考察學生對拼寫和詞義的掌握,屬于接受性知識的范疇;而測試題考察學生在相關語境中能否正確使用單詞,屬于產出性知識的范疇,通過計算學生的聽寫總分和測試總分,接受性知識的成績總體上高于產出性知識,這證實了學者周丹丹的相關觀點,即學習者掌握接受性知識更容易也更快速[4],這是因為恰當使用詞匯的難度比正確拼寫和書寫詞義要大。通過分析訪談資料,高水平組學生的學習主動性和自覺性高,能夠課下主動復習鞏固相關詞匯,并善于利用網絡資源自主學習。如A2喜歡使用語音切分法,將單詞根據發音切分成2到3個小單位,降低了單詞記憶的難度。當然,除了這一因素還有其他因素造成差異,例如學習風格、學習策略、實驗環境等,但本實驗僅考慮語言水平這一主要因素。

后測主要考察學生的長時記憶,表2可以看出8名受試的后測成績都要低于前幾次測試成績。高水平組學生的后測成績相當于第二次或第三次測試的成績,低水平組學生相當于第四次測試成績,但是總體上學生對目標詞能夠做到識別詞義、辨別用法。

(二)高、低水平學生詞匯習得的最佳輸入與輸出頻次

從6次成績的變化情況來看,隨著輸入頻次和輸出頻次的不斷增加,受試者的聽寫成績和測試成績總體上不斷上升,這也驗證了Ellis在2002年提出的“頻率是語言習得的決定因素”假說。高水平組學生中A2表現最好,在第3次測試后開始達到滿分,后測成績反映長時記憶的效果也是最好的;低水平組學生中B3成績最佳,從第一次到第六次成績呈持續上升的狀態,第六次達到滿分,但后測成績B1最高,最有利于長時記憶。

在輸入和輸出頻次相同的條件下,高、低水平兩組學生的群體差異主要是由于語言水平造成的。例如A1與B1兩名受試都接受一天輸入一次輸出三次的頻次,但是成績差異明顯,相差9.67分。同一組內的個體差異主要是輸入頻次和輸出頻次不同造成的,4名受試接受不同組合的輸入與輸出頻次,從而呈現不同的學習成績。根據“艾賓浩斯的遺忘曲線”,遺忘在學習之后立即開始,遺忘過程最初很快,以后逐漸緩慢。因此,輸入和輸出頻次過高或過低都不利于詞匯學習。對高水平組英語學習者來說,一天輸入三次輸出一次的組合效果最佳,一天輸入輸出各一次的效果次之;而對于低水平組英語學習者一天輸入輸出各一次的效果最佳,輸入三次輸出一次的效果次之。

四、結語

本研究探討了輸入頻次與輸出頻次的不同組合對高、低水平英語學者詞匯習得的影響,得出以下研究結論:恰當的輸入頻次與輸出頻次對二語詞匯習得具有積極影響,但語言水平對頻次作用的發揮有一定影響;高水平組英語學習者一天輸入三次輸出一次的組合效果最佳,低水平組英語學習者一天輸入輸出各一次的效果最佳,教師每天至少要保證一次輸入和一次輸出。

將語言水平這一個體差異因素考慮在內,有助于我們進一步了解不同輸入與輸出頻次對不同個體詞匯習得的不同影響。同時,本研究的結論對小學英語詞匯教學具有借鑒意義。教師在英語課堂中要有意識地利用頻次,關注個體差異,對語言水平較弱、學習主動性不高的學生,充分發揮引導等作用。但是本研究樣本數量有限,在實驗過程中僅考慮了語言水平這一個體差異因素,所得出的結論有待今后研究進一步證實。

參考文獻:

[1]譚海燕(導師:肖燕).頻次作用對雙賓語動詞習得的微變化研究[D].重慶師范大學碩士論文,2019.

[2]崔靖靖,劉振前.輸入間隔與頻次對二語詞匯習得影響的微變化研究[J].西安外國語大學學報,2016,6{6}:1-100.

[3]Ellis,N. Frequency effects in language processing: A review with implications for theories of implicit and explicit language acquisition[J].Studies in Second Language Acquisition,2002(2):143-188.

[4]文秋芳.頻率作用與二語習得——《第二語言習得研究》2002年6月特刊評述[J].外語教學與研究,2003(2):151-154.

(責任編輯:林麗華)