營商環境對大眾創業的影響效應

張衛東 夏蕾

摘? ?要:創業是推動我國經濟快速發展的重要動力,而營商環境是影響創業活動的重要因素。基于“大眾創業、萬眾創新”的背景,構建了一個包含商事制度改革的創業選擇理論模型,揭示了營商環境改善對居民創業選擇的影響。實證研究發現:營商環境改善提高了居民的創業傾向,針對不同受教育人群,商事制度改革對創業的影響存在差異。另外,財政支出占GDP比重、市場化指數也會影響居民的創業選擇。財政支出占GDP比重越低,市場化指數越高,政府干預程度越小,居民創業率越高。

關鍵詞:大眾創業;商事制度改革;行政審批制度改革

中圖分類號:F279.2? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2020)09-0094-10

緩解經濟下行的壓力,提高經濟增長的質量,迫切需要提升市場主體的創新創業能力。有效促進大眾創業、提升創業的參與率與成功率,是近年來政府的工作重心之一。中央和各級地方政府相繼出臺了一系列重要措施鼓勵創業活動,包括行政審批制度改革、市場環境維護、服務流程優化、財稅支持、孵化平臺打造,等等。這些措施從不同的角度對營商環境進行改善,激發了市場主體的創業活力。營商環境的改善對企業的創新與發展具有積極的意義,不過創業過程充滿著諸多的不確定性,營商環境的改善能否有效提高大眾創業的成功率,還需要進行具體分析。只有廣泛的參與,才能造就社會的創業氛圍,而只有提高參與率,才能進一步提升成功率。

營商環境的優劣能夠決定企業家從事創業活動的方向和屬性,即從事生產性活動還是非生產性活動。前者屬于創新式的生產,對經濟發展有積極的促進作用,而后者因為專注于非市場行為的商業活動,可能會破壞市場公平。良好的營商環境能夠促進公平競爭,引導企業從事生產性活動,為經濟的高質量發展提供動力。相反,糟糕的營商環境將會破壞市場的自由與公平,打擊企業從事生產性活動的積極性,從而導致創新與創業活動減少,不利于經濟的增長。因此,商事制度改革是營造良好營商環境的迫切需要和前提條件。商事制度是政府運用行政手段干預市場經濟的重要措施,通過制定相關制度約束相關經營活動的開展。2013年10月召開的國務院常務會議提出要進行商事制度改革,此后,國家出臺了一系列政策文件予以推進,如注冊資本登記制度改革、三證合一、注冊手續簡化等。本文基于《中國統計年鑒》及中國家庭追蹤調查(CFPS)數據,通過probit模型實證分析營商環境對大眾創業的影響效應。

一、相關文獻綜述

(一)營商環境與創業的關聯

有關營商環境對創業影響的研究由來已久,多數學者認為良好的營商環境有助于促進企業創業并進而促進經濟增長。相關研究多關注其影響機制,從企業家創業選擇、企業融資方式等角度對其影響機理進行了深度分析。Baumol假設企業家將根據經濟、政治和法律環境選擇其努力的方向,從而實現個人利益的最大化,選擇生產性活動還是非生產性活動取決于兩者的相對回報。在高質量的營商環境下,市場競爭相對公平,企業家會把更多的精力投入能夠促進經濟增長的生產性活動中[1]。Sobel對Bawmol的理論進行了檢驗和確認,并討論了其對經濟繁榮和政策改革的意義[2]。Bowen et al.基于2002—2004年40個國家的數據研究發現,企業家從事的創業活動類型會影響企業家對經濟增長和繁榮的潛在貢獻,制度環境會影響企業家創業努力的分配,并通過影響企業家的努力方向進而影響經濟的增長[3]。Ho & Wong分析得出,創業傾向受不同融資方式的影響,進一步的研究結果顯示,只有非正規投資對創業傾向有顯著的統計影響,監管性商業成本阻礙了機會驅動型創業,但對必要性創業沒有影響[4]。Levie & Autio指出,創業是尋求人力、社會和金融資本最佳組合方式的戰略行為,這種行為受到制度環境的影響。他們運用信號傳遞理論、就業選擇理論和戰略進入理論來研究制度對創業進入的影響,通過對一個由54個國家組成的為期6年的小組進行分析,發現較輕的監管強度能促成較高的企業進入率[5]。Armanios et al. 發現,新興經濟體的政府經常利用機構中介來促進創業,并在風險投資和公共資金之間架起橋梁,比如科技園。雖然發達經濟體的企業家可以尋求風險投資或天使投資,但新興經濟體的企業家往往需要尋求潛在的政府融資機會。與政府關系密切的企業家可以利用他們的政治關系來獲得此類資金[6]。鄭馨等基于制度理論,探討國家制度設計對失敗再創業的影響,研究發現,國家制度、法律對創業失敗的寬容度越高,風險投資對創業活動的促進作用越強[7]。董志強等分析了制度環境與經濟發展之間的關系,結果表明,制度環境好的城市,經濟發展越好[8]。Dong et al.研究發現,在尋租社會中,企業家不僅通過尋租追求額外利益,而且還試圖避免政客的敲詐。普通企業家希望有更好的制度環境,但如果沒有制度改善,他們將通過尋租的方式來獲取利益[9]。方穎、趙揚利用工具變量法分析了制度對經濟發展的影響,得出制度對經濟的影響顯著為正[10]。馬光榮分析了企業經營環境對不同類型企業的影響,結果表明,國企占比高、政府規模大、經濟自由度低會惡化企業經營環境,營商環境好的地區,生產率較高,經濟發展較快[11]。

(二)商事制度與創業的關聯

Klappe et al. 研究發現,精簡程序以獲得新公司的執照和許可會促進企業的形成,文章估計了一個顯著加快公司注冊程序的項目對創業的影響,該計劃在墨西哥不同的城市以不同的日期實施。研究發現,在符合條件的行業,新成立的公司增加了約4%,大多數影響是暫時的,且集中在政策實施后的前10個月[12]。Simeon et al.運用進入市場的程序數量、官方時間和官方成本來度量行政審批的成本,發現進入成本越高,監管越嚴格的地方,腐敗程度越高,產品質量越低。此外,研究還發現,進入成本越高,其地下經濟規模越大[13]。Bertrand & Francis研究發現,在法國,更強的零售商進入壁壘提高了零售商的集中度,減緩了就業增長[14]。張定安發現,行政審批越嚴格的地方,交易成本越高,會影響經濟發展。降低進入制度壁壘對創業的影響取決于制度壁壘的減少程度和個人的人力資本水平,只有大幅降低制度壁壘,才能吸引高質量人才創業[15]。Charles將兩項降低準入障礙的制度改革作為自然實驗加以利用,發現1988年的一項改革只是略微降低了準入壁壘,1999年通過修改憲法更有力地降低了準入壁壘,前者僅提高了創業的數量,而后者則提高了創業的質量。研究還發現,降低準入壁壘的制度改革對不同人力資本水平的大學受教育者有不同的影響[16]。張龍鵬等利用國內外數據研究表明,糟糕的營商環境會阻礙當地居民選擇創業,從而影響創業規模[17]。張莉、陳邱惠、畢青苗分析發現,商事制度改革前,營商環境較差,制度性成本較高;商事制度改革后,營商環境得到改善,制度性成本下降[18]。

從以上文獻梳理可見,從商事制度改革角度來研究營商環境對創業影響的文獻并不多,而且大多數關于商事制度改革的文獻是定性分析,缺乏定量研究。商事制度改革作為營商環境的重要內容,對創業的影響較大。本文從商事制度改革的角度就營商環境對創業的影響進行定量分析,在一定程度上彌補了現有文獻研究的不足,為政府制定相關政策提供了依據。

二、理論模型分析

基于上述分析,我們提出以下假設:商事制度改革,行政審批程序減少,審批時間縮短,行政審批效率提升,行政服務質量提高,均會增加代理人的創業傾向,激發創業活力。

我們利用Lucas(1978)給出的模型,假設代理人在每個時期有三種選擇:家庭生產(或休閑),提供貨幣化的效用w;選擇在競爭激烈的勞動力市場上工作,得到的單位回報為w;成為企業家并雇用其他勞動者。在均衡情況下,前兩種可能性沒什么區別。因此,為了誘導代理人提供勞動力,勞動力市場必須支付工資w。當期望報酬等于或超過w時,代理人才追求創業。

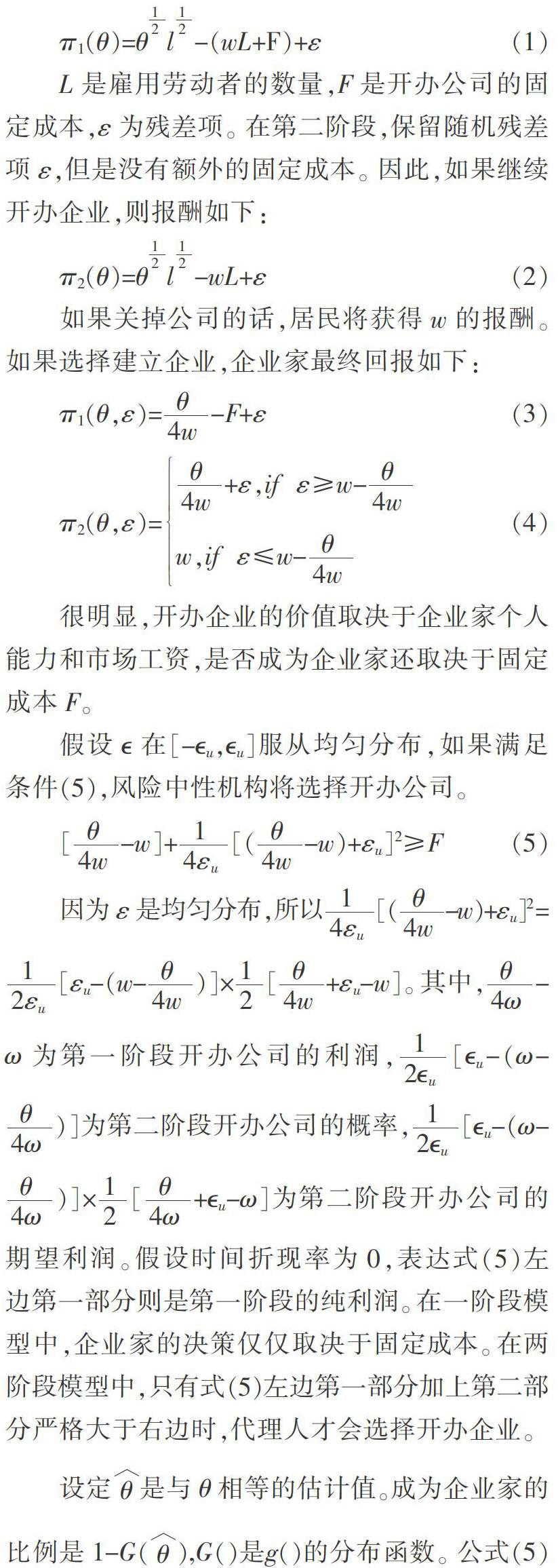

像Lucas(1978)一樣,我們假設代理人有不同程度的創業能力θ,該種能力在區間[θl,θu]上的連續概率分布函數為g(θ)。企業家能力是一種獨特的稀缺資源,個人可以憑借這個能力創建和管理公司[19]。為了讓事情變得有趣,我們引入了一個動態元素,允許代理人生存兩個周期。在第一個周期,代理人可以選擇在家里生產或者去工作,在這兩種情況下回報都是w;或者代理人選擇成為一名企業家,這樣收到的回報是π1(θ)。為了使問題簡單化,我們建立了一個包含企業家能力和雇用勞動數量的柯布-道格拉斯函數。

L是雇用勞動者的數量,F是開辦公司的固定成本,ε為殘差項。在第二階段,保留隨機殘差項ε,但是沒有額外的固定成本。因此,如果繼續開辦企業,則報酬如下:

如果關掉公司的話,居民將獲得w的報酬。如果選擇建立企業,企業家最終回報如下:

很明顯,開辦企業的價值取決于企業家個人能力和市場工資,是否成為企業家還取決于固定成本F。

假設?綴在[-?綴u,?綴u]服從均勻分布,如果滿足條件(5),風險中性機構將選擇開辦公司。

三、研究設計

(一)數據來源

本文基于歷年《中國統計年鑒》以及中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,CFPS)的數據開展相關研究。我們根據居民的職業選擇,刪除了18周歲以下的樣本和65歲以上的樣本,選擇受雇、私營企業主、個體戶、農業務工、自家農業生產等身份的居民作為研究對象。

(二)計量模型

對創業選擇的研究借鑒張龍鵬等[17]、Nunziata & Rocco[20]、Audretsch et al.[21]等的研究思路,通過構造probit模型來進行檢驗,計量模型如下:

其中:t表示年份,i表示個體,j表示省份,創業選擇表示為entrepijt,如果選擇創業,則entrepijt為 1,如果選擇不創業,則entrepijt為 0;regulation表示j省份t年商事制度改革的強度,本文評估式(1)估計采用的是probit模型。其中,省份特征變量表示為Zj;個體特征變量表示為Xk,核心解釋變量regulation的估計系數是本文關注的重點。

(三)變量說明

1.被解釋變量

該文的被解釋變量是創業選擇(entrepijt)。若選擇不創業,則entrepijt為 0;若選擇創業則為1。對個體創業活動從事與否的認定,是以CFPS中的問題作為依據的,從事創業活動只有在個體回答工作性質為“自主創業,經營私營或個體企業”時才能被認定。

2.核心解釋變量

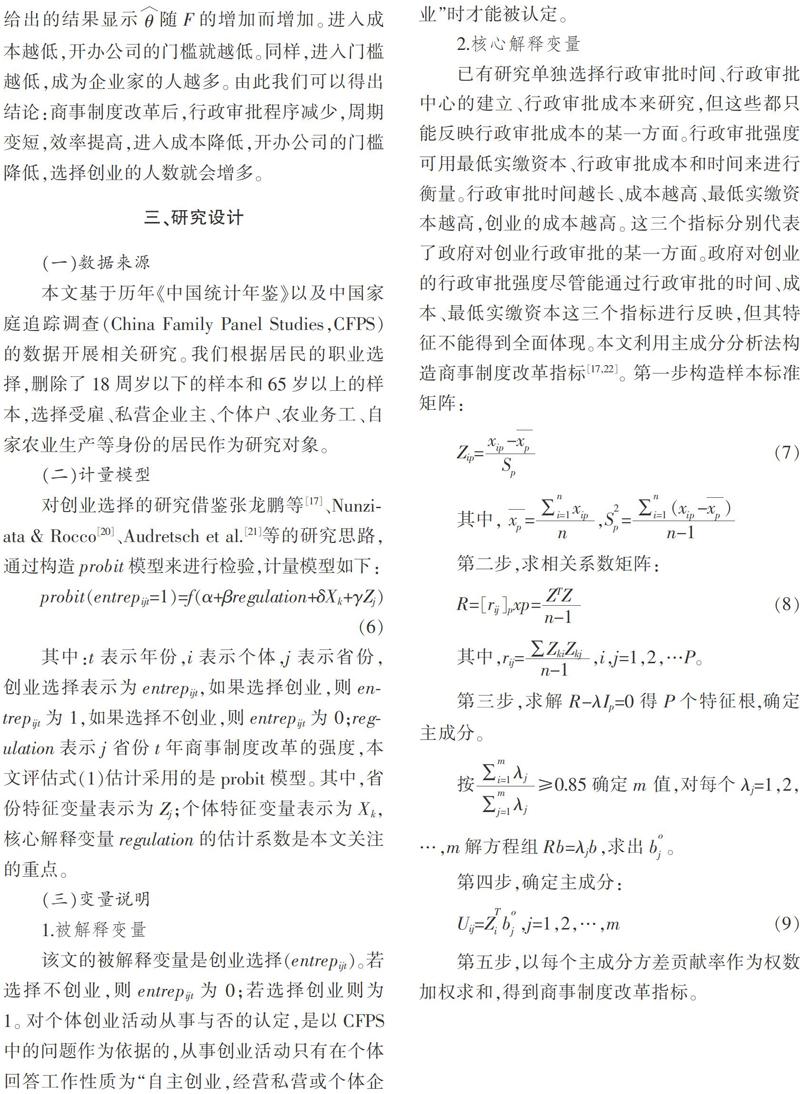

已有研究單獨選擇行政審批時間、行政審批中心的建立、行政審批成本來研究,但這些都只能反映行政審批成本的某一方面。行政審批強度可用最低實繳資本、行政審批成本和時間來進行衡量。行政審批時間越長、成本越高、最低實繳資本越高,創業的成本越高。這三個指標分別代表了政府對創業行政審批的某一方面。政府對創業的行政審批強度盡管能通過行政審批的時間、成本、最低實繳資本這三個指標進行反映,但其特征不能得到全面體現。本文利用主成分分析法構造商事制度改革指標[17,22]。第一步構造樣本標準矩陣:

第五步,以每個主成分方差貢獻率作為權數加權求和,得到商事制度改革指標。

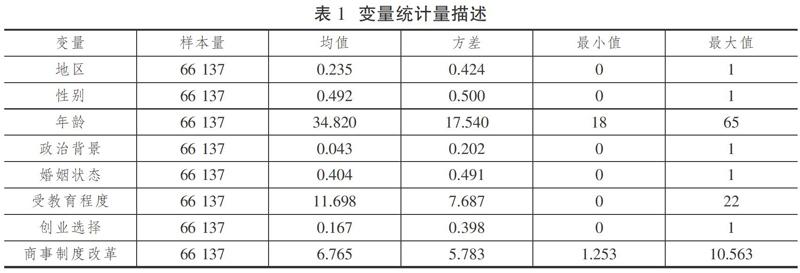

3.控制變量

本文控制了影響個體創業選擇的個體特征變量,對婚姻狀況、來自農村還是城市、年齡、受教育程度、性別、政治面貌等因素進行了控制。以下為具體的相關變量的設定:博士研究生、碩士研究生、本科、高職/大專、職高/中專、高中、初中、小學、沒上過學為受教育程度(edu)的9個層次,根據受教育年限分別賦值為22、19、16、15、12、12、9、6、0;婚姻狀況(marriage)為虛擬變量,已婚賦值為1,其他為0;性別(gender)為虛擬變量,女性賦值為0,男性為1;政治面貌(party)為虛擬變量,中共黨員賦值為1,否則賦值為0;個體來自城市與否的表示為urban,來自城市賦值為1,來自農村賦值為0。年齡(age)由數據年份減去出生年份獲得。表1是各變量描述性統計結果。

四、實證結果與分析

(一)基準回歸結果

首先我們根據是否受過高等教育,將樣本劃分為總樣本、受過高等教育和沒有受過高等教育三組,利用 probit 模型運用式(1)分別對三組樣本進行估計,表2(下頁)為估計結果。表2中的估計系數為平均邊際效應,這是為了解讀起來更加直觀,因為probit 模型是非線性回歸。列(1)—(3)分別是總樣本、受過高等教育和沒有受過高等教育樣本對創業選擇的估計結果。回歸結果顯示,商事制度改革的估計系數均在1%的顯著性水平上為負,說明商事制度改革顯著增加了居民的創業傾向。具體而言,商事制度改革分別使總人群、受過高等教育和沒受過高等教育的人創業率提升了8.1%、5.7%、8.1%。這是因為,商事制度改革能夠降低制度交易成本。交易成本是企業在經營過程中花費的與自己經營活動無關但在執行外部制度過程中不得不花費的成本。商事制度改革之前,行政審批手續繁雜,耗費時間長、準入門檻高、花費成本大,導致經濟運行效率低下。交易成本高、行政效率低下會抑制企業家創業的積極性,并且會導致企業家將更多精力轉移到非生產性活動中。商事制度改革后,行政審批手續簡化,耗費時間下降,準入門檻降低,經濟運行效率提升,制度性交易成本降低,企業創業的積極性得到激勵,他們會將更多的精力轉移到生產性活動領域。另外,商事制度改革會提升政府服務質量。商事制度改革的實施,簡化了登記注冊流程,提升了業務人員素質,減少了政府干預程度,提高了政府服務效率,可確保市場機制的正常運行,加快生產要素的自由流動,從而激發潛在企業家創業的積極性。

年齡、婚姻狀況、政治面貌、性別、受教育程度等個體特征變量均顯著地影響了個體創業選擇。在1%的顯著性水平上,政治面貌不同樣本估計系數均為負數,分別為-0.053、-0.056、-0.037,這表明中共黨員相較于非中共黨員有更低的創業傾向,可能由于其更容易在體制內找到滿意的工作,創業的機會成本更高。另外,沒有受過高等教育的人群受教育程度估計系數為0.006,在1%水平上為正,表明未受過高等教育的人群創業傾向更高。而對受過高等教育的人群而言,教育程度估計系數為-0.031,在1%水平顯著為負,表明受教育程度越高的個體創業傾向越低。這是由于受過高等教育的人群更容易在市場上獲得滿意的工作,在勞動力市場上所獲得工資水平較高,因此選擇去創業的機會成本較大,僅僅改革注冊制度并不能彌補其放棄工作帶來的損失。另外,由于公司注冊門檻降低,對于沒有受過高等教育的人而言,越來越多的人會選擇創業,隨著創業人數的增加,競爭也加劇了,這在一定程度上會抑制受過高等教育的群體的創業熱情。在1%顯著性水平上,不同性別組別的估計系數都為正,這表明男性相較于女性更愿創業,即創業資本與創業意愿在男性中相對較高。年齡估計系數在1%顯著性水平上為負,表明個體創業受年齡的影響為負,個體創業傾向隨年齡的增長而減小。在1%顯著性水平上的婚姻狀況估計系數為正,表明已婚個體的創業傾向相較于未婚個體高。

(二)穩健性檢驗

1.控制其他因素

本文的研究假設基本被基準回歸結果所證實,文章的推斷還會受到一些潛在因素的影響。基準回歸中雖然控制了個體特征因素,但其他制度因素并未被控制,由此可能導致內生性問題,因為行政審批和居民創業選擇都與其他制度因素有關。基于基準回歸,為使重要解釋變量造成的影響免遭疏漏,本文添加了四個控制變量:財政支出占GDP的比重、人均GDP、平均受教育程度、市場化指數。加入這些變量的原因是:其一,財政支出占GDP比重衡量了政府對市場的干預程度,可能會影響居民創業;其二,人均GDP衡量的是經濟發展程度,會影響地區的創業機會;其三,平均受教育程度可反映當地居民的素質,在創業率的影響因素中居民素質也是其中之一;其四,市場化指數衡量市場自由度,居民創業傾向會受到市場化的影響。

分別加入財政支出占GDP比重、人均GDP、平均受教育程度、市場化指數后,商事制度改革對當地個體創業選擇的影響效應如表3所示。回歸結果表明,放松管制將在1%的顯著性水平上導致個體創業率的上升;市場化指數上升1%,創業率將上升0.004%,并在1%的水平上顯著。進一步地,列(6)同時加入財政支出占GDP比重、人均GDP、平均受教育程度、市場化指數,同時控制四個制度因素后均在 1%水平上顯著。由此可見,商事制度改革、放松管制對居民創業有積極影響。

2.地區異質性檢驗

我國不同地區差別較大,如基礎設施水平、市場需求、勞動力素質、金融環境、制度環境、文化環境等,這些因素都可能對創業產生直接影響。新企業的開辦可能僅僅是因為發達地區的特定因素,而非商事制度改革相關政策產生的創業效應。為進一步檢驗這一猜測,本文將總樣本劃分成東部、中部、西部、東北四個地區進行實證檢驗。從表4(下頁)的回歸結果可以看出,四個地區商事制度改革均在1%的水平上顯著,由此可見,創業是商事制度改革推動的結果,而非區域因素的作用。另外,商事制度改革在不同地區對創業的促進作用存在顯著差異,這主要是由于各地的商事制度改革程度不同,在商事制度改革深入的地區,作用效果更加明顯。各地區經濟基礎、要素稟賦、政策環境存在差異,導致商事制度改革對不同地區創業影響程度不同。經濟發達的地區,基礎設施、人力資本水平、市場需求均較高,金融環境、文化環境均較好,能營造良好的創業氛圍,企業家從跨越公司和行業的技術、技能、信息、市場和客戶需求中可獲取重要的聯系、互補性和溢出效應,這對于新業務組建和創新的方向和步伐至關重要;發達地區能提供一種文化環境,在這種文化環境中,自己創業是正常的,失敗也不會成為污名。另外,在良好的制度環境下,政府干預程度較低,能降低制度交易成本,激勵潛在企業家創業。

五、結論與政策啟示

本文構建了一個基于商事制度改革的創業選擇模型,揭示了營商環境改善對大眾創業的影響。基于《中國統計年鑒》和CFPS的數據,通過實證分析檢驗了營商環境改善對創業的影響。研究結果顯示:營商環境改善提高了我國居民的創業傾向,并且不同受教育程度的居民受商事制度改革的影響不同,不同地區居民受營商環境影響程度不同,財政支出占GDP比重、人均GDP、平均教育程度、市場化指數等對創業率也有顯著影響。本文在理論上研究了商事制度改革對大眾創業的影響,為持續改善營商環境提供了政策依據。基于上述結論,提出如下建議:

第一,優化營商環境,繼續深化“放管服”改革。應加快政府職能轉變,簡政放權,努力提升政府公共服務能力,構建親清新型政商關系,維持公平競爭秩序,反對壟斷與保護主義,反對不正當競爭,營造公平的市場競爭環境,激發企業家的創業熱情,吸引更多的企業家參與到創新、創業活動中來。

第二,培育企業家精神,充分發揮企業家精神對經濟增長質量的帶動作用。一要加大產權保護力度。應切實保護企業財產權,不斷完善交易糾紛解決機制,減少政府對司法部門的干涉,提高司法救濟效率與公平度。二要推動產權制度的逐步完善。企業家創業精神的激發與釋放的首要條件是完善的產權制度,企業家進行創新、創業活動的首要目的是價值的創造。產權制度的不斷完善將有助于穩定企業家的心理預期,保障企業家獲取其創新、創業行為所帶來的全部收益,促使企業家將更多的精力投入創新、創業活動中。

第三,不同地區應因地制宜。經濟發展水平一般或較低的城市,應給予更多政策優惠與創業創新扶持政策,鼓勵企業家進行更高質量的創業創新活動。同時,在科教發展水平較低的地區,應制定更加優惠的人才引進政策,為促進全要素生產率提升、實現城市經濟高質量發展奠定人才基礎。支持地方高校進行高質量研發活動,加快科研成果產業化的進程,全方位優化城市創業創新體系,為企業家提供良好的營商環境,為經濟高質量發展提供良好的制度保障[23]。

參考文獻

[1]BAUMOL W J. Entrepreneurship: Productive, unproductive and destructive[J]. Journal of Political Economy, 1990, (98): 893-921.

[2]SOBEL R S. Testing Baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship[J]. Journal of Business Venturing, 2008, 23(6): 641-655.

[3]BOWEN H, CLERC Q D. Institutional context and the allocation of entrepreneurial effort[J]. Journal of International Business Studies, 2008, 39(4): 747-768.

[4]Ho Y P, WONG P K. Financing, regulatory costs and entrepreneurial propensity[J]. Small Business Economics, 2007, 28(23): 187-204.? [5]LEVIE J, AUTIO E. Regulation burden, rule of law, and entry of strategic entrepreneurs: an international Panel study[J]. Journal of Management Studies, 2011, 48(6): 1392-1419.

[6]ARMANIOS D E, EESLEY C E, Li J, et al.How entrepreneurs leverage institutional intermediaries in emerging economies to acquire public resources[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(7): 1373-1390.

[7]鄭馨,周先波,陳宏輝,等.東山再起:怎樣的國家制度設計能夠促進失敗再創業?——基于56個國家7年混合數據的證據[J].管理世界,2019(7):136-151.

[8]董志強,魏下海,湯燦晴.制度軟環境與經濟發展——基于30個大城市營商環境的經驗研究[J].管理世界,2012(4):9-20.

[9]DONG Z, WEI X, ZHANG Y. The Allocation of entrepreneurial efforts in a rent-seeking society: evidence from China[J]. Journal of Comparative Economics, 2016(40): 353-371.

[10]方穎,趙揚.尋找制度的工具變量:估計產權保護對中國經濟增長的貢獻[J].經濟研究,2011(5):138-148.

[11]馬光榮.制度、企業生產率與資源配置效率——基于中國市場化轉型的研究[J].財貿經濟,2014(8):104-114.

[12]KLAPPE R L, LAEVEN L, RAJAN R. Entry regulation as a barrier to entrepreneurship[J]. Journal of Financial Economics, 2006, 82(3): 591-629.

[13]SIMEON D, RAFAEL L P, ELORENCIO L D S, et al. The regulation of entry[J]. Quarterly Journal of Economics, 2002, 117(1): 1-37.

[14]BERTRAND M, FRANCIS K. Does entry regulation hinder job creation? Evidence from the french retail industry[J]. Quarterly Journal of Economics, 2002, 107(4): 1369-1410.

[15]張定安.全面推進地方政府簡政放權和行政審批制度改革的對策建議[J].中國行政管理,2014(8):16-21.

[16]CHARLES E. Institutional barriers to growth: entrepreneurship, human capital and institutional change[J]. Organization Science,2016, 27(5): 1290-1306.

[17]張龍鵬,蔣為,周立群.行政審批對創業的影響研究——基于企業家才能的視角[J].中國工業經濟,2016(4):57-74.

[18]張莉,陳邱惠,畢青苗.商事制度改革與企業制度性成本[J].中山大學學報(社會科學版),2019(6):167-177.

[19]SCHUMPERTER J A, Markus C, Becker T K. Development[J]. Journal of Economics Literature, 2005, 43(1): 108-120.

[20]NUNZIATA L, ROCCO L. The Implications of cultural background on labour market choices:? the case of? religion and entrepreneurship[Z]. IZA Working Paper, 2011.

[21]AUDRETSCH D, BOENTEE W, TAMVADA J. Region and entrepreneurship[Z]. CEPR Discussion Paper, 2007.

[22]王琛偉.我國“放管服”改革成效評估體系的構建[J].改革,2019(4):48-59.

[23]陳偉偉,張琦.系統優化我國區域營商環境的邏輯框架和思路[J].改革,2019(5):70-79.

(責任編輯:文豐安)