高等農業院校農科類人才培養分析與思考

吉輝

摘要 高等農業教育既有高等教育的一般屬性,又具有農業的產業屬性。高等農業院校在實施鄉村振興戰略背景下,承擔著人才培養、科技支撐和服務社會的時代使命,必須堅持農業教育的特殊規律,為實現農業現代化和鄉村振興提供高素質的科技和人才保證。從8所高等農業院校農科類人才滿足社會需求、適應產業轉型、辦學資源支撐角度分析人才培養現狀。從高等農業教育的特殊性出發,提出高等農業院校人才培養路徑建議,即完善人才招生和培養過程中的制度體系、根據產業需求加強學科專業結構調整、構建產學研一體化的實踐教學體系。

關鍵詞 高等農業院校;人才培養;特殊性

中圖分類號 S-01 ?文獻標識碼 A ?文章編號 0517-6611(2020)18-0264-03

Abstract Higher agricultural education has both the general attributes of higher education and the industrial attributes of agriculture. Under the background of implementing the strategy of rural revitalization, agricultural universities and colleges undertake the mission of cultivating talents, supporting science and technology, and serving the society. They must adhere to the special rules of agricultural education and provide highquality science and technology and talent guarantees for the realization of agricultural modernization and rural revitalization. This article analyzes the current situation of talent cultivation from the perspectives of agricultural talents from 8 agricultural colleges to meet social needs, adapt to industrial transformation, and support schoolrunning resources. Proceeding from the particularity of higher agricultural education, this article puts forward suggestions for talent cultivation in higher agricultural colleges, that is, to improve the institutional system in the process of recruiting and cultivating talents, to strengthen the adjustment of disciplines and professional structures according to industrial needs, and to build a practical teaching system that integrates production, education, and research.

Key words Higher agricultural institutions;Talent training;Particularity

黨的十九大報告和2018年中央一號文件中提出“鄉村振興戰略”,探索培養懂農業、愛農村、愛農民的“三農”隊伍,成為農林類高校改革發展的一個重要抓手,為當前農林高校服務社會農業產業發展、提高人才培養質量提供新的發展契機。高等農業院校人才培養涉及生源質量、教學條件、教學制度、課程設置等,又與涉農產業發展密切相關,而我國高等農業教育出現的同質化問題,嚴重制約著新時代高等農業院校農科類人才培養。因此,農林院校必須清醒地認識自身的優勢和存在的短板,不斷推進高等農業教育領域的“供給側”改革,探索新的高層次農業人才培養路徑,以有效解決高等農業教育同質化問題。

1 高等農林院校的人才培養現狀

該研究選擇我國8所重點農林高校為樣本,運用文獻研究法和實地調查法,對高等農業院校農科類人才培養現狀進行分析,得出如下結論。

1.1 從滿足社會需求來看,基層農林科技人才供求矛盾突出

基層農林專業人才面臨斷檔,高端人才、經營管理人才、專業技能人才嚴重缺乏[1]。從近幾年我國重點農林高校學生的畢業就業去向看,每年農科畢業生約20 000人,但在基層就業不足1 500人,僅占就業總人數的7.5%。全國縣以下林業專業崗位近100萬個,林科人才僅占20%,有的基層林場站所甚至近20年都沒進過一名林科畢業生。

以東北林業大學、東北農業大學、四川農業大學、西北農林科技大學為例,對4所農林高校服務現代農業的本科畢業生就業數據進行調查分析得出:4所農林高校畢業生2009—2013年在涉農領域就業的平均比例為19.32%,在農村基層就業的平均比例為4.02%。也就是說,在上述農林高校本科畢業生中,平均每5個人中不到1人在涉農領域就業,平均每25個人中有1人在農村基層就業(表1)。通過對四川A縣個案研究發現:四川農業大學2018年本科畢業生到鄉級就業的僅1人;在A縣,種植業方面高端領軍人才幾乎沒有。這些數據都說明鄉鎮農業產業對農科人才的需求很大,基層農科人才供求矛盾依然突出。

盡管基層對農科人才的需求迫切,但目前畢業生在農村基層就業情況依然不樂觀。一方面基層就業崗位社會認同度低,工作環境和待遇差,造成農業本科學生基層就業動力不足;另一方面,地方用人單位人事制度不健全,造成有意愿從事農村基層工作的學生想法落空;再有學生主觀認識存在“功利化”傾向等。這些因素都造成基層農業人才供求矛盾突出的局面。

1.2 從適應產業轉型發展來看,農學類專業設置與產業結構不夠協調

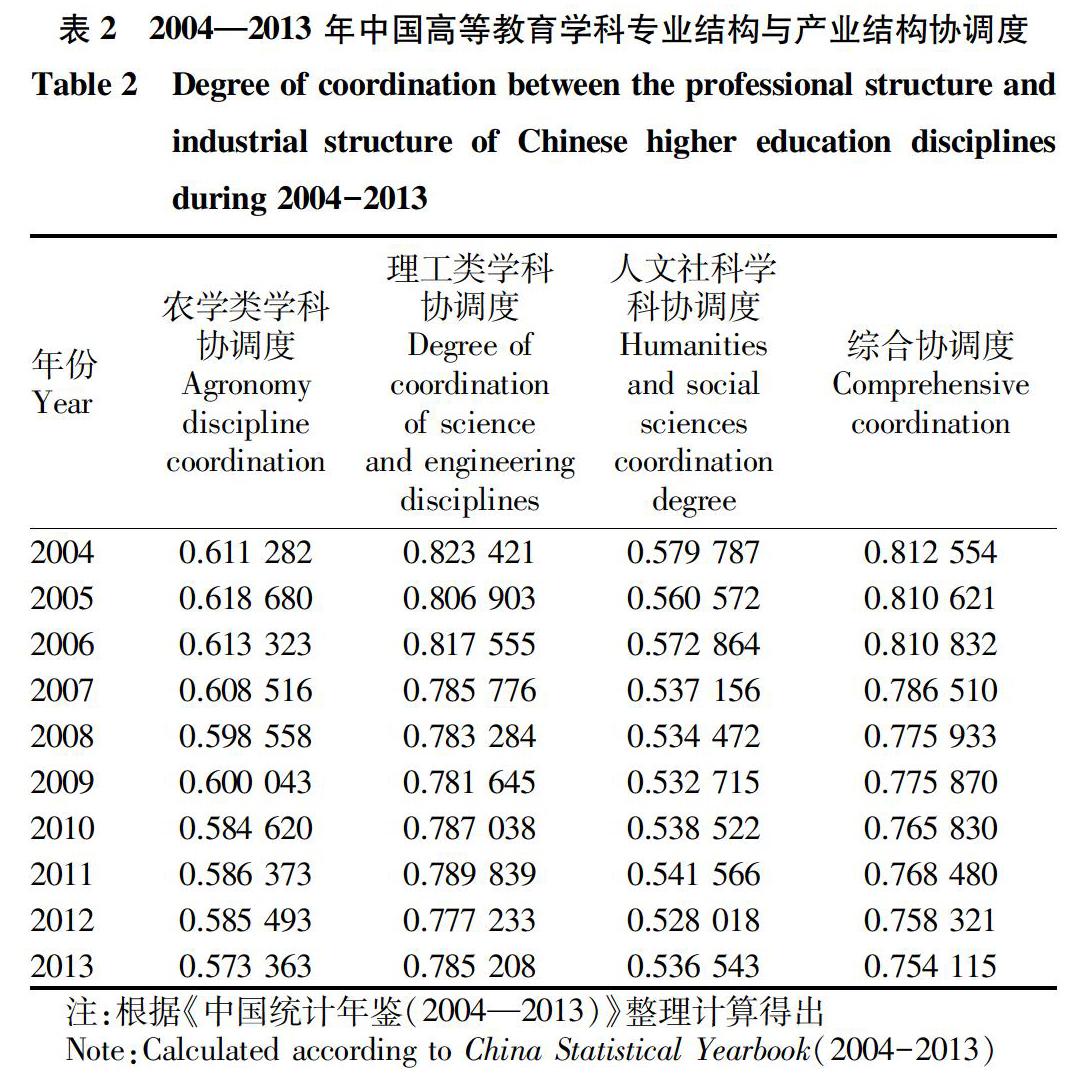

近年來,我國農業的發展方向已由增產導向向提質導向轉變,傳統的農業正在向以生態農業、農產品加工業、休閑農業、鄉村旅游業、鄉村服務業、鄉土特色產業等為代表的現代農業轉型。但我國農林高校的專業設置與人才培養方案還停留在傳統模式,社會涉農就業崗位需求和畢業生匹配度較低。2004—2013年,我國高等教育農學類與第一產業的協調度維持在0.60以下,并存在進一步下降的趨勢。而理工類學科專業與第二產業協調度基本維持在0.8左右,農學類專業與產業結構的協調度更低(表2)[2]。以甘肅省為例,甘肅省農業產業的分化比較明顯,一些特色養殖、中藥材種植、經濟作物生產、旱地節水灌溉等產業發展快,人才需求量大,但企業接受的畢業生多數還是傳統的農學、畜牧、獸醫等專業。以山東省為例,2016年山東種植業產值為2 895.7億元,占農林牧漁業產值的51.6%,但直接服務于種植業的農業技術類專業招生僅占20%;而其牧業產值比例為30%,但畜牧獸醫類專業招生比例達到近60%[3]。可見專業設置與農業產業結構需要進一步加強協調。

高校擴招以來,高等農業教育涉農專業的畢業生人數增加,在一定程度上適應了農業產業結構的轉型升級。但由于部分高校學科專業的重復設置以及傳統學科專業調整滯后,致使學科專業結構與產業結構的協調度呈現下降趨勢。

1.3 從辦學資源支撐度來看,教學實踐基地的標準化建設程度不夠

由于農作物和林木生長期長、育種周期長,各種家畜需要規模化養殖,新品種新技術試驗條件也相對復雜,農林院校的實踐基地建設面臨的困難較多。教學實踐基地的標準化建設程度不夠,主要表現為:隊伍建設無標準,師資緊缺和師資不平衡的現象并存;課程建設無標準,課程實習“因人施教”“因人而異”;教學無標準,教學時間分配和教學內容無依據。以A農業大學為例,學校實驗技術人員共計199人,分布在24個有本科生學院的98個本科教學實驗室,平均每個實驗室僅2人。實驗技術人員中,中級及以下職稱教師113人(占56.8%),25歲及以下111人(占55.8%),數量稍顯不足。從A農業大學學生座談調研和及督導督查統計情況來看,個別實驗和實習課程還存在時間不到位、教師指導不到位的情況,影響了實踐教學質量。一是實驗課隨意性強,部分教師對實驗課的重視程度不夠;二是實習指導不到位。校外實踐教學基地是高校與科研院所、行業企業合作進行人才培養特別是學生實踐能力培養的平臺,但基地依托單位與高校有各自的主管部門,其職能、工作側重點及管理體制和運行機制都存在差異。這種部門之間的條塊分割,影響學生實習實踐的有效性。

2 高等農業院校人才培養的特殊性分析

高等農業教育是高等教育的一個分支,它具有高等教育的一般屬性,應遵循高等教育的基本規律,特別是在滿足人的全面發展、完善人才培養體系以及完善大學制度建設方面,應按照普通高等教育規律深化改革。但高等農業教育又具有鮮明的行業特點,行業的特殊性制約著農林高校的發展,學校人才培養目標以及人才培養模式必須服務于行業發展的需求。實踐證明,提高我國高等農業院校人才培養質量也要遵循其規律,同時還要準確把握農業行業的特殊屬性,即基礎性、生產性、區域性[4]。

2.1 農業基礎性決定高等農業教育的公共屬性

農業是國家解決社會發展與民生的基礎。農業基礎性和公益性的公共屬性充分反映出我國高等農業教育必須受到政府的基礎性政策保障。不論是中國農業大學的“解民生之多艱,育天下之英才”,還是西北農林科技大學的“民為國本,食為民天;樹德務滋,樹基務堅”,都把服務國家農業發展和食物安全作為辦學的使命,國家農業發展依賴于農業科技創新與人才培養,應加大對農業教育的政策支持與保護。

2.2 農業生產性決定農林高校實踐教學模式的多樣化

生產性反映出農業教育應認同農業生產的農事規律。農業生產受季節、氣候、土壤、水資源等方面的因素影響極大,教育教學要遵循農業生產規律,強化生產與實踐。因此實踐教學必然成為高等農業教育的本質要求,建立與生產時間相協調的實踐教學體系不可或缺。現行的農林人才培養方案中,實踐教學體系主要包括課程實驗、教學實習、課程設計、生產實習和畢業設計等環節,這些環節都需要遵循農業生產性的基本規律。

2.3 農業區域性決定農林高校學科專業設置的差異性

農作物作為生命現象具有鮮明的地域特色,高等農業教育也同樣表現出一定的地域特征。區域差異決定農林高校學科專業設置有所不同,一是“服務面向”,學校人才培養既要面向全國農業行業,又要面向省市或大區,為地方農業經濟發展服務[5],但其與當地經濟文化的區域性未必統一,這就要求農林高校的發展要有區域性政策,使其公平有效的得到發展。二是根據農村社會、地方產業需求調整專業設置和學科結構,表現為不僅重視傳統的農業學科,還要重視新型農業產業相關聯的農業學科,設計人才培養標準,預測產業突破路徑,形成開放性、多樣性、外向性交叉滲透的學科體系。

3 高等農業院校農科類人才培養的思考

3.1 完善制度體系,加大高等農業教育投入力度

首先,國家和政府要強化各級政府、主管部門和行業部門政策制定等方面職能,在高等農業院校人才培養招生、培養過程和服務“三農”的就業方向上給予政策傾斜[6]。

比如借鑒免費師范生計劃,在國家重點農林院校實施免費農科生計劃;在培養過程中加大農科學生實習實踐投入,增強其實踐動手能力;對于基層就業的農科類學生,要求地方政府配套形成一定投入比例,增強農業高校的服務效果。第二,高等農業院校要健全大學制度體系。建立農科專業學生公費和基層就業的獎勵制度,鼓勵愛農業、懂農業的農林學生服務于農業生產一線;完善農科專業獎助學金制度,將國家助學貸款與農科大學生就業掛鉤,實行農科專業大學生畢業后到農業基層就業達到一定年限的,由政府設立專項基金代其償還助學貸款;允許農林高校實行本碩博連讀的招生制度,吸引有潛質的學生在涉農領域從事長期的農業專業研究工作;建立涉農專業人才定向培養制度,根據各省區農林行業人才需求的層次和類型,對高校實行專業人才定向培養,更好地滿足基層農業科技人才需求,發揮人才和學科優勢。