以培養能力為目標的“中藥資源學”課程改革與實踐

趙 權

(吉林農業科技學院中藥學院 吉林 132109)

教學方法改革在高校已經倡導和推行了多年,在包括基礎課程和專業課程的許多課程教學中,“案例”教學、“任務驅動”、“角色扮演”等教學方法已經常為教師所用,起到了活躍課堂氣氛、調動學生的積極性、提高教學效果的作用。在學校教育中,課程是培養和塑造學生的最主要和最重要的載體、手段和途徑,是學校培養人才的核心及實質的環節[1]。根據國家對中藥領域人才的需求,以創新能力為導向,優化重組“中藥資源學”課程內容,重點突出以“能力培養”為主,同時對教學方法和考核方式進行了改革,為培養出具有良好科學素養、較強實踐能力的高級實用型中藥資源與開發專業技術人才提供借鑒。

一、課程內容由知識體系向知識目標和能力目標的轉換。

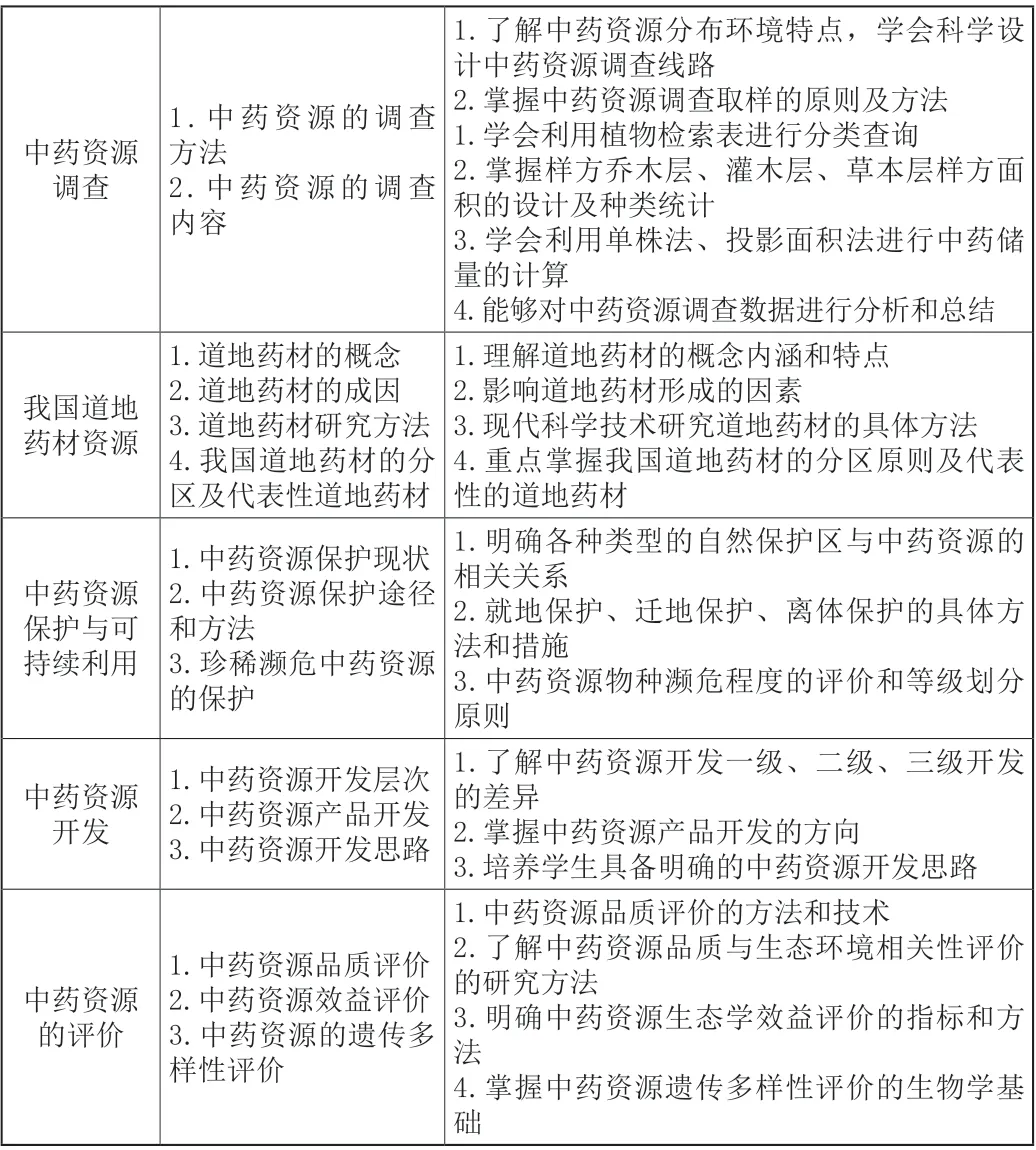

本課程理論學時48 學時,對原來的十一章內容進行了融合,優化了八個系統知識方向,每個系統知識設置目標知識點,融合知識目標,歸納能力目標,突出能力培養。中藥資源學理論教學的知識目標、能力目標清單見表1。

表1 中藥資源學理論教學的知識目標、能力目標清單

中藥資源調查1.中藥資源的調查方法2.中藥資源的調查內容1.了解中藥資源分布環境特點,學會科學設計中藥資源調查線路2.掌握中藥資源調查取樣的原則及方法1.學會利用植物檢索表進行分類查詢2.掌握樣方喬木層、灌木層、草本層樣方面積的設計及種類統計3.學會利用單株法、投影面積法進行中藥儲量的計算4.能夠對中藥資源調查數據進行分析和總結我國道地藥材資源1.道地藥材的概念2.道地藥材的成因3.道地藥材研究方法4.我國道地藥材的分區及代表性道地藥材1.理解道地藥材的概念內涵和特點2.影響道地藥材形成的因素3.現代科學技術研究道地藥材的具體方法4.重點掌握我國道地藥材的分區原則及代表性的道地藥材中藥資源保護與可持續利用1.中藥資源保護現狀2.中藥資源保護途徑和方法3.珍稀瀕危中藥資源的保護1.明確各種類型的自然保護區與中藥資源的相關關系2.就地保護、遷地保護、離體保護的具體方法和措施3.中藥資源物種瀕危程度的評價和等級劃分原則中藥資源開發1.中藥資源開發層次2.中藥資源產品開發3.中藥資源開發思路1.了解中藥資源開發一級、二級、三級開發的差異2.掌握中藥資源產品開發的方向3.培養學生具備明確的中藥資源開發思路中藥資源的評價1.中藥資源品質評價2.中藥資源效益評價3.中藥資源的遺傳多樣性評價1.中藥資源品質評價的方法和技術2.了解中藥資源品質與生態環境相關性評價的研究方法3.明確中藥資源生態學效益評價的指標和方法4.掌握中藥資源遺傳多樣性評價的生物學基礎

二、教學方法由“教師、教學過程、教學效果”向“學生、學習過程、學習效果”的角色互換

角色互換教學法就是通過“教”與“學”的角色互換,讓學生居于教學的主體地位,成為教學的中心。教學方法是否科學合理對教學效果影響較大,在教學內容不斷完善的同時,教學手段及實施方法就顯得尤為重要,從以教師為中心的傳授方式轉向以學生為中心的學習方式(SCL)在歐洲已經推廣和應用,在教師和學生的交流、互動中通過創新性的教學方法促進學生學習,把學生看作學習過程的積極參與者,著重培養學生的問題解決能力和反思能力[2]。

(一)教學主體“教師”與“學生”的角色互換

以學生為中心的學習是一種強調學生在教學過程中的主體地位,大多數學生習慣于“注入式”教學,由教師填充知識,跟著教師思維走。在教學過程中角色互換需要一定的過程,教師首先著力轉變學生觀念[3-4]。本輪課改每節課教師講授二十五分鐘,學生小組討論和匯報二十分鐘,這個過程教師的職責為教學的組織者、指導者,通過主體轉換,使學生在學習過程中主動探索、主動發現,變被動學習為主動學習。

(二)“教學過程”與“學習過程”的角色互換

傳統課堂教學更注重對教師教學過程的評價,而弱化了學生學習過程,大學教育需要基于對學習內涵的新認知,將學生放在教學過程的中心,以引發學習、促進學生發展為最終目的,由“教學過程”向“學習過程”的轉換能賦予學生更多的學習自主權和選擇權,增強學習的主動性和責任感,有利于學生的個性化發展,培養學生終身學習的良好品質。通過講授與“學習通”相互結合的新的教學方式,根據知識目標和能力目標清單,學習小組進行課前預習,明確每節課的知識目標和能力目標,每節課安排二十分鐘時間采取小組匯報的方式進行,課后通過“學習通”的方式個人進行匯報及作業上交,課堂與課后學習教師主要起指導作用,以引發學生學習為目的,教師的教學過程與學生的學習過程交互融合,學生由“被動學習”變為主動學習,學習能動性得到極大提高。

(三)“教學效果”與“學習效果”的角色互換

教學效果的評價主體是教師,主要由學校督導組、二級學院教學檢查組共同完成,主要針對教師的教學方式、語言表達、課堂組織、知識水平等進行評判,最終體現出來的是教師的教學水平高低,而與學生的學習效果不完全成正比。本輪課改革的突破口就是注重對學習效果的評判,學生對知識目標和能力目標的理解和掌握程度是判斷每節課成功與否的重要依據,教師根據小組匯報、學生“學習通”答題反饋信息來提高自身的教學水平。

三、考核方式采取“分階段、多形式”并舉的考評方法

“中藥資源學”課程改革進行了多年,成績考核經歷了閉卷考試、開卷考試、口試、課程論文等形式,通過課改主要采取期初、期中、期末的分段式進行,考核形式多樣化。

(一)分段式考核

通過期初、其中、期末的分段式考核,便于督促學生學習,同時根據綜合成績便于發現教學中出現的問題并積極改正。期初考核安排在第6 周進行,其中考核安排在第12 周進行,期末考核安排在第18 周進行,三個階段的平均成績為期末成績,取消期末閉卷考試。

(二)多形式考核

1.學生綜合能力考核

采用小組多媒體匯報形式,匯報內容為每個知識目標下的能力目標觀測點,每個成員要匯報自己在此次匯報中多媒體制作、任務分工、語言表達等,分數占每個階段考核成績的20%。

2.學習效果考核

定期對教學效果和學習效果進行考核,對發現問題和解決問題具有促進作用,采用課堂隨機小考的方式,主要考核學生對能力目標的理解和掌握程度,分數占每個階段考核成績的80%。

實踐表明,通過角色轉換,學生在學習過程中增強了自主性、積極性[5-6]。傳統的以教師為主導的教學方法嚴重禁錮了學生的思想,限制了學生的思維,阻礙了他們創新精神的培養,通過課程改革,對教學效果、學生學習興趣、學生自學能力的提高均有一定的幫助,不僅培養了學生良好的學風,團隊合作意識,同時培養了學生分析問題與解決問題的能力,教學效果得到提高。