小學六年級數學拓展性練習的實施策略

林梅琴

摘 要:拓展性練習具有開放性、實踐性的特點,目的是能夠調動學生的學習主動性,激發思維的創造性,促進學生思維品質的發展,實際上就是讓不同的人在數學中得到不同的發展、更好的發展。我們六年級數學組對學生進行了有關數學練習的問卷調查。結果發現,目前六年級數學練習普遍存在著這樣一些現象:教與學的沖突十分突出,學生學了數學不會在實踐中靈活運用;大部分教師對學生的能力差異視而不見、聽而不聞,練習一刀切;學生對練習作業處于被動的狀態,參與能力不強,缺乏創造精神和負責任的態度。

關鍵詞:小學數學;拓展性練習;實施策略

一、數與代數中的拓展

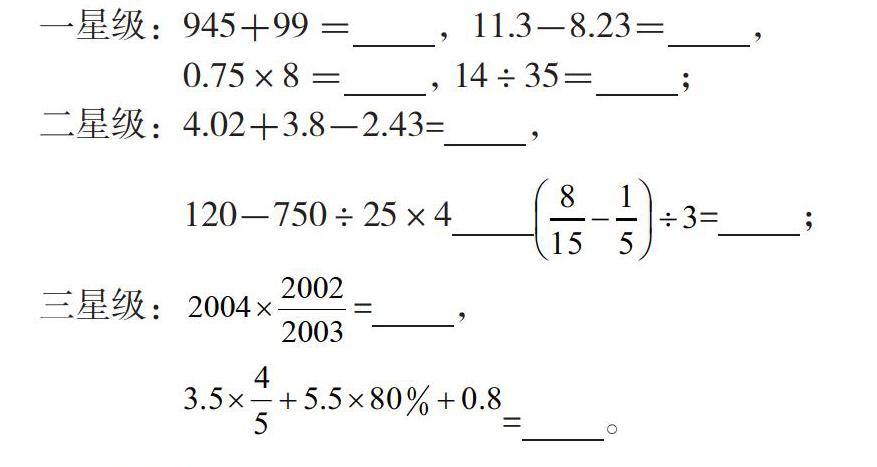

對于學困生要求理解概念,掌握計算順序,熟練計算方法,能正確利用計算定律進行簡便計算;對于中等生要求在計算達標的基礎上,要盡可能提高計算能力;對于優秀學生要求計算要做到絕對熟練、正確,同時必須做拓展題,以培養這類學生的綜合分析問題的能力。例如,六年級數學的計算整理復習中,我們設計了一組不同層次的習題:

讓學生根據自己的學習水平,自主選擇適合的習題,并鼓勵學生挑戰高一星級的題目。

二、空間與圖形中的拓展

在幾何教學中,要強化學生對基本概念、物體的幾何特征、計算公式的理解和靈活運用。對不同層次的學生,要通過不同的作業提高他們綜合運用所學知識解決問題的能力。例如,在學習了圓柱的表面積和體積后,要求A層學生做課本上的常規練習題,根據不同條件求圓柱的體積、表面積和重量;B層學生除了熟練地掌握常規練習題外,還要有選擇地解答類似于“一個裝滿糧食的圓柱形糧囤,從里面量得地面直徑10米,高是6米,已運走了60%,剩下的用每次能裝7.85立方米糧食的汽車運輸,需要多少次運完?”等圓柱與比例分配、圓柱與分數進行的綜合的實際問題;C層學生可以有選擇地做常規練習題,但必須用不同的方法解答上述綜合性題目,讓這類學生既體驗了知識的應用意識,又培養了創造性解決問題的能力。

三、統計與概率中的拓展

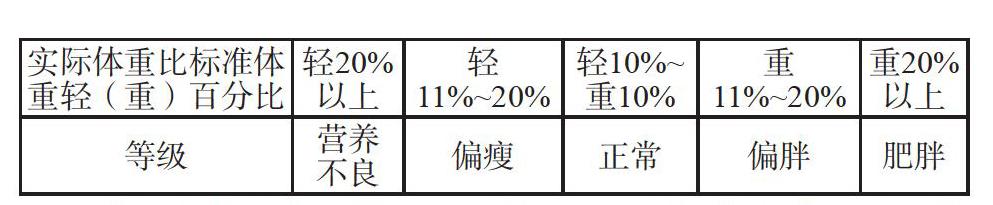

在統計教學中,教師要讓學生體驗數據的收集、整理、描述和分析的過程,進一步體會統計在現實生活中的作用,理解數學與現實生活的密切聯系。例如:11~15歲的兒童標準體重的估算方法是:年齡×3-2。

林林今年12歲,體重42千克。(1)他的標準體重應該是多少千克?(2)實際體重比標準體重重或輕百分之幾?(取整數)等級是什么?(3)請給林林一些建議。(4)請你給自己的體重情況把把脈吧!通過4個不同層次的問題,讓學生既復習了統計知識,又體會了數學在實際生活中的作用。特別是第3問讓學生提提建議,更加體現了學生對統計知識的表達層次。這樣的練習,既培養了學生的開放意識、創新能力,也最大限度地調動了學生的學習積極性。

四、綜合運用中的拓展

在學習“綜合運用(解決問題)”這部分內容時,不同層次的學生能力差別顯著。要想提高全班同學解決問題的能力,首先在作業上要提出不同的要求。教什么練什么,學生很容易類化,而新舊知識又很容易相互干擾,為了避免學生照葫蘆畫瓢,做到真正的理解,在練習時,我們可預先設計好對比練習。新課程教材書本配套練習較少,所以很多時候就需要教師自行重組和補充。

例如,在教學稍復雜的百分數實際問題(六下數學第104頁的例11)時,特設計了以下的準備題讓學生解答,然后再出示例11讓學生嘗試解答——

準備題:錢大伯原計劃培育480棵松樹苗,實際比原計劃多培育20%。實際培育多少棵?(用乘法算的百分數實際問題)

例11:錢大伯培育了480棵松樹苗,比原計劃20%。原計劃培育多少棵?(用除法算的百分數實際問題)

學生先獨立試做,然后再小組交流解答的理由。

啟發思考:比較上面兩題,你能發現什么相同的地方和不同的地方?

……

教學中,讓學生經歷說一說、畫一畫、算一算、比一比等一系列活動,將易混淆的兩類問題放在一起,幫助學生理清兩種問題的不同點與相同之處,降低學生學習的難度,使學生對問題的本質特征有了更深的體會,同時也提高了學生的分析能力和解題技能。

五、課堂外的拓展

課外作業,作為課堂學習的延續和補充,要適當,適量,有效,既要能鞏固課堂所學內容,又要有助于學生形成知識體系,有助于學生掌握相關的數學思想和方法。同時,還要為后續內容的學習做好適當的準備和鋪墊。對于課外的拓展我們采用以下兩條途徑:一是利用班級板報,開設“數學角”和“我的數學日記本”進行積累性拓展;“數學角”的題目還是基于課本知識和學習進度,每日兩題:一題符合數學能力不強的學生去鋪墊、去積累、去進步;一題符合學有余力的學生能通過每天的挑戰,積累豐富的數學知識。因人而異,自由選擇,不做強求。二是結合校本課程,依托周五下午綜合實踐活動進行走班形式的拓展。

總之,作為高年級的數學老師,我們要幫助學生樹立正確的學習態度,設計科學的、合理的練習作業,運用科學的方法去“鋪墊、開拓與發展”。這樣,學生在學習的過程中才會獲得更廣闊的天地,才能使我們在輕負高效的嚴峻要求下,真正落實高效課堂。