談小學數學轉崗教師如何“蹲下身”來找“幸福”

梁北招

【摘要】? 近幾年來,因工作需要,清遠市教育系統部分初、高中教師或小學非數學科教師轉到小學數學教師崗位任教。這些教師數學學科知識扎實,也有一定的教學經驗,但在知識簡單、氣氛熱鬧的小學數學課堂面前卻顯得手足無措、彷徨,甚至崩潰、想辭職……。為幫助這些教師盡快適應小學數學教學,提高課堂教學效率,筆者成立了專項的課題進行研究。經過幾年的跟蹤調查、分析研究、及時指導,大部分小學數學轉崗教師有較大的變化,他們學會了“蹲下身”來“讀懂教材、讀懂兒童、讀懂課堂”,構建了和諧的師生關系,引導學生快樂學習。這些轉變大大提升了轉崗教師們的工作獲得感和幸福感!那么小學數學轉崗教師怎么才能實現了華麗的轉身呢?筆者結合課例《比一比》談幾點建議。

【關鍵詞】? 小學數學 轉崗教師

【中圖分類號】? G623.5? ? ? ? ? ? ?? ? 【文獻標識碼】? A 【文章編號】? 1992-7711(2020)17-006-02

0

一、把握認識規律,“蹲下身”來理解教材

小學數學轉崗老師第一次拿起小學數學教材時,都覺得教材中的內容簡單得不能再簡單了,如“0的認識與書寫”“6的加減法”“上下”等等內容,這么簡單哪里需要一節課去教學?結果,有些轉崗教師兩節課就教授完一個單元的教學內容、一個月就上完了整個學期的教學內容,教學效果自然不言而喻了。究其原因是他們沒有把握和遵循小學生的認識規律進行教學,把小學生當成初中生高中生進行了教學。但小學生由于年齡小,缺乏足夠的感性材料和實際生活經驗,這就需要我們教師“蹲下身”,站在小學生的立場去理解教材和挖掘教材,讓學生在經歷現實生活的大量具體事物的過程中建立牢固而清淅的表象,在不斷感知、感悟中理解知識的內涵。

省小學數學教研員鮑銀霞老師曾在第十八屆全國新世紀小學數學課程與教學系列研討會上作了《教學設計如何做到“目中有人”》的報告中指出:“教師要面向學習者進行教學設計,應該因學生之知,以其所知喻其不知。”就是要求我們教師在教學設計時要做到吃透學情,理解學生,合理確定教學基點。

如宋升達老師在教學《比一比》這節課時就做得比較到位了。上課之前,她就了解到了學生在一年級下冊學習了100以內數大小,在100以內數的大小比較中,較多地借助小方塊等直觀模型和數數的方法解決問題。而本節課是萬以內數的大小比較,由于數字大、數位多,比較的數的位數也增加了,若再用小方塊和數數的方法就缺少可操作性了。因此,宋老師把握住知識的連接點,在課前巧妙地設計了一道比較大小的口答題。

一、口答:我會比

37○9? ? ? ? ? ? ?81○100

87○65? ? ? ? ? ?34○37

宋老師認真研讀教材、理解教材,根據學情創造性地進行教學設計,通過練習引導學生脫離具體情境,根據數位多少或相同數位比較兩個數的大小,為這節課能用多種方法比較三位數、四位數的大小做好了知識的鋪墊,也讓學生體會到了學習其實就是新舊知識相互作用的過程,收到了良好的教學效果。

二、重視知識建構,“蹲下身”來創設情境

轉崗教師初次接觸小學數學課堂時,認為小學的數學課堂花里花俏,數學味不夠濃,還是覺得初高中的數學課堂好,情境簡單,直奔主題。但在小學數學教學中,直接出示例題,整節課圍繞例題開展純數學的教學,小學生們會認為這樣的課堂是枯燥無味、無意義的。《義務教育數學課程標準(2011年版)》指出,有效的學習活動不能單純依賴模仿與記憶,動手實踐、自主探究、合作交流是學生學習數學的重要方式。因此,小學數學課堂教學就應結合學生的實際情況,創設有效的教學情境,營造濃厚的學習氛圍,喚起學生的主體意識,激起學習興趣,調動學生自身的學習潛能,促進學生進行自主學習,最終成為課堂學習的主人,為自己建立良好的數學認識結構。在教學中,如何讓學生建構清晰的數學認知結構呢,這就需要轉崗教師轉變觀念,“蹲下身”來,根據課堂教學需要,結合小學生的生活經驗,融合信息技術創設豐富多彩的教學情境,為學生提供大量的直觀材料(如實物、圖片、視頻等)和游戲,給學生以準確、清晰的刺激,使學生對知識有個完整的了解。

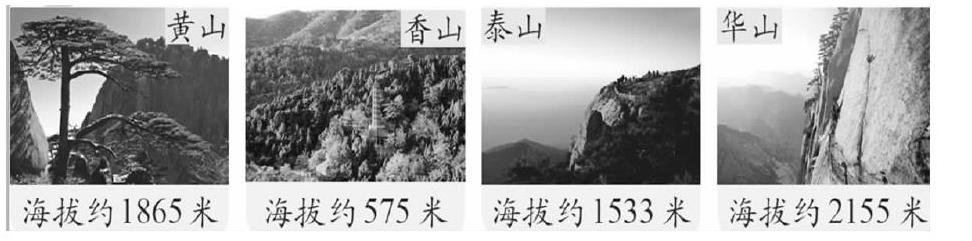

如宋老師在《比一比》這節課中,結合教學內容巧妙地設計了兩個學習情境。第一個是在出示課本四張名山的海拔高度之前,宋老師提問學生喜歡旅游嗎?學生回答喜歡后,宋老師就說:那老師和孩子們一起去游覽我們祖國的大好河山!屏幕上就播出我國幾個名勝古跡的視頻,最后定格在課本的四座名山,出示本節課的相關數學信息。這樣的情境設計,瞬間就吸引了孩子們的注意力,使孩子們自然地投入到課堂學習中去。

第二個學習情境是在進行了一系列的探索活動后,教師引導學生得出位數不同、位數相同的數的大小比較方法后,這些比較的方法宛如一粒粒“珍珠”,散落在學生腦海中。此時,老師在學生感覺疲憊和思維有點混亂時恰當播放一段總結“比較方法”的微視頻,幫助學生把這些“珍珠”串成“珠鏈”。這樣的情境設計起到畫龍點睛的作用,再次吸引了學生的注意力,既調控了課堂紀律,也很好地突破了本節課的難點,讓學生主動對知識進行了有效建構。

三、放低教學姿態,“蹲下身”來平等交流

教學姿態就是教師在教學中的表情、語言、手勢和身姿的綜合表現。由于學段特點和學生年齡特征的不同,大部分初高中的數學教師習慣以一位學者的身份、高高在上的教學姿態出現在學生面前,課堂氣氛往往比較嚴肅,師生間的距離比較遠。由于小學生好奇、好動、好勝的心理特點,這種教學姿態注定不適合小學數學課堂。小學數學教師應當藝術地運用表情、手勢、眼神及身體距離在數學活動中親近學生,和學生打成一片,拉近與學生的近距離,從而激活課堂氛圍,提高學習效率。轉崗教師要想讓自己的話語起到無聲勝有聲的作用,就要放低教學姿態,“蹲下身”讓自己變回一個“大小孩”,像吳正憲、華應龍、余正強等大師一樣,在課堂上自然地與學生握握手、摸摸頭、點點贊、微微笑,讓知識在輕松、和諧、自信的課堂氛圍中自然生成。

宋老師在教學《比一比》這節課時,后面坐滿了聽課的老師。候課時,學生由于少見這樣的大場面,個個都坐得一本正經,臉上露出緊張的表情,這樣的學習氛圍,思維肯定很難打開。宋老師因勢利導,一開課就用富有感情的聲音、夸張的表情、真誠的眼光帶領學生欣賞視頻;第一個學生回答正確了,她雙手及時豎起了大拇指;學生猶豫不敢走上臺匯報時,她親自來到孩子身邊牽著他的手走到講臺前;學生分享的聲音不夠響亮時,她在學生旁邊蹲下來手拿著話筒遞到學生嘴邊……漸漸地,學生情緒放松了,思維活躍了,課堂熱鬧了。

由此可見,恰當的教學姿態,不但能調節課堂教學氣氛,還能增強課堂教學語言表達的效果,準確地表達教學內容,成為打造有效課堂的助推器。

四、重視課堂生成,“蹲下身”來機智處理

傳統的數學課堂中教師以師為本,嚴謹的課堂預設和提問設計使課堂按部就班,學生只能沿著教師的思路進行學習,沒有自由生成的空間,學生成了教育的應聲蟲。《義務教育數學課程標準(2011年版)》指出:學生學習應當是一個生動活潑的、主動的和富有個性的過程。隨著新課程改革的深入,學生的自主性和主體性地位日益凸顯,課堂的開放程度更高,生成性問題就是在這樣的環境下產生的。這就要求我們教師,尤其是轉崗教師在駕馭課堂時,應當“蹲下身”來,以一種靜待花開的心態等待著學生的各種表現,認真做好迎接各種生成的準備。此外,教師還要不斷提高處理各種生成的智慧和轉化各種資源的能力,努力成為學生學習活動的組織者、引導者和合作者。讓學生靜靜地得到發展,從而達到教學相長、教育無痕的境界。

如宋老師在教學《比一比》這節課時,能貼近學生的學情靈活組織學習活動,多次顯示出教師處理生成的藝術。鏡頭一,經過同桌討論得出香山海拔575米是四座山中最矮的一座山后,教師繼續追問:剩下三座山的海拔高度都是4位數的,誰最高?有個學生突然站起來說:老師,我從電視里看過我國的珠穆朗瑪峰的海拔高度是8844米,比這三座山都高呢!宋老師一愣,很快就反應過來說:噢,這位同學的課外知識真豐富!你為什么說珠穆朗瑪峰都比它們高呢?是怎樣比較出來的?……。鏡頭二,學生回答:5483<5429.宋老師知道學生回答錯誤了,但沒有直接指出,而是追問學生:能具體說說你的想法嗎?學生回答:這兩個數的千位和百位一樣大,9比8大…噢,我做題時看錯數位了,應該是十位的8比2大,所以5483>5429。師說:所以當千位和百位都相同時,我們是比較哪一位?生齊說:十位。師:如十位也相同呢?生齊說:那當然是比個位啦!師小結:剛才這位同學的錯誤,讓我們因錯而出彩。千金難買回頭看,讓我們掌聲感謝這位同學!

宋老師的機智處理不僅保護了學生的自尊心,還讓知識方法得到了自然生成,給了孩子自主,還原了課堂生態。

五、注重評價方式,“蹲下身”來以評促學

通過問卷調查及訪談,發現轉崗教師在評價學生學習時習慣運用表揚類評價和否定性評價,極少運用激勵和啟發性的評價,評價時評價的時機也把握得不夠好,且多采用“好”“好棒”“就這樣”“不對”等簡單的語言進行評價。《義務教育數學課程標準(2011年版)》指出:評價既要關注學生學習的結果,也要重視學習的過程;既要關注學生數學學習的水平,也要重視學生在數學活動中所表現出來的情感與態度,幫助學生認識自我、建立信心。加德納指出,學生各不相同,我們不能忽視學生之間的智力差異,也不能假設每個學生都擁有智力潛能,而應該努力確保每個學生所接受的教育最大限度的發揮其潛能。因此,在教學評價時,就要要求我們教師能深刻理解評價的本質,不斷提升評價的本領,運用多元化的評價手段和評價內容進行評價。只有這樣,才能真正做到以評促學。這就要求我們轉崗教師需要“蹲下身”來,針對不同的個體,用科學、寬容的心靈去捕捉孩子們的閃光點,也許我們的一個點頭、一聲贊許、一個微笑都會給學生留下刻骨銘心的記憶,促使學生的潛能得到最大限度的發揮。

宋老師在《比一比》一課中,在不同的環節采用了恰當的激勵性評價。如:學生在學習卡上獨立完成兩個數大小的比較時,老師一邊巡堂一邊拿著紅筆在做對的學習卡上打上勾或標上紅星或畫上大拇指;平常膽怯的學生回答正確時,老師說:“真好,老師喜歡看到你自信的表現”;有學生回答錯誤時,老師說:“老師再給你一次機會,你試一試”;優等生匯報了想法,老師說:“你說得太好了,我怎么沒想到呢?”“你是一位小數學家!”“回答得太精彩了,此處應該有掌聲!”“大家對他的理解還有不同的意見嗎”……宋老師把教、學、評結合一起的發展性評價,真正實現了以評促學、以評促教的數學學習過程。

宋老師是轉崗教師中的典型案例,她的成長證明轉崗并不難。只要我們轉崗教師肯轉變觀念、愿意改變自己,在教學中從認知上、情感上、行動上學會“蹲下身”來,就會在學生身上、在小學數學教學中找到工作的樂趣和成就,找到屬于自己的真正“幸福”。

[ 參? 考? 文? 獻 ]

[1]吳正憲,王彥偉,韓玉娟.吳正憲給小學數學教師的建議[M].上海:華東師范大學出版社,2012.

[2]鮑銀霞.教學設計如何做到“目中有人”[J].小學教學(數學版,2019(9):13-16.

[3]中華人民共和國教育部.義務教育數學課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012(1).