中醫護理干預對肛瘺術后疼痛的效果

宋麗華

【摘 要】 探究肛瘺手術患者實施中醫護理干預對術后疼痛的影響及臨床效果。將2017年10月-2018年10月,就診我院行手術治療的肛瘺患者82例,根據入院順序分組,對照組(常規護理)、研究組(中醫護理干預),2組各納入41例,對比臨床效果及術后疼痛程度。經護理干預后,相比對照組,研究組疼痛改善情況更優,且住院時間更短,P<0.05。

【關鍵詞】 中醫護理;肛瘺術后疼痛;應用效果

【中圖分類號】R248.2

【文獻標志碼】A

【文章編號】1005-0019(2020)19-088-01

Abstract:To explore the effect and clinical effect of TCM nursing intervention on postoperative pain in patients with anal fistula surgery. From October 2017 to October 2018, 82 patients with anal fistula who were treated in our hospital for surgical treatment were grouped according to the order of admission, the control group (routine care), the research group (Chinese medicine nursing intervention), and the two groups each included 41 cases. The clinical effect and postoperative pain were compared. After nursing intervention, compared with the control group, the study group had better pain improvement and shorter hospital stay, P <0.05.

Key words:Chinese medicine nursing;postoperative pain of anal fistula;application effect

肛瘺在臨床肛腸科較為常見,是指直腸肛門出現潰爛膿腫或發生切口引流后遺病變,主要臨床癥狀為反復發作的肛周腫痛、流膿等,根治性手術是臨床肛瘺患者治療的常見手段,術后切口疼痛、并發癥等加重了患者的心理負擔,因此實施有效的護理干預,改善患者疼痛對患者術后康復極為關鍵。本次研究對中醫護理干預的鎮痛效果進行分析,報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

將2017年10月-2018年10月,就診我院行手術治療的肛瘺患者82例,根據入院順序分組,對照組、研究組2組各納入41例。對照組男女26:15,年齡20-69歲,均齡(47.26±2.17)歲,研究組男女28:13,年齡23-67歲,均齡(47.37±2.09)歲。2組基線資料統計學對比,組間差異小P>0.05,可比。

1.2 方法

對照組采取常規護理,內容:監測患者生命體征、給予飲食、生活、用藥指導、營造良好的病房環境等。

研究組在此基礎上實施中醫護理干預:(1)耳穴埋豆,取穴肛門、大腸、膀胱等相關穴位,取王不留行籽穴位按壓,每日1次,持續5d。(2)針刺治療,取穴長強、合谷、承山、三陰交等,采取補瀉手法針刺治療,每日1次,持續治療5d。(3)中藥熏洗配合艾灸,熬制苦參湯取1.5l對肛周進行熏洗40min,每日1次,持續5d。熏洗完成后配合艾灸,取2cm長的艾柱,艾柱對準創面但保持一段距離,共持續5d[1]。(4)膳食干預,結合中醫癥型以中醫特色施膳為原則,根據患者癥型,辯證施膳,少食多餐,忌食辛辣刺激類飲食,日常多飲水,保證排便通暢。針對濕熱下注者以清熱利濕之品為佳,如山藥、冬瓜等,正虛邪戀者以補中氣溫陽之品為佳,如西洋參田七參湯,陰液虧虛者,進食補陰之品,如枸杞等。(5)并發癥預防,取紅花、紫草、苦參等用水煎后取汁,在45攝氏度下坐浴可預防出血;取中極、三陰交等穴位按摩,以出現局部酸脹感為準,可預防尿潴留;取甘草、枳實、黃柏、冬瓜仁、大黃等藥物用水熬制取汁后進行熏洗,可預防水腫[2]。

1.3 觀察指標

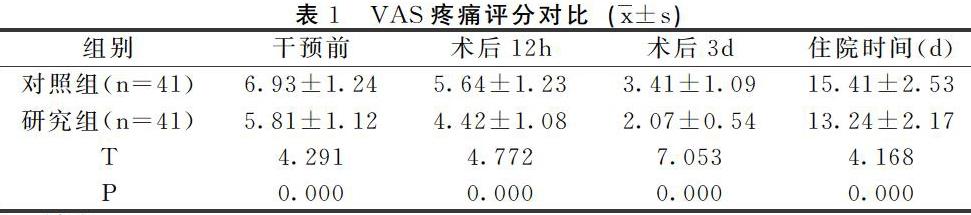

疼痛疼痛:采取VAS視覺模擬評分分別于術后12h、術后3d評估,總分10分,分數越低越好,觀察記錄住院時間。

1.4 統計學分析

使用均數(x±s)錄入計量資料,所得數據錄入SPSS25.0軟件中進行T檢驗,P<0.05為統計值有差異。

2 結果

2.1 VAS疼痛評分評價

經護理干預后,相比對照組,研究組疼痛改善情況更優,且住院時間更短,P<0.05,見表1

3 討論

肛周神經末梢豐富,肛瘺手術患者極易因切口疼痛、切口延遲愈合,造成患者生理及精神紊亂,進而導致患者生活質量下降,因此術后實施有效護理干預是改善預后的關鍵。中醫護理干預強調整體性及個性化,通過中醫特色耳穴埋豆、針刺、中藥熏洗、情志護理等技術,實現舒筋通絡、活血化瘀,改善疼痛的目的。

經護理干預后,相比對照組,研究組疼痛改善情況更優,且住院時間更短,P<0.05。在本次研究中通過中醫情志護理、按摩、配合生活起居護理,可改善患者緊張、焦慮等不良心理情緒,使其以樂觀、積極的心態面對治療,增強了手術治療效果,同時減少心理應激,減輕患者主觀疼痛感,對改善患者生活質量及預后具有積極的意義。穴位埋豆具有活血化瘀的功效,可緩解患者術后疼痛,且抑制交感神經興奮,同時補氣生血,提高患者術后恢復效果。穴位按摩、中藥熏洗、艾灸等護理活動,可減輕患者術后疼痛與水腫,促進局部血液循環,可促進胃腸功能的恢復,加快患者的康復進程。結合患者病癥實施中醫膳食調理,通過患者飲食護理,辯證膳食,調理患者重要臟器,有效預防各種并發癥,同時行氣補氣,增強患者免疫能力,促進身體功能恢復,提高患者生活,改善疾病預后[3]。

綜上所述,針對肛瘺手術患者實施中醫護理干預,可降低并發癥發生幾率,有效改善術后疼痛,具有顯著的臨床應用價值,可應用并廣泛推廣。

參考文獻

[1] 林晶,柯敏輝,陳宇秀.中藥熏洗聯合艾灸治療肛瘺術后疼痛的效果分析[J].福建醫藥雜志,2019,41(05):174-176.

[2] 劉軍艷,張勝茹.中西醫結合護理在肛瘺術后疼痛程度及便秘預防中的應用效果[J].湖南中醫藥大學學報,2019,39(09):1157-1161.

[3] 吳育俠.艾灸配合中西醫結合護理干預對肛瘺患者術后疼痛感、并發癥的影響[J].臨床醫學研究與實踐,2018,3(27):175-176.