紅色旅游背景下高何鎮高興村鄉村民居設計改造研究

黃婷 蒲鴻 包涵瑞

摘要:21世紀以來,人們對精神文化需求也大大擴展。在我國紅色旅游熱潮的大環境下,開發紅色文化旅游,對弘揚長征等精神具有重要意義。故此對于厚植于紅色文化中的高何鎮高興村等地區鄉村民居的發展,堅持“紅色領航,綠色發展”的理念,圍繞紅色文化,充分挖掘地區歷史文化,搞好紅色文化的傳承與發展。

關鍵詞:紅色旅游;鄉村民居改造設計;設計策略;合理性與展望

一、研究背景及意義

近年來,為適應紅色文化旅游發展的新形勢,對居住空間的改造尤為重要。通過對紅色文化鄉村民居設計改造的應用,讓紅色文化充分融入鄉村民居之中,促進人們居住形式的重大變革,為人們未來提供更加優越與完善的人居環境。

二、高何鎮高興村現狀分析

(一)高興村基本概況

高興村位于文井江上游,距邛崍市城區45公里,村辦公地點距高何鎮政府3公里,尚有174戶,633人,在村內居住。村里擁有大量的傳統民居。自然環境優美,四季長春,森林覆蓋75%,文物古跡甚多,是紅軍長征紀念館和國家級重點保護文物南宋石塔所在地,是發展旅游綜合開發和發展無公害種養殖業基地的好地方。

(二)高興村現有民居概況

高興村現有民居主要分為兩種:一種是具有鄉土風味的傳統民居,屋頂多為懸山頂,采用小青瓦,墻體為木材筑和夯土砌磚筑成,地面采用青石臺基;另一種民居是村民在近幾年自砌的房屋,屋頂是平頂式,墻面大多貼瓷磚刷白墻裝飾,采用鋼筋混泥土砌成。但是大部分還是以傳統民居為主。

1. 傳統民居現有的主要問題

傳統民居夯土修筑外墻摸灰脫落,既不美觀也不安全;建筑局部非結構構建出現老化松動起霉癍的現象,對村民的健康安全造成一定的隱患;傳統民居的廚房結構單一,設施簡陋,功能分區不明顯;室內電線繁雜,很多已經出現老化、斷裂等,在加上木頭潮濕老化,易出現火災、斷電等情況;院壩鋪裝由于時間長遠發生了局部的凹陷,在改造過程中需要整平修筑。

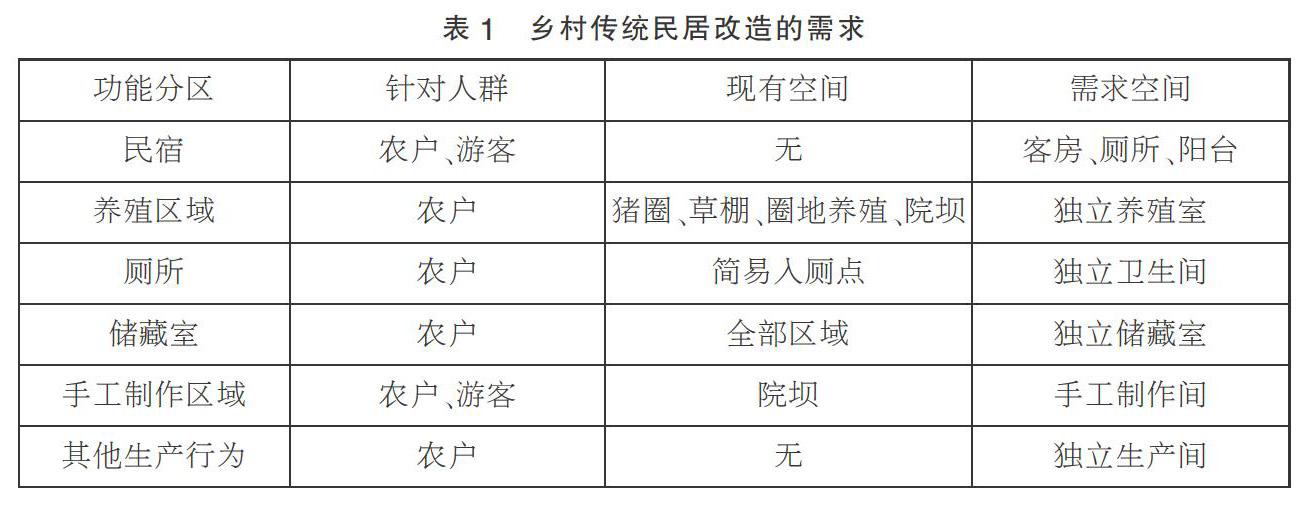

2. 鄉村傳統民居改造的需求(如表1所示。)

三、鄉村民居設計改造策略

(一)以文化傳承為脈絡

傳統鄉村民居在滿足居民生產生活功能需求的同時也承載著當地生活傳統、風土民俗、地域文化等文化要素。故對已列入第五批中國傳統村落名錄的高興村傳統鄉村民居的設計改造應以傳統文化傳承保護為脈絡,圍繞以下幾點進行設計。

1. 傳統風貌延續

對高興村當地傳統坡屋頂、“穿斗”式木構架和呈“一、口、L”型布局等進行“傳承保護為主,修繕與更新為輔”的設計改造。如:修繕陳舊的青瓦屋頂、木質建筑構架和破損的地面等;拆除殘損或閑置的建筑部分建為休閑、儲物文化等空間;改建傳統養殖圈落為沼氣池與化糞池并上設養殖區;以綠植等裝飾打造傳統院落為休閑空間。

2.傳統元素融合

注重結合高興村當地傳統青瓦屋頂、疊瓦屋脊、懸魚等傳統川西民居建筑元素。如修繕破損的青瓦屋頂、疊瓦屋脊、外檐檐口等。結合川西民居特色對封檐板與懸魚的造型、紋理與色彩設計更新。

3.紅色文化傳承

注重提取和運用高興村的革命歷史、紅軍長征紀念館、南宋石塔等豐富的紅色元素。如重點修繕保護具有革命歷史的民居,提取具有革命歷史文化的民居的建筑形態、傳統家具和裝飾等元素對一般傳統民居設計改造,提取南宋石塔外形制作路燈或裝飾品。

(二)以地域風貌為特色

鄉村傳統民居的風貌特征具有濃重的地域特色,在鄉村傳統民居的設計改造中不能盲目的以現代元素覆蓋傳統元素,也不能盲目固守傳統建筑形式而忽略的現代化的使用與審美需求。故在對其設計與改造中應從以下幾點出發。

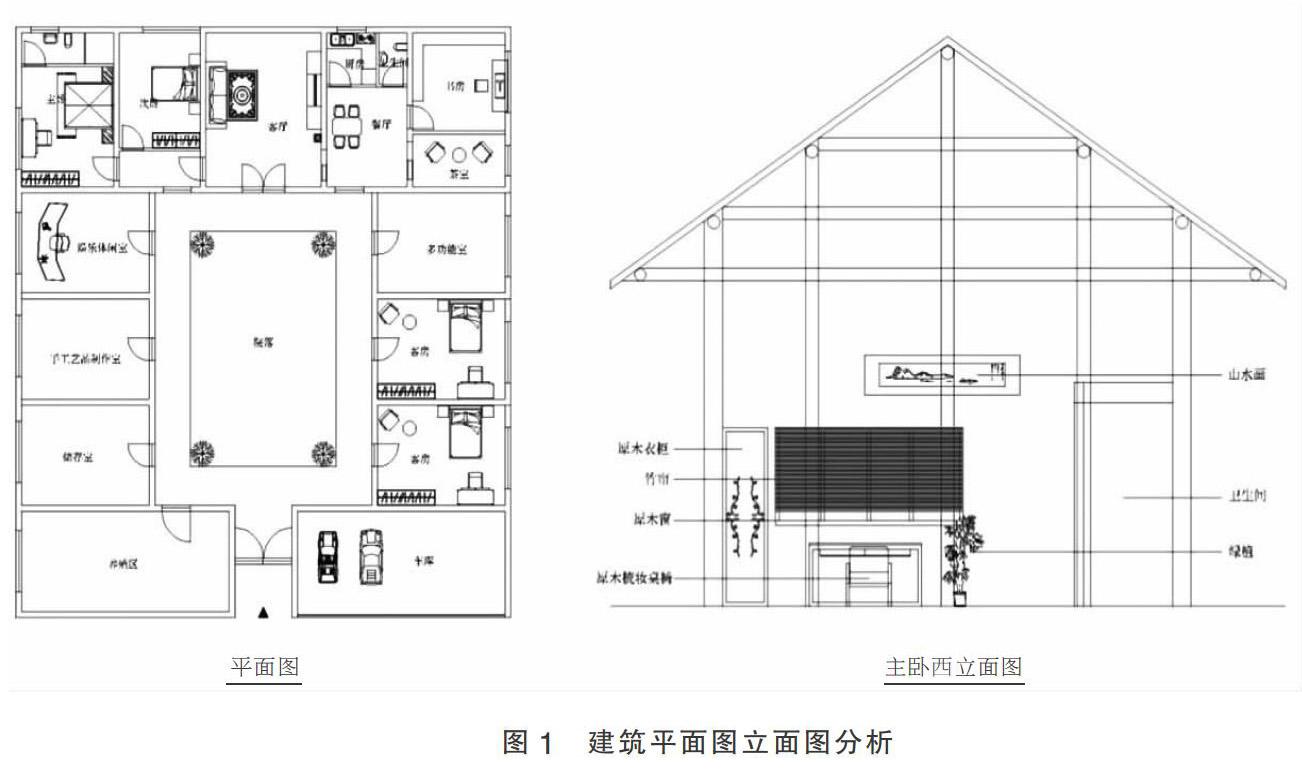

1. 在空間功能上滿足村民的現代生活需求

改建柴火灶廚為水、電、氣結合的現代化廚房。改建傳統旱廁為蹲便式與洗浴結合的現代化衛生間。硬化傳統室內泥或石質地面并按功能需求鋪設木地板或瓷磚。改造損壞或閑置的室內空間為臥室、茶室、辦公等空間。在民居外部空地按其原結構合理新建多層建筑并設陽臺。平整硬化傳統院落并設置休閑、手工等功能區。

2. 在建筑結構和材質上運用現代手法和材料進行加固和補充

縱向分割打造較高室內空間為可供休息、儲物的閣樓。拆除非承重或殘破墻體并利用鋼材與玻璃拓展空間。以優質木材替換陳舊老化的木構架主體。用模數多孔磚、白色膩子等材料修復破損墻體。以機床和優質木材復制殘破傳統木窗后漆染環保古色涂料并嵌入鋼化玻璃。

3. 在風貌設計上強調地域特色和本土元素

將開敞式院落新建圍合建筑形成“天井”。門窗設計吸收紅軍醫院舊址門窗的圓、菱、矩形的元素。將當地草、竹原料用現代工藝技術制成涼席、窗簾、桌椅等。用當地竹、木、瓦、石等材料設置民居間的綠籬和通透式院墻。用當地傳統技藝編織背簍、蓑衣、草鞋等生活用具并合理設置。

4. 將傳統風貌的要素特色進行符號或象征性提煉

結合民居墻面與浮雕、版畫等藝術形式再現紅軍長征革命故事。簡化紅軍醫院舊址石柱上浮雕回紋、乳釘紋、花草紋等圖案運用于廊柱設計。結合書法與繪畫展現“紅軍亭”上的標語。提取紅軍長征紀念館館藏中槍支武器、生產生活用品、錢幣等文物形態并按比例制成手工藝品。提取當地地形地貌、自然風光等元素后結合竹、木、石等材料制成手工藝品、信箋和印章等。

(三)以尊重自然為核心

1. 自然資源

臥室頂部開窗采用浮雕回紋設計,引入自然光線與融入自然。在原地面添加紅砂石鋪裝并在院落石基上雕刻紅軍標語。施工中減少對原生態樹木的砍伐,可依附樹、石而建,制成石質電視柜、凳子、桌子等。屋旁搭建多功能紅木休息庭,打造可供乘涼、采集、觀賞的場所。

2. 以當代審美為視角

整體的設計中運用紅軍長征紀念館等文化元素與傳統的生活方式相融合,將院落、露臺等空間穿插在室內空間之中,構建富有變化且風格統一的現代建筑組合。建筑內部的設計中融入大紅柱子、燈籠、雙開門以及紅軍長征的刺繡、繪畫作品等紅色傳統元素。色彩設計上以朱紅色為主調,青色、灰色進行融合。

四、設計合理性評估與展望

(一)紅色文化傳承與現代審美的體現

在對高興村的鄉村民居改造設計中,通過對其傳統民居建筑在形態上保留傳統外貌與院落布局,結構上沿用“穿斗”式木構架的同時進行墻體改造、院落規劃、休閑與儲物功能空間增設等合理改造,材質上沿用本土材料的同時結合鋼材等現代材料,色彩上在傳統色調中融入彩色,工藝上結合傳統與現代,在彰顯紅色傳統文化同時又融合現代審美特點。

(二)改善人居環境,滿足居民現代化居住需要

通過對高興村傳統鄉村民居傳統功能空間保留的同時進行改造升級,如打造水電氣結合的現代化廚房與現代化多功能干濕分離衛生間,對室內地面硬化并按功能需求鋪設地板,合理改建室內空間為臥室、茶室等,將傳統院落硬化與分區。最終滿足村民多功能性需求,提升居住環境質量。

(三)推動當地經濟文化與生態保護協調發展

對鄉村民居的設計與改造應在注重以生態保護的前提下改善經濟效益,促進當地綠色、協調、可持續的發展。通過對于高興村當地傳統鄉村民居的傳承與更新,使得改造與生態并舉,并以其傳統特色和現代審美結合的優勢及與紅色旅游景點相呼應,推動當地紅色旅游業不斷發展,為促進當地民宿、民俗手工坊等旅游服務行業發展,進一步拓展當地經濟發展新思路。

五、結語

通過對于紅色旅游背景下高何鎮高興村鄉村民居的設計改造研究,使得該地蘊藏深厚的紅色文化和紅色精神等在居住空間得以延續與體現,在生產與生活中不斷豐富人們的精神世界,達到傳承與發展的目的。通過對鄉村民居的改造打造當地紅色旅游新名片,樹立品牌和形象,積極推動當地紅色旅游業蓬勃發展,不斷改善當地人居水平,提升當地居民幸福感,促進鄉村與城市的協調可持續發展。

參考文獻:

郭冰潔.基于現代生活模式的鄉村傳統民居改造設計研究——以古藺縣白馬村大同橋為例[D].成都:西南交通大學,2017.

*本文為2019年度四川省大學生科研項目“專業教育類課程思政項目:居住空間設計”(2019.6.28號立項,無編號)階段成果之一;本文為四川旅游學院高等教育人才培養質量和教學改革“應用型本科居住空間設計課程教學范式改革”階段成果之一;本文為四川旅游學院課程思政示范課程“居住空間設計”階段成果之一。

(作者單位:四川旅游學院藝術學院)