在作文教學中有效發揮思維作用的探討

【摘要】本文論述發揮思維在作文教學中的作用的方法,認為教師應該通過訓練與發展學生的思維,讓思維活動參與寫作教學的各個環節,讓發散思維、形象思維、創新思維共同助力寫作教學,提高作文教學的質量。

【關鍵詞】作文教學 發散思維 形象思維 創新思維

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2020)37-0111-02

寫作活動是一種建立在思維科學和語言科學基礎上的實踐活動。而思維是基礎之基礎,在寫作過程中尤為重要,因為認識、情感、審美等因素均或多或少地滲透著思維品質,離開思維,這些因素就無法得到有效組合和發揮作用,因此,思維是寫作過程中多種智能素養的核心,它直接介入寫作實踐的各個環節。

長期以來,我們的作文教學效果不夠理想,原因之一就是沒有注意在學生思維的發展與提升上做文章,而是一味地把一些顯性的“規律”“方法”硬塞給學生,收效甚微也在情理之中。要改變這種現狀,教師應該充分發揮思維在作文教學中的作用,通過訓練與發展學生的思維,讓思維活動參與作文教學的各個環節,提高作文教學的質量。

一、發散思維,讓構思清晰呈現

當學生拿到一道作文題的時候,最發愁的是不知道要寫什么,不知道從何下筆。這時,教師可以充分發揮發散思維的作用,引領學生完成作文構思。發散思維指人們解決問題時,思路向各種可能的方向擴散,從而求得更多的答案,這一過程是從給予的信息中產生多種信息的過程。發散思維促使思考者不拘泥于一種途徑、一種方法,因而教師在指導學生尋找寫作思路、積累和選擇寫作素材的時候,可以充分發揮發散思維的作用,讓學生圍繞主題進行不同角度、不同層次的思維擴張,在多次的發散擴張中明確寫作內容,讓習作思路清晰顯現。

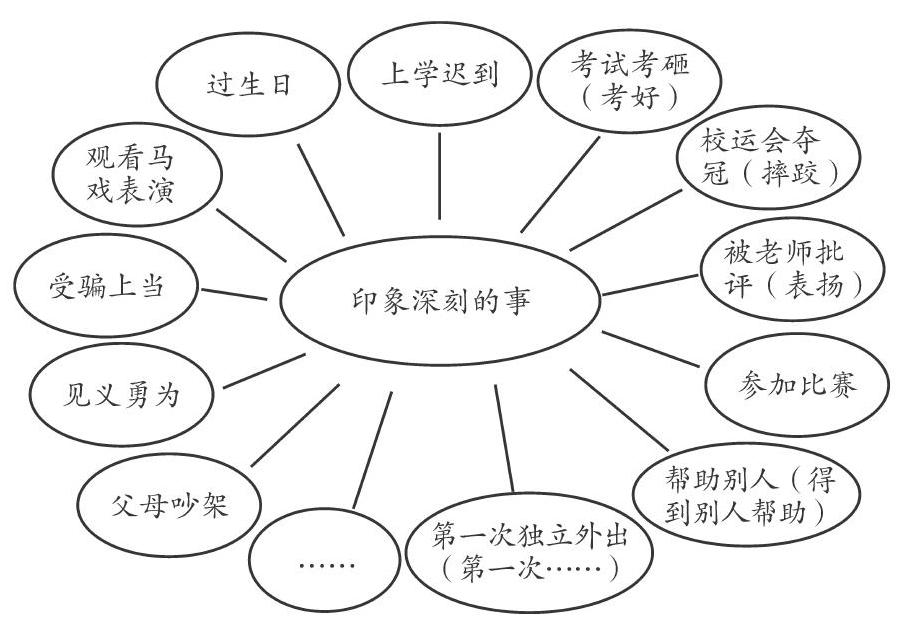

例如,教學部編版語文教材四年級上冊習作《寫一件印象深刻的事》,教師可以指導學生以“印象深刻的事情有哪些”“這件事為什么讓你印象深刻”“怎樣讓這件事也給讀者留下深刻的印象”這三個核心問題為指引,發散思維,實現對寫作素材的收集及作文構思。一開始,教師可以引導學生就問題“印象深刻的事情有哪些”進行第一次思維發散,通過引導學生圍繞問題,借助氣泡圖,呈現思維擴張的過程。這是尋找和積累寫作素材的過程。學生的想法往往可以相互啟發,因此,此次思維擴張可以以學習小組為單位進行,要求每一名學生盡可能多地呈現“想到的事情”,然后將所有人的想法匯集到氣泡圖中(如上圖),再通過組與組之間的交流,分享更多的“印象深刻的事情”的習作素材。當然,除利用人力資源進行思維擴張,教師還可以利用圖片、視頻等多種媒介打開學生的思路,讓學生盡可能多地回憶印象深刻的事情,讓學生的寫作素材豐富起來。接著,教師可以引導學生在氣泡圖的提示下,根據自己的實際情況,選定一件印象深刻的事情作為寫作內容。內容確定以后,教師即可引導學生進行第二次思維發散,這次思維擴張圍繞的核心問題是“這件事為什么讓你印象深刻”。因為學生選擇的事件各不相同,印象深刻的原因也各不相同,因此本次思維發散盡量要求學生獨立完成,要求學生找到自己對這件事印象深刻的理由,如:是自己親自參與的,獲得了成功,受到了教訓,獲得了不一樣的體驗,從中明白了一定的道理,等等。本次思維發散的重點不在于想到的理由多,而是要求從不同的角度思考這件事給自己留下深刻印象的理由,然后將該理由作為作文主旨。對四年級的學生講文章切題,顯然要求過高,而通過思維的發散,讓學生自己尋找到印象深刻的理由并將它表達出來,是符合學生實際的作文立意的指導。接下來是第三次思維發散,教師給出的問題是“怎樣讓這件事也給讀者留下深刻的印象”。此時,學生在思維的引領下已經進入對寫法的思考,這一輪思考可以在教師的指導下,師生共同完成,因為教師對寫法把握得更加精準。經師生共同商議,可以得出:1.按一定的順序寫這件事;2.寫明事情發生的時間、地點和人物;3.將事情的經過寫清楚;4.加入自己的心情和感受等。就這樣,在思維的“發散—聚焦—再發散—再聚焦”的過程中,學生厘清了習作思路,順利完成從尋找素材到構思作文的任務。

研究表明,人的思維過程也有“路徑依賴”的特點,換句話說,“思維事件”發生的次數越多,它再次發生的可能性就越大。在寫作之前,如果經常進行這樣的發散思維訓練,學生拿到作文題后能想到的關聯事件越多,關聯素材就會越多,寫作的思路也會更加清晰,所以,發散思維訓練不失為作文構思的有效法寶。

二、形象思維,讓多種感官參與寫作

人的眼、耳、鼻、舌、身等感官在寫作過程中發揮著很重要的作用,教師開展作文教學時要善于發揮形象思維的作用,指導學生將眼睛看到的畫面、耳朵聽到的聲音、鼻子嗅到的氣味、舌頭品到的味道、皮膚碰到的觸覺等感知形象復現于頭腦之中,讓視覺、聽覺、味覺、觸覺等感覺共同參與寫作活動,讓作文更具體、形象、豐富多彩。

例如,指導學生描寫秋天的作文時,為了讓學生的身體感官參與寫作活動,教師可以事先準備一幅以秋天的樹林為主題的秋景圖,引導學生觀察圖片并思考:你看到了什么或者仿佛看到什么?要求學生將看到和可能看到的事物用詞匯或者短語的形式寫下來。這時,學生的視覺感官參與寫作觀察,學生會寫出“滿地落葉”“黃葉”“火紅的楓樹林”“干枯的枝條”“野果”“菊花”“晴朗的天空”“白云”等詞匯或者短語。此時,教師再引導學生想象:置身于這樣的樹林中,你能聽到什么聲音?請將它寫出來。在聽覺感官的幫助下,學生寫出了“松鼠往樹洞運送榛子,發出窸窸窣窣的聲音”“風吹過樹林,發出沙沙聲”“落葉簌簌往下落”“成熟的漿果‘噗嗤一聲掉落在松軟的土地上”“一群螞蟻在頭蟻的指揮下,正‘吭哧吭哧齊心協力扛著一片落葉爬坡”等。同理,讓嗅覺、味覺、觸覺參與觀察與想象,學生還能寫出“我聞到空氣里傳來的瓜果香”“野菊花的香氣彌漫在樹林里”“酸酸甜甜的野果讓我滿口生津”“秋風吹過我的臉龐,帶來舒爽的感覺”“落葉的水分都蒸發干了,摸上去硬硬的,樹干也長起了老皮,就像人長出了皺紋一樣”“露珠從樹葉上滴下來,落在我的臉上,涼涼的”等短句。至此,借助形象思維,在多種感官的參與下,秋天在學生的心中已不再只是一幅平面圖畫,而是有畫面、有聲音、有動感、有味道的全息畫面。這時候,再讓學生動筆描寫秋天,學生容易寫出鮮活生動、形象具體的作文。

可見,在學生的寫作實踐中,如果能充分發揮形象思維的作用,讓多種感官參與寫作實踐,能調動所有感觀與直覺的力量,在學生心里產生或激活一個個感知形象,讓各種感知形象在學生的頭腦中變幻、浮現。在此基礎上,教師給予一定的語言運用規則和表達方法指導,學生就能寫出生動具體的作文。

三、創新思維,讓作文別具一格

寫作作為一種創造性的勞動,無論是文章中的形象、情感、畫面,還是文章的主題、結構、方法、技巧或語言表達,都是作者獨特的精神創造。但是由于作文教學中的一些過于機械、細致的要求,往往造成學生作文千人一面的現象。例如,某些教師讓學生記、背一些作文知識、表達方法以及范文,套用現成材料與模式,讓學生寫套路作文;或者規定學生在一篇習作中運用好詞(句)不少于多少個(句),運用比喻、擬人、排比等修辭手法不少于多少次,作文字數不少于多少字等。這些做法是與《義務教育語文課程標準》(2011年版)中的“寫作是為了自我表達和與人交流”“珍視個人的獨特感受”相悖的。

寫作活動本身就是一種思維活動,想讓學生寫出有新意的作文,做到題材或者表達方法別具一格,就要注意訓練學生的創新思維,鼓勵學生進行個性化表達。教師可以利用專門的時間對學生進行創新思維的專項訓練,比如“媽媽平時最愛吃水果,今天卻一口都沒吃,這是為什么?請你想出五個理由并寫下來”“小區門口的超市今天門戶緊閉,請寫出它關張的多個理由”……類似這樣的創新思維訓練,雖然沒有直接指向作文本身,但它訓練了學生從多個角度觀察和審視觀察對象的能力;培養了學生從一個事物出發,想到盡可能多的相關事物的習慣。經常進行這樣的訓練,學生思維的敏捷度和靈活性會得到提高,求新求異會成為學生的習慣,學生在寫作時往往勇于沖破陳舊的思維模式,寫出自己對生活的獨特感受,讓文章與眾不同。

另外,每一個人的心靈空間都是一個獨一無二的世界,每個人的生活感受都是富有個性的,教師開展作文教學時如果能引導學生回歸生活、留心生活,善于捕捉生活中普通的但又反映生活意義的素材,以樸實、新鮮而富有生活氣息的語言寫作,也能讓作文別具一格。在這方面,名師何捷給教師做出了榜樣。他執教的中年級作文《介紹自己》,除指導學生進行常規介紹——“介紹自己的名字,以及名字的含義;介紹自己的外貌特征”,還讓學生進行有新意的特別介紹——“1.可以寫一件你會做、別人不會做的小事;2.可以寫你擁有、別人沒有的小特點;3.可以寫一個你知道、別人不知道的小秘密”。在何老師的提示下,學生很快寫出:“我的舌頭可以舔到鼻子”“我的耳朵會動”“我的嘴邊有顆痣”“我的腿上有道‘香蕉狀的疤痕,它可是有來歷的”……學生寫出很多鮮活的、有意義的小事件,讓作文脫離了常見的自我介紹文章的呆板套路,寫出了富有個性、豐富多彩的文章。這樣的作文指導,充分發揮了創新思維的作用,減少了對學生寫作的束縛,引導和鼓勵學生自由地、有創意地表達,讓寫作回歸生活,讓作文別具一格。

語言的真正成功運用,不在于堆砌華麗辭藻,而在于用語似乎很平常,然而在一定的語言環境下,它具有很強的表現力(劉國正語)。要達到這種境界,無疑要充分發揮思維的作用,讓思維發散擴張、形象具體、求新求異、通達透徹、縝密清晰,才能提高學生的寫作水平。

作者簡介:羅海峰(1971— ),女,壯族,廣西象州人,高級教師,大學本科學歷,南寧市興寧區教育局教研室語文教研員,研究方向為小學語文教學、基礎教育教學改革。

(責編 雷 靖)