科幻閱讀教學的行動探索和理念追問

摘要:開設《球狀閃電》閱讀觀摩課,希望用這種喜聞樂見的教研方式,推動科幻小說走進課堂,也借此探索科幻閱讀教學的可能性和現實路徑。這一課的落腳點,應該落在科幻閱讀能力的本體上,落在科幻這種類型文本的閱讀方法和策略上,落在“雖不存在,但看上去跟真的一樣”的科幻形象的欣賞上,落在邏輯自洽、探索某種未來可能性的科學設定的理解上,落在自帶動態化和陌生感的、幻“魅”重重的科幻情節的體驗上,也因此,必然落在利用富有想象力的作品語言案例和素材開展的閱讀和表達的訓練上。

關鍵詞:科幻小說 科幻閱讀教學 《球狀閃電》

一、 為什么是《球狀閃電》

2019年科普科幻教育趨熱,加之機緣巧合,我先后在南京、蘇州、北京、廣州等地開設了科幻小說《球狀閃電》閱讀觀摩課,希望用這種廣大一線教師喜聞樂見的教研方式,推動科幻小說走進課堂,為科普科幻教育貢獻力量,也借此探索科幻小說閱讀進入語文課堂的可能性和現實路徑。

為什么選擇這部作品?

首先,這部小說是劉慈欣風格和寫法均比較獨特的代表作。與劉慈欣其他科幻小說不一樣,它不是如造物主一般創造了一個想象恢宏的科幻世界,而是描寫一個想象中的科幻事物(造物)——球狀閃電。在寫法上,它既有嚴謹的科學設定,又有現實生活的畫面和故事,走的是“現實+科幻”的路子,居于普通小說與科幻小說的“中間”,方便拆解,加之部頭、體量都適中,便于展開課堂教學。

其次,這部小說具有某種包羅萬象的史詩氣質,我特別喜歡。你看,在破解球狀閃電之謎的道路上,有人物跌宕起伏的經歷和命運,有讓人窒息的神秘異象,有奇特的新概念武器,有大國之間的博弈沖突;其間,京郊大院里神秘的武器試驗基地、西伯利亞風雪中原始森林里的地下實驗室、亞洲最大核電廠里發生的人質劫持事件、海上伏擊航母群的現場、宏聚變爆炸后大漠戈壁的蒼涼凄美……不管是宏觀架構還是細部刻畫,都有哲理和詩意的縱深,讓人欲罷不能。可以說,這部小說的閱讀體驗極佳。記得讀到小說結尾《量子玫瑰》一節,已是深夜,我情不自禁落下眼淚,為書中那一縷似有似無的靈魂的芳香……因此,當我要開設科幻小說閱讀課時,便毫不猶豫選擇了它。

二、 怎樣幫助學生打開《球狀閃電》

目前的科普科幻閱讀課,大致有幾種取向:有的是作品內容取向,有的是跨學科取向,有的是讀寫取向。我這節課是讀寫取向,就是指導學生閱讀《球狀閃電》這本書時,關注讀書方法。

反思自己的閱讀過程,我覺得教學中應把握幾點:第一,梳理小說的基本情節,即捋一捋小說中破解球狀閃電之謎的過程;第二,能理解書中球狀閃電這一科幻形象,能解釋小說的科學設定;第三,能體會小說的藝術特色。由此,我確定了4個教學目標:(1)把握作品的情節和形象;(2)體會作品最突出的藝術特點;(3)學習科幻作品的閱讀方法;(4)展開高階思維的訓練。后兩個目標不是外顯目標,而是隨機滲透在閱讀過程之中。

(一) 學習單

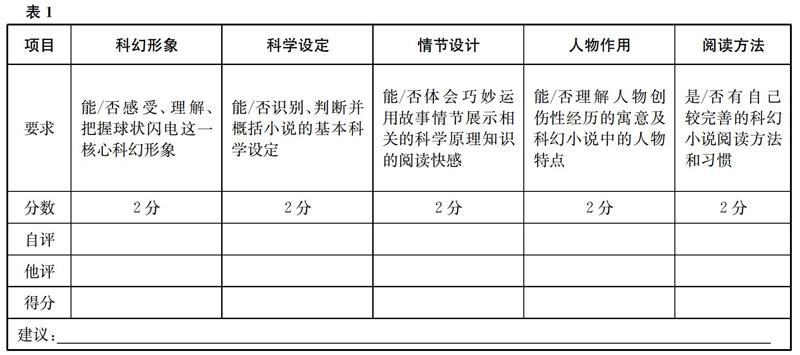

基于教學目標,我設計了一份學習單,它包括思考題和評價量表,涉及提取信息、做出解釋、整合內容、形成評價等多方面的讀書技能和思維訓練。具體如下:

閱讀《球狀閃電》,回答問題。

1. 球狀閃電是本書作者基于真實的觀察和記錄,并加以大膽的想象和文學的描寫,創造出來的全新的科幻形象。

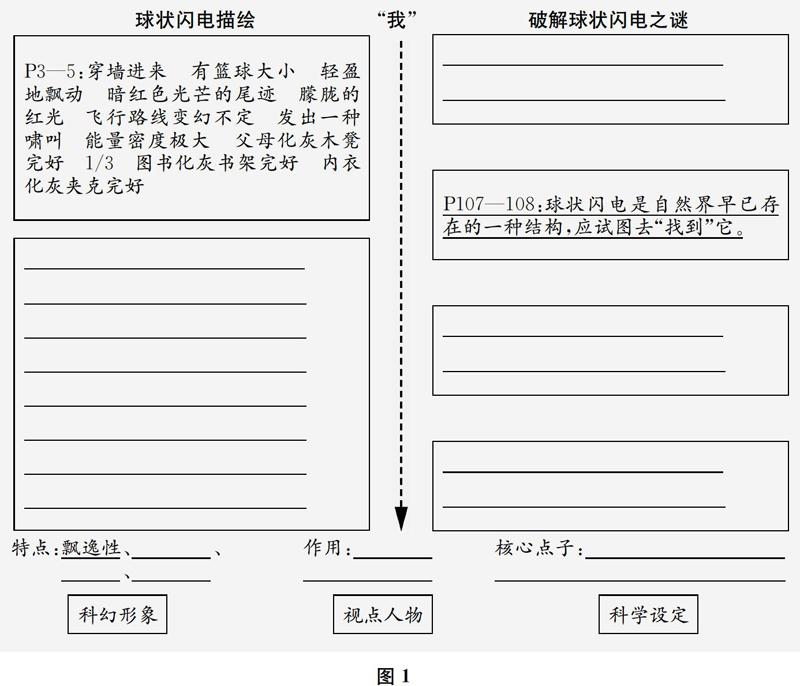

(1) 閱讀書中描寫球狀閃電的部分,摘錄顯示其特點的詞句,注明頁碼,填寫圖1、表1。

(2) 摘錄、概括小說中一步步揭開球狀閃電之謎的關鍵性內容,注明頁碼,繼續填寫圖1、表1。

(3) 運用小說中球狀閃電的原理,解釋“我”14歲生日之夜發生的夢魘的原理。

2. 閱讀科幻小說應理解其中的科學設定。所謂“科學設定”,就是貫穿全篇的基本科學原理和知識。如《流浪地球》的科學設定是:太陽極速老化,將吞噬地球;人類建造行星發動機,帶著地球逃出太陽系,尋找新家園。試梳理小說中破解球狀閃電之謎的情節,再概括《球狀閃電》的科學設定,繼續填寫圖1、表1。

3. 說說小說以“我”為視點人物的好處,繼續填寫圖1、表1。

4. 運用量子力學中有關量子態知識,展開浪漫的想象和瑰麗的描寫,是這部科幻小說表達特色之一。根據示例,選擇下面一個片段加以賞析:

【示例】《異象之四》:在似睡非睡狀態中,我聽見球狀閃電飄行的哀鳴聲,房間籠罩著詭異的藍光,這時發現在球狀閃電武器演示現場被燒毀的電腦竟然重啟!我喊來丁儀,他拆開一看,CUP和內存條槽是空的。他解釋說:被球狀閃電武器燒毀的CUP和內存條,已轉化為宏電子,處于量子態,因此處于被燒毀和未被燒毀兩種狀態。沒有觀察者的時候,它處于未燒毀的現實狀態;有了觀察者,它的量子態又坍縮為被毀狀態。不僅電腦如此,死于球狀閃電的人也如此,在不確定中同時處于生與死兩種狀態。他還具體解釋了陳博士的疑問。

這個片段通過電腦重啟事件,運用文學化的浪漫想象,把量子力學中量子態的抽象知識描寫出來,融科學知識與文學描寫于一爐,引人入勝。在小說中,這個片段既解釋了量子態知識和它奇妙的特征,解開“我”心中一直未解開的心結,又為下文的一系列描寫,尤其是為林云與父親見面的高潮部分做了必要的鋪墊和準備。

(1) 片段1:林云與父親見面。

“林云與父親見面”這個片段,既運用了______________,又寫了________________,融科學知識與文學描寫于一爐,引人入勝。這個片段,___________。

(2) 片段2:一朵量子玫瑰。

“一朵量子玫瑰”這個片段,既運用______________,又寫了_____________,融科學知識與文學描寫于一爐,引人入勝。這個片段,_____________。

5. 小說中不少人物具有一個共同點,就是有失敗和創傷性的人生經歷。陳博士(我)如此,林云少將如此,張彬教授如此,格莫夫研究員也如此。請思考回答:同樣是創傷性經歷,我與林云有什么不同?作者為什么要寫這些人物的創傷性經歷?科幻小說中的人物形象有什么特點?

6. 說說小說以“我”為視點人物的好處,繼續填寫圖1、表1。

(二) 學習任務設計的設想和意圖

第1題是引導學生梳理、把握球狀閃電這個小說中的核心科幻形象。題目設置了由閱讀印象到關鍵內容的整合理解、判斷推理,共三小題。第(1)小題讓學生通過相關描寫的梳理,聚焦球狀閃電特性,體會球狀閃電選擇性、穿透性和量子態的特點。第(2)小題是在第一小題的基礎上,進一步梳理、概括破解球狀閃電之謎的過程,分析其過程節點:開始時試圖制造球狀閃電,結果都失敗了;后來認識到球狀閃電是自然界早已存在的一種結

構,不應試圖去“產生”它,而應該去“找到”它,于是改變思路,取得突破;再到丁儀加入研究團隊,了解到球狀閃電是“可見”的“空泡”,可以收集存貯、加以利用,并明白球狀閃電體現了物質的“波粒二象性”,由于波粒二象性導致球狀閃電具有選擇性和穿透性;接著了解到球狀閃電是宏電子,呈現量子效應,其中觀察者起到至關重要的作用;最后,丁儀讀了鄭敏在張彬墓上寫的量子化碑文,依據其提供的數學模型,計算并找到球狀閃電的宏原子核(弦),設想用兩個宏原子核在一定速度下的碰撞,引發能量巨大的宏聚變。這樣,幫助學生理解小說情節的展開,進一步深化對小說科幻形象的體驗。第(3)小題要求學生用自己的話把有關球狀閃電原理特點表述出來,運用科學知識來解答難題,加深對小說中科學原理的理解。

第2—4題,命題指向《球狀閃電》這部小說文體特點、敘事特點和藝術特色。第2題,是理解把握這部小說的科學設定(“科學點子”),學習科幻閱讀必備的文體知識。第3題,讓學生填寫“我”作為小說視點人物(說故事的人)的好處和作用。本書用第一人稱視角來寫,至少起到兩個作用:(1)有代入感,有親歷性,顯得真實;(2)有懸念感,突出神秘性,吸引讀者。第4題,把小說藝術特點(即運用量子力學中有關量子態知識,展開浪漫的想象和瑰麗的描寫)作為題干展示給學生,又用“示例”作為啟動思考的支架,采用二選一和填空的方式,引導學生領悟并思考小說精彩片段的基本內容和藝術魅力,如“林峰將軍與量子態女兒重逢”,學生可以這樣填寫:“‘林云與父親見面這個片段,既運用量子態知識,又寫了林云父親與量子態的女兒重逢,融科學知識與文學描寫于一爐,引人入勝。這個片段,補充交代了林云不同尋常的成長經歷,讓人們知道她走到這一步的原因。”

第5題,通過小說中人物共同的創傷性經歷的回顧,引導學生思考這部小說的復調主題,進而理解科幻小說人物的基本功能,為學生今后閱讀科幻作品打下基礎。小說為什么要寫人物的創傷性經歷?首先,這樣可以更真實地反映科學研究的特點,贊揚科學家的探索精神;其次,讓故事更曲折、更吸引人,讓人物更加真實可信。科幻作品一般以塑造科幻形象為目的,而不以人物塑造為主要目的,因此其人物形象是為科幻敘事服務的,多具有扁平化的特點。

三、 科幻小說進入課堂的追問

科幻作家有豐富的寫作經驗,但很多經驗是緘默知識,他們的話語系統更多是一種科幻作品生產寫作話語,具有個性色彩和不確定性,很難直接搬進我們的語文課堂,成為我們教學的有效工具。我常常在思考,怎么把他們的話語以及話語背后科幻作品的知識萃取出來,加以課程化的整合和改造,使之成為我們科幻作品閱讀教學中可以傳遞的、能有效指導學生閱讀的、助推科幻閱讀課程化建設的明確知識。

下面提出幾條自己的思考,和大家討論交流。

(一) 科幻小說最突出的特點是什么?

《球狀閃電》到底好在哪里?表面上看,它情節曲折,有懸疑感。它緊緊圍繞“球狀閃電之謎”的“謎”字來寫,在故事展開過程中寫了想象中的球狀閃電魔鬼一般的特性,自然地揭開謎團。上篇,是一個接一個人物探索的失敗,寫球狀閃電詭異的特性,謎團重重;中篇,寫球狀閃電謎團得到破解,有成功的喜悅,也有失敗的沮喪,起起伏伏;下篇,又掀起滔天巨瀾,寫宏聚變試驗和悲劇結局,達到高潮;結尾,則轉為抒情筆調,余音裊裊。

實際上,《球狀閃電》好在把科學設定和幻想故事奇妙地結合起來。簡單說,它的科學設定是:球狀閃電具有怎樣的特性以及怎樣加以應用。它運用物理上波的波粒二象性,尤其是量子力學中的量子態的知識和原理,塑造了球狀閃電這個“充盈著能量的彎曲的空間”“似有似無的空泡”“足球大小的電子”的科幻形象。小說的科學架構自然而然地滲透浸潤在傳奇浪漫的故事之中,成為懸念和謎底,成為故事發展的內在推力。《球狀閃電》中共寫了六次神秘“異象”。第一次,是兩年后回老家,在故居中看到的異樣。第二次,是導師張彬的手稿被改、鄭敏照片出現異樣。第三次,是聽到武器實驗中已死的羊的叫聲。第四次,是發生電腦重啟事件。這前四次“異象”,既形成懸念,吸引讀者,也為后面林峰將軍在宏聚變試驗場與量子態女兒相見(第五次“異象”),以及林云化身為量子玫瑰(第六次“異象”)做了鋪墊。可以說,這部小說(也是眾多科幻小說)最大的特色就是:科中有幻,幻中有科,亦科亦幻,妙不可言。

劉慈欣少年時曾問他父親什么是科幻,他父親說“科幻就是有科學根據的創作”。他多次在文章中提到這件事,這成了他科幻創作的基本信念。是的,科幻就是“科學點子”加上富有想象力的故事,就是一個有科學腦洞的幻想故事。這也是科幻作品與奇幻作品的根本不同之處。

如果去掉量子態科學知識的科學設定,《球狀閃電》就成了《聊齋志異》的現代版了。記得科幻作家凌晨老師打過一個比方,她說:哈利波特騎著掃帚滿天飛,這是魔幻,是奇幻;如果他的掃帚裝上動力系統和逃生系統,就成了科幻了!

(二) 科幻小說中可以學到科學知識嗎?

《球狀閃電》的扉頁上寫著“本書對球狀閃電特性和行為的描寫均以真實歷史記錄為依據”,后記中又特別提到,“這不是科幻小說,是1981年夏季作者在河北邯鄲市的一次大雷雨中的親眼所見,地點是中華路南頭,當時那里還比較僻靜,向前走就是大片農田了”②。作者這樣說,是為了突出小說的真實依據和氛圍,但他在后記又說:“自從目擊球狀閃電之后,近二十年來,我不由自主對它產生了多種想象,這部小說描述了這些想象中的一種,不是我覺得最接近真實的那一種,而是最有趣最浪漫的一種。”②小說寫的是作者想象中球狀閃電的故事,是一種可能的科學解釋。

實際上,球狀閃電至今還是一個科學之謎。我曾登陸中國科學院網站,搜索到2012年的一則科技消息《球狀閃電終于現形了》。它報道了中國科學家發表的對球狀閃電的首個光譜分析。可見,現實中的球狀閃電研究仍處于起步階段,如果對應小說中的情節線索,也就相當于陳博士、林云他們一籌莫展的初期實驗階段,距深入了解其特性還有十萬八千里呢!這就是科學研究在小說與現實中的不同,一個是科學知識,一個是小說中的科學設定。因此,劉慈欣在后記中重申:“搞清楚球狀閃電真的是什么,不是科幻的事,也不是科幻能做到的,我們能做到的,只是描述自己的想象,創造一個科幻形象。”

也因此,有人把科幻小說中的知識稱之為“準知識”“擬知識”(鄭軍)。它不脫離科學,也不依附科學,是作者擴充想象力、塑造科幻形象的一個工具(張系國)。

準確地介紹球狀閃電的有關科學知識,那就是科學論文或者科普文章了。可見,我們無法在科幻小說中學到準確的科學知識。

(三) 科幻小說最大的教育價值是什么?

科幻到底能給讀者什么?是新奇感、想象力和好奇心,以及對科學天然的親近感和熱愛。科幻不能給人科學知識,但它能給人一種比科學知識更深刻、更基礎、更有用的東西,那就是好奇心、求知欲和想象力,與對科技的天然的親近感糅合在一起的探索的能力,以及對科學的熱愛。而好奇心、想象力、熱愛是一種超能力,它接近生命的根部,可以超越知識和方法。

劉慈欣曾這樣描述他閱讀阿瑟·克拉克的《2001:太空漫游》給他帶來的變化:“記得二十年前的那個冬夜,我讀完那本書后出門仰望夜空,突然感覺周圍的一切消失了,腳下的大地變成了無限伸延的雪白光滑的純幾何平面。在這無限廣闊的二維平面上,在壯麗的星空下,就站著我一個人,孤獨地面對著人類大腦無法把握的巨大的神秘……從此之后,星空在我的眼中是另一個樣子了……”。

吳巖老師說得好:科幻是想象力主導的類型文學。它是想象力的直接產物,也包含著豐富的想象力的素材、案例和方法。

我的體會是:科幻小說是一種創意寫作,“創造想象中的事物”,是一種腦中的“做中學”,創造事物或者世界,親歷創造的過程。我們多數人最終不會成為科幻作家,但是,科幻閱讀的經歷,可以埋下一顆創造的種子。

更何況,科幻小說是我們這個時代典型的文體,包孕著我們這個時代最前沿的思想和探索;它又與學生的青春閱讀相契合,具有先鋒和批判的氣質,深得年輕人的喜愛。科幻小說富含的想象力、創造性的基因,是我們今天特別需要,且是我們的教育文化、傳統文化中稀缺、無法充分提供的,因此理應補一補課,“讓自己多一個世界”(韓松語)。

有人說:想象力的培養不一定非得靠科幻作品呀?《西游記》不能培養想象力嗎?李白的詩歌不能培養想象力嗎?我想起我們小時候玩的玩具,和現在孩子的玩具完全不同,真的是迭代了!你說現在孩子是喜歡從前爺爺爸爸輩的玩具,還是現在的各種高科技的玩具?某種意義上說,科幻就是孩子們的心智玩具,科幻就是我們現在這個科技時代的《西游記》或李白詩歌!

(四) 科幻閱讀需要很深的理科知識嗎?看不懂怎么辦?

開展科幻小說閱讀,有些語文同行覺得科幻小說涉及深奧的理科知識,擔心自己看不懂,有畏懼感。這種擔心是多余的。實際上,以《球狀閃電》為例,只要具備一點中學物理的基本知識,一般都能看懂。而且,科幻小說的閱讀對象并非專家學者,而是普通讀者,作者怕你看不懂,會在小說中借助人物之口做出科普和解釋。

比如有關量子態,《球狀閃電》中多處做過集中解說。在晨光部隊用雷球機槍打靶訓練中,屢次發生脫靶,丁儀解釋過量子態;在“電腦重啟事件”部分,面對這一詭異的現象,丁儀與“我”有一番對話,又談到量子態;在海上伏擊失敗后,林云曾詢問過丁儀,她想用球狀閃電把自己燒毀,化身為量子戰士,和敵人拼死一搏,摧毀敵人的航母,丁儀又說明這種想法不符合量子態概率原理。我們可以把丁儀的解釋梳理、歸納如下:物體被球狀閃電摧毀后,物體呈現量子效應,成了薛定諤的貓,同時具有燒毀和未被燒毀兩種狀態,具有確定和不確定兩種狀態,具有生與死兩種狀態;當觀察者出現的時候,它們的狀態坍縮為一個確定值,而在沒有觀察者的情況下,它們呈現量子態,一切都不確定,其存在狀態是一團概率云……它意味著偶然、神奇和詭異,是摒除一切自由意志、陰陽兩界、人鬼殊途、渺不可測的超現實根源。理解了這一點,你就會明白:為什么訓練中會脫靶;為什么沒有CPU和內存條的電腦會神秘重啟,而丁儀出現后它又關閉;為什么林云無法成為量子戰士;為什么宏聚變發生的第三天,林峰將軍能在聚變點與女兒重逢;為什么最后丁儀家的照片中出現林云和孩子們(包括斷臂孩子)的合影;為什么小說的結尾,林云能化為一朵量子玫瑰,出現在“我”的生活中,似有若無……一句話,你把握住這一點,就把握住了小說的內核,破解了小說中的謎團,體會作品“亦科亦幻”的妙不可言。因此,所謂“看不懂”乃是一種心理障礙,抓住原文關鍵,掌握用原文解釋原文的基本策略,就可以欣賞到科幻之美。

當然,看懂了不等于沒有疑問。科幻閱讀中,許多疑問不是bug,而是open question,等著你去介入、去解答。比如,有學生問:為什么鄭敏墓碑上刻的字會消失而筆記本里的字不會消失?一個聽我課的理科老師提出一種猜想:因為鄭敏不想讓人看到這個宏電子的數學模型,怕因此導致災難!這就不失為一種有趣且能自洽的解釋。劉慈欣把科幻作品的硬傷分為四類,認為讀者正確的態度應是:“出現疏忽硬傷,格殺勿論;知識硬傷,指出來,給作者一個學習的機會;背景硬傷,裝著沒看見;靈魂硬傷……這是最棒的科幻了!”。他說的就是科幻閱讀中這種奇特的閱讀樂趣。

(五) 科幻小說可以按照小說“三要素”來教嗎?

科幻閱讀教學,不少教師喜歡走傳統的“三要素”路線,一情節二人物三環境,萬變不離其宗。我曾聽過一位初中教師上劉慈欣的《帶上她的眼睛》,既不提小說的科學設定,又不引導學生體驗故事展示出的想象描寫的震撼,而是大談小說中人物的精神,把科幻小說當作一篇普通小說,甚至當成一篇文章!而學生也喜歡這種套路。《球狀閃電》教學前,我做過調研,學生提出很多問題,常見的問題有:“林云是什么樣的人?”“她的行為可取嗎?”“小說的主題到底是什么?”等等,他們用小說三要素來解讀科幻作品,更多地關注人物形象,喜歡對人物進行道德評價,關注小說的主題。

科幻的靈魂是什么?不是文學人物,而是科幻形象。一般說,科幻小說中的人物不像一般小說中的人物那么豐滿、立體和復雜,相對比較扁平,甚至有些概念化。比如《球狀閃電》中,丁儀,就是一個智者,是一個科學的代言人;林云,雖有一定的形象質感,如她美麗與冷酷的反差(就像她胸前劍形佩飾)、獨特成長經歷造成的對武器的偏執狂熱等,但談不上有多么深刻。在《球狀閃電》中,作者用張斌教授等人求索球狀閃電的坎坷經歷揭示科學探索的曲折過程,用林云與“我”形成的對比引發人們對科學價值的反思。總之,科幻人物是為科學設定、科幻故事和科幻形象服務的。記得劉慈欣也坦承,即便是《三體》中最受讀者喜愛的大史這個人物,也“缺少層次和變化”,“也是一個二維式的人物、平面化的人物”。

科幻小說的教學不能簡單用三要素來套,而應抓住作品中的科幻形象。要學會欣賞科幻形象中的創意、點子和奇妙的想象,深度體驗“科”與“幻”完美融合的故事美。科幻形象、科學設定、科幻情節,可能才是科幻閱讀中應注重的三要素。

語文課上,科幻閱讀的落腳點應該放在哪里呢?應該落在科幻閱讀能力的本體上,落在科幻這種類型文本的閱讀方法和策略上,落在“雖不存在,但看上去跟真的一樣”的科幻形象的欣賞上,落在邏輯自洽、探索某種未來可能性的科學設定的理解上,落在自帶動態化和陌生感的、幻“魅”重重的科幻情節的體驗上,也因此,必然落在利用富有想象力的作品語言案例和素材開展的閱讀和表達的訓練上。一旦落在語文的關鍵點上,才會有科學精神的浸潤,才會有創新思維的培養,才會有語文素養的提升,也才會有人的全面發展。

(曹勇軍,江蘇省南京市第十三中學語文教師,特級教師,正高級教師。南京市中語會理事長。著有《語文的表情和眼光》《語文,我和你的故事》等。)