直接幫扶與農村基礎設施建設對扶貧效果的比較分析

李懿婧 武璇 張丹丹 廖珈瑾

摘要:改革開放四十年,一系列政府主導、社會幫助等扶貧方式取得了貧困發生率從97.5%降至1.7%的成果。在打贏脫貧攻堅戰三年行動的目標下,如何繼續實現高質量高效扶貧成為眼下迫切的任務。可以聚焦在貧困地區居民收入、居民生活滿意度、扶貧產業發展潛能和三大產業產值四個指標上評價扶貧效果,通過比較分析直接幫扶與農村基礎設施建設的效果進行政策調整。文章以安徽省X地和Z地為例,通過構建計量模型,立足于國內外文獻,并通過實地調研、配合主成分分析法等得到總體的綜合評價方案,對直接幫扶與農村基礎設施建設產生不同的扶貧效果進行比較分析,并給出合理的解釋,為實際扶貧工作的具體實踐和相關扶貧政策的制定提供參考。

關鍵詞:精準扶貧;直接幫扶;基礎設施建設;比較分析

一、問題的提出

改革開放四十年,一系列政府主導、社會幫助等扶貧方式取得了貧困發生率從97.5%降至1.7%的成果。2018年國務院發布《關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》,指出堅持把提高脫貧質量放在首位,確保脫貧攻堅成果經得起歷史和實踐檢驗;堅持開發式扶貧和保障性扶貧相統籌。盡管一系列政府主導、社會幫助等扶貧方式不斷落實,貧困地區經濟社會發展各項指標均有好轉,但扶貧地區難以持續健康發展情況并未改觀,甚至出現部分地區返貧的惡化趨勢。這一現象使人不得不質疑:現有扶貧方式是否驅動了貧困地區的快速增長?又是否陷入了“政策陷阱”之中?存在哪些問題和不足可供其他地區借鑒?客觀地評價扶貧方式的實施效果,不僅對于扶貧方式的實施和完善具有重要意義,而且能夠提供對其他區域發展戰略的借鑒效果。

直接幫扶作為輸血式扶貧,通過政府政策傾斜、資金和扶貧人員的引入,在充分利用原有資源稟賦和地理區位的條件下,發展原有產業,以較快的速度達到“兩不愁、三保障”現行扶貧標準。基礎設施建設作為造血式扶貧,從生產類基礎設施陸地交通、飲用水、電力、通訊、生產設施和生活類基礎設施教育、科學技術、醫療保障兩個維度完善貧困地區原有稟賦,著力改善深度貧困地區發展條件,提高當地發展潛能。

大量文獻從多個方面評價了直接幫扶與基礎設施建設的扶貧效果。一方面,唐詠平(2003)指出扶貧工作重點應該是直接扶助貧困戶;饒曦(2019)基于2013~2017年A省數據分析指出了當前撥款對象不精準、扶貧資金分配過于分散等問題;徐克勤(2019)指出完善農村金融制度是精準扶貧的重要推動力;但是,龐柏林(2019)也指出,普遍注重對貧困個體集中輸血,忽視對貧困個體造血功能可能會導致返貧問題的出現,降低脫貧效果。另一方面,林毅夫(2000)認為農村基礎設施建設高度勞動密集,以使用農村廉價勞動力為主,能夠創造出許多就業和收入機會,形成良性循環,有利于縮小城鄉差距;Katic(2014)通過農民訪談以確定農村基礎設施建設前后農業生產的成本和效益,考量基礎設施建設對農業生產的經濟回報;Aleixo等(2018)評估了農村合作組織供水系統建設前后的水資源獲取條件和相關不平等,證明與基礎設施有關改善供水措施的局限性和挑戰是影響經濟的重要原因;楊熙漢(2019)提出PPP模式可以運用于農村基礎設施建設并給出農村基礎設施建設的PPP模式運作思路。

對于直接幫扶與基礎建設對扶貧效果的研究,主要是兩種方式對貧困戶脫貧造成的影響,但是對其作用程度及二者的對比分析研究較少。其次,關于基礎設施建設對扶貧效果的作用分析忽略了對扶貧效果的指標考量。以及,關于直接幫扶扶貧效果的研究,多是定性的分析,主要是二者之間的相關關系和如何更加精準扶貧。

基于此,本文將基于貧困地區居民收入、居民生活滿意度、扶貧產業發展潛能和三大產業產值四個指標進行比較,分析直接幫扶與基建幫扶對脫貧效果的作用機制,通過主成分分析法(PCA)和X地、Z地的2014~2019年面板數據,對直接幫扶和農村基礎設施建設對扶貧效果進行比較分析,本文的特點在于:一是以某貧困縣為研究樣本,從微觀層面梳理兩種扶貧方式的效果;二是運用主成分分析方法對結論進行了穩健性檢驗,使評價結果更加符合共同趨勢假設,評估方法更為科學;三是識別扶貧措施對經濟增長的作用機制,并且在機制識別的基礎上提出其后續執行過程中的有效經驗。

二、直接幫扶與基建幫扶的政策效果:一個理論框架

從政策實施的效果看,直接幫扶與基礎設施建設幫扶都帶來了增長驅動效應,但是兩者存在差別,圖1顯示兩種扶貧方式效果的具體作用機理。

直接幫扶作為“輸血式”扶貧,主要以直接救助等形式進行幫扶,通過撥發各種扶貧款項,直接提高貧困戶的收入水平,解決貧困居民的生活問題,減少貧困人口數量。這種以輸血式為主的模式,確實促進了貧困地區人們生活條件的改善和經濟效益的提高,提高了農村貧困人口的收入水平和生活質量。

但從現實看,這種改善和提高只能在短期內取得較大的效益,從長遠角度來看,如果長期只輸血不造血,貧困地區的經濟發展會形成依賴性經濟,而自主創造發展的能力會很難產生。造成這種現象的原因主要表現為:第一,傳統的輸血式扶貧理念,過于強調外在因素的主導力量,忽視了農民的能動性和主體性;第二,扶貧資金和項目的分配和使用往往由地方政府和鄉村精英把控,貧困農民很難參與扶貧資源的決策、管理和使用;第三,貧困戶自身的“等”“靠”“要”的惰性,希望“不勞而獲”的要更多的政府資金,想靠低保得過且過;第四,缺乏科學合理的決策、監督與評估機制,助長基層政府非制度化行為,導致扶貧政策不持續、扶貧機制不完善、扶貧效果不穩定。

而基礎設施建設作為“造血式”扶貧的一種方式,可以從陸地交通、飲用水、電力、通訊、生產設施和教育、科學技術、醫療保障兩個維度完善貧困地區原有稟賦,為社會生產和居民生活提供公共服務的物質工程,是用于保證國家或地區社會經濟活動正常進行的公共服務系統,改善貧困地區發展條件,提高當地經濟發展潛能,構成貧困地區經濟增長的驅動力。

從基礎設施建設的政策實施看,它對貧困地區的幫扶作用主要體現:一是基礎設施建設有利于吸納貧困地區勞動力,擴大就業。例如1929年羅斯福為應對經濟大蕭條大力興建公共工程,增加就業、刺激消費和生產,為日后美國的經濟恢復和迅速發展提供了物質基礎。二是基礎設施建設可以增加農產品產量,增加農民收入。基礎設施中農田水利設施的建設,農業基地、農業氣候站的建立,都可以為生產出高質量的農產品提供有效動力。三是不僅是對于經濟的促進,基礎設施建設對于貧困地區生態環境的保護也起到積極作用。邊疆沙漠化地區的退耕還林、退耕還草,建立自然保護區等具有長期效益工程的建立,為貧困地區的可持續發展提供有效幫助。四是基礎設施建設可以改善地區人民的居住環境,提高人民生活質量。貧困地區社區型基礎設施建立,學校、公園、醫院等保健工程的建設,不僅可以滿足人民日益增長的物質需要,也可以從精神方面給予貧困地區人民更大程度的享受。因此,貧困地區基礎設施建設對于推動地區現代化,實現貧困地區經濟發展具有很強的推動作用。

因此,在2020年鞏固脫貧成果的壓力下,保證高質量高效扶貧可行途徑之一是衡量合理的扶貧方式。直接幫扶與基礎設施建設幫扶的扶貧效果比較,以著力激發貧困人口內生動力,著力夯實貧困人口穩定脫貧基礎,著力加強扶貧領域作風建設,切實提高貧困人口獲得感為目標,達到既定扶貧效果。

三、模型與估計方法

扶貧可以看做是在貧困地區進行的一項政策實驗,對于這種政策的評價效果,通常使用PSM-DID方法進行分析。但是,由于扶貧在我國是一項廣泛實施的政策,無法找到符合條件的未實施扶貧政策地區,再結合上述一點四面的原理機制,考慮采用主成分分析法進行分析,即構建如下模型:

Aspectit=cit+bi+αitDit+βitXit+εit(1)

其中Aspect可以取Income(農村居民收入)、Degree(農村居民生活滿意度)、GDP(三大產業產值)、POT(扶貧產業發展潛能),即分別從農村居民收入、農村居民生活滿意度、三大產業產值考察、扶貧產業發展潛能四個方面進行考察。c為截距項,D為虛擬變量(在政策實施之前取值為0,在政策實施之后取值為1),X表示一系列協變量,ε表示擾動項,i代表不同個體(取值為1,2……),t表示不同年份。

在走訪調研之后,將農村居民收入、農村居民滿意度、優質產品發展程度、技術發展水平、人力資本積累等目錄下政策實施前后的數據合并為相應維度及具體數值,結合方差分析計算出對應維度在綜合得分中的權重,并據此計算出綜合得分。在得到綜合得分數值后,再構建如下模型:

scorei=ci+αiDi+βiXi+εi(2)

其中score表示綜合得分,其他變量意義同上。在score與X進行標準化處理以后,通過回歸結果比較的大小關系,即可比較政策對于綜合得分的促進效果。

而為了避免地區的個體異質性導致估計結果出現偏差,因而考慮面板數據估計方法:

scoreit=cit+bi+αitDit+βitXit+εit(3)

其中代表個體不隨時間變化的個體異質性,其他變量意義同上。同樣在得到的估計大小后,即可比較政策實施效果。

四、評價結果與效應檢驗

(一)數據與變量

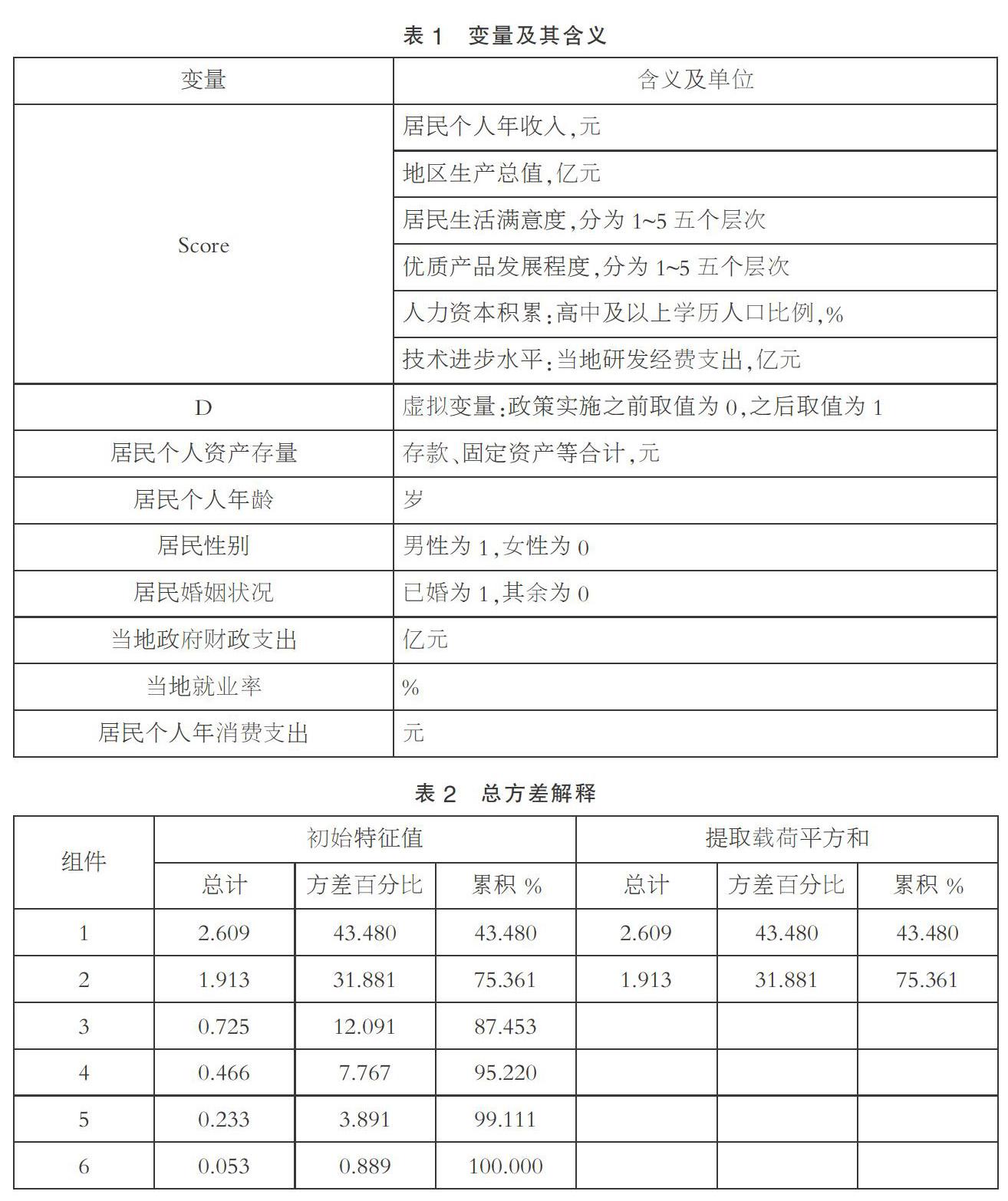

本文經過走訪調研,確定以X地和Z地,分別采取基礎設施和以直接幫扶形式進行扶貧且其他要素相似的地區作為樣本源。了解到由于2014年之前兩地統計機構的數據統計不完善,重要指標缺失,不滿足數據的可得性,以及兩地都在2017年進行了各自扶貧方式下具體項目的顯著改善,可以更好地突出兩地的政策結果,綜合數據可得性、指標可計算等原則,本文通過隨機抽樣等方法收集兩地2014~2019年的面板數據共計600個樣本來評估不同扶貧方式的效應。具體變量與指標見表1。

(二)主成分分析

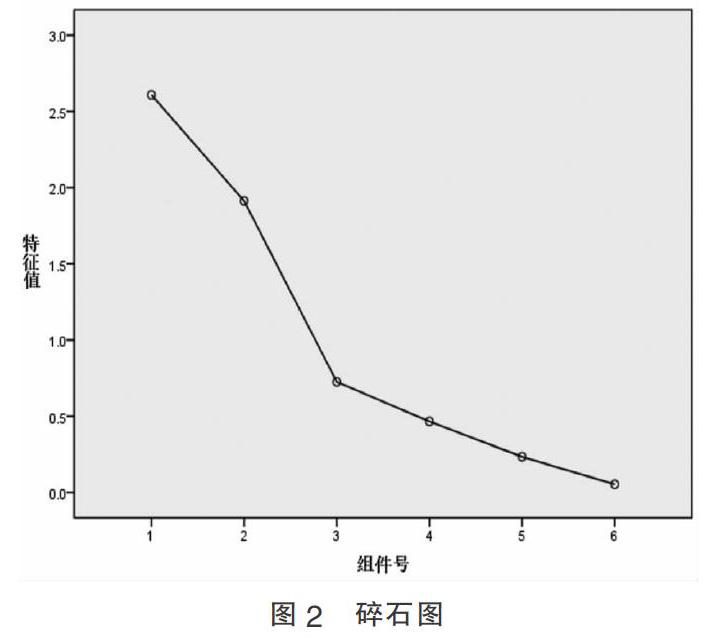

對人均純收入、地區生產總值、居民生活滿意度、優質產品發展程度、人力資本積累和技術進步水平六個方面進行主成分分析,以得出政策實行的綜合評價指數。主成分分析對應方差解釋矩陣以及碎石圖結果見表3和圖2。

根據方差解釋矩陣以及碎石圖結果可以看出,特征值大于1的成分有兩個,總解釋程度高達75.361%;碎石圖在組件2和組價3之間的線段陡峭。綜合考慮,上述兩個方面可以提取成兩個維度。

上述兩個維度對應的成分得分系數矩陣如表4所示,上述兩個維度的表達式為:

Factor1=0.299×人均純收入+0.251×地區生產總值+0.254×居民生活滿意度+0.314×優質產品發展程度-0.010×人力資本積累+0.260×技術進步水平

Factor2=0.188×人均純收入-0.364×地區生產總值+0.262×居民生活滿意度+0.196×優質產品發展程度+0.358×人力資本積累-0.345×技術進步水平

根據表3可以看出,總的衡量指數score的表達式為:

Score=43.480/75.361×Factor1+31.881/75.361×Factor2

(三)數據分析結果

在score與X進行標準化處理以后,用(2)式進行OLS回歸。為了檢驗結果的穩健性,選擇逐步加入回歸變量;為了避免地區的個體異質性導致估計結果出現偏差,考慮面板數據估計方法。部分結果展示如表4。

本文選取了兩地區OLS回歸結果和deal變量估計結果進行展示。綜合根據OLS、固定效應以及隨機效應的估計結果可以發現,在直接幫扶地區,實行政策對于評價指數的促進程度顯著程度有所差異,其中OLS估計結果在1%顯著性水平上顯著,固定效應估計結果在10%顯著性水平上顯著,隨機效應估計結果不顯著,且影響程度約在6~100之間;在基礎設施建設地區,實行政策對于評價指數的促進程度均在1%顯著性水平上顯著,影響程度約在50~130之間。

對比直接地區和基礎設施建設地區政策估計效果可以看出,基礎設施建設地區的政策對于綜合指數的促進作用更為顯著,而且促進幅度更大,而直接地區的政策促作用相對而言不明顯,且作用幅度較小,隨著政策的逐步實行,基礎設施建設地區政策的促進程度起主導作用,且政策的時滯性不明顯,基礎設施建設政策通過更為基礎的層面提升了綜合指數的長期發展。

五、結論與政策啟示

國家扶貧政策自實施以來,貧困地區的經濟社會發展取得了一定的成果,但同時也存在不足,準確評估不同的扶貧政策對貧困地區經濟發展的增長作用是社會各界關注的重點問題。本文利用兩個不同政策比較2014~2019年的面板數據,采用主成分分析法對直接幫扶與基礎設施建設兩種政策是否推動貧困地區經濟快速增長這一問題進行檢驗。結果發現,直接幫扶政策可實現貧困地區的短期經濟效益,難以產生持續發展動力,發展后勁不足,極易出現“返貧”,進一步的研究結果顯示,基礎設施建設作為社會經濟活動正常進行的公共服務系統,對于推動貧困地區現代化,實現貧困地區經濟發展具有很強的推動作用。

根據本文的實證分析,在打贏脫貧攻堅戰的決勝之年,應當以基礎設施建設扶貧為抓手,突破政策陷阱,從“輸血式”向“造血式”轉變,充分發揮“政策紅利”,促進貧困地區經濟發展和區域協調。

(一)加大對貧困地區基礎設施建設的投入

利用扶貧的宏觀政策利好環境和微觀政策協調制度,通過搭建基礎設施,充分發揮政策驅動效應。經濟發展不同程度地區的基礎設施建設不管是在質,還是在量上面都差距明顯,貧困地區要落后很多。為了加快貧困地區經濟的發展,應加大對貧困地區的撥款補貼額度,使貧困地區依據基礎設施建設積累資源資本,改善經濟發展的物質條件,調整產業結構,帶動就業,促進貧困地區經濟發展。

(二)科學規劃、合理布局,加快貧困地區基礎設施建設的步伐

基礎設施建設必須從大局出發,根據貧困地區人口生產生活情況和本區域經濟發展規律,爭取基礎設施建設做到空間布局合理、規模合理、功能齊全、技術進步、經濟效益最大化。特別是加強對鄉村兩級工作指導監督,確保各項工程設施建設落實到實處。通過合理布局、科學規劃,不僅提高基礎設施水平,滿足經濟發展的基本需要,而且還能夠避免基礎設施資源的浪費,節省造價。

(三)尊重民意,做到因地制宜,不斷激發貧困地區人民參與積極性

在進行基礎設施建設時,廣大貧困人民是受益者,也是基礎設施建設主力軍,應當積極發揮貧困人民積極性。因此,一方面,需要廣泛聽取人民群眾的意見,牢牢圍繞著人民群眾的需求來做好謀劃工作。另一方面,需要將國家政策和當地居民投入進行結合,不能由政府或者企業來包辦一切,而是應當將財政資金落實到重點項目之上,使扶貧政策能夠真正推動貧困地區經濟快速增長。

(四)后期加強對基礎設施的經營管理

要根據“誰出資、誰擁有、誰受益、誰負責”的原則,明晰產權,明確責任,加大建設力度,充分調動各方面投資經營和管理貧困地區基礎設施的積極性,并建立起有利于管理和保護當地基礎設施的機制。明確規劃目標和措施有助于當地工作開展,同時也可以使各方職責得到履行,有助于進一步推動基礎設施建設上一個新臺階,為貧困地區的經濟發展注入源源不斷的活力。

參考文獻:

[1]Arellano,M and Bover,O.“Another Look at the Instrumental Variable Estima-tion of Error-components Models.”Journal of Economics,1995,68(01):29-51.

[2]Gramlich,E.“Infrastructure Investment:A Review Essay.”Journal of Economic Literature,1994(32):1176-1196.

[3]唐詠平,方燦平.積極探索新的扶貧方式[J].老區建設,2003(06):38-39.

[4]饒曦,羅蕓.精準扶貧政策下財政轉移支付資金效率性問題及對策探究[J].財政監督,2019(03):61-65.

[5]徐克勤.我國農村扶貧金融制度:沿革、經驗與趨向[J].上海保險,2019(02):59-64.

[6]龐柏林.我國扶貧開發中返貧問題研究[J].商業經濟,2019(01):110-111.

[7]林毅夫.“三農”問題與我國農村的未來發展[J].農業經濟問題,2003(01):19-24+79.

[8]PamelaKatic,JonathanLautze,Regassa E. Namara. Impacts of small built infrastructure in inland valleys in Burkina Faso and Mali: Rationale for a systems approach that thinks beyond rice?[J].Physics and Chemistry of the Earth,2014(02):76-78.

[9]劉昕.新型城鎮化背景下農村基礎設施投資對農村經濟的影響分析[J].環渤海經濟瞭望,2018(10):79.

[10]Bernardo Aleixo,Joo Luiz Pena,Léo Heller,Sonaly Rezende. Infrastructure is a necessary but insufficient condition to eliminate inequalities in access to water:Research of a rural community intervention in Northeast Brazil[J].Science of the Total Environment,2018.

[11]楊熙漢,陶思露.農村基礎設施建設中PPP模式的應用研究[J].農村經濟與科技,2019,30(01):133+148.

[12]巫婷.貧困縣“造血式”與“輸血式”精準扶貧研究[D].南昌:南昌大學,2017.

[13]陳睿雅.徐留平:從輸血式轉向造血式扶貧[J].中國企業家,2019(03):50-52.

[14]曾慶學.創新農村扶貧開發模式[J].農業經濟,2012(01):23-25.

[15]譚賢楚.“輸血”與“造血”的協同——中國農村扶貧模式的演進趨勢[J].甘肅社會科學,2011(03):226-228.

[16]劉瑞明,趙仁杰.西部大開發:增長驅動還是政策陷阱——基于PSM-DID方法的研究[J].中國工業經濟,2015(06):32-43.

[17]龔賢,肖怡然.精準扶貧背景下民族地區農民收入增長狀況評價——基于主成分分析方法[J].云南民族大學學報(哲學社會科學版),2017,34(05):90-96.

[18]王舒可,胡翠紅,楊茂青.基于主成分分析的公共圖書館文化扶貧影響因素的分析[J].圖書館學研究,2019(13):64-70+63.

[19]劉倫武.農業基礎設施發展與農村經濟增長的動態關系[J].財經科學,2006(10):91-98.

[20]劉生龍,胡鞍鋼.基礎設施的外部性在中國的檢驗:1988—2007[J].經濟研究,2010,45(03):4-15.

[21]鄭世艷,吳國清.消除能力貧困——農村反貧困的新思路[J].農村經濟與科技,2008(06):24-26+62.

[22]都陽,蔡昉.中國農村貧困性質的變化與扶貧戰略調整[J].中國農村觀察,2005(05):2-9+22-80.

*基金項目:授人以魚還是授人以漁——直接幫扶與農村基礎設施建設對扶貧效果的比較分析(項目編號:201910357233)。

(作者單位:安徽大學經濟學院)