生活質量現代化:世界歷史經驗及其中國啟示

何傳啟 劉雷

摘要:中共十九大報告提出“永遠把人民對美好生活的向往作為奮斗目標”。生活質量是衡量美好生活的重要維度,提高生活質量是實現美好生活的重要途徑。未來30年,全面提高生活質量將是中國社會的重要發展主題。本文旨在通過厘清生活質量現代化的概念內涵,梳理世界生活質量現代化的發展規律,總結世界生活質量現代化的歷史經驗,為中國建設高質量生活的宏觀政策制定提供參考。

關鍵詞:生活質量;生活質量現代化;世界歷史經驗

中圖分類號:F124 ? ? 文獻標識碼:A ? ? 文章編號:1003-1502(2020)06-0024-08

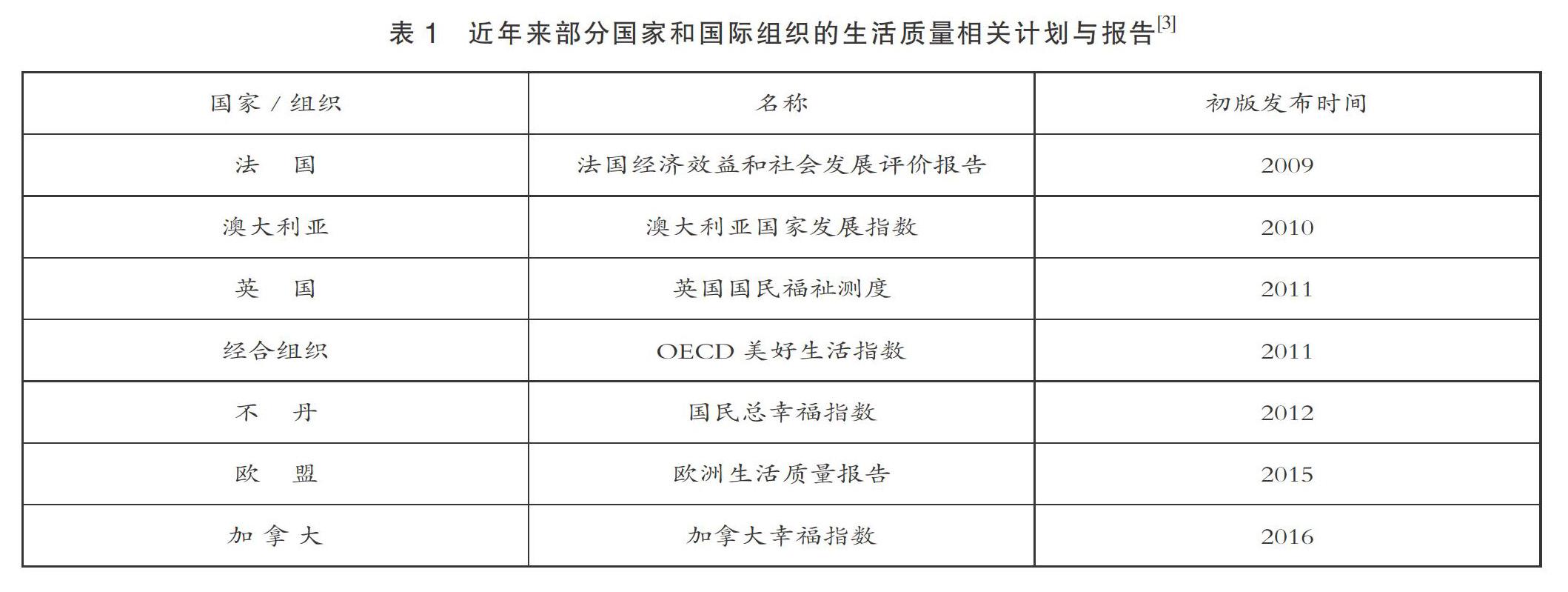

幸福是人類社會發展所追求的價值性目標[1]。對幸福生活的追求,是人類文明進步的重要動力。對于幸福生活的探討,最早可追溯到公元前15世紀[2]。關于生活質量問題的關注和研究大致興起于20世紀。學術層面:1958年,美國經濟學家加爾布雷斯的《豐裕社會》闡述了生活質量的重要意義;20世紀60年代開始,美國學者對生活質量做了大量的研究;70年代以來,生活質量研究擴散到了全球;80年代,中國學者開始開展生活質量研究;90年代,國際生活質量學會成立。實踐層面:20世紀60年代,美國啟動“偉大社會”改革運動,把生活質量納入國家目標;90年代,聯合國開發計劃署開始每年發布《人類發展報告》;21世紀初,英國、加拿大、澳大利亞等國家先后啟動了生活質量相關計劃; 2011年,經濟合作與發展組織(OECD)提出了美好生活質量指數;2015年,歐盟發表了《歐洲的生活質量報告》;2017年,中共十九大報告明確提出“中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾”,“永遠把人民對美好生活的向往作為奮斗目標”(如表1所示)。

未來30年,全面提高生活質量將是中國社會的重要發展主題。本項研究旨在厘清生活質量現代化的概念內涵,著重從定量和需求的角度探討世界生活質量現代化的歷史與經驗,分析中國生活質量現代化的歷史和現實,為中國建設高質量生活的宏觀政策制定提供參考。

一、生活質量現代化的內涵

生活質量是一個高度綜合的、動態的概念,涉及經濟學、社會學、哲學、醫學、心理學、管理學、生態學、發展研究等多門學科。關于生活質量的文獻非常豐富,既有地緣的多元性,也有話語的多元性,還具有時代差異性。這也充分反映出不同時空背景下人們的價值取向,以及對這些追求的深入思考。所以,迄今為止沒有關于生活質量的統一定義。本文將從生活質量、現代化和生活質量現代化三個部分來解析。

(一)生活質量的概念

生活是人類生存、繁衍和發展的全部活動,不僅包括生活的活動和行為,而且涉及生活的環境和條件。依據不同標準,大致可分為物質生活和精神生活,或私人生活和公共生活等。關于質量,國際標準化組織認為質量是產品或服務預期的功能和性能,以及顧客對其價值和利益的感知。而生活質量作為一個高度綜合的概念,大致有三層含義:一是一種生活狀態,可用質量指標和好壞程度(包括健康、幸福和滿意)衡量;它以生活水平為基礎,反映個人和社會生活的健康、舒適、幸福和滿意的程度。二是一種生活評價,包括對物質生活和非物質生活的滿意度和幸福度的評價,反映人們對生活各個方面的綜合滿意度;三是一種生活追求,是對更好、更美、更安全、更健康、更滿意和更幸福的生活的不懈追求[4]。需要特別說明的是,生活質量(Quality of Life)和生活水平(Standard of Living)是兩個不同概念,兩者既有交叉又各有側重。前者主要反映了生活的滿意度和幸福度,其內涵和外延在不斷演化,它與人類福祉(well-being)、美好生活(better life)、幸福生活(happiness)等概念緊密相關;而后者則主要反映財富、物質商品和生活必需品的享有量。

(二)現代化的內涵

大致起步于18世紀的現代化,其內涵和特征至今發生了巨大變化。目前,世界上絕大多數國家都自覺或不自覺地推進現代化建設,都直接或間接地把實現現代化作為奮斗目標。始于20世紀50年代的世界現代化研究大致可分為50—60年代的經典現代化研究、70—80年代的后現代研究、90年代以來的新現代化研究三個發展階段。新現代化研究認為,現代化既是一個世界現象和一種文明進步,也是一個發展目標。

形象地說,18 世紀工業革命以來,作為世界現象的現代化猶如一場人類發展的國際馬拉松比賽,起步早發展好的國家成為發達國家,沒有達到世界先進水平的發展中國家還在繼續追趕。發達國家與發展中國家,位置轉換有一定規律性。20世紀的后半葉里,從發達國家行列掉下來的比例約為10%,如西班牙、阿根廷等;發展中國家趕上去的比例約為5%,如新加坡、韓國等。

學術層面,作為文明進步的現代化,其本質是傳統文明走向現代文明的過程。它表現在人的全面發展和自然環境的合理保護;發生在經濟、政治、文化、社會、生態文明和人的發展等領域;同時,文化多樣性長期存在并發揮作用。從18—21 世紀末,世界現代化進程可以分為兩大階段:第一次現代化是從農業經濟向工業經濟、從農業社會向工業社會的轉變,主要特點包括工業化、城市化、民主化、理性化、社會福利、重視經濟增長等;第二次現代化是從工業經濟向知識經濟、從工業社會向知識社會的轉變,主要特點包括知識化、信息化、智能化、綠色化、創新驅動、提高生活質量等。沒有完成第一次現代化的國家,可以推進兩次現代化的協調發展,集聚兩次現代化的精華,減少現代化過程的失誤,跨越式趕超實現第二次現代化的相關目標。這種模式被稱為“綜合現代化”,即從半工業經濟向知識經濟、從半工業社會向知識社會的轉變。

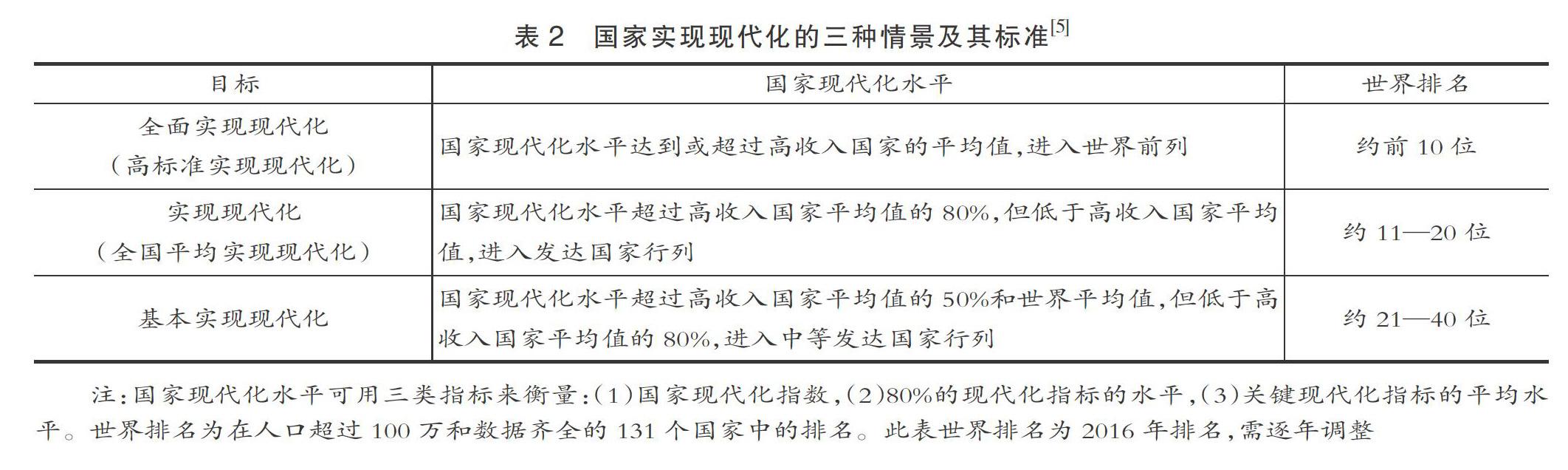

政策層面,作為發展目標的現代化依然有生命力。已經實現現代化的國家的目標是保持現代化水平;尚未實現現代化的國家則為早日實現現代化。國家現代化目標的實現,大致可以分為如下三種情形(如表2所示)。

(三)生活質量現代化

從上述內容看,生活質量現代化是20世紀以來人類生活質量發展的世界前沿,以及追趕、達到和保持世界前沿水平的行為和過程。它包括現代生活質量的形成、發展和國際互動,生活質量要素的創新、選擇、傳播和退出,以及追趕、達到和保持生活質量世界先進水平的行為和過程。達到和保持世界先進水平的國家是生活質量發達國家,其他國家是生活質量發展中國家,兩類國家之間可以轉換。18世紀以來,世界生活質量現代化的前沿過程大致可以分為兩個階段:一是生活水平現代化,是從農業時代的生活水平向工業時代的生活水平的轉變,同時有部分人關心生活質量,亦可稱為“工業時代的生活質量現代化”;二是生活質量現代化,是從工業時代的生活水平向知識時代的生活質量的轉變,或者從“工業時代的生活質量”向知識時代的生活質量的轉變,可以稱為“知識時代的生活質量現代化”。

二、世界生活質量現代化的歷史與特點

世界生活質量現代化的分析有不同的視角和維度。依據社會生產力水平和結構進行分類,人類生活質量主要有四種基本類型:原始的生活質量、農業時代的生活質量(少數人關心)、工業時代的生活質量(部分人關心)和知識時代的生活質量(如表3所示)。它們既是生活質量變遷的不同歷史階段的形態,又同時存在于現今世界。本文則主要從私人生活、公共生活、生活環境、生活滿意度四個方面對18世紀工業革命以來的世界生活質量現代化作簡要分析。

(一)世界生活質量現代化的演進歷程

首先,18世紀以來世界生活質量現代化的前沿過程包括兩大階段:生活水平現代化和生活質量現代化。這兩大階段的劃分和內容是相對的,有些內容在兩個時期中都出現,但重點有所不同。第一階段是18—20 世紀中葉,生活質量現代化以提高生活水平為主導,部分人關心生活質量,我們稱之為生活水平現代化(直到20世紀中后期才萌發生活質量的概念)。生活水平現代化的主要內容包括:人均食物供應量的提高;現代健康觀念的形成,醫療體系、公共衛生體系和醫療保障制度的建立和完善;以數量型、生存型的消費模式為主導;政府以生活水平型社會政策引導社會發展;普及義務教育、中等教育;精英型、實體型文化生活為主導;生態環境惡化等。第二階段是20世紀70年代以來生活質量現代化以提高生活質量和生活滿意度為主導,我們稱之為生活質量現代化。其主要內容包括:膳食結構改善,營養水平大幅提升;健康觀念從“以疾病為中心”向“以健康為中心”、從“治療為主”向“防治結合”轉變,國民健康體系的發展和完善;以質量型、享受和發展型的消費模式為主導;政府以生活質量型社會政策引導社會發展;普及高等教育;大眾型、網絡型文化生活為主導;生態環境改善,可持續發展理念成為全球共識等。

其次,提高生活滿意度是生活質量現代化的重要內容和未來發展方向。對同一事物的認知和感受,可能因人因時而異。客觀生活質量和主觀生活滿意度,既有共性和規律,又有時代、國別、地區和指標差異。自20世紀70年代 “幸福—收入悖論”提出以來,各個國家、國際組織以及學者們都對主觀生活質量進行了廣泛而深入的研究。盡管研究結論、觀點不盡一致,但總體而言有一個普遍共識:生活滿意度植根于人們的主觀體驗,能夠衡量社會和經濟的變遷對人們生活的主觀影響,可以據此評估社會的發展進步和社會政策的效果[6] [7]。主觀生活質量和客觀生活質量的測度共同構成了生活質量的全面評價。近年來,以OECD和歐盟為代表,廣泛開展生活滿意度的調查與研究,旨在基于構建豐富的物質生活的同時,從生活質量的主觀方面進一步提高人們的生活質量。需要指出的是,生活滿意度在不斷變化,而且國別差異較大。OECD調查數據表明:2013—2017年期間,OECD國家生活滿意度總體上升,但國別差異較大;其中,2017年,美國生活質量滿意度指數為6.9,德國為7,英國為6.7,法國為6.4,加拿大為7.3,墨西哥和巴西為6.6;法國的客觀生活質量優于墨西哥和巴西,但是在生活滿意度方面表現迥異。

最后,世界生活質量現代化的空間分布。20世紀中葉以來,發達國家先后完成第一次現代化,建成發達工業社會,先后啟動第二次現代化,開始向知識社會邁進,先后把生活質量納入國家發展目標。發達國家正在向生活質量進軍,但不同國家發展的進程是不同步的。在宏觀結構層面,2016年世界生活質量現代化的前沿已經進入第二次生活質量現代化,世界整體的生活質量現代化仍處于第一次生活水平現代化階段,世界生活質量現代化處于兩次生活質量現代化并存的階段。歐洲水平比較高,其次是美洲和亞洲,非洲水平比較低。在國家層面,2016年國家生活質量現代化的水平具有差異性,不同國家水平不同。根據國家的生活質量指數分組,在人口超過百萬的131個國家中,挪威等25個國家是生活質量發達國家,希臘等27個國家是生活質量中等發達國家,中國等28個國家是生活質量初等發達國家,尼日利亞等51個國家是生活質量欠發達國家。生活質量中等發達、初等發達和欠發達國家都屬于生活質量發展中國家。在2000—2016年期間,生活質量發達國家降級為發展中國家的概率約為5%,發展中國家升級為發達國家的概率約為1%。

(二)世界生活質量現代化的主要特點

首先,生活質量現代化具有階段性。在過去的300年,生活質量現代化包括從傳統生活向現代生活質量,從工業時代的生活質量向知識時代的生活質量的轉變,其中第二個轉變尚未完成。目前發達國家正在經歷第二次轉變,多數發展中國家處于第一次轉變,但受到第二次轉變的影響。需要特別說明的是,生活質量各個方面的升級轉變,并不代表原有狀態的消失,生活質量具有很強的時代性、群體差異性和層次性。

其次,生活質量現代化是一個復雜的過程。生活質量本身是一個多元的、不斷變化的概念。隨著社會的發展,它的內涵和外延在不斷地變化;同時生活質量既包括客觀方面,也包括主觀方面,特別是個體的認知和感受具有多樣性、差異性,我們說生活質量是每個人的生命體驗;此外,生活質量現代化是一個多因素的綜合作用過程,生活質量具有時代、文化、制度等多方面的差異。

最后,生活質量現代化需要發揮政府的主導作用。更加重視生活質量是一個國家和社會發展到一定階段的必然現象,是新成長階段的基本特征之一[6] [7]。

三、中國生活質量現代化的歷史與現實

中國生活質量現代化是一種后發追趕型的現代化。20世紀50年代特別是改革開放以來,中國的經濟和社會發展取得巨大成就,但就生活質量而言,我們的發展水平大致處于世界中游,距離發達國家仍有較大差距。中國生活質量現代化既要尊重規律和國情,又要面對新趨勢和新挑戰。

首先,中國生活質量現代化的歷史。根據《中國現代化報告》的定量分析,從生產和生活的角度看中國的社會發展大致可以分為三個階段:第一階段(1950年—1990年),我們以工業化為主,大致處于農業社會,目標是達到溫飽水平;第二階段(1990年—2020年),我們全面建成小康社會,基本完成第一次現代化,大致屬于工業社會,以提高生活水平為主。第三個階段(2020年—2050年),我們建設社會主義現代化強國,將向知識社會邁進,將開啟第二次現代化,將以提高生活質量為目標。中國發展的邏輯是從溫飽到小康,再到生活質量,與世界發展趨勢基本一致。當前是“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期,我國既要全面建成小康社會、基本完成第一次現代化、實現第一個百年奮斗目標,又要乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、將以提高生活質量為目標向知識社會邁進、將開啟第二次現代化向第二個百年奮斗目標進軍。

其次,中國生活質量現代化的現實水平。2016年在全球人口超過百萬的131個國家中,中國排名第54位,中國生活質量達到初等發達水平,處于發展中國家的中間位置。在私人生活、公共生活和生活環境等幾個方面仍存在發展短板,具體到指標,包括人均居民家庭消費支出、平均受教育年限、護士比例、PM2.5濃度等仍處于欠發達國家水平(如表4所示)。這主要歸因于過去的七十多年,我們重點以工業經濟和工業社會為發展導向,聚焦經濟增長,關注生活水平的提高;主要通過生產型社會政策來引導社會發展,努力實現第一次現代化。

最后,2017年中國提出現代化建設的“兩步走”戰略安排和建設美好生活的奮斗目標。如前所述,按照國家實現現代化的三種情景及其標準,我們將在2035年前后,基本實現生活質量現代化,生活質量水平將進入世界前40位,步入中等發達國家行列;在2050年前后,全國平均實現生活質量現代化,生活質量水平進入世界前20位,步入發達國家行列。

四、中國建設美好生活的政策建議

基于當前的基本國情,借鑒發達國家的發展經驗,我們認為,未來30年,中國的社會發展需要實現兩個方面的轉變:一是發展目標的轉變,從生活水平現代化到生活質量現代化,從全面建成小康社會到全面建成生活質量達到世界先進水平的美好生活社會;二是發展模式轉變,從以經濟建設為中心,到以生活質量為發展主題,從以生產型社會政策為主導向生活型社會政策為主導的轉變。在美好生活的建設方面,我們建議以全面提高生活滿意度為導向和核心目標,以個人生活質量和公共生活質量現代化為兩翼,以生活環境質量現代化為支撐,全面推進中國生活質量現代化。

(一) 建議將生活質量現代化納入國家“十四五”規劃

2020年我們將全面建成小康社會,將基本實現第一次現代化,基本完成工業化,發達地區將啟動第二次現代化,較不發達地區將繼續工業化。生活質量是第二次現代化的核心目標,是社會現代化的核心目標,是衡量美好生活的綜合指標。生活質量現代化是第二次現代化的核心內容,是社會現代化的前沿,是提高和實現美好生活必由之路,是現代化強國的社會基礎和戰略支撐。基于當前的基本國情,借鑒發達國家的發展經驗,我們建議將生活質量現代化納入“十四五”規劃,進行重點布局和推進。

(二)建議研制和實施“國家生活質量議程”

“國家生活質量議程”是一個提高全民生活質量和生活滿意度的指導性行動議程,是以生活質量為發展主題和向生活質量全面進軍的一個行動議程。它既是人民美好生活的需要,也是國家戰略的需要。它以生活質量為中心,以生活滿意為導向,建立國家生活質量體系,啟動生活質量重大工程,實現發展目標、發展理念和發展模式的三個根本轉變,全面建成健康長壽、環境優美、生活美好、人民滿意的現代化國家和美好生活社會。通過借鑒全面質量管理的理念,建立國家生活質量體系;根據需要和國情,建立國家生活質量治理體系;通過借鑒發達國家的經驗,建立國家生活質量監測體系;同時啟動一批生活質量重大工程,例如研制“十四五國家生活質量規劃綱要”,研制“生活質量議程2035”,研制中國生活質量監測指標體系,建立《中國生活質量報告》雙年度報告制度等。

(三)建議研制和實施“美好生活行動綱要”

研制和實施“美好生活行動綱要”,讓美好生活從我做起,讓美好社會從家庭做起,全面推進個人和家庭生活質量現代化,奠定生活質量現代化和美好社會的第一基石。美好生活行動綱要是一個提高個人生活質量、普及美好生活方式的引導性行動綱要,是為個人美好生活提供科學服務和行動指南的行動綱要。它將堅持以生活質量為中心,以生活滿意度為導向,全民動員,全員參與,全程規劃,全域覆蓋,為建設一個生活美好、人民滿意的美好社會奠定堅實基礎。旨在用30年時間,讓個人生活質量和個人生活滿意度達到發達國家的水平,基本建成生活美好、人民滿意的美好社會,最終實現“美好生活人人有,幸福生活家家歡”。政策措施包括研制“美好生活行動綱要2035”,研制“美好生活全程規劃”,研制“美好生活行為指南”,繼續推進《健康中國2035規劃綱要》,啟動一批美好生活的重大工程等。

參考文獻:

[1]〔古希臘〕亞里士多德. 尼各馬可倫理學[M]. 廖申白,譯注. 北京:商務印書館,2003.

[2]〔德〕鮑吾剛. 中國人的幸福觀[M]. 嚴蓓雯,韓雪臨,吳德祖,譯. 南京:江蘇人民出版社,2004.

[3]何傳啟,主編. 中國現代化報告2019:生活質量現代化[M]. 北京:北京大學出版社,2019.

[4]何傳啟.向生活質量進軍!這是未來30年全國各地的一個發展主題[J]. 半月談(內部版),2017,(11).

[5]何傳啟.現代化科學領導干部讀本:現代化100問[M]. 北京:人民日報出版社,2019.

[6]OECD. OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being[R]. Pairs: OECD Publishing, 2013.

[7]李培林,等. 當代中國生活質量[M]. 北京:社會科學文獻出版社,2016.