我國農村土地流轉現狀及推進策略淺析

栗建明

摘 要 土地流轉的目的是合理配置農業資源,優化農業產業結構,促進農業增產、農民增收,加速鄉村振興。基于此,闡述了實施農村土地流轉的現實意義以及我國農村土地流轉的現狀,并對我國農村土地流轉中存在的問題和原因進行分析,提出具體的應對策略。

關鍵詞 土地流轉;農村;現狀;問題及策略

中圖分類號:F321.1 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.30.056

1 實施農村土地流轉的現實意義

1.1 有利于提升土地利用率,實現農業現代化

土地流轉能實現土地資源在經營者之間的合理流動,促進農村土地由粗放性使用向集約化經營轉變,有利于推進農業機械化實現規模化生產和發展多種農業經濟,優化和調整農業生產結構,將傳統單一經濟轉變為多元經濟,促進農村及農業發展。

1.2 可有效釋放農村勞動力,增加農民經濟收入

傳統農業對于土地的利用不足,生產經營非常分散,農民依賴土地又被土地所束縛,使得農村勞動力資源無法充分釋放,難以創造更多價值。實施土地流轉,農民將個人土地以合同的形式流轉給企業或經營大戶,農民既可以到流轉方企業就業,也可以外出就業,拓寬農民經濟來源渠道[1]。

1.3 土地流轉有利于推進城鄉統籌發展

通過土地流轉政策可吸引更多的社會資本進入農業經濟領域。隨著土地越來越集中,社會資金不斷累積,農村地區的經營體系會逐步完善,農村公共服務能力也會得到提升,同時還可帶動相關上下游產業發展,實現城鄉一體化。

2 我國農村土地流轉現狀

農村土地資源豐富,蘊含著巨大財富,從歷年相關統計數據來看,我國農村土地流轉量逐步增大,取得較好成績的同時也存在一些問題。

2.1 農村土地流轉趨勢明顯,但整體占比不大

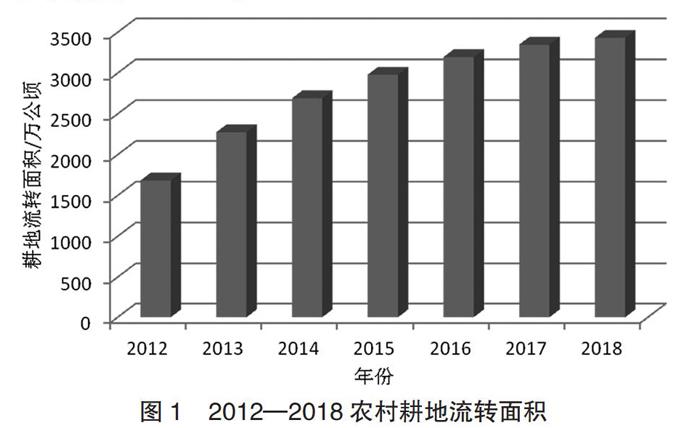

自2003年3月土地流轉政策實施以來,我國農村土地流轉規模逐年增加,以“土流網”和《中國農業發展報告》相關統計數據來看(圖1),與我國耕地面積

13 500萬公頃的基數相比,每年平均耕地流轉量僅占我國耕地總面積的12.46%~25.41%。

2.2 農村土地流轉區域差異性較大

全國不同地區之間,農村土地流轉的比例具有較大差異,比較突出的特征為東高西低。例如,東部地區社會經濟較活躍,農村土地流轉需求高、占比大,浙江寧波和江蘇蘇州2018年農村土地流轉比例分別占全國土地流轉總量的27%和23%,但是中西部地區因地區經濟欠發達,土地綜合利用率較低,2018年中部地區農村土地流轉平均比例為7%~8%;西部地區農村土地流轉量最少,占比4%~5%。

2.3 農村各類型土地流轉利用不均衡

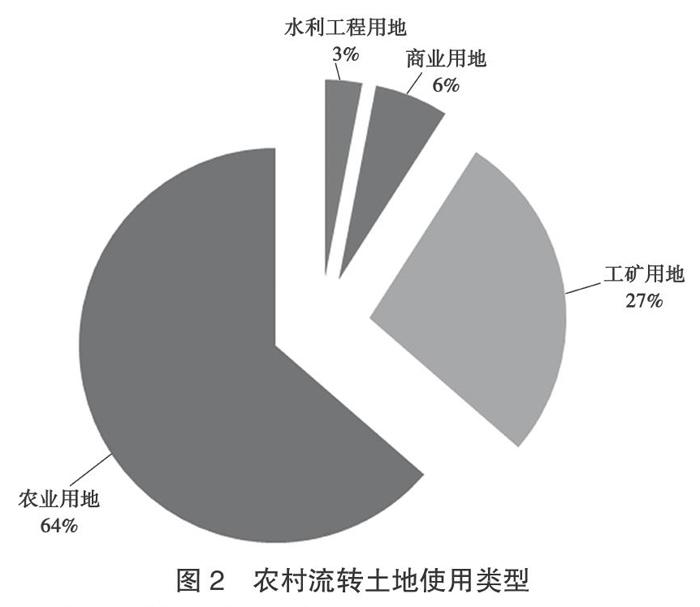

如圖2所示,從當前我國農村土地流轉使用類型來看,多數流轉土地仍用于農業生產,其他農副加工及基礎工商業用地較少,土地流轉交易也以耕地為主,其他林草地等流轉面積較小。土地利用的結構依然不太合理,綜合效益未得到充分發揮。

2.4 農村土地流轉問題的原因分析

2.4.1 土地流轉產權代理人或主體不明確

因未對土地流轉的產權代理人或產權主體進行明確區分,導致利益主體的模糊性容易帶來多種利益沖突。同時我國相關法律法規體制尚不完善,對于流轉過程中產生的各類利益矛盾難以及時、妥善解決,尤其是對處于弱勢地位的農戶和外來流轉個人造成的利益損失較大,大大打擊了農戶和流轉人的積極性,增加其土地流轉顧慮。雖然我國一直在推廣農村土地流轉政策,土地流轉面積也在增加,但仍然存在較大空間,仍有很多地區土地流轉進程較慢,流轉意愿不強[2]。

2.4.2 土地流轉的形式不合理

實施土地流轉的主要目的是降低土地資源閑置率,提升土地產值產量。雖然當前土地流轉已成為了各地促進經濟建設和農村發展的主要措施,但從流轉形式來看,除東部發達地區外,目前大多數農村土地流轉都具有分散性、小規模性,土地集中程度并不高,也使得土地經營的效益較低。因各區域地理位置、區域資源上的差距,使得土地自身的利用價值存在較大差別,東部地區經濟發達,各類配套體系完善,土地創造的價值更大。但中西部經濟基礎相對較弱,配套體系不完整,土地流轉的前期建設成本高,后期效益實現也受區域位置等因素影響。

2.4.3 土地流轉缺乏正確引導

土地流轉政策推行以來,各地政府加大了工作力度,一方面鼓勵農戶流轉土地,將勞動力從土地上解放出來,另一方面鼓勵農業大戶和各類企業進行土地承包,推進規模化生產。但很多地方政府在開展土地流轉工作中,將流轉的重心放在優質農田上,而對于集體和個人所有的非退耕還林的荒坡、林草地等比較忽視,使得這些土地資源長期空置,未得到合理利用。同時,流轉土地在利用形式上基本相同,大多數仍為農業種植和養殖,其他利用較少。

3 推進農村土地流轉的相關策略

3.1 明確土地產權關系,激發土地流轉積極性

就目前我國農村土地產權情況來看,主要包括3個方面:1)農民具有自由流轉土地的權利;2)農民具有按戶承包的權利;3)農民具有土地使用權而其所有權歸國家所有。農民本身屬于土地承包人,如再將土地經營權流轉給第三方,其承包權變為了財產權而非債權。而土地流轉方獲得的也僅是土地經營權,且承包期限也有限制,土地所產生的價值按一定比例進行三方分配,在目前制度體系不太健全的情況下,各方利益分割存在沖突風險[3]。基于此,應積極地將農民的土地承包權上升為永久性歸屬權,同時進一步延長土地流轉經營期限,從而保證農民和流轉方在土地流轉中的利益主體地位,更好地調動其參與土地流轉的積極性。

3.2 進一步優化和創新土地流轉模式

農村土地流轉要在現有基礎上,根據各地區實際情況進行優化和創新,尤其是中西部地區應在原有的換地模式、個人出租或小規模承包模式上,學習東部地區的“反包倒租”模式,農戶以土地入股享有集體股權,將土地統一流轉給企業進行經營,農戶按收益分紅。通過創新農村土地流轉模式,提升土地流轉交易量,讓農村閑置土地更加集中,便于推進土地的規模化利用,便于發展大型農業產業經濟。

3.3 加強農村土地流轉的正面引導,促進土地資源多元化利用

各地方政府應深入學習和研究土地承包和土地流轉的相關政策,明確土地流轉的重要性和根本目的,熟悉土地流轉的基本程序,積極加強農村地區土地流轉的政策宣傳和思想教育,提升廣大農戶對于土地流轉的認知,同時積極與各類社會組織和機構進行聯系,搭建農村土地流轉的對接平臺,并根據自身實際出臺相關優惠政策鼓勵各類企業參與土地流轉,除耕地流轉外,還包括林草地、坡地、濕地等各類能帶來實際效益的土地資源,土地利用除農業種養殖外,還要包括農產品加工園地、物流和交通以及水利工程等基礎配套建設用地,實現不同資源的最大化利用,創造出更大效益。

4 結語

農村土地流轉作為一項惠民政策,對激活農村土地活力、增加農民經濟收入、實現鄉村振興意義重大。各地在推進土地流轉的過程中需要做到因地制宜,要明確土地產權,激發土地流轉積極性;要不斷創新土地流轉模式;還要加強正面引導和支持,促進農村土地的多元化利用。

參考文獻:

[1] 劉志紅.農村土地流轉的現狀、問題及對策簡述[J].農業工程技術,2020(2):8,10.

[2] 吳曉玲.我國農村土地流轉現狀與改革對策研究[J].山西農經,2019(9):28-29.

[3] 李穎.農村土地利用效率的提升研究[J].城市住宅,2019(8):205-206.

(責任編輯:趙中正)