由課例《山居秋暝》談小學古詩詞審美教學策略

摘 要:中華文化源遠流長,古詩詞是古典文學的重要組成部分,是中國古代燦爛文化深深積淀的體現。各地各校都很重視古詩詞教學,但小學階段古詩詞教學現狀中存在“重背誦輕體會”“重剖析輕感悟”“重知識輕文化”等問題,究其原因是教師思想認識不足、教學理念落后、評價方式單一等。筆者以古詩《山居秋暝》的教學為例,在起承轉合中帶領學生讀出詩歌的韻味,感受詩歌的意象,領悟詩歌的意境,創新評價的方式,引領學生用眼、用情、用心,尋覓古詩詞別樣的美。

關鍵詞:小學學段;古詩詞;教學策略

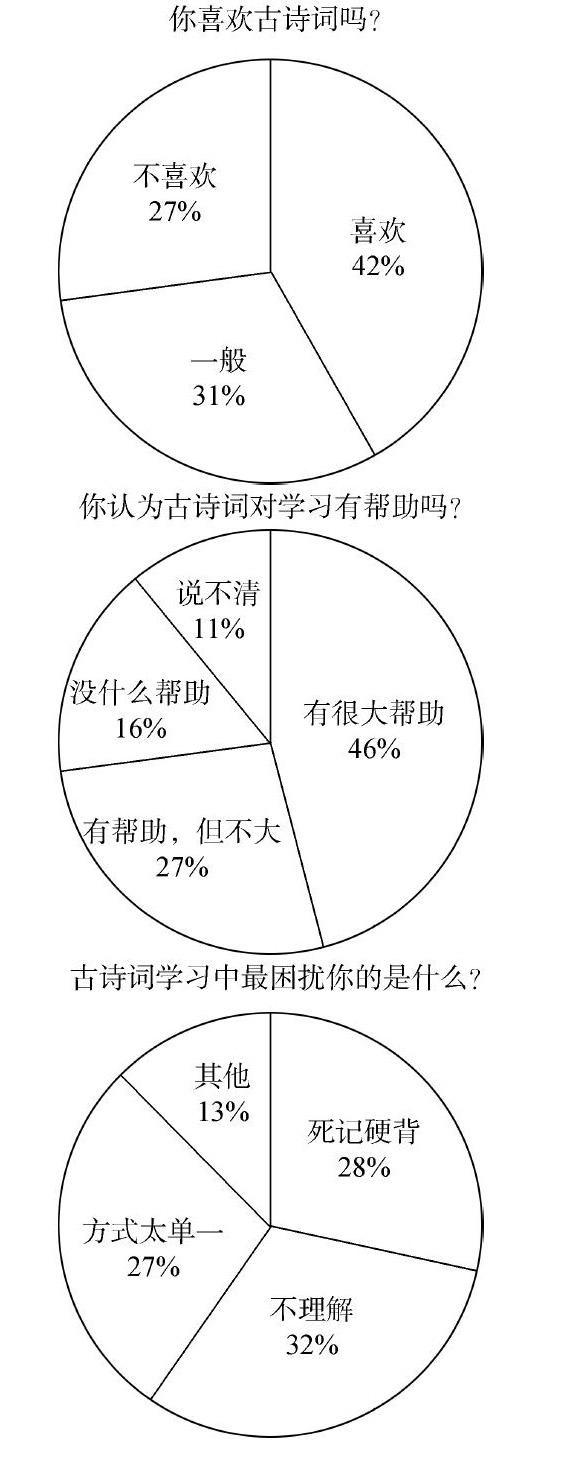

中華文化源遠流長,古詩詞是古典文學的重要組成部分,是中國古代燦爛文化深深積淀的體現。近年來,全國各地掀起了一股股的“國學熱”,尤其是以《中國詩詞大會》為代表的一些電視欄目的開展和宣傳,諸多學校皆重視古詩詞的教學。然而,學生的古詩詞學習情況如何呢?筆者設計了一份調查問卷,涉及學習古詩詞的方法、態度、困惑、困難、建議等多個方面,對160多位不同年級的小學生進行了問卷調查,結果顯示:

160份有效問卷中,相當大比例的孩子不喜歡古詩詞,原因在于古詩詞的學習方式太過單一,死記硬背的學習方式不僅不能給學習帶來很大的助力,反而費時費力效果不理想。這結果不得不讓筆者重新審視目前小學古詩詞教學的現狀——就筆者的教學親歷來看,小學古詩詞教學中存在的問題主要表現為:重背誦積累,輕吟誦體會;重剖析講解,輕整體感悟;重知識掌握,輕文化熏陶。

王崧舟老師在《百家講壇》“愛上語文”第一講中就指出:“學語文,第一要緊的就是要建立正確的觀念,學語文就是學文化,學古典詩詞更是學中國文化。”現實教學中,不少老師在古詩詞教學過程中依舊采用現代文教學方法,單純講解詩人的歷史背景,詩詞中常用的表現手法,詩詞的主題思想,分析詞句,理解主要知識點和詩詞大意。不僅忽略了詩詞本身的詩情畫意,更談不上對詩詞中蘊含的中國古典文化的吸收和傳承。

以上問題的存在,淡化了小學古詩詞教學對培養學生古詩詞學習能力的基礎作用,弱化了語文學科的人文功能,嚴重影響了學生對優秀傳統文化的繼承和人文素質的提高。要改變這一現狀,除了老師自身要多學習,增加自身的古詩詞儲備,做到胸中有丘壑外,更要準確把握新課程理念,轉變自己的課堂教學方式,注重古詩詞工具性和人文性的統一,像王崧舟老師說的那樣,用語文的方式,傳承中國古典文化。

元代范德璣在《詩格》中說:“作詩有四法:起要平直,承要春容,轉要變化,合要淵水。”筆者認為,詩詞教學也如作詩一般,開合有度,流轉自然。接下來,筆者以部編版教材五年級上冊《山居秋暝》一詩的教學為例,談一談小學高段古詩詞教學的策略:

(一)起——反復誦讀,疏通語言

詩歌教學中最重要的就是指導誦讀,讓學生在瑯瑯的書聲中感受詩歌的音韻美、節奏美,古詩詞教學亦然。

一切文本的閱讀教學,首先要做的就是疏通語言障礙,了解大意。而閱讀古詩詞相對來說,存在更大的語言障礙,疏通語言就更顯必要。學生學習古詩的文字障礙主要源于:第一,字詞的生疏;第二,詩歌語言的特殊性;第三,古今詞語在形式、意義、用法上的差異。高學段的學生因有比較豐富的語言知識積累,因此在誦讀中,引導他們通過聯系舊知、以舊識新,可以很快地疏通語言,初知大意。在《山居秋暝》一詩的教學中,因為學生對王維并不陌生,所以簡潔明快地導入新課后,我就設計了初讀環節——朗讀詩歌,感受詩歌的聲韻美,在讀中疏通文義。

一讀,讀正確、讀通順:

師:同學們,古人讀詩講究“字正腔圓”,就是把每個字音發到位,請自己讀古詩兩遍,爭取做到字正腔圓。

師:指名學生反饋讀,正音:“暝”“浣”。

二讀,讀懂詩意:

師:這首詩寫了秋天傍晚山里的那些景物呢?讀一讀,說一說。

生:交流:空山、新雨、明月、松林、清泉、石板、竹林、浣女、蓮花、漁舟。

師:再讀這首詩,結合文中的注釋,用自己的話來說說這首詩的大意。

生:交流:空山新雨后,天氣晚來秋:空曠的群山下了一場新雨之后,夜晚降臨使人感到已是初(深)秋。

明月松間照,清泉石上流:皎潔的明月從松隙間灑下清光,清澈的泉水在山石上淙淙淌流。

竹喧歸浣女,蓮動下漁舟:竹林喧響,那是洗衣姑娘歸來,蓮葉輕搖,那是上游蕩下輕舟。

隨意春芳歇,王孫自可留:春日的芳菲不妨任隨它消歇,秋天的山中王孫自可以久留。

三讀,讀出節奏和韻律:

師:結合剛才對詩意的梳理,相信你一定能讀得更好,這一次,讓我們讀出停頓和節奏,讀出這首詩的韻味來。

生:齊聲誦讀,讀好停頓和節奏。

從以上片段中不難看出,老師的初讀環節就圍繞一個“讀”字,層層推進,讀出理解,讀出韻味,看似淺顯,實是為接下來的入情入境做好了鋪墊。就像錢夢龍老師主張的那樣,“不妨讓學生適當學一點吟詠之法,所謂‘三分詩,七分吟,許多意境深邃的詩句,非吟不足以入其境,得其趣方能領略其韻味。”

(二)承——感受意象,體會情思

只了解了古詩的大意,整首古詩還停留在語言符號的層面。那么如何變抽象為具體,變平面為立體,變靜止為靈動呢?就需要引導孩子再造想象,讓學生通過大腦的加工,將古詩詞的文字符號轉換為具體的場景和畫面,并用自己的言語加以描述。將古詩詞的語言符號轉換成具體可感、立體靈動的意象。意象是客觀形象與主觀心靈融合而成,意象是作者情思的載體,而情思是意象的靈魂。讀者正是憑借直觀可感的意象作為紐帶,穿越前年,體會詩人的情思。沒有意象,情思往往難以表達;不把語言符號轉化為鮮活的意象,情思常常無法讓人領會。

所以在反復誦讀、疏通詩意之后,筆者設計了第二個環節——創造性想象,讓畫面活起來,感受作者表達的情感。

想象畫面:

師:王維不僅是詩人,還是有名的畫家,我們熟知的“水墨畫”技法就是由他開創的。有人評價王維的詩畫“詩中有畫,畫中有詩”。用心再讀一讀這首詩,你仿佛看到了怎樣的畫面?

生交流:“明月松間照”——暮色蒼茫,皎潔的明月升上了天空,銀色的月光透過松樹的虬枝翠葉,星星點點地灑落下來。

師:是啊,王維的詩中,這些畫面不是靜止的,而是靈動的,我們在想象的時候,不僅要帶上你的眼睛,還有帶上你的耳朵、鼻子還有全身心的感覺,再去讀讀,你還看到(聽到)了怎樣的畫面?

生交流:

“清泉石上流”——

“竹喧歸浣女”——

“蓮動下漁舟”——

……

師:同學們真會想象!空山雨后的秋涼,松間明月的清光,石上清泉的聲音,浣衣村女的笑聲,漁舟穿過荷叢的動態,和諧完美地融合在一起,有聲有色,有景有人,有靜有動,構成了清新秀麗的鄉村生活圖景。多么富有詩情畫意的景色!能用你的誦讀,把這美景再一次呈現嗎?

生:有感情地誦讀古詩。

體會情感:

師:此時此景下,你最想發自肺腑地說一聲——,詩人也發自肺腑地脫口而出——

生:隨意春芳歇,王孫自可留。

以上教學片段中,經過老師的步步引領,孩子們充分調動自己的各種感覺,創造性地想象詩中描繪的景物,當詩中的文字化為一幅幅有聲有色、鮮活立體的畫面,詩人想要表達的情感就這么水到渠成、呼之即出了。

(三)轉——領悟意境,習得文化

感受領悟詩詞意境,既是古詩詞教學的重要環節,也是古詩詞教學的重要目標。意境是指詩詞中呈現的那種情景交融、虛實相生、活躍著生命律動的韻味無窮的詩意空間。意境一般包括“實境”和“虛境”,由意象直接構成的較實部分是“實境”,一般來說,在小學低段,以感受意象(實境),獲得情感體驗為主;由意象誘發和開拓的藝術氛圍和審美想象空間是“虛境”,承接上文,本段論述的“意境”指的是由“意象”升華而來的虛境,即“詩意的空間”。隨著年齡的增長、生活閱歷的豐富和理性思維能力的增強,在高學段可以引導學生在意象觸發下,領悟意境,適當進行理性的升華。

教學到這里,學生們已經對詩中的詩情畫意有了充分的感悟,筆者沒有見好就收,而是趁熱打鐵,聯系之前學習和拓展過的相關內容,設計了第三個環節——質疑、勾聯、拓展,從而更好地領悟詩歌的意境,習得詩中蘊含的中國古典文化。以下是部分課堂實錄:

發現,質疑:

師:同學們,詩中的詩情畫意讓我們陶醉,愿意為它駐足而留。就讓我們先停一停,再去讀讀這首詩,看看有沒有什么地方是你理解不通的;也可以回顧我們以前學過的其他古詩,想一想有沒有什么地方是相通相似的。

生1:我覺得這山林里有人、有樹、有水,詩人為什么還叫它“空山”?

生2:我覺得寫“浣女歸竹喧”“漁舟下蓮動”也可以,為什么作者要先寫“竹喧”再寫“歸浣女”,先寫“蓮動”再寫“下漁舟”?

生3:老師,我記得您之前跟我們說過古詩里“意象”,比如“明月”一般代表著思鄉,荷花(蓮花)一般代表著高潔,還有歲寒三友“松竹梅”也代表著高潔,這首詩里的明月、松樹、竹林和蓮花有沒有這樣的含義呢?

……

釋疑、勾聯:

師:同學們很會提問啊,其他同學有沒有能解答這些問題的?

生:聯系舊知理解“空山”感受王維空明的心境;勾聯學過的其他古詩,感受以動襯靜的寫法;拓展同意境的古詩,感受寄情山水的情懷。

補充、拓展:

師:(補充一段關于王維的介紹)王維本來是皇帝的樂官,在安史之亂中被叛軍所俘,被迫為安祿山登基作典禮音樂。因為此事,安史之亂后,王維被降職,后來過著半官半隱的生活。這首詩寫出了詩人經受曲折磨難后,寄情山水的情懷。

同學們,現在你對這首詩中的特殊意象,一定有了自己的判斷了對嗎?補充一點:我們現在提到“明月”,首先想到的是思鄉,但是“明月”的意象是很豐富的,它同時也是高尚和貞潔的化身。

生:……

美國詩人龐德指出:“意象任何情況下都不只是一個思想,它是一團或一堆相互交融的思想。”小學生因生活經驗、文化素養等方面的不同,對意象中情感意蘊的感悟往往是多元的。所以,領悟意境應尊重學生的獨特體驗,不應刻意追求標準答案。此外,領悟意境以意象為中介,并不排除其他一些輔助性憑借,像上述片段中,借助詩人的生平思想及寫作背景,亦可奏效。

(四)合——多元評價,積淀內化

如何評價學生的古詩詞學習呢?為著學生長期發展考慮,傳統的背誦、默寫是必要的。學古詩詞的目的首先是以古詩詞的言語去影響學生的言語,提升學生的言語品位和能力。除了傳統的抄寫背默,運用是實現這一目的的重要途徑,也是判斷這一目的是否達成的重要手段。而在學生背誦和默寫的基礎上,除了提供恰當的語境,把運用訓練與進入詩境、領悟詩情結合起來。更要為學生創設各種在生活中、在自己感興趣的活動中運用古詩詞的“場”,激發學生的學習興趣,提高學生學習、運用古詩詞的內驅力。從而使學過的古詩詞真正能與學生的生活融合在一起,通過天長日久的積淀,內化為孩子生命中不可或缺的精神世界。

《山居秋暝》學到這里,最后,我們在霍尊空靈的歌聲中結束了這堂課。為了給孩子們創設古詩詞運用的“場”,筆者設計的作業是:

★《山居秋暝》課后作業自選超市

1. 正確背誦、默寫古詩。

2. 結合上課時對詩中畫面的描述,參照例文,為《山居秋暝》畫一幅“唐詩素描”。

3. 課堂上說到了很多相似的詩,有的意境相似,有的寫法相似,任選一個角度,找一找同類型的古詩,比較著讀一讀,把你的發現和收獲用思維導圖的形式記錄下來和大家分享。

4. 做一個小小書法家,以《山居秋暝》為內容,寫一幅書法作品,硬筆軟筆皆可。

5. 做一個小畫家,把你從詩中讀到的畫面畫下來。

6. 跟著霍尊學唱《山居秋暝》,也可以選擇自己喜歡的曲子給這首詩配曲演唱。

7. 選擇自己想象到的畫面,結合自己體會到的情感,試著將古詩《山居秋暝》改編成一首歌詞,并給它配上合適的樂曲。

注:本次作業為“1+X”,第1項為必選項,其他幾項任選1項,愿意多選幾項的請自便。

第二天,孩子們交來了自己的作品,雖然仍有相當一部分孩子選擇了相對簡單的第四項,但值得高興的是,也有不少孩子選擇了自己喜歡的方式,繪畫、作詞、自主延伸拓展等。

本次評價在傳統的抄寫背默的基礎上,給孩子們提供了更多的選擇空間,讓古詩詞與孩子們的興趣點相結合,與散文、書法、音樂、美術相結合,大大擴展了課堂教學的外延,賦予“古”詩詞“新”內涵。

王崧舟老師在《愛上語文》中說,“我們學好古典詩詞,其實不是轉化意象,真正轉化的是自己內在的精神世界,如此,我們還原出來的意象才越來越有深度與魅力。”筆者想說,小學階段古詩詞教學,我們要做的,不只是要讓孩子背會多少首古詩詞,掌握多少古詩詞的知識,而要帶領孩子們,在“古詩詞”這一民族的瑰寶庫中,用眼、用情、用心,尋覓古詩詞別樣的美,并在“美”的熏染下,為孩子們打好人生底色。

參考文獻:

[1]語文課程標準2011版.人民教育出版社.

[2]王崧舟.愛上語文[J].央視《百家講壇》,2019(8).

[3]王敬.小學語文古詩詞教學中存在的問題及原因分析[J].中國校外教育(上旬),2017(7).

[4]施茂枝.疏言 顯象 悟意 化言——古詩詞教學的基本思路[J].語文建設,2006(1).

作者簡介:

張敏,安徽省六安市,金寨縣民強小學。