論廣東新會民間木刻版畫的發展現狀與藝術特色

譚麗芳

摘要:民間木刻版畫是我國傳統文化中的重要組成部分。近半個世紀以來,民間木版年畫的收集與研究工作走過了從無到有、從附屬到獨立的歷程,取得了相當突出的成果。但作為專門的、獨立的研究學科來講,它還是有很多領域有待進一步開拓和深化。神碼木刻版畫是民間木版年畫的一個種類,被稱為木版年畫之祖。本文對廣東新會民間神碼木刻版畫的發展現狀與藝術特色進行考察研究,希望可以為民間木版年畫的保護和傳承提供借鑒。

關鍵詞:民間木刻版畫;發展現狀;藝術特點

在廣東新會的鄉間里,不少家戶門前貼著一張張小小的單色木版畫,它們被當地人稱為“神符”。這些“神符”,學術名稱為“神碼”,也是新會當前唯一“存活”的民間木版年畫。它們既體現了中國民間木版畫藝術特色的共性,又極具地方傳統藝術的獨特氣質,是廣東五邑民間藝術的一朵奇葩。

一、新會民俗? 當地特色

新會的神碼木刻版畫,一般是民眾在神廟祈福求得以后帶回家貼在門口,多用作鎮宅護家之用。由于新會各地方言、習俗的差異,對這種“神符”的具體名稱也不同。例如,天馬村人稱之為“伯公符”,雙水人稱之為“門神公”,七堡人稱之為“娘娘紙”,等等。一張張小紙畫兒,生動體現了當地的民俗信仰。

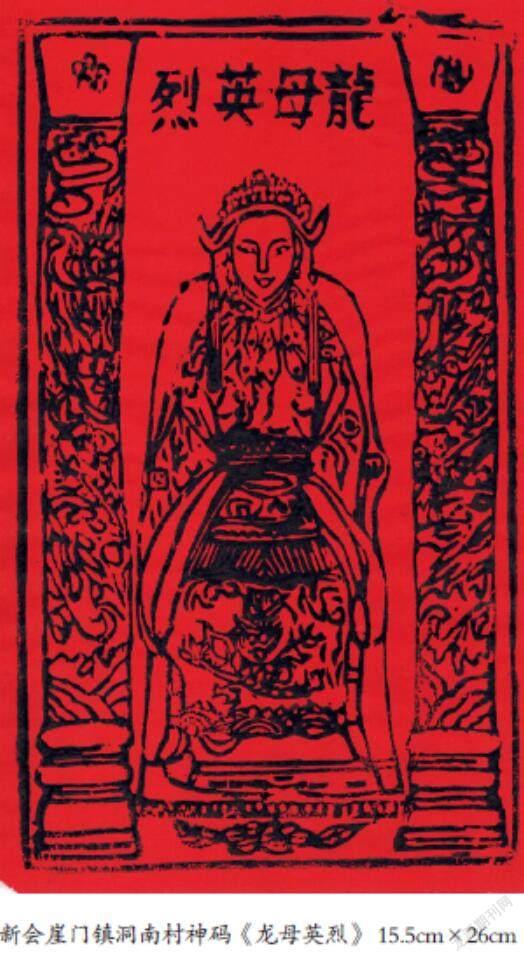

在走訪新會崖門鎮時發現,當地民間藝人正在洞南天后宮印制多種圖案的神碼木刻版畫。民間藝人先把雕有神像的木版放平在桌面,用墨汁在模版上均勻地刷一遍,再把紅色或桔色的土抄紙朝向木版平鋪,按照先中間后兩邊的順序均勻地拓印,最后抽取起來晾干即可。雖然工藝較為簡單,但新會“神符”木版畫正似是這樣“信手拈來”,尤顯得自由、粗獷、簡拙而別有趣味。

新會崖門鎮洞南村神碼《龍母英烈》 15.5cm×26cm

時至今日,新會不少農村的家戶還有保留著貼神碼的習俗。在每年臨過年的時候,不少鄉鎮的民間藝人便在神廟里印制這些神碼,以備民眾在神廟祈福后帶回家中張貼供奉。過年期間,鄉村市集的一些專門供應民間俗信品的店鋪里也偶爾出現這些神碼的身影。

二、內涵豐富? 藝術獨特

近年,筆者走訪了多個鄉鎮,一共收集新會神碼約30多種。它們遍布崖門、天馬、七堡、三江、古井等鄉鎮,題材包括有文昌公、北帝、關公、龍母及其他一些極具特色的地方神靈,展現了新會民間各地豐富的信仰內涵。如會城天馬村神碼《陳巧祖師》,相傳天馬村陳族的祖先、石頭的二世祖陳巧于元代中期遁入廬山得道,騎鶴升仙,受后代推崇并喜于在屋前貼印“陳巧祖師”的神符,以紀念先祖及保佑一家平安。而在工藝方面,崖門鎮神碼藝術最為突出。如洞南村神碼《龍母英烈》,畫中龍母娘娘面帶微笑,身穿華衣,端莊坐在大堂中央,兩邊還配上圖案精美的柱子作為襯托。整幅作品強調造型莊重,兼顧影廓意境,畫面協調,美感十足。

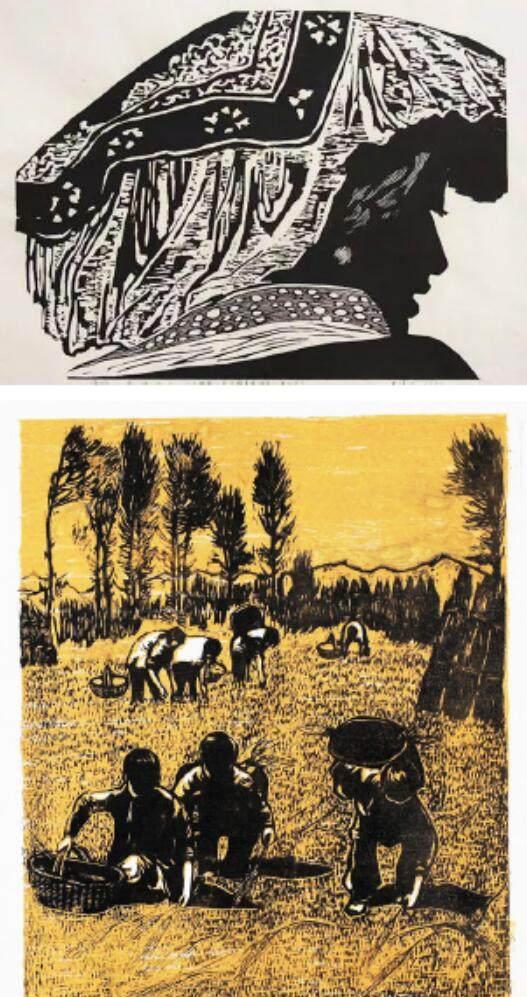

由于我國幅員廣闊,各地的風俗、文化、民族各異,因此各地的神碼木刻版畫也不盡相同。現國內較為出名的神碼生產地有河北內丘、武強和天津楊柳青等。與北方相比,廣東新會神碼木刻版畫的藝術美感一點也不遜色,反而更能體現出嶺南神碼木刻版畫的質樸醇厚和水鄉氣息。

值得一提的是,我國民間神碼很早就獲得了外國人的關注。早在公元1800年,便有英國人收集中國木版年畫,并出版了一本《Custom of China》(中國風俗畫集)。但由于過去在國內這些民俗品不受到重視,甚少人注意收藏,直到近半個世紀以來才獲得關注和研究。而對于新會神碼木刻版畫來說,由于年代久遠,地方志又缺乏相關記載,其歷史追溯還有待深入研究。

三、日漸式微? 屬于非遺

近年來,隨著全球化進程加快,我們身邊古老的民間文化遭受到現代化浪潮的猛烈沖擊,新會神碼木刻版畫的發展已日漸式微。

目前新會民間木版年畫大致可以分為兩類。一類是用于歲時節慶的木版年畫,于2005年被外界挖掘的“司前龍安木版年畫”,此類年畫為彩色木版畫,它的制作方法區別于其他地方的多色套印。采用拓印墨線后人工彩色平涂,特別是人物臉部繪染桃紅色在國內較為鮮見,金色、銀色的局部戳印精細亮眼,整體風格粗獷豪邁,色彩鮮艷,鄉土氣息濃郁。但在20世紀80年代以后,“司前龍安木版年畫”沒有再生產,唯一傳承人關北已80多歲高齡,其制作工藝瀕臨失傳。另一類為新會神碼木刻版畫,即“神符”,為單色木版畫。雖然它們是新會唯一“存活”的民間木版年畫,但當前也出現了衰落的現象。可以說,新會這兩類民間木版畫同是地方遺存的民間習俗和民間技藝,屬于非物質文化遺產。

總之,新會民間神碼木刻版畫,不僅反映了新會乃至嶺南一帶的民間信仰內涵,還體現了新會民間木版年畫在文化生態視野中的藝術形態,是廣東五邑民間極具魅力的藝術奇葩。今天,我們解讀新會神碼木刻版畫,除了了解它們的生存現狀、民俗意義、藝術特色以外,更應該進一步加強重視它們的文化價值和藝術價值,加快挖掘和研究這些日漸式微的民間非物質文化遺產。

參考文獻:

〔1〕王世康.木版畫的文化生命與自然生命的關系[J].美與時代(中),2020(02):110-111.

〔2〕劉加坤.民間木版畫藝術價值的研究[J].長江叢刊,2016(23):27.