疫情背景下高校網絡輿情緊急引導機制研究

王詩宇 付松聚

摘要:2020年初,新冠肺炎疫情暴發。負面情緒大規模蔓延,各個網絡社交平臺均出現大量亟待解決的問題。本文首先分析在負面情緒集中的網絡輿情環境中大學生扮演什么樣的角色,其次分析疫情中由校方主導的大學生網絡輿情引導機制的必要性,找出學校現有的網絡輿情機制的不足,最后討論校方如何建立一個有效、快速的大學生網絡輿情引導機制。

關鍵詞:高校;網絡輿情;新冠肺炎疫情;輿情引導機制

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2021)11-0085-02

一、新冠肺炎疫情下對大學生網絡輿情的媒介接觸影響調查

(一)樣本選擇

本文以浙江越秀外國語學院網傳學院為例,采用網上問卷的形式隨機抽取樣,共有202名本科學生參與問卷調查,回收有效問卷202份,有效問卷比例為100%。在調查對象上,男女占比分別為:男25.74%,女74.26%。年級上分布為大一學生32名,大二學生78名,大三學生47名,大四學生34名,教職工11名。問卷主要調查內容圍繞疫情期間學生的自媒體使用頻率以及獲取疫情信息的渠道展開。

(二)調查結果分析

第一,媒介接觸類型。調查發現,浙江越秀外國語學院網傳學院學生電子設備使用率高,使用時間長。具體數據表現為,被調查學生至少會使用一種電子設備進行互聯網活動。其中手機是使用率最高的電子設備,占所有數據的96.04%。其次是電腦,占所有數據的64.26%。再次是平板,占所有數據的21.29%。最后是學習機,占所有數據的0.5%。

第二,媒介使用時間。在使用時長方面,被調查學生的平均電子設備使用時長為7.1小時。其中使用1~2小時的為2.97%,2~4小時的為10.89%,4~8小時的為44.55%,8小時以上的為41.58%(如圖1)。調查結果顯示,其中7.34%的被調查學生在疫情期間電子設備的使用率增加相當多,54.95%的被調查學生在疫情期間電子設備的使用率有所增加, 36.14%的被調查學生在疫情期間電子設備的使用率相對不變,1.49%的被調查學生在疫情期間電子設備的使用率相對減少。

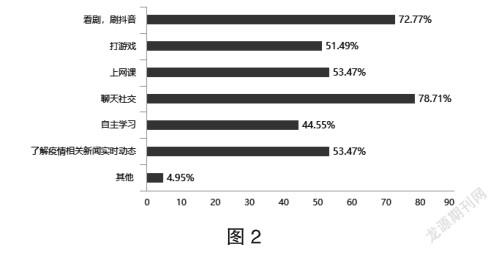

第三,疫情信息獲取渠道。被調查學生在疫情期間使用電子設備具有多樣性,從高到低為:聊天社交(78.71%),看劇、刷抖音(72.77%),上網課(53.47%),了解疫情相關新聞實時動態(53.47%),打游戲(51.49%),自主學習(44.55%),其他(4.95%)(如圖2)。大學生使用電子設備的直接需求為社交娛樂,其次是了解相關資訊、自主學習。

疫情期間,大學生電子設備使用頻率直線上升,有超過一半的大學生(53.47%)通過手機了解疫情的實時信息,他們獲取疫情信息的方式多樣化,通過電視、報刊等傳統媒體以及新聞網站、APP、公眾號、新聞自媒體號等多種渠道獲取信息,同時由于聊天社交的優勢,QQ、微信以及微博等軟件成為他們獲取信息的第一媒介,占72.77%。在海量的信息中,他們更愿意相信官方信息,同時圖片加文字的表現形式會更容易被接受。

二、建立大學生網絡輿情引導機制的必要性

從上述的數據分析中不難看出,在人人都能成為信息傳播中心的時代,大學生作為自媒體的主要使用者,由信息的被動接收者轉變為主動參與信息傳播者。這佐證了大學生校內網絡輿情引導機制存在的必要性。

首先,大學生敏感沖動更易被謠言誤導,成為謠言傳播者。在疫情初期,由于信息“收支”不對等,負面信息報道數量呈指數級上升。官方消息與之相比,報道更少、曝光度更低。大學生對疫情相關事件的關注度更高,個人表現欲望也更強烈,導致大學生由單向接收趨于多元參與,從靜態轉變為動態,從而形成一種常態。例如,疫情剛暴發時流傳的抗流感感冒藥可以預防病毒感染的謠言。這一謠言在大學生群體中傳播,而大學生在家庭中又處于比較核心的位置,導致謠言在家族中流傳。

其次,作為社會創新的中堅力量,大學生如果能夠將自身的樂觀天性發揮到創作活動中,就能夠成為長期的抗疫拉鋸戰中的一股力量。例如疫情中后期,輿論逐漸走向透明化,不少大學生針對疫情創作了一系列表情包、漫畫、文章,并且廣泛傳播。以幽默、調侃的方式提醒大眾在家隔離、勤戴口罩的重要性,改善了沉重的網絡氛圍,使人們樹立了長期與病毒共存的斗爭心理。

三、大學生網絡輿情引導機制存在的缺陷

根據以上數據調查以及案例分析能夠發現,快速發展的社交網絡平臺在大學生群體中被廣泛使用,社交網絡已經成為當代大學生滋生、表達、傳播情緒的首要平臺,擁有影響大學生輿情的巨大力量。這讓社交網絡平臺不單單是一個表達訴求的地方,也是建立校內網絡輿情引導機制不可或缺的重要實踐平臺[1]。只有認清大學生在社會輿論變化中發揮的作用,才能更好地引導社會輿論走向。目前,高校應對緊急網絡輿情危機的能力還存在一些薄弱環節。

第一,新冠肺炎疫情暴發后,校方面對突發事件,輿論引導具有滯后性。大多數高校不具備相關的管理團隊,無法對緊急突發的輿情變化作出迅速反應。部分高校設置了網絡輿情管理辦公室來監管輿情時事熱點,但與管理層脫節,沒有辦法快速響應。這些輿情監察辦公室不具備行政能力,無法將研究工具與研究理論有效地結合使用。

第二,沒有形成校方引導的“意見領袖”團隊。各高校雖已意識到近年來高校微網絡管理存在的問題以及輿情監控的重要性,但對學生團隊的管理不到位;對微網絡監控、引導方式不夠專業,鮮少有學校設置專門的部門進行統一的部署和調配。

第三,院校設置的輿情分析機構多是以分析某些社會現象和熱點問題為側重點,而不是研究眾多大學生受輿論因素的影響在社交平臺上發言情緒化的問題。這導致學校感知網絡輿論對大學生情緒產生影響的能力較弱,沒有辦法及時疏導。以劉新云接受審查調查為例,不少大學生在針對網上披露的官員腐敗案件發帖、跟帖時缺乏理性,把問題絕對化,在審查結果出來前造成巨大的社會影響。這樣容易引起部分網民動搖對社會公正的信心。

從以上現象可以看出,高校面對輿情變化很難做出相關的行政調度。部分高效已經意識到了其重要性,但長時間以來一直以學術研究為側重點,導致校方面對相關問題時積重難返。

四、建立大學生網絡輿情引導機制

本文針對前述缺陷,提出一些解決方案。

第一,大刀闊斧改善或革新學校現有的校內網絡管理制度。建立有效的校園網絡監察管理行政隊伍,由各高校的學工處以及學生會共同管理,協調雙方的工作章程,精準駕馭大學生網絡輿情的動態發展方向。一旦出現不良的網絡輿論傾向,能及時引導處置。

第二,加大建設網絡輿論引導隊伍的力度。建設一支由高校思想政治理論課教師以及各系的輔導員組成,有較高的技術水平,同時重視網絡輿論引導藝術的網絡輿論引導教師隊伍,由學校設置專門的部門進行統一的部署和調配。高度重視對“意見領袖”的培養和引導:關注黨委學生會中優秀學生在社交平臺上的發言是否有利于學生網絡輿情引導;同時,引導學生中的“意見領袖”發言,避免過于偏激的言論產生較大影響。自上而下地引導大學生合理運用網絡平臺,理性面對互聯網沖突事件,在公共突發安全事件中能夠成為鑒別真偽的“攻堅手”,盡可能降低輿情的負面影響,成為網絡輿情的正能量[2]。

第三,把握學生在社交平臺上發言情緒化的趨向。通過學術研究與理論實踐結合的方式,分析、了解不同社會熱點問題能夠激發的不同情緒,把握大學生的情緒變化規律,增強對大學生情緒變化的感知能力。通過各高校建立的心理委員會,有效、及時地對大學生進行心理輔導。

五、結語

在這次疫情中,大學生在網絡輿論場占據的話語權與自身能夠承擔的責任不成正比。大學生作為一個具有較豐富的知識儲備以及一定的明辨是非能力的特殊群體,同時也具有容易沖動、盲目,容易被不良輿論誤導的特性,這增加了公共突發安全事件公共輿論緊急引導的難度。因此,應深入分析大學生群體在重大公共事件發生后參與網絡輿情的情況,總結出一份針對大學生參與網絡輿情形成影響的深度研究報告,建立有效的網絡輿情引導機制迫在眉睫。

參考文獻:

[1] 陳科滔,畢會東.自媒體時代背景下大學生網絡輿情現狀與引導對策[J].辦公室業務,2017(7):186.

[2] 沙軍.自媒體時代大學生輿情引導的實踐探索[J].思想教育研究,2014(09):51-54.

作者簡介:王詩宇(2000—),女,浙江寧波人,本科在讀,研究方向:網絡與新媒體。

付松聚(1972—),男,河南平頂山人,碩士,教授,研究方向:新聞傳播理論與實務。