基于上癮模型的知識付費APP交互設計研究

?劉昱茜 殷俊

摘要:隨著互聯網應用和移動支付的發展,知識付費APP應運而生,針對現階段知識付費APP用戶黏度不高的問題,研究市面上較為典型的知識付費APP在交互設計上對上癮模型的應用,分析并得出基于上癮模型的知識付費APP交互設計策略,并優化知識付費APP交互設計,以期提高其用戶黏度。

關鍵詞:上癮模型;知識付費APP;交互研究;設計策略

中圖分類號:TP311.5 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)02-000-03

1 知識付費APP發展現狀

知識付費是一種用戶為滿足學習需求而購買知識內容信息和服務的新型互聯網經濟模式[1]。知識付費元年發生在2016年,知識付費APP仍屬于新生互聯網產品,在移動付費市場上還有更多的潛能。新冠肺炎疫情的暴發給各行各業帶來了巨大的沖擊,但促進了知識付費互聯網行業的發展。艾瑞咨詢發布的《中國在線知識付費市場研究報告》顯示,預計2020年知識付費產品市場規模將超230億元,受疫情影響,這一目標可能超額完成。

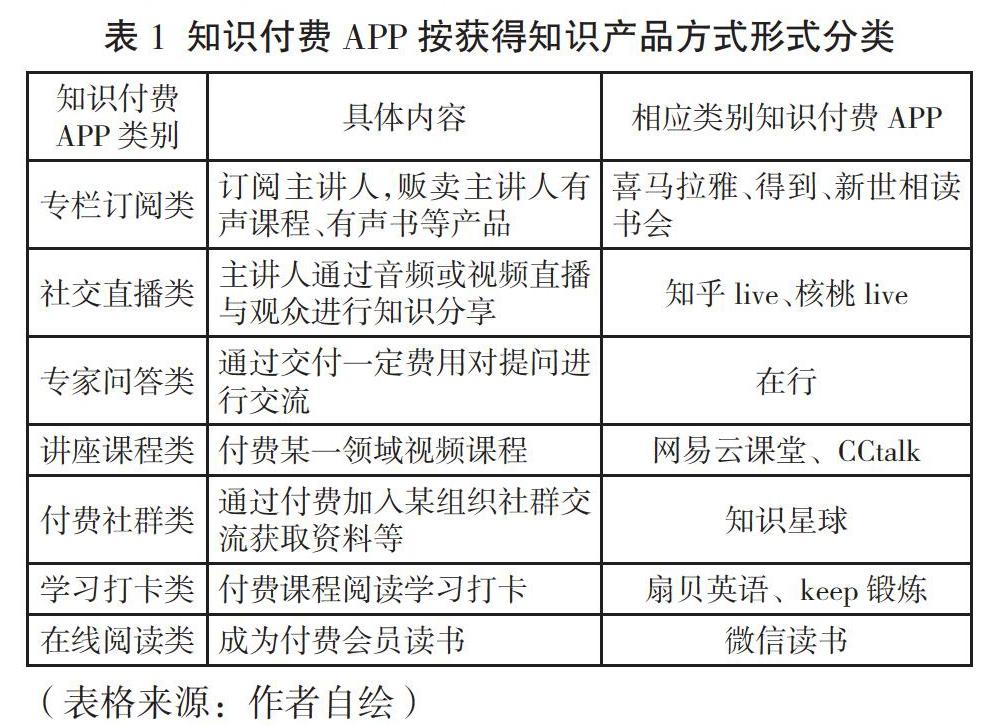

知識付費APP形式多樣,涵蓋面也非常廣,根據獲得知識產品方式的不同,可以分為專欄訂閱類、社區直播類、專家問答類、講座課程類、付費社群類、學習打卡類、在線閱讀類等,如表1所示。

多數知識付費APP的用戶在付費之后,難以堅持學習。知識付費APP所出售的知識產品與其他互聯網商品不同,用戶付費之后,需要用戶長時間學習、深度參與才能真正獲取知識付費產品。所以,如何在交互設計層面優化用戶學習體驗,進而提高用戶黏度成為值得關注的問題。

2 基于上癮模型的APP交互設計相關理論

美國學者尼爾·埃亞爾(Nir Eyal)和瑞安·胡佛(Ryan Hoover)在《上癮:讓用戶養成使用習慣的四大產品邏輯》一書中提出互聯網產品的上癮模型,通過分析市面上令人“上癮”的互聯網產品設計邏輯,科學系統地提出以觸發、行動、多變的酬賞、投入4個階段為框架對產品的設計方法,讓用戶從喜歡到習慣、依賴某種互聯網產品。

上癮模型通過4個階段解釋了用戶如何對某一互聯網產品產生依賴,進而形成消費習慣的連續循環模型。本文根據相關研究歸納和選擇,基于“上癮模型”并分析用戶使用知識付費APP的過程,擬從觸發學習、執行學習、維持學習、養成學習習慣4個階段對知識付費APP的交互設計進行研究分析,其推導過程如圖1所示。

筆者選取了兩款應用和下載量在知識付費APP排名比較靠前的APP“喜馬拉雅”“得到”來進行分析研究。2020年1月,喜馬拉雅APP活躍用戶已達到7990.23萬;得到APP通過創始人羅振宇的個人效應,在知識付費領域排名靠前,截至2020年5月,得到APP的用戶已達3870萬。從交互設計的層面對它們進行分析與對比,以求找出它們在4個階段的交互設計策略以及各自的特點,最終推導出基于上癮模型的知識付費APP交互設計策略。

3 知識付費型APP運用上癮模型的4個階段

3.1 觸發學習行為

知識付費APP觸發用戶學習行為主要使用外部視覺觸發方式,因為在APP中,80%以上的信息是由視覺刺激傳達給用戶的[2],所以兩款APP主要采用視覺刺激方式喚起用戶進入學習階段。通過自主性觸發和人際性觸發這兩種方式增強用戶的學習動機。

3.1.1 外部視覺刺激觸發的啟動頁和首頁

喜馬拉雅APP主體色使用紅色,紅色帶給人的視覺刺激強烈,同時它將力量、喜愛、能量等信息傳遞給用戶,啟動頁使用“喜馬拉雅”4個字的波動字體變形,暗喻了聲波的流動。層層疊加的背景播放鍵細線的波紋向周圍散去,將用戶的視線聚焦在中間。得到APP主體色使用明亮的橙黃色,橙黃色傳遞了信心、成功、勇氣和社交等意義,而貓頭鷹眼睛直視著用戶,引起用戶的注意,成為用戶視覺的焦點。

喜馬拉雅首頁的視覺設計也是非常具有吸引力的,精美的視覺體驗和動效結合,展現出層次分明的信息架構和層級。細節處微動效引導用戶點擊相關功能。得到APP以灰色和橙紅色為主的簡單圖標,這種視覺風格也代表了得到APP本身“專注”的產品風格,如圖2所示。兩款APP首頁中間均采用擬物態設計,模擬現實生活中的電臺和書籍,在設計中引入人們熟悉的現實生活中的元素,讓用戶在使用過程中感覺到親切感[3]。

3.1.2 直接觸發點擊的自主性觸發

直接觸發點擊的自主性觸發誘發用戶點擊下一步。喜馬拉雅APP和得到APP均采用彈出式小窗口進行直接的外部觸發。這些觸發或是精美的海報,或是需要做選擇的問題,都吸引用戶進一步點擊。

3.1.3 社交認同的人際型觸發

通過熟人之間的相互推薦能夠有效觸發用戶學習,所以兩款APP都將分享按鈕放在比較重要的位置(單獨放在右上角),以便鼓勵用戶隨時分享知識內容以觸發他人學習。

3.2 執行學習行為

用戶接收了產品觸發信息之后,進入執行學習行為階段,與產品產生交互行為。執行學習行為階段幫助用戶提升學習的行動力。在此階段,APP交互目標應是簡化操作難度,既能在學習過程中滿足用戶多樣化的需求,又能展現清晰的信息層次結構,并優化用戶體驗。

3.2.1 簡化操作過程難度

兩款APP均使用了“Feed流”的信息呈現方式。“Feed流”是平臺持續更新并呈現給用戶內容的信息流[4],它提供給用戶一種懶加載模式,只需要不斷向下滑,用戶想看到的信息就會不斷被刷新。向下滑動是用戶在瀏覽過程中最常用的手勢,用戶不必思考,所以沉浸性較強,不容易被翻頁打斷。“Feed流”推送內容背后的邏輯就是大數據精準推送,即“猜你喜歡”功能,運用大數據進行相似篩選,幫助用戶選擇合適的知識進行學習,為用戶剔除大量無用信息,提升閱讀效率,給用戶更好的閱讀體驗[4]。

3.2.2 滿足用戶多樣化需求

兩款APP通過向用戶提供知識音頻滿足用戶碎片化時間學習的需求。除了提供音頻方式之外,還提供了視頻、文字等信息承載方式。喜馬拉雅APP打造了多場景、強伴隨的聽覺體驗,產品可連接車載、藍牙音響等多種設備,提供駕駛模式,無論是家庭還是開車場景下均可使用APP,滿足用戶對于不同場景的學習需求,并推出兒童模式等模塊,滿足不同人群的學習需求,在一定程度上加強了用戶對產品的依賴性。

3.2.3 清晰的信息層級結構優化體驗

喜馬拉雅APP的播放界面采用了折疊式滑動信息卡片布局,通過滑動卡片,用戶可以自由選擇兩個不同的信息層級展現的比例大小。折疊式滑動信息卡片不僅能夠清晰地區分兩種不同的信息類型,還擁有良好的空間收納能力與信息拓展能力,整個過程用戶易理解且易操作,如圖3所示。

3.3 維持學習行為

在這一階段,知識付費APP要增強用戶每一次知識學習行為完成后的成就感。可通過采取合適時機多次觸發學習行為,設定符合用戶能力且兼具挑戰的任務,達成相應任務獲得多樣化的獎賞,來維持用戶學習行為。

喜馬拉雅APP和得到APP針對維持學習行為階段都做了相應的用戶成長體系,通過增加用戶對知識付費APP的使用,并給予用戶多樣化獎勵,反復加強用戶學習行為。多樣化獎勵在上癮模型中分為社交酬賞(社會認同獎勵)、獵物酬賞(實際利益獎勵)、自我酬賞(精神自我獎勵)[5]三方面,在兩款APP中對應如表2所示。

多樣化的酬賞是整個養成學習習慣階段最重要的一環。APP通過游戲化或場景化的表現方式維持用戶的學習行為。例如,喜馬拉雅APP通過小雅寫信游戲并給予獎勵給用戶帶來內在驅動力,從而吸引用戶持續參與到產品服務中來;而得到APP的用戶都有學生ID和二維碼,并以學生證卡片表達,與用戶建立學校相似的場景化連接,這種方式使用了現實世界的習慣、隱喻,降低了用戶認知成本,利于產品與用戶產生共鳴[6]。

3.4 學習習慣行為養成

在最后一個階段,學習習慣的養成是用戶在反復的學習行為中實現的,通過培養用戶與產品的內在連接完成整個學習習慣養成過程的閉環。

關注用戶努力,增加用戶投入,獲得更多回報與自我成長,APP將逐步得到更多的用戶價值。得到APP采用學分制,從開始使用APP到使用APP的當前周,記載用戶學習課程、筆記等方面的進步,并會根據用戶特性生成相應圖表。可視化用戶在APP中的努力和投入,隨著用戶對APP的個人投入不斷增加,用戶要放棄APP就會變得更加困難。

4 上癮模型在知識付費APP中交互設計策略

4.1 用戶樂于參與的感官設計

4.1.1 形式追隨體驗

在碎片化時代,互聯網知識內容是豐富的,但用戶的注意力是有限的[7]。知識付費APP如何在眾多互聯網產品中抓住用戶的注意力,需要創造用戶樂于參與的感官設計體驗。讓用戶產生直接興趣的關鍵方式是視覺和觸覺的設計。

例1采用視覺設計引導用戶按下行動按鈕。如圖4所示,支付寶APP采用視覺箭頭圖形向右側遞進指引用戶按下行動按鈕,或者通過按鈕上的手指引用戶本能地跟隨按鈕點擊。

例2用戶對于按鈕直接觸感反饋設計。如圖5所示,用戶直接點擊按鈕,按鈕變大或者出現精美的動效反饋,直接觸覺反饋體驗會讓用戶反復想要點擊,并最終養成用戶本能點擊習慣。

無論是精美的視覺和動效還是在界面中模擬現實生活元素,引導用戶產生無須思考的自發交互行為,運用觸覺反饋讓用戶跟隨感覺去操作和體驗,無須學習成本,讓參與感始終伴隨著用戶。

4.1.2 適當觸發

人際型觸發可以讓用戶通過他人推薦對產品產生認同感,并充分尊重用戶“分享與滿足”的社交心理。值得注意的是,觸發要在合適的位置和時間點和用戶進行交互,不恰當的分享可能引起用戶的反感。抖音APP就做了比較恰當的分享觸發方式,如當用戶自動反復觀看3次同一視頻才會觸發分享按鈕。

4.2 加強認知和記憶

在過載的信息中,為用戶定位關鍵信息路徑,降低學習時間和精力成本,幫助用戶快速進入學習階段,增強用戶在學習過程中的愉悅感和體驗感。

4.2.1 用戶認知無障礙

互聯網上的信息和知識極度豐富和冗余,所以要避免用戶在知識付費APP海量的信息中產生認知障礙。在知識付費產品中,幫助用戶無障礙認知需要遵循以下準則:

(1)在交互過程中盡量使用現實中的習慣、隱喻,降低認知成本,盡量避免用戶不習慣的交互方式。

(2)提供明確的指示,設置默認選項以幫助用戶快速找到相應的功能,簡化操作難度,保證操作過程流暢。建立有效的產品信息架構,并篩選出他們不需要的內容,優化并只保留重要功能。

(3)視覺設計需要遵循一致性,降低視覺的復雜性,并尊重用戶注意力曲線[8]。

4.2.2 加強用戶對知識點的記憶

信息過載導致人們很難留存記憶,知識付費APP更需要幫助用戶采用適當的方式記住知識點。這就要求無論從內容呈現方式還是視覺設計上都需要強化有意義的信息,內容精練,視覺集中,減少用戶判斷有用信息的精力,給予用戶優質的知識產品服務。Keep在健身視頻教學中,為了幫助用戶記憶,用簡單的直線和曲線引導用戶形成關鍵記憶點。

4.3 增強用戶的學習體驗

4.3.1 令人驚喜的獎勵

用戶注意力持續時間是有限的,挖掘與用戶可交互的驚喜時刻,使用戶在交互過程中也有可玩性,寓教于樂,通過場景化或游戲化方式帶給用戶更形象、更自然、更場景化的體驗感,帶給用戶學習過程中更多的樂趣,將加強用戶下一次使用APP的動機。

4.3.2 提升社交體驗

通過社交關系可以很好地緩解用戶在學習過程中產生的負面情緒,建立人與人之間的連接,使用戶相互理解和支持,知識付費產品將與用戶之間的關系更加緊密。扇貝閱讀APP引入同桌打卡的功能,并增加一些同桌之間小紙條的互動方式,建立簡單的學習(下轉第頁)(上接第頁)合作關系,既提升了用戶留存率,又滿足了用戶的社交需求。

4.4 賦能用戶價值

在知識付費APP中,用戶是“共創產品的伙伴”[7],用戶從知識產品中感知自我價值而逐步加大對產品的投入,增加用戶再次使用產品的可能性。一方面,APP可通過可視化用戶投入的學習時間,不斷提高用戶對自我成長價值的體驗;另一方面,讓用戶參與到創造產品過程中,如《青春有你2》節目中,觀眾可以為喜愛的偶像選擇它們最終表演的曲目。賦予用戶創造產品的價值,給節目帶來非常可觀的收視率。同樣,若能在知識付費APP中給予用戶更多創造產品的機會,用戶將不斷為產品投入成本,給知識付費產品帶來持續生機。

5 結語

知識付費行業依然存在巨大的市場潛力,競爭將日漸激烈。現階段,用戶依然存在“因沖動消費”,但最終會走向“為效果付費”,知識付費APP需要洞察用戶的真實訴求。提高知識付費APP用戶黏度,無論從商業角度還是個人成長來說都能實現雙贏。本文對兩款較為典型的知識付費APP應用進行對比和分析,提出了基于上癮模型的知識付費APP交互設計策略,通過良好的交互設計策略來提高知識付費APP的用戶黏度。

參考文獻:

[1] 丁曉蔚,王雪瑩,高淑萍.知識付費:概念涵義、興盛原因和現實危機[J].當代傳播,2018(02):29-32.

[2] 殷俊,周夢潔.基于用戶體驗的短視頻APP設計研究[J].包裝工程,2020,41(06):198-204.

[3] 王怡.碎片化時代的移動產品擬物化設計研究[D].湖南大學,2013.

[4] 馬曉純.基于算法推薦的“Feed流”傳播平臺的轉變趨勢[J].新聞論壇,2018(05):60-62.

[5] 尼爾·埃亞爾,瑞安·胡佛.上癮:讓用戶養成使用習慣的四大產品邏輯[M].中信出版社,2017:162-172.

[6] 丁怡偉,李健.基于場景化設計思維的交互設計研究[J].設計,2019,32(08):128-130.

[7] 方軍.知識產品經理手冊:付費產品版[M].機械工業出版社,2018:22-28.

[8] 殷俊,王婉晴.基于注意和視知覺的移動端界面設計應用[J].包裝工程,2019,40(10):68-72.

作者簡介:劉昱茜(1996—),女,吉林臨江人,碩士在讀,系本文通訊作者,研究方向:工業設計工程。

殷俊(1973—),男,江蘇武進人,博士,教授,研究方向:數學媒體藝術、動畫藝術設計的教學。