MAP對保障國家糧食安全的作用研究

張迦南

摘要:介紹了MAP(Modern Agriculture Platform)產生的背景和運營模式,闡述了MAP在保障國家糧食安全方面的三個主要作用。提出MAP可以通過現代農業科技提高農業生產效率和農產品品質,依托MAP技術服務中心可以構建直達農戶的兩級供應體系,提升農業投入品應急保障水平,應用MAP智慧農業系統,能夠增強種植環節抗風險能力。

關鍵詞:MAP;糧食安全;作用

2020年初,一場突如其來席卷全球的新冠肺炎疫情,對全球農業生產和需求造成全面沖擊,有多個國家限制糧食出口,全球糧食安全面臨的形勢異常嚴峻。黨的十八大以來,習近平總書記多次強調糧食安全對國家安全的基礎性作用。2013年12月23日,習近平總書記在中央農村工作會議上指出“總體看,我國糧食安全基礎仍不穩固,糧食安全形勢依然嚴峻,什么時候都不能輕言糧食過關了。”可見,如何妥善應對農業生產的不確定性,有效保障國家糧食安全,是關系國計民生的重大問題。

中國中化集團有限公司(簡稱中化集團)自1950年成立以來,長期服務于我國農業領域,為保障國家糧食安全做出了積極貢獻。從2017年開始,為順應農業供給側結構性改革和消費升級的趨勢,中化集團所屬的中化農業提出并大力推進旨在促進中國農業現代化轉型的MAP(Modern Agriculture Platform)戰略,通過建在田間地頭的MAP技術服務中心和MAP農場,為新型農民和專業農民合作社提供線上線下相結合的“7+3”全程定制化農業技術服務方案。2020年6月18日,由中化集團和中國化工集團旗下中化農業、先正達、安道麥等公司重新組建而成的先正達集團中國正式宣布成立。新成立的先正達集團中國包括植保、種子、作物營養和MAP及數字農業四大業務單元,是中國領先的農業投入品供應商及現代農業綜合服務平臺運營商。

2017年4月以來,MAP在全國各主要農業區域快速推進,并引起各級農業主管部門及廣大農民的持續關注。2018年10月,農業農村部與中化集團、中糧集團和中國郵政集團四方簽署《推進農民專業合作社質量提升合作框架協議》。2019年3月,農業農村部下發《農業農村部辦公廳中國中化集團有限公司共同促進農民合作社質量提升實施方案》,該方案由農業農村部會同中化集團聯合制定。2019年12月,中化集團與國家糧食和物資儲備局簽署戰略合作協議,全面深化雙方在國家糧食安全戰略、優質糧食工程等方面的戰略合作。截至2020年5月末,中化集團已經在全國24個省市自治區建設了218座MAP技術服務中心和300多個MAP農場,建立起一支700多人的農藝師隊伍;線下簽約服務面積約600萬畝,線上MAP智慧農業系統的服務面積超過3 000萬畝,用戶數量超過20萬個。

三年多的實踐過程表明,MAP能夠在以下三個方面對保障國家糧食安全起到較大的促進作用。

1 通過現代農業科技提高農業生產效率和農產品品質

MAP技術服務中心是MAP通過現代農業科技向農戶賦能的載體。在MAP技術服務中心提供的“7+3”服務方案中,“7”是與農業生產直接相關的服務項目,涵蓋了從優質品種篩選、植物營養套餐、作物保護方案、先進農機作業到職業農民培訓、智慧農業、農產品品質檢測在內的農業生產全過程,這些項目將有效提升農業生產效率和農產品品質,幫助農戶實現“種出好品質”;而“7+3”中的“3”則包括了中化農業通過反復實踐摸索出的農戶最為急需的3項增值服務,即:糧食烘干倉儲、農業金融服務和農產品銷售訂單對接,這3項增值服務抓住了目前農產品銷售過程中的“卡脖子”問題,將從很大程度上幫助農戶“賣出好價錢”。

如果說MAP技術服務中心是MAP應用現代農業科技服務農戶的橋頭堡,那農藝師、MAP農場和研發中心就是MAP掌握現代農業科技的三駕馬車,離開這三個關鍵,MAP技術服務中心將成為無源之水、無本之木。因此,MAP在創立之初,就決定自建一支“懂農業、愛農村、愛農民”的農藝師隊伍,高標準建設MAP農場和農業科技研發中心。同時,MAP還聘用了一支包括張福鎖院士、郭天財教授等業內知名學者在內的高水平農技專家團隊。通過MAP農場“5+1”(品質提升試驗區、品種篩選試驗區、作物營養試驗區、植保試驗區、農機農藝試驗區和高產優質樣板區)主體功能建設,實現“做給農民看、帶著農民干”的目標。農藝師隊伍在MAP農場建設過程中,一方面通過試驗示范提升了自身技術水平,另一方面也對所服務區域的作物生長條件和種植習慣更加熟悉,為日后更好地服務農戶打下堅實基礎。

現狀表明,MAP模式對現代農業科技的應用,有效提升了農業生產效率。2019年,在安徽巢湖,MAP服務的4.2萬畝小麥同比增產27%;同時,為所服務農戶解決了水稻灌漿不飽滿、精米率低等問題;在山東高青,MAP對4.7萬畝土地實施鹽堿地改良、土壤深松、秸稈還田等措施,提升土壤有機質含量10%,平均每畝提高農民收益122元,帶動增收總值約570萬元;在內蒙古正藍旗,MAP通過建設北美模式的大型農業服務站,設計最佳運輸路徑,推進原料的噸袋化及散裝化,實現農業投入品去包裝化和馬鈴薯施肥用藥關鍵技術提升,每畝降低農業投入品成本100元以上,產量提高10%。MAP模式應用現代科技不但能夠提升農業生產效率,還可以在一定程度上提升農產品品質。2019年,在陜西洛川,MAP服務的3 000畝蘋果,糖度從13.5%提高到15%;在湖南永興,MAP將其所服務的1萬畝冰糖橙的優果率提升了10%。

產量和品質是影響國家糧食安全的兩個最重要因素,隨著服務面積的不斷擴大,MAP對我國糧食產量和品質的提升將起到越來越大的正面作用。

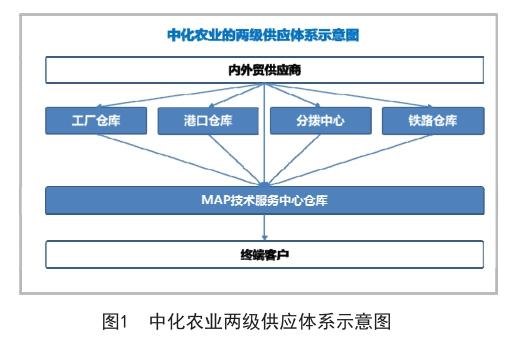

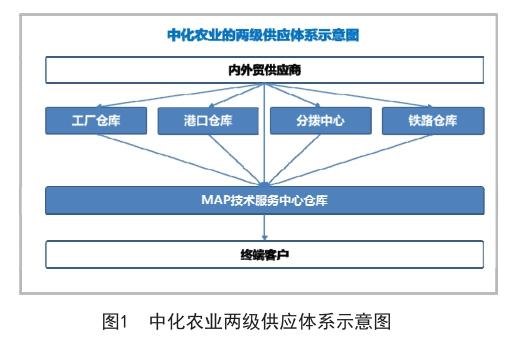

2 依托MAP技術服務中心構建直達農戶的兩級供應體系,提升農業投入品應急保障水平

2020年2月14日,習近平總書記指出,“要健全國家儲備體系,科學調整儲備的品類、規模、結構,提升儲備效能”,“把應急物資保障作為國家應急管理體系建設的重要內容,按照集中管理、統一調撥、平時服務、災時應急、采儲結合、節約高效的原則,盡快健全相關工作機制和應急預案”。農業投入品的足量及時供應是糧食穩產高產的重要前提,農業投入品的應急保障應當成為國家糧食安全應急保障體系的重要組成部分。

我國從2004年起,建立了化肥淡季商業儲備制度,該制度建立以來在緩解化肥常年生產、季節性使用矛盾,保障春耕化肥供應等方面發揮了重要作用。然而,隨著我國化肥產能過剩,以往“淡儲旺供”的農資流通模式不復存在,化肥在流通環節的儲備時間和儲備量越來越小。當前,包括化肥在內的農業投入品存儲已呈現出由“中間”向“兩端”轉移的趨勢。在生產端,一些大型農資生產企業在承接化肥淡季商業儲備的過程中,已經與流通企業形成良性互動,較好地實現了農業投入品“蓄水池”的作用。而在零售端,2016年我國登記在冊的農資經銷商數量已超45萬戶,其中縣級以下經銷商占比超過99%。可見,農業投入品零售端的市場主體呈現“小而散”的特點,且大多處于市場信息末端,其抵御風險和專業經營能力均比較弱,一旦國家出現緊急狀況,目前這些終端市場主體很難承擔起保障農業投入品應急供應的任務,這對我國農業投入品應急保障來講是不利的。

中化建設的MAP技術服務中心分布于我國主要農業區域,緊鄰農田、交通便利,它們與中化自有的工廠、區域分撥中心和戰略合作港口、鐵路倉庫一起,形成一個兩級農資供應網絡,該網絡在緊急情況下可有效保障主要農業投入品直達田間地頭。中化建設的每個MAP技術服務中心均配備有300-500m2的室內農業投入品存儲區域,一般可存儲化肥300-500t、種子5 000-15 000kg、農藥200-500箱,這些物資在滿足自身需要的同時還可覆蓋周邊范圍內10 000-30 000畝耕地的種肥藥施用需求。此外,MAP技術服務中心還配備有自動智能配肥機、拌種機和簡易包裝設備,可根據當地土壤條件快速將化肥原料混配成適合周邊地區使用的復混肥料,并分裝成適合搬運的小包裝。同時,MAP技術服務中心還在日常服務農戶過程中,圍繞中心周邊50km范圍內建立起一支集運輸、裝卸為主要功能、熟悉當地情況的社會化支農保障隊伍,緊急情況下可按照需求迅速集結、保障供應。

2023年年底前,中化將在全國建設1 000家以上的MAP技術服務中心,覆蓋土地面積超過1億畝,MAP這種平戰結合的設施、線上線下相融合的運營模式和覆蓋全國的網絡規模,與國家農業投入品應急保障方面的需求有很高的契合度,如果輔以一定的政策支持,即可與國家在生產和流通環節既有的應急保障體系形成有效補充,成為農業投入品儲備體系的“毛細血管”,提升緊急情況下農業投入品投放的精準性和可達性。

3 應用MAP智慧農業系統,增強種植環節抗風險能力

俗話說,傳統農業是“靠天吃飯”,可見天氣條件、病蟲草害等外部環境對農業生產的重要影響。而智慧農業的應用將在很大程度上將“靠天吃飯”轉變為“知天而作”,幫助農戶有效應對種植環節的不確定性。MAP是線上與線下相結合的服務模式,創立之初就開始投資自建MAP智慧農業系統(以下簡稱“MAP智農”)。三年多來,MAP線下服務面積的快速拓展為線上智慧農業功能迭代提供了難得的應用場景。一方面,農戶在農業生產過程中遇到的各種問題和需求,可以迅速在MAP智農平臺上得到響應;另一方面,中化農業的農藝師在指導農戶種植過程中,會將關鍵農事節點的數據用手機快速記錄在MAP智農系統中,經過年復一年的積累,系統中就積累了各類作物在若干個完整作物季節的生長數據,依靠這些基礎數據,MAP智農對自身精準種植模型的各項參數不斷校準,進而指導下一個作物季的種植,形成數字化種植、智能化生產。在不斷應對各種困難和挑戰的過程中,當前的MAP智農系統在精準氣象、遙感和AI病蟲害識別、農產品品控溯源等四個方面積累了一定的應用能力。

在精準氣象方面,MAP智農融合了雷達及全國5萬多個氣象站的觀測數據,可提供針對農業生產的分鐘級、公里級分辨率的氣象預報及災害預警,實現未來2小時精細化降雨預測,還可為用戶提供10年內公里級氣象、土壤溫度數據的查詢服務;在遙感方面,構建了目前國內唯一能夠提供覆蓋全球范圍的自動化分析平臺,用戶在繪制地塊后3小時內即可看到系統自動生成的10米分辨率遙感分析圖,并根據該分析圖展示的顏色差異,實現精準巡田和作物精準管理,大幅提升了作物長勢監測效率及分析精度;在病蟲害識別方面,MAP智農推出“慧眼”功能,可根據農戶拍攝的照片識別柑橘、葡萄、草莓、蘋果等四種作物的111種病害、133種害蟲及406種雜草,在線診斷病蟲害,同時,擁有經過訓練的AI模型801類目,可根據診斷結果自動給出定制化病害防治方案;在農產品品控溯源方面,中化依托MAP智農提供的田間管理、品質檢測、品質溯源等功能,與盒馬鮮生、益海嘉里等知名企業合作,打造了“MAP Beside”品控品牌,為終端消費者提供全程品質可追溯的優質農產品。

MAP智農提供的這些線上服務功能,在提高生產效率的同時,幫助農戶切實降低了氣象災害、病蟲害對農業生產的不利影響。在黑龍江,MAP為建三江管理局下屬前進農場和濃江農場的181萬畝土地提供智慧農業服務,利用衛星遙感高效監測水稻倒伏和火情,將監測數據實時傳輸至用戶手機,提高日常巡田效率的同時降低了農場工人連夜看守火情信息的工作強度。在山東商河,MAP智農幫助農戶王瑞珍將1 000多畝小麥的巡田時間從3小時減少到20分鐘,效率提升近90%。在河北柏鄉,農戶溫賀新應用MAP智農進行精細化田間管理和智能測土配肥,將600多畝青貯玉米的產量提高約10%。

2023年底前,MAP的智農系統將覆蓋超過2億畝耕地,占全國主糧播種面積的比重超過20%,這將有力促進我國農業生產的防災降害,為糧食穩產高產提供科技保障。

參考文獻

[1] 中共中央黨史和文獻研究院.習近平關于“三農”工作論述摘編[M].中央文獻出版社,2019.

[2] 盛春霞,孔慧,王宗芳,等.曲阜市糧食高產創建的實踐與思考[J].中國農業文摘-農業工程,2018,30(3):30-31.

[3] 徐長青,曹鐵華,蔣春姬,等.吉林省旱災對糧食產量的影響及抗旱減災對策[J].安徽農業科學,2011,39(9):5265-5266+5333.

[4] 李茂松,李章成,王道龍,等.50年來我國自然災害變化對糧食產量的影響[J].自然災害學報,2005,14(2):55-60.