提升小學中年段英語課堂傾聽效果的策略

【摘要】本文針對小學中年段英語課堂傾聽現狀,提出明確目標,利用任務驅動學習;學以致用,在實踐中發展語用能力;方法多樣,維持學習興趣;全情投入,強化情感體驗等提升課堂傾聽效果的策略,同時也建議教師在教學中注意避開“同聲”翻譯、懲罰“失聽者”、不傾聽學生等誤區。

【關鍵詞】中年段 英語課堂 傾聽策略

英語是一門工具性課程,學習英語需要進行反復的運用,才能體現學科本質屬性。換言之,學習英語需要語言環境的滋養。在語言環境里,傾聽是獲取信息的途徑,也是語言交流的必備技能。在語言學習中,有效的傾聽能幫助學生鞏固知識、體驗樂趣、認識世界。《義務教育英語課程標準》(2011年版)明確要求:“要培養學生聽的策略,培養他們在聽的過程中獲取和處理信息的能力。”

中年段是英語學習的起始階段,此時著手培養學生的傾聽習慣,能為后續的語言學習奠定良好的基礎。因為課堂上很多指令、提問、要求都需要學生聽懂,教學才能進行到下一步。本文以培養學生正確傾聽習慣為切入點,結合教學實例,探討如何設計教學活動,引導學生養成良好的聽課習慣。

一、小學中年段英語課堂傾聽現狀

筆者觀察課堂后,發現小學中年段英語課堂存在以下傾聽現狀。

(一)聽而不聞——“假正經”現象

當教師進入教室,發出正式上課的指令,一部分學生正襟危坐、神情嚴肅,看起來是認真聽課的模樣。但仔細觀察,會發現無論教師講什么內容,他們的目光是渙散的,表情是木然的,這說明他們是假裝在聽課,實際上可能正在想跟課堂毫無關聯的事情。這種“假正經”現象,直接的后果就是某些知識點教師在課上多次強調,但是在做習題或測試時,學生還是出錯了。

(二)聽而不思——慣性現象

由于英語不是熟悉的母語,在課堂上學生不懂如何用英語表達,學習總是處于被動狀態。久而久之,學生在英語課上往往不會主動發言。此外,部分教師采用滿堂灌的教學方式,忽略了與學生交流、互動,也沒有給學生留有發言的余地,導致課堂上學生從不舉手發言,從不回應教師,也從不參與思考,因而降低了學生聽課的效率,或者學生根本無法消化教師所講的知識。

(三)聽不持久——激情現象

當前的小學英語教學比較注重調動學生的學習積極性,經常會在課堂上開展一些活動。碰到好玩、有趣的活動,在接受即時評價的當口,一部分學生會高度集中注意力,甚至積極舉手發言,但在外界的活動、評價等刺激消減后,認真傾聽的熱情轉瞬即逝,他們很快又游離于課堂之外。于是,就有了教師口中“有的學生好一陣壞一陣”的現象。

二、提升小學中年段課堂傾聽效果的策略

(一)明確目標,利用任務驅動學習

《義務教育英語課程標準》(2011年版)中對任務型教學有明確的規定:“以具體的任務為載體,以完成任務為動力,在使用英語做事的過程中發展和完善語言能力。”通常,學生明確了目標才能更好地投入學習。所以,教師要明確提出學習目標和學習任務,讓學生學習起來更有針對性。

例如,教學譯林版英語三年級上冊Unit 3“My friends”一課的Story time板塊時,教師沒有給出具體的任務,只播放了課文動畫視頻,然后提問。

T:Well,video is over. When is the story?

S1:Now.

S2:Today.

S3:Goodbye.

T:Its afternoon.(跟進解釋Class is over. They go out of school)

S:Yes.(大部分學生茫然但配合)

這個教學片段中,主要存在兩個明顯的問題:①單刀直入開展活動,沒有說明活動的目的,學生缺失“傾聽”的環節;②活動沒有從語用的角度出發,不利于學生掌握英語知識,也難以發展學生的語言技能。對此,相應的改進建議是:第一,讓學生觀看動畫視頻前,教師應明確任務的目標,強調主要關注哪些信息。在教師的反復提醒下,學生經歷由耳聽到心里記的過程,看視頻時自然會帶著問題辨析、提取有用信息。否則,學生在看視頻時興致勃勃,回答問題時卻找不著北,教學效果大打折扣。第二,對話中教師提出的問題,“When”的設置應更準確。三年級上學期,學生剛開始學習英語,語言基礎非常薄弱,即使他們能夠理解“When”是“什么時候”的意思,但是寬泛的時間范圍讓他們把握不準到底是上午、下午,還是今天、明天。教師與其費勁進行后續解釋,不如提前把問題細化,變成“When is the story?Morning or afternoon”,學生聽到“Morning”“afternoon”這兩個熟悉的單詞(前一單元話題涉及),便能立刻給出堅定的回答。在學生回答之后,教師可以進一步拓展:“Right. Class is over. Look,they say——”學生馬上答“Goodbye”,或者教師順著學生的回答啟發其思考原因:“Why is it afternoon?”這時,如果學生無法用英語表達,可以允許他們用中文回答:“爸爸媽媽來接孩子放學啦。”這里學生即便是用中文作答,也是受教師啟發和傾聽理解的結果。

(二)學以致用,在實踐中發展語用能力

英語課程改革的重點是發展學生的綜合語言運用能力。在教學中,教師應使語言學習的過程成為學生形成積極的情感態度,養成主動思考、大膽實踐的習慣和提高跨文化意識和自主學習能力的過程,引導學生進行語言實踐,學以致用。

例如,教學譯林版英語四年級上冊Unit 3“How many?”的Fun time板塊時,教師課中組織學生分小組操練新學詞匯sticker及How many句型,主要采用師生自由對話的形式操練,練習之后進行小組評星。(得星最多的組獎勵一張sticker,集滿10張sticker可以換糖果)

T:Do you have any stickers?

S1:Yes,I do.

T:How many stickers do you have?

S1:Nine.

T:How many stars do your team have?

(教師引導學生數出來)

S1:One,two,three...fifteen!

S(全組):Yeah!

T:Why?

S2:We have fifteen.They have eleven and twelve.

T:So?

S1:I have ten stickers.(很高興)I can have a candy.

T:Congratulations!

S1:Thank you.

這段完整的表達,體現了兩條教學設計線索:①內容線:9張貼紙——最佳小組——得星換貼紙——10張貼紙——換糖;②情感線:新授句型操練——實際情況描述——真實情感表達。在教師的引導對話過程中,學生對新詞匯和新句型進行了充分的鞏固練習。對話中,教師的問并沒有占太多篇幅,卻是話題的支撐。這樣的教學,能看到語言實際運用帶來的“教”的流暢感和“學”的成就感。可見,在自然狀態下,調動學生的積極性,讓學生先聽后思,是有效的教學策略。為了進一步促進學生有效傾聽,教師可以巧妙地使用兩個小技巧:一是追問。教師進行追問,意味著他對問題有深入探討的興趣。在追問的過程中,問題的探討逐步展開,剖析逐漸深入。從另一個角度看,追問其實也是教師對學生發言水平與答題能力的肯定,體現出學生積極的傾聽狀態。二是評價。教師適時的表揚、鼓勵能提高學生的成就感和自信心。特別是在學生答完問題時,教師使用贊賞的眼神、恰當的評語或者適宜的肢體語言,給予學生正面的點評,讓學生在后續的學習中也能保持良好的狀態。積極、正面的評價還能帶動其他學生把注意力集中在課堂上,認真傾聽教師的每一句話。

(三)方法多樣,維持學習興趣

教師在教學中要培養學生對英語的持久興趣,激勵學生不斷保持較佳的學習狀態,需要采用靈活多樣的教學方法,經常更新教學手段。教學做到花樣百出,才能吸引學生持久地學習。

在小學英語課堂上,直觀、生動地呈現教學內容,是吸引學生積極學習的前提。簡筆畫是英語課堂常用的教學手段,其繪畫省時省力,使用起來靈活、快捷、方便,既可以把教學內容有機地結合起來,又可以迅速吸引學生的注意力。多媒體技術也是常用的教學手段,其能顯著地加大課堂教學容量,提高教學效率。例如,在討論“Is he a...”這個話題時,教師提問題時省略了代表職業、身份等表明一個人屬性的內容,然后用多媒體播放一些視頻、音頻或者圖片。學生想要了解更多信息,尋找到話題的答案,就不得不集中注意力傾聽或觀看。喜歡游戲是兒童的天性,所以,教學中開展游戲活動比較受學生歡迎。游戲能使課堂氛圍變得生動活潑,也能使學生精神振奮。學生樂于參與游戲,也就不會錯過游戲中需要傾聽的地方。英語歌曲是常用的教學素材,其簡單易懂、旋律優美、朗朗上口,再加上教師適當編排的動作,演唱時動口、動腦又動手,能極大地調動學生學習的積極性。由此,教師可以在教學中適當地使用英語歌曲,增加學生傾聽和參與活動的機會。

以上這些教學手段,從結果來看,都能加強學生認真聽講的動力,使傾聽得以持久有效;從過程來看,每個環節、每個活動都需要師生共同參與,這是教師設計教學獨到匠心的體現。

(四)全情投入,強化情感體驗

英語教學的總目標中,情感態度是其中之一。教師需要在教學中不斷激發學生的學習興趣,并引導他們逐漸將興趣轉化為穩定的學習動機,使他們樹立信心、克服困難。因此,教師在教學中需首先整理好自己的情緒,端正自己的態度,每天用飽滿的激情感染學生情緒,使學生全情投入學習。

總的來說,教師在課堂傾聽策略實施過程中,其作用主要體現在三點:第一,情緒要具有感染性。課堂上,如果教師教學情緒高漲,學生也會跟著神采飛揚;師生互動中教師提問聲音清晰激昂、語調流暢歡快,學生聽課也會聚精會神,教學效果自然很好。第二,說說要有技巧。課堂上,教師語言的引導是否恰當、充分,對學生傾聽的效果起到關鍵作用。一般而言,教師用語技巧包括肢體語言和口頭語言兩個方面。考慮到小學生現有能力和年齡特征,教師的口頭語言要短語化、具體化,最好還要抑揚頓挫、詼諧幽默,易于學生理解和接受;肢體語言要充滿童趣、易于模仿。在常規訓練中,教師與學生達成共識的口訣、習慣用語都可以恰當運用,如表揚某人,教師兩手抱拳伸大拇指,全班有節奏地齊說Good,good,very good,等等。第三,賞識鼓勵。賞識教育是人性化、人文化的素質教育理念,賞識教育的推廣有益于保護學生成長的天賦,激發學生內心的潛力,促使學生感受學習的快樂。學生不抗拒課堂,自然就能好好聽講。

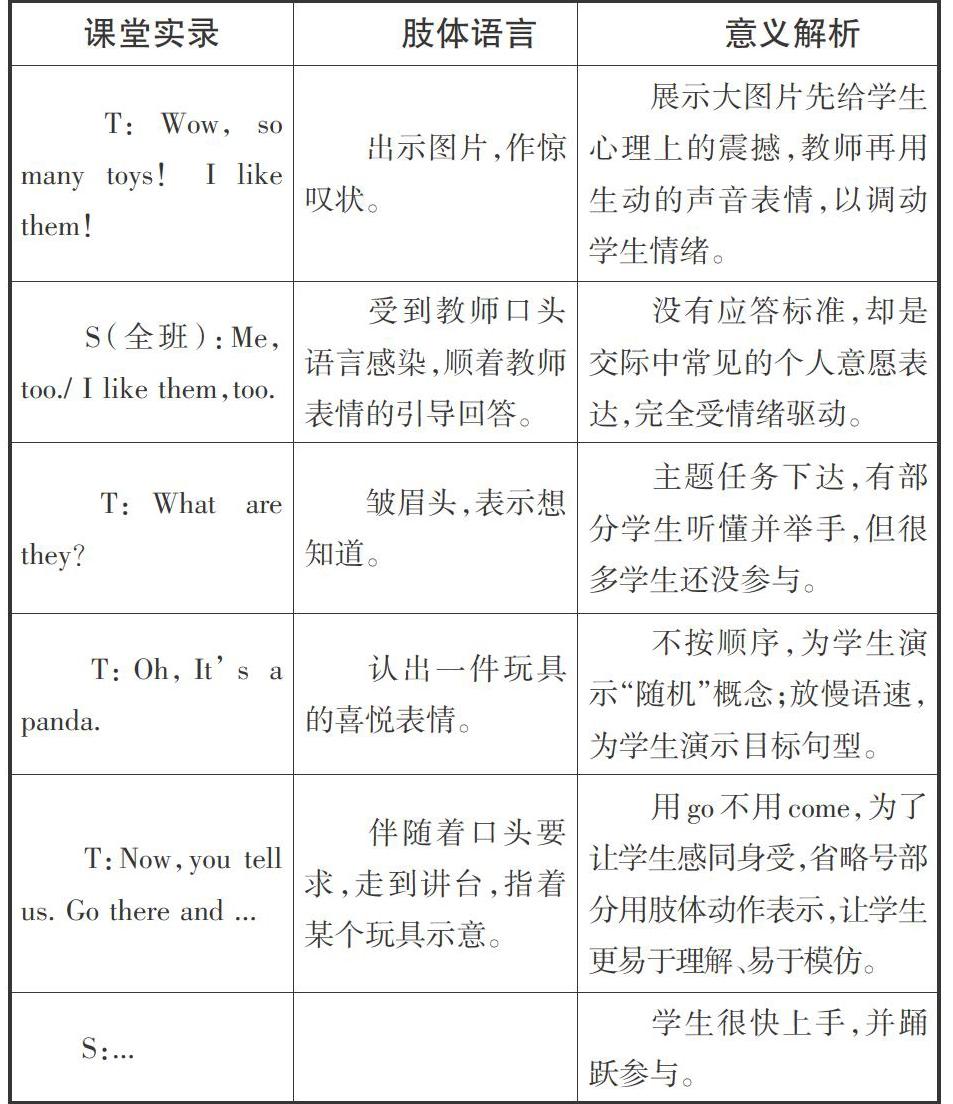

例如,教學譯林版英語三年級下冊Unit 5“How old are you?”一課,教師利用多媒體播放課件,要求學生指出屏幕上有哪些玩具。以下是課堂教學實錄和教學解析。

以上教學片段中,教師使用的肢體語言非常豐富且生動,教師第一句話伴隨著驚嘆的神情,極大地感染了學生的情緒,吸引學生認真傾聽接下來的對話。接著,教師“皺眉頭”表達了疑問的意思,激勵聽懂的學生積極作答。學生回應教師,也是其有效傾聽的表現。可見,教師在教學時全情投入,可以強化學生的情感體驗,提高學生聽課的注意力。

三、小學中年段傾聽策略實施誤區及糾正建議

(一)避免“同聲”翻譯

中年段學生剛接觸英語,學習時確實存在聽不懂的情況。部分教師為了提高學生聽的效率,常常急于將英語譯成漢語,使學生依然沿用漢語的思維思考問題,難以養成英語思維習慣。對于這一點,教師首先要改變觀念,不要經常性地把英語翻譯成漢語,最好采用純英語教學,為學生營造貼合的語言環境;其次可以充分利用媒介,如插圖、課文動畫等,指導學生推理、預測自己沒聽懂的內容或遺漏的信息。

(二)慎重懲罰“失聽者”

培養學生的傾聽習慣需要有耐心、有恒心,不能急于求成。對經常不認真聽講、還沒有形成傾聽習慣的學生,突然提問、責備、懲罰都不是積極的解決方法,反而會破壞課堂氣氛、中斷教學流程,也會打擊學生本人甚至其他學生聽課的積極性。教師課中可以提問認真聽課的學生并表揚他,以旁敲側擊不聽課的學生,或者課后與學生認真聊一聊,讓他意識到不聽課的嚴重后果。

(三)認真傾聽學生

無論哪一個學科的教學,都存在“滿堂灌”的現象,英語教學中這種現象尤為嚴重。這種情況下,教師沒有傾聽學生的機會,或者教師為互動而互動,對話匆匆結束,學生無法從中感受教師的耐心、細心和用心,更難以從中發展傾聽的技能。總結而言,教師不傾聽學生,會直接導致學生也不傾聽教師。在教學中,教師應該重視學生的反饋,在學生發表意見或回答問題時展現親切的微笑,予以合理的應答。如此,學生才會效仿教師,認真傾聽教師的一言一語。

傾聽作為人類學習的基本形態之一,需要經過專門的訓練。學生學會傾聽、懂得傾聽、養成傾聽習慣、形成傾聽能力,是一切學習的基礎。所以,教師要認清課堂學生傾聽的現狀,從中發現問題,并針對問題與學科教學特點,制訂一系列對策,努力培養學生良好的傾聽習慣,提高學生的傾聽能力,讓學生聽得懂、理解快、記得清,為進一步學好英語打下基礎。

作者簡介:馬云(1982— ),女,回族,江蘇南京人,大學本科學歷,一級教師,南京市優秀青年教師,南京市鼓樓區小學英語學科帶頭人,主要研究方向為小學英語教學。

(責編 黃健清)