思維導圖在統編教材習作教學中的應用

[摘要] 統編小學語文教材構建了相對獨立的習作教學體系,教師要在梳理體系的基礎上,借助思維導圖,從寫人、敘事、寫景、狀物、應用、想象等類別入手,為學生提供必要的作文支架。

[關鍵詞] 習作教學;思維導圖;類別;支架

讀寫分編、相互結合,閱讀教學系統與習作教學系統既緊密聯系又各自獨立,是統編小學語文教材的一大特點。了解統編教材習作的編寫體系并選擇合理的教學策略,成為擺在廣大一線語文教師面前的重要課題。筆者借助思維導圖進行統編教材習作教學,收到了較為明顯的成效。

一、明晰編排體系,梳理體裁類別

統編教材的習作編排分為“普通單元”和“習作單元”。“普通單元”的習作與課文關聯一般較為緊密,但也有例外的。如五年級上冊的八個單元習作,有六個單元的習作與單元閱讀要素聯系緊密,跟課文環環相扣。“‘漫畫老師”(第二單元)、“二十年后的家鄉”(第四單元),這兩個單元的習作則與單元課文關聯不大。其主要原因是第二單元為策略單元,讀寫分編;第四單元情感內容上有所結合,方法上讀寫分編。

“習作單元”是統編教材的亮點之一。以往的單元習作教材,篇幅較少,有時甚至就是一道作文題而已,一兩節課便算是完成了教學任務。統編教材以每學期一個單元的篇幅設置習作單元,并根據學段特點構建了螺旋上升的訓練體系,教學也由過去的“短線教學”走向“長線教學”,可見其對習作教學的重視。[1]現對八個習作單元的“習作要素”和“習作主題”做一番梳理(如表1)。

8冊一共安排習作62篇(除六年級下冊6篇外,其余每冊均為8篇)。雖然篇目眾多,但根據體裁進行分類就能很好地劃分,便于后續教學,具體情況如表2、表3所示。

在教學中,教師可將以上表格作為參照,緊密結合單元習作要素,重視不同體裁類別習作的橫向及縱向關聯,努力做到“大處著眼,小處著手”。

二、巧借思維導圖,提供作文支架

思維導圖的核心思想,就是把形象思維和抽象思維很好地結合起來。作為一種創新性的學習工具,思維導圖的出現,預示著人類對大腦潛能的開發進入了一個全新的階段。[2]那么,如何巧借思維導圖,為學生的學習提供必要的作文支架呢?筆者根據習作的不同體裁分別舉例說明。

(一)寫人篇

統編教材三至六年級寫人習作共8篇,現對相關內容進行統計(如表4)。

雖然每個單元各有對應的習作要求,然而就寫人體裁而言,還是有其基本的結構規律的。大體上可以分為兩種類型:圍繞幾個特點寫一個人,或者圍繞一個特點的幾個側面寫好一個人。可以分別用導圖1、導圖2進行表示。[3]

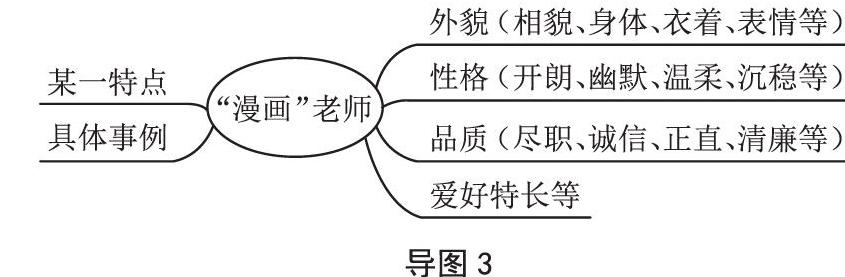

有了以上的思維導圖,學生作文就有了基本結構“打底”。在此基礎上,教師聚焦每個單元的習作要素指導,相對而言就會容易得多了。如五年級上冊第二單元“漫畫”老師,“漫畫”一詞,既增加了習作的趣味性,更形象地說明要突出老師的特點。特別是,強調選擇一兩件事例突出人物外貌、性格、品質、愛好特長等某一方面的特點。與中年級習作要求相比,五年級要求“寫出特點”,這體現了寫人文章從中年級“搭架子”向高年級“寫深入”的轉變。由此可見,“圍繞老師某個特點,選擇事例具體寫”應作為本課教學的重點,而思維導圖3可供參考。

在實際操作中,思維導圖既能指導學生把握某類文章的寫作架構,即“共性問題”,也能解決單元習作的具體要求,即“個性問題”。

(二)寫事篇

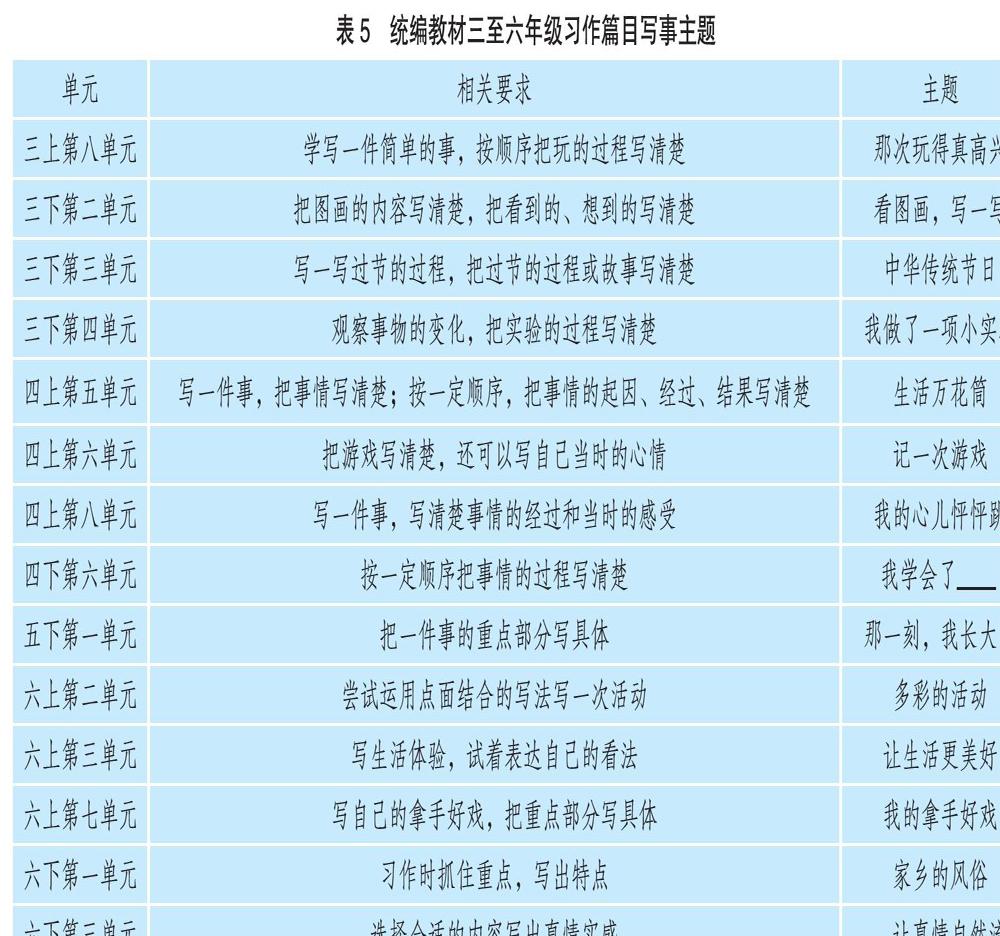

統編教材三至六年級寫事習作共15篇,具體情況梳理如表5所示。

一件完整的事,包括起因、經過、結果等部分。這些部分在腦海中可以想象成一個個“場面”,學生能夠把這些場面有條理、有重點地記錄下來,便完成了對事情的敘述。如《狼牙山五壯士》,可分成這幾個場面:接受任務—痛擊來敵—引上絕路—頂峰殲敵—跳下懸崖。又如《開國大典》,可分成這幾個場面:群眾入場—舉行典禮—閱兵式—群眾游行。而寫節日習俗,也可以選擇若干個有代表性的活動場面進行展開,形成的思維導圖如圖4所示。

例如,教學四年級下冊“我學會了 ”習作主題,有學生選擇“學會游泳”這個素材,就可以分成“學憋氣”“學蹬腿”“學手勢”“學換氣”等多個場面;有學生選擇“學會騎自行車”這個素材,那么就能分成“上車”“直行”“拐彎”“上下坡”等多個場面。若是寫中秋節,則可以抓住“吃月餅”“吃團圓飯”“賞明月”等活動場面展開描寫。有了這樣的“支架”,就能有效解決學生寫事“展不開”的問題。

具體每個單元的指導,要根據單元習作要素有針對性地進行。如六年級上冊第二單元“多彩的活動”,要求“嘗試運用點面結合的寫法寫一次活動”,就可以借鑒《狼牙山五壯士》《開國大典》等文章的寫法。又如寫“慶六一”這個素材,則分為“吃美食”“做游戲”“發獎狀”等場面。同時,在寫場面的時候,既要關注整個場景,也要注意同學的表現,描寫他們的動作、語言以及神態。

(三)寫景篇

統編教材三至六年級寫景習作共5篇,具體分布可統計分析(如表6)。

正如參觀一個地方,需要先有游覽路線圖一樣,寫景文最重要的就是要選定自己所寫的景點有哪些。如課文《記金華的雙龍洞》,就是按照“路上—洞口—外洞—孔隙—內洞—出洞”的景點順序一一道來。又如課文《頤和園》,則是按照“長廊—萬壽山腳下—萬壽山上—昆明湖”的順序進行介紹。由此,我們可以總結出寫景文的基本思維導圖(如圖5)。

當然,具體到每一個單元,需要作適當調整。如五年級上冊第七單元“ 即景”,這是統編教材小學階段的最后一次寫景作文,要求學生從以前的描寫“靜態之景”轉向描寫“動態之景”,難度自然有所提升。這就要求所寫的景物是較短時間內所見,并且要有一定的變化。本課的教學,要引導學生重溫景物描寫的基本順序,遷移運用本單元課文學習的動態描寫,落實本次習作的要求,突破習作重點和難點(如導圖6所示)。

(四)狀物篇

統編教材三至六年級狀物習作共7篇,具體分布如表7所示。

中年級的狀物文以呈現事物特點為主。如五年級上冊第五單元“介紹一種事物”,是寫一篇說明性的文章,但又不能等同于學術意義上的說明文。原因在于,《義務教育語文課程標準(2011年版)》“第四學段”的目標還只是“寫簡單的說明性文章,做到明白清楚”,小學階段更只是初步接觸。教學這一課要把握三點:首先,寫清楚事物的特點;其次,選擇恰當的說明方法;再次,分段介紹事物的不同方面。而評價學生習作時,教師要緊緊圍繞以上各要點展開。這既是教材提供的作文支架,也是評價作文的指標(如導圖7)。就這個角度而言,統編教材作文的設計相比以往教材的確更方便教師的教和學生的學。

(五)應用篇

統編教材三至六年級應用文習作共14篇,可進行相關梳理(如表8)。

統編教材習作部分加大了應用文的比例,編排上由易到難,立足生活、注重實用。教學中,教師要緊緊抓住應用文的特點,體現以用為本的思想。例如,教學五年級上冊第三單元縮寫故事時,重點關注需要保留哪些內容,需要刪除哪些內容,但不能改變故事的原意。指導學生縮寫時,可以采用摘錄、刪減、概括、改寫等多種方法,做到留主干去枝葉,簡化人物語言,保持文脈清晰,以準確地反映原文的中心思想。而基本的判斷標準應當圍繞以下三點:故事是否完整,情節是否連貫,語句是否通順(如導圖8)。

(六)想象篇

統編教材三至六年級想象習作共12篇,具體分布如表9所示。

統編教材習作中的想象類主題,中年級以編寫童話故事為主,高年級強調現實生活的想象,難度無疑有所提升。如五年級上冊第四單元“二十年后的家鄉”,單元習作要素是“學習列提綱,分段敘述”,為學生習作能力訓練的重點。至于想象二十年后的家鄉,則是主題內容。教學中要將兩者有機結合起來,換言之,學生上完這一課,既要能得到一篇“想象佳作”,又要掌握“列提綱,分段敘述”的習作方法。具體如導圖9所示。

總之,“導圖”除了能提供一個簡單的、針對某一具體題目的提綱,還提供指導學生解決某類文章寫作的方法,具有普遍性。將思維導圖應用于習作教學,線索分明,切實可用,指導價值顯著。

[參考文獻]

[1]傅登順.統編教材習作單元的編排特點及教學策略[J].語文教學通訊,2020(Z3):8-11.

[2]白虹.思維導圖[M].北京:中國華僑出版社,2014.

[3]陳智文.跟著導圖學作文[M].福州:福建教育出版社,2019.