場依存型大學(xué)生新媒介素養(yǎng)特點(diǎn)及提升策略探析

郭馨憶 楊艾倫

摘要:大學(xué)生新媒介素養(yǎng)是指大學(xué)生對新媒介的認(rèn)知能力,解讀、批判新媒介的能力以及對新媒介的參與運(yùn)用能力。文章通過歸納場依存型認(rèn)知風(fēng)格大學(xué)生在面對新媒介各種信息時的選擇能力、理解能力、質(zhì)疑能力、評估能力、創(chuàng)造和生產(chǎn)能力以及思辨的反應(yīng)能力特點(diǎn),從場依存型大學(xué)生新媒介素養(yǎng)自我培育,改進(jìn)教師和輔導(dǎo)員的新媒介素養(yǎng)教育教學(xué)方式,加強(qiáng)協(xié)同育人、凈化新媒介環(huán)境等方面提出場依存型認(rèn)知風(fēng)格大學(xué)生新媒介素養(yǎng)提升策略。

關(guān)鍵詞:大學(xué)生;認(rèn)知風(fēng)格;新媒介素養(yǎng);提升策略

中圖分類號:B842.1 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:1674-8883(2021)22-0070-03

基金項(xiàng)目:本論文為云南藝術(shù)學(xué)院2018年科研基金項(xiàng)目“云南人口較少民族大學(xué)生新媒介素養(yǎng)現(xiàn)狀及提升策略研究”成果,項(xiàng)目編號:2018KYJJ23

隨著互聯(lián)網(wǎng)與人們?nèi)粘I畹母叨热诤希鎸?fù)雜多變的社會環(huán)境和媒介環(huán)境,正確理解和善于運(yùn)用新媒介是當(dāng)代大學(xué)生需要具備的重要素養(yǎng)。對外部刺激信息的認(rèn)知加工過程以及對客觀事物提供的線索的依賴程度影響著人的認(rèn)知過程,當(dāng)個體更傾向于借助外部參照對事物作出判斷作為信息加工的依據(jù)時,同時容易受周圍人們,特別是權(quán)威人士的影響和干擾。場依存認(rèn)知風(fēng)格的大學(xué)生在接觸新媒介時表現(xiàn)出的選擇與理解、評價與質(zhì)疑、創(chuàng)造與批判的能力,對學(xué)生的全面發(fā)展、校園和諧穩(wěn)定和整個社會的輿論導(dǎo)向都有著重要的影響。

一、新媒介素養(yǎng)的概念

美國媒介素養(yǎng)研究中心在1992年提出的媒介素養(yǎng)定義得到我國較多專家學(xué)者認(rèn)同,認(rèn)為媒介素養(yǎng)是一種能力,是人們在面對媒介信息時,所具有的選擇理解能力、研究整合能力、質(zhì)疑評估能力以及思辨能力等[1]。這一界定重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了媒介素養(yǎng)是一種加工媒介信息時的綜合能力。

新媒介是依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)出現(xiàn)的“交流”手段,可具體表現(xiàn)為基于信息科技、移動通信而開展的交互式信息交流,具有交互性、結(jié)構(gòu)層級減少、依托互聯(lián)網(wǎng)傳播的特點(diǎn)[2]。美國新媒介聯(lián)合會提出“新媒介素養(yǎng)”由視聽和數(shù)字素養(yǎng)相組成,是由聽覺、視覺、數(shù)字素養(yǎng)等三方面互相疊加構(gòu)建的一種能力和技巧,以及對數(shù)字內(nèi)容進(jìn)行二次處理的能力[3]。這一界定強(qiáng)調(diào)了接觸新媒介時對媒介的感知能力,接收到媒介信息時的理解和判斷能力以及對新媒介的參與和運(yùn)用能力。

二、場依存型認(rèn)知風(fēng)格大學(xué)生新媒介素養(yǎng)特點(diǎn)

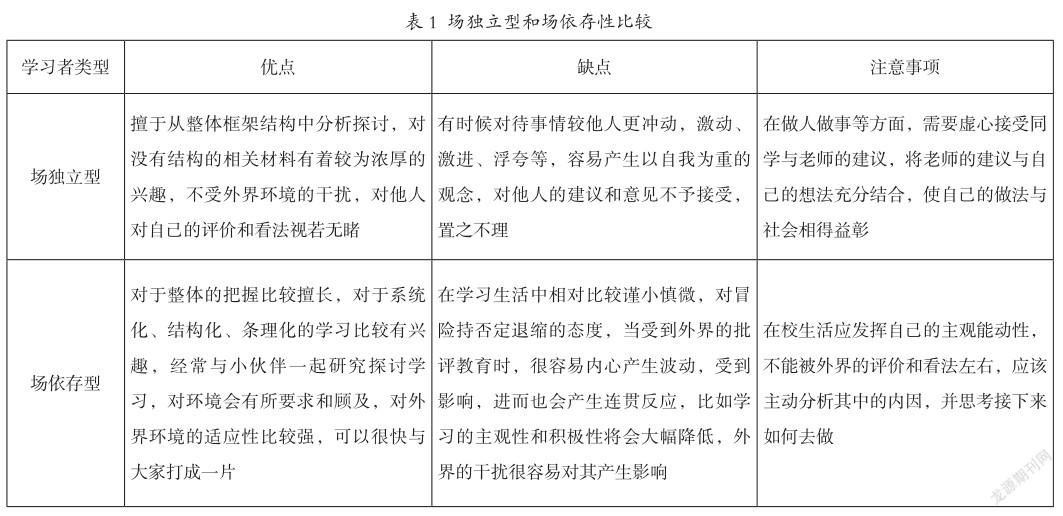

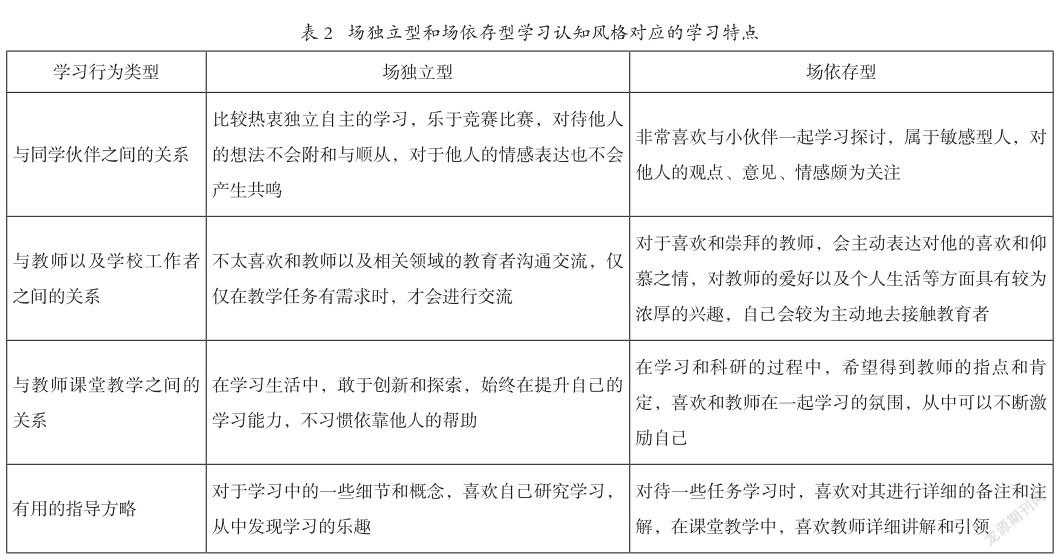

認(rèn)知風(fēng)格是個體偏愛使用的信息加工方式,描述了個體在認(rèn)識外界事物和問題解決中表現(xiàn)出的特點(diǎn),反映了個體知覺信息時的特定偏好。這樣的偏好,在對新媒介的接觸和認(rèn)知、解讀和批判中也是存在的。個體在進(jìn)行認(rèn)知活動過程中,更傾向于利用外在的信息或參照線索,在決定或?qū)嵤┳约旱哪硞€想法前,常常會先了解其他人的想法與做法,根據(jù)自己所掌握的外部情況來作出最后的決定,這樣的認(rèn)知風(fēng)格被稱為場依存型認(rèn)知風(fēng)格。場依存型認(rèn)知風(fēng)格大學(xué)生的新媒介素養(yǎng)具有以下三個特點(diǎn)。

(一)具有明顯的社會性導(dǎo)向的人格特征

場依存型的大學(xué)生對接觸到的新媒介及其信息的認(rèn)知、判斷和態(tài)度更容易被周圍的環(huán)境干擾,特別是當(dāng)環(huán)境中出現(xiàn)更權(quán)威的人物時尤其容易受到影響[4]。他們能夠敏銳地捕捉到對方情緒的變化,有著較強(qiáng)的共情能力,與他人交談時,對對方表達(dá)出的社會性內(nèi)容較為敏感,在對新媒介信息的獲取、分析、評價上表現(xiàn)出明顯的社會性導(dǎo)向的人格特征。場依存型認(rèn)知風(fēng)格的大學(xué)生偏向于基于周圍環(huán)境去界定外界信息,他們對社會線索較為敏感,因此,場依存型大學(xué)生在對新媒介的評估判斷上,容易站在大部分人或者“意見領(lǐng)袖”的一邊,更愿意順應(yīng)“網(wǎng)絡(luò)民意”。

(二)表現(xiàn)出較少的推理技能

場依存型的大學(xué)生更偏向于按材料的原始邏輯接受觀念,偏愛直觀的信息和情景[5]。在認(rèn)知媒介信息時,外部環(huán)境的信息反饋在認(rèn)知判斷中起到重要作用,同時,他們較少在認(rèn)知過程中運(yùn)用推理策略,并且認(rèn)知和判斷的結(jié)果很容易受他人左右。相較于邏輯清晰的理性事物,他們對感性的事物更感興趣,信息獲得、作出判斷多依靠合作,喜歡討論問題,在平常的認(rèn)知過程中,常采用非分析性的知覺方式[6]。在遇到需要解決的問題時,他們運(yùn)用新媒介搜集匯總其他人觀點(diǎn)看法的概率要高于他們獨(dú)立全面思考的概率。

(三)容易運(yùn)用新媒介與他人形成交互

多元化互動性是新媒介的重要特點(diǎn)。場依存型大學(xué)生更愿意大量接觸客觀事物,在與人相處中共情能力強(qiáng),樂群性強(qiáng),在人際交往環(huán)境中表現(xiàn)得較為自信[7]。以互動為主的交互式媒介運(yùn)用的環(huán)境,為場依存型大學(xué)生提供了積極主動參與到新媒體運(yùn)用活動中的興趣所在。場依存型大學(xué)生受環(huán)境的影響較強(qiáng),與他人討論是他們得出對新媒介信息認(rèn)知和判斷結(jié)果認(rèn)知的重要途徑,判斷容易受到群體觀念的左右。在新媒介環(huán)境中,參與者的互動是新媒介運(yùn)用中的重要方面,場依存型認(rèn)知風(fēng)格的大學(xué)生更容易適應(yīng)和參與到與其他人參數(shù)互動的情景中。

三、場依存型認(rèn)知風(fēng)格大學(xué)生新媒介素養(yǎng)提升策略

大學(xué)生群體在新媒介素養(yǎng)方面主要有下列幾種特點(diǎn):一是從新媒介的接觸情況上來看,新媒介已經(jīng)成為大學(xué)生每天接觸的最主要的媒介,對于新媒介的依賴性比較強(qiáng);二是從新媒介的認(rèn)知情況上來看,絕大部分大學(xué)生都對大眾媒介的功能有基本認(rèn)知,對新媒介及其傳遞的信息能較為理性地分析;三是從對新媒介的辯證思考能力來看,面對多元的媒介信息,大學(xué)生較為缺乏思考意識,對信息的判斷思考主觀性、片面性較強(qiáng),對信息掌握的全局意識也較為欠缺;四是從新媒介的運(yùn)用能力上來看,大學(xué)生對新媒介技術(shù)的利用能力還停留在比較基礎(chǔ)的水平,缺乏積極參與的意識,大部分大學(xué)生有利用新媒介參與公共事務(wù)的想法,還有待真正付諸實(shí)踐,但存在運(yùn)用新媒介時批判性思維不足,能力有待提高的特點(diǎn)[8]。結(jié)合大學(xué)生群體新媒介素養(yǎng)和場依存型認(rèn)知風(fēng)格的特點(diǎn),我們可以對場依存型認(rèn)知風(fēng)格的大學(xué)生實(shí)施以下三點(diǎn)新媒介素養(yǎng)提升策略。

(一)加強(qiáng)場依存型大學(xué)生新媒介素養(yǎng)自我培育

一是理性地接觸和使用新媒介。場依存型認(rèn)知風(fēng)格大學(xué)生應(yīng)主動克服周圍的環(huán)境干擾和他人意見的影響,堅(jiān)持獨(dú)立個體的思維能力,在新媒體的接觸、認(rèn)知、解讀、運(yùn)用等環(huán)節(jié)中需要全面思考,以最大限度減少新媒介的消極影響。做到對新媒介的認(rèn)知不止簡單地劃分對與錯;做到客觀理性分析,不夾雜個人喜好;做到獨(dú)立思考,摒棄對他人和環(huán)境提供信息和參照的依賴。二是辨明真假是非,建立自己的標(biāo)準(zhǔn)。場依存型認(rèn)知風(fēng)格大學(xué)生不能因?yàn)樽约簜€人喜好而盲從,不因自己的主觀喜好而影響對事物的判斷。在冗雜的新媒介環(huán)境中要能抓住重點(diǎn),對“專家”的說法秉持批判的態(tài)度,思考媒介為傳遞信息的目的、意義,信息中有沒有疑點(diǎn),別的媒介對待同一信息觀點(diǎn)和態(tài)度是否一致,接下來大眾對信息的輿論導(dǎo)向可能是什么等問題,做到辨明真假是非,建立自己的標(biāo)準(zhǔn),避免成為散播謠言的助手。

(二)改進(jìn)教師和輔導(dǎo)員的新媒介素養(yǎng)教育教學(xué)方式

專任教師和輔導(dǎo)員是高校中對大學(xué)生開展學(xué)科知識和學(xué)生思想政治教育的主要實(shí)施者,如果教師和輔導(dǎo)員的新媒介素養(yǎng)教學(xué)教育方式能較好地與學(xué)生的認(rèn)知風(fēng)格相匹配,將更有利于教師的教和學(xué)生的學(xué)。因此,在開展對場依存型大學(xué)生新媒介素養(yǎng)教育教學(xué)時,應(yīng)建立以學(xué)生為中心的交互式教育教學(xué)模式,為學(xué)生提供交流探討的平臺;同時,具有場依存特征的學(xué)生在學(xué)習(xí)中喜歡有序信息的引導(dǎo),需要適時提示,因此在輔導(dǎo)員和教師開展新媒介素養(yǎng)教育教學(xué)時應(yīng)提供結(jié)構(gòu)化信息和額外的引導(dǎo)。引導(dǎo)學(xué)生掌握各類新媒介工具的使用方式,正確認(rèn)知和自覺運(yùn)用媒介信息傳播規(guī)律,提高獲取新媒介信息的效率,帶著批判思維應(yīng)用新媒介信息。

(三)加強(qiáng)協(xié)同育人,凈化新媒介環(huán)境

場依存型大學(xué)生易受環(huán)境干擾,因此構(gòu)建一個良好的新媒介環(huán)境,加強(qiáng)媒介運(yùn)行規(guī)范化建設(shè),強(qiáng)化新媒介行業(yè)從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng),有著重要的意義[9]。從新媒介運(yùn)營政策法規(guī)的建立健全、新媒介運(yùn)營的監(jiān)管到媒體人在實(shí)踐工作中自覺提高自身修養(yǎng)等各個方面協(xié)同發(fā)力,弘揚(yáng)主旋律,傳遞正能量,人人爭做“四有”好網(wǎng)民,共同營造文明健康、積極向上的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,為大學(xué)生成長學(xué)習(xí)構(gòu)建一個清朗的新媒介環(huán)境。

四、結(jié)語

目前正處于新媒介快速發(fā)展的時代,當(dāng)一股強(qiáng)大的傳播信息流與形式多樣的傳媒文化涌現(xiàn)的時候,有策略地利用新媒體、能夠主動思辨的能力對于場依存型大學(xué)生來說是追趕時代潮流的風(fēng)帆。從這一方面來說,場依存型大學(xué)生的新媒介素養(yǎng)教育顯得尤為重要。而新媒介素養(yǎng)的養(yǎng)成和宣傳思想工作的引導(dǎo)對于增強(qiáng)場依存型大學(xué)生的思想認(rèn)同和情感認(rèn)同,堅(jiān)定青年信心、鼓舞青年斗志、凝聚青春力量,引導(dǎo)廣大青年弘揚(yáng)主旋律、堅(jiān)定聽黨話、跟黨走有著重要意義。

參考文獻(xiàn):

[1] 白傳之,閆歡.媒介教育論[M].北京:中國傳媒大學(xué)出版社,2008:12.

[2] 張開.媒介素養(yǎng)概論[M].北京:中國傳媒大學(xué)出版社,2006:15-20.

[3] 張志安.新媒體素養(yǎng)[M].北京:高等教育出版社,2020:30-32.

[4] 陸曄.中國傳播學(xué)評論第三輯 媒介素養(yǎng)專輯[M].上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2008:26.

[5] 段京肅.大眾傳播學(xué):媒介與人和社會的關(guān)系[M].北京:北京大學(xué)出版社,2011:59.

[6] 馬歇爾·麥克盧漢.理解媒介:論人的延伸[M].何道寬,譯.南京:譯林出版社,2019:45-65.

[7] 卜衛(wèi),任娟.超越“數(shù)字鴻溝”:發(fā)展具有社會包容性的數(shù)字素養(yǎng)教育[J].新聞與寫作,2020(10):30-38.

[8] 李德剛,何玉.新媒介素養(yǎng):參與式文化背景下媒介素養(yǎng)教育的轉(zhuǎn)向[J].中國廣播電視學(xué)刊,2007(12):39-40.

[9] 蔡騏,李玲.信息過載時代的新媒介素養(yǎng)[J].現(xiàn)代傳播(中國傳媒大學(xué)學(xué)報(bào)),2013(9):120-124.

作者簡介 郭馨憶,碩士,講師,大學(xué)生心理健康教育咨詢中心教師,研究方向:大學(xué)生心理健康教育。楊艾倫,碩士,助教,專職輔導(dǎo)員,系本文通訊作者,研究方向:民族藝術(shù)傳播與網(wǎng)絡(luò)思政教育。