基于核心素養的高考二輪復習課例設計

朱永勝

[摘? ?要]在高考歷史二輪復習中,幫助學生構建歷史學科知識體系,落實核心素養非常必要。研究真題,梳理主干知識,圍繞主題設計問題,這些都是落實核心素養的重要手段。高中歷史核心素養的培養要突出以人為本,服務立德樹人。

[關鍵詞]二輪復習;高考歷史;核心素養

[中圖分類號]? ? G633.51? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2021)10-0057-04

高考歷史二輪復習是提升能力的關鍵階段,它不能是一輪復習的重復,也不能單純追求形式,華而不實。如果沒有先進的理念指導,學生的收獲就會極少,能力提高也會有限。《普通高中歷史課程標準(2017年版)》中的一個顯著亮點就是“學科核心素養”概念的提出。核心素養概念提出的根本目的在于引導學生將知識的學習轉化為能力的學習,從而培養學生的思維品質,大力推進素質教育。在強調學科核心素養落地的時代背景下,把核心素養落實到二輪復習中非常必要,本文以復習課《工業文明的追求(1949—1957)》為例進行探討。

一、教學設計的目的和思路

教學設計應圍繞立德樹人根本任務展開。高中歷史課程標準的提出,是高中歷史教育落實立德樹人根本任務的具體體現,它有利于實現從學科本位、知識本位到育人本位的根本轉型。要實施黨的教育方針,就要在歷史教學中落實核心素養的培育,提高高考二輪復習的針對性。

落實核心素養的培育需要圍繞教學主題進行教學設計。所謂教學主題是指教師在借鑒史學研究成果、深入把握相關知識的基礎上,結合課程標準確立的一堂課的主體和靈魂,是對教材的升華和凝練。本復習課涉及的內容主要有國民經濟的恢復、“一五”計劃、三大改造等。工業化不僅是必修2中國史的重要內容,也是必修1世界史的重要內容,筆者在深刻把握古今中外的聯系后,結合課程標準,將本節課的主題確定為“工業文明的追求”。

高中歷史學科核心素養包括時空觀念、歷史解釋、史料實證、唯物史觀、家國情懷五個方面。本課設計分為四大部分,第一部分以時空為線索,把握階段特征,體現時空觀念,讓學生在時空發展脈絡中理解新中國追求工業文明的基本史實。第二部分以真題為依托,把握命題方向。研究真題怎樣考查核心素養,有利于提升學生的解題能力,提高二輪復習的效率。第三部分梳理主干知識,深化歷史解釋。第四部分探討關鍵問題,落實素養本位。

二、教學實施過程

【真題導入】

(2014年全國新課標Ⅰ卷)“一五”計劃期間,我國實行糧食計劃供應制度,各地根據國家糧食計劃供應的相關規定,以戶籍為依據確定糧食供應的對象與數量。這一制度的實行(? ? ? ?)

A.有利于資本主義工商業改造

B.保障了工業化戰略實施

C.緩解了災害造成的糧食短缺

D.加速了國民經濟的恢復

所考查的核心素養:時空觀念、歷史解釋。

【解析】實行糧食計劃供應制度,與資本主義工商業改造沒有聯系,故A項錯誤;抓住題干信息“‘一五計劃期間”,結合所學知識可知,糧食計劃供應制度屬于計劃經濟體制的內容,這種體制對于增加積累和擴大投資,推動工業化建設發揮了重要作用,故B項正確;自然災害造成的糧食短缺發生在1959—1961年間,與題干時間不符,故C項錯誤;1952年底,國民經濟恢復的任務已經完成,與題干時間不符,故D項錯誤。

【教師設問和導入】此題考查了哪些學科核心素養?在學生回答的基礎上,筆者總結此題主要考查了時空觀念、歷史解釋兩大核心素養。該課復習的是1949—1957年新中國推進工業化的歷史,屬于必修2的內容。為了幫助學生建立系統的知識體系,筆者先進行通史復習,梳理這一時期政治、經濟、文化的主要史實,總結階段特征。

【設計意圖】 以高考真題導入本課,讓學生對高考真題如何體現核心素養有初步的了解,激發學生的學習興趣。

(一)以時空為線索,把握階段特征

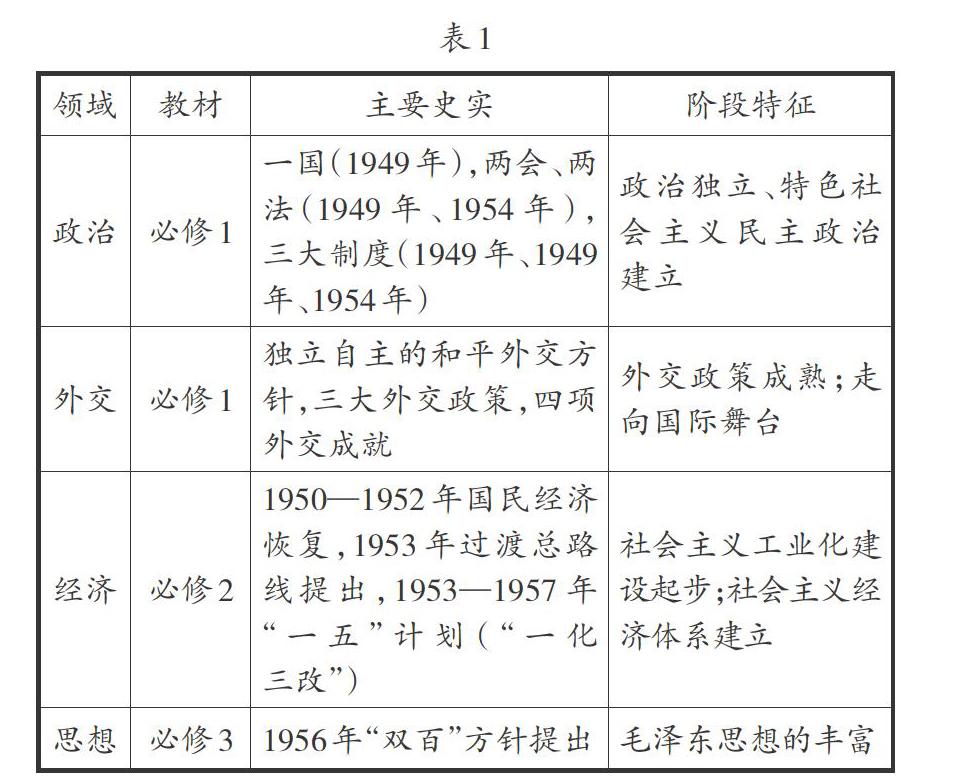

【學生活動】學生自主填寫表1,并在小組討論完善后展示。

【設計意圖】高考二輪復習需要從通史角度進行總體把握。本環節的設計意圖在于幫助學生從政治、外交、經濟、思想四個角度把握主要事實,提升時空觀念核心素養。筆者把工業化建設起步的內容放入1949—1957年社會主義建設的內容之中,有利于將專題史和通史融合起來,加深學生對史實的認識和理解,有利于落實歷史解釋核心素養的培養。

(二)以真題為依托,把握命題方向

新高考立足于考查學生的主干知識、必備品格、關鍵能力。近幾年的高考歷史試題擯棄了偏、難、怪題。研究高考真題就是和高考命題者對話,從而洞悉高頻考點和試題的考查目的,把握高考的方向。

【設計意圖】洞悉高頻考點,這有利于教師在梳理主干知識的時候大膽取舍;洞悉高頻考點,有利于教師下一步的教學設計;洞悉高頻考點,有利于教師了解通過主干知識考查核心素養的途徑。

(三)梳理主干知識,深化歷史解釋

【教師設問】國民經濟恢復的措施有哪些?過渡時期總路線的內容是什么?“一五”計劃的任務和成果分別是什么?社會主義三大改造的性質和意義是什么?讓學生自主思考,分組回答。

1.國民經濟恢復(1950—1952年)

措施:合理調整工商業;穩定物價,統一財經。

意義:為國家開展有計劃的經濟建設創造了條件。

2.過渡時期總路線

要在一個相當長的時期內,逐步實現國家的社會主義工業化,并逐步實現國家對農業、手工業和資本主義工商業的社會主義改造。(“一化三改”)

3.“一五”計劃(1953—1957年)

(1)任務:一是優先發展重工業,處理好重工業、輕工業和農業之間的關系;二是進行三大改造。

(2)成果:初步建立了獨立的工業體系,初步奠定了社會主義工業化的基礎。

4.社會主義三大改造

(1)性質:生產資料私有制變為社會主義公有制。

(2)意義:1956年,社會主義革命完成,社會主義公有制建立,社會主義制度基本建立起來。計劃經濟體制基本形成,為中國社會主義工業化的發展開辟了道路。

【設計意圖】梳理主干知識是為了構建知識體系。在二輪復習過程中,要對高頻考點進行取舍,不要面面俱到。對主干知識的理解,也是對這段歷史的解釋。讓學生對主干知識進行梳理和講述,可以培養學生歷史解釋的能力。

(四)探究關鍵問題,落實核心素養

材料一? ? 為了迅速增強經濟實力和國防力量,蘇聯采取了優先發展重工業的方針,由農業和輕工業為重工業的發展提供資金。在經濟體制方面實行單一的公有制,實行高度集中的計劃經濟,建立相對獨立于資本主義世界市場之外的經濟體系……它開辟了一種不同于市場經濟的計劃經濟體制和新型的工業化模式。在這一模式下,國家可以按照統一計劃調配人力物力和財力資源,在較短的時間里實現經濟的快速發展。

——人教版必修2第17課《從“戰時共產主義”

到“斯大林模式”》

材料二? ? “因為我國過去重工業的基礎極為薄弱,經濟不能獨立,國防不能鞏固,帝國主義國家都來欺負我們……”“資本主義國家從發展輕工業開始,一般是花五十年到一百年的時間才能實現工業化,而蘇聯采用了社會主義工業化的方針,從重工業開始,在十多年中就實現了國家的工業化。”

——摘編自《建國以來重要文獻選編》

(1)根據材料并結合所學知識,指出中、蘇工業化進程中的共同點。

環境相同:面臨帝國主義的軍事威脅和經濟封鎖;工業基礎薄弱。

目的相同:增強綜合國力,尤其是增強國防實力,鞏固社會主義政權。

方針相同:優先發展重工業、高積累、高計劃。

材料三? ? 黨在過渡時期的總路線和總任務是要在一個相當長的時期內基本上實現國家的工業化……從1953年起,我們就要進入大規模經濟建設了,準備以20年時間建成中國的工業化……但是首先重要并能帶動輕工業和農業發展的是建設重工業;《論十大關系》實際上是思考開辟一條跟蘇聯有所不同的中國工業化道路的問題;八大進一步確定了社會主義建設的戰略目標,即“盡可能迅速地實現國家工業化”……實現國家工業化是中國人民百年來夢寐以求的理想。

——摘編自《中國共產黨歷史》

(2)據上述材料并結合所學知識,闡明新中國成立初期工業化的基本設想,并分析這一設想與蘇聯的工業化道路有何不同。

基本設想:優先發展重工業,盡快實現工業化。

不同:中國不能和蘇聯一樣片面發展重工業,要處理好重工業、輕工業和農業之間的關系,走一條與蘇聯不同的中國社會主義工業化道路。

材料四? ? 早期工業化(原生自發型),以英國為代表,從18世紀60年代開始,到19世紀40年代基本完成,用了80多年時間。

材料五? ?市場總是在擴大,需求總是在增加,工場手工業再也不能滿足這種需求了,于是蒸汽和機器就引起了工業中的革命。

——馬克思《共產黨宣言》

材料六? ? 從英國的工業化來看,工業化是以私營企業為主要形式進行的,并且就國內經濟運行來看,基本上是市場調節,政府直接干預較少。

——引自嚴中平主編《中國近代經濟史(1840-1894)》

(3)根據材料并結合所學知識,歸納指出中國與以英國為代表的西方國家在工業化進程中的差異。

主要形式不同:中國以國有企業為主要形式;英國以私營企業為主要形式。主導力量不同:中國是政府主導;英國是市場(民間)主導。主觀目的不同:中國是維護政治統治;英國是獲取經濟利益。具體進程不同:中國是從重工業(軍事)開始的,其發展速度快;英國是從輕工業(紡織)開始的,其發展時間長。

【設計意圖】中外關聯、古今貫通,是學生在高考中需要具備的重要能力,為此,教師需重視培養學生的時空觀念和歷史解釋核心素養。材料一體現了“公有制的確立有利于實施計劃經濟,計劃經濟的實施有利于實現工業化”這一核心考點。我國三大改造開始于1953年,“一五”計劃也開始于1953年,兩個事件同時開展是因為公有制的確立有利于實施計劃經濟,而實施計劃經濟有利于集中全國的人力、物力和財力進行工業化建設。這樣,工業化、計劃經濟與公有制三者的關系也就一目了然了。在這一環節里,學生既培養了史料實證能力,又加深了對歷史的認識,這有利于歷史解釋素養的落實。

【課后作業】結合所學知識,回顧整理近現代中國工業化發展的相關史實。

艱難開啟:洋務運動 (19世紀60—90年代)。

曲折發展:近代中國民族工業的發展時間為19世紀六七十年代至20世紀40年代,歷經產生、初步發展、短暫春天、顯著發展、日益萎縮和陷入絕境等發展階段。

重新起步:“一五”計劃與社會主義工業化(1953—1957年)。

冒進與調整:“大躍進”與“八字方針”(1958—1965年)。

追趕與騰飛:經濟體制改革與社會主義市場經濟體制的建立(1984年至今)。

【設計意圖】1949—1957年,中國共產黨帶領中國人民追求工業化的過程是屬于中國工業化歷程的一個階段,把這段歷史放入近現代中國人民追求近代化、工業化的歷史長河中,能更好地體現出中國共產黨所做出的卓越貢獻。在歷史的長河中窺探歷史的變與不變,在小專題中看到大專題,有理有序,同時滲透著時空觀念和家國情懷素養。

三、教學認識和反思

教育部頒布的《高中歷史課程標準(2017年版)》對歷史學科核心素養做了明確界定:“學科核心素養是學科育人價值的集中體現,是學生通過學科學習逐步形成的正確價值觀念、必備品格和關鍵能力。”高中歷史二輪復習在落實知識體系、形成知識框架的過程中需要落實核心素養的培養。教師的講解、學生的探究、師生的互動是培養核心素養的重要途徑。在二輪復習的過程中,筆者有以下三點重要的體會:

1.二輪復習要圍繞主題落實核心素養的培養

沒有主題,課堂就沒有靈魂。時空觀念、史料實證、歷史解釋、唯物史觀、家國情懷是核心素養的分述,正確價值觀念、必備品格和關鍵能力是核心素養的總述。主題立意有利于正確價值觀念、必備品格和關鍵能力的形成。本課的主題是“工業化的追求”,圍繞該主題開展教學,既有利于激勵學生努力學習文化知識,掌握過硬本領,投身民族復興的偉大事業中,也有利于學生形成正確的價值觀念。

2.三輪復習落實核心素養要以人為本

本課設計注重發揮學生的主體作用,從主干知識的梳理到關鍵問題的突破,都以學生為主體,通過問題引導學生自主探究、小組合作,落實了以人為本的理念。

3.二輪復習落實核心素養要樹立正確的教材觀

二輪復習要摒棄“教教材”的陳舊觀念,樹立“用教材教”的教材觀。二輪復習要把教材用活,就要圍繞主題整合教材,大膽取舍教材,自主開發教材,創造性地理解教材。筆者把人教版必修2第17課《從“戰時共產主義”到“斯大林模式”》的相應內容作為材料,用來說明實施計劃經濟有利于推進當時的中國工業化,從而讓學生獲得了準確的歷史解釋。

把二輪復習和歷史核心素養的培養結合起來,使二輪復習更加有效,是一個長期的、艱苦的探索過程,需要實踐的檢驗、不斷地完善;需要設計教學主題,并圍繞主題開展教學;需要反復鉆研課程標準、教材和真題。此外,教學流程的設計需要符合學生的認識規律,讓學生在感悟中提高,在參與中成長。

(責任編輯? ? 袁? ?妮)