穴位注射聯合止嗽散治療風邪犯肺型慢性咳嗽的臨床觀察

楊曉仙

【關鍵詞】穴位注射;止嗽散;風邪犯肺;咳嗽

咳嗽是臨床常見疾病,臨床門診接診患者中,有多數為慢性咳嗽或反復發作患者[1]。慢性咳嗽病因復雜,常見于咳嗽變異性哮喘、上氣道咳嗽綜合征、胃食管反流相關性咳嗽等,還有部分原因不明的咳嗽[2]。現代醫學多采用對癥治療方案,臨床療效局限,有些患者因為癥狀不能緩解,自行長期服用抗菌藥物和鎮咳藥物,但是不僅療效不理想,甚至會對人體產生副作用。筆者在臨床中擅長應用穴位注射聯合止嗽散加減治療風邪犯肺型慢性咳嗽,并取得顯著療效,且無明顯副作用。本研究選取臨床風邪犯肺型慢性咳嗽進行臨床研究,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

60例風邪犯肺型咳嗽患者為2019年4月至2020年10月就診于南京中醫藥大學附屬醫院推拿科門診。采用隨機數字表法,將病例隨機分為治療組與對照組,每組各30例。

診斷標準:參考《中醫病證診斷療效標準》[3]制定的風邪犯肺型咳嗽的診斷標準:咳嗽,干咳少痰或無痰,咽癢,微惡風寒,口微渴,舌尖紅,苔薄白或微黃,脈浮細或浮數。

納入標準:(1)符合上述風邪犯肺型咳嗽的診斷標準,并且病程大于4周;(2)受試者均知情同意,自愿加入臨床試驗。(3)接受本研究治療期間停止其他治療。

排除標準:(1)伴有發熱、鼻塞流涕及咽痛等感冒急性期患者;(2)有明確原因引起的急性咳嗽,如急性支氣管炎、慢性支氣管炎急性發作、支氣管哮喘、異物吸入及藥物誘發等;(3)合并精神疾病,或高血壓、糖尿病等基礎疾病,或心腦血管、呼吸系統、肝腎疾病者;長期使用藥物影響咳嗽癥狀者;(4)懷孕或哺乳期婦女等不適合穴位注射的患者;(5)對本試驗采用藥物有過敏史者。

1.2 研究方法

對照組予止嗽散加減口服:桔梗15 g,荊芥15 g,白前15 g,百部12 g,紫菀15 g,陳皮12 g,甘草3 g,蟬蛻3 g,兼有熱象者,加浙貝母10 g,杏仁10 g,連翹15 g,蘆根40 g,兼有寒證者,加干姜6 g,細辛6 g,五味子10 g,兼有燥邪者,加北沙參20 g,枇杷葉10 g,麥冬10 g;兼有痰濕者,加半夏10 g,烏梅10 g,茯苓10 g,海浮石10 g。早晚各服200 mL,連服7天為一療程,共2療程。

治療組采用穴位注射黃芪注射液與口服止嗽散結合治療。穴位注射操作方法:采用黃芪注射液(國藥準字Z33020179,生產廠家:正大青春寶藥業有限公司,規格10 mL×6支)。患者取俯臥位,充分暴露背部施術部位,行常規消毒。術者左手拇指與食指放于穴位(大椎、雙側肺俞、雙側脾俞)兩旁撐開皮膚,使局部皮膚緊繃,右手持5 mL一次性無菌注射器快速刺入皮下,向脊柱方向緩慢斜刺,進針約10 mm,有酸脹得氣感后,回抽無血再注入黃芪注射液,每個穴位注射約1 mL,隔日一次。操作時密切關注患者,詢問有無不適。注射完畢用棉簽按壓針孔部位,止嗽散用藥同對照組,療程同對照組。

1.3 觀察指標及評定標準

(1)參照《中醫病證診斷療效標準》[3-4]制定癥狀觀察評分表。將癥狀表現予量化積分,具體積分情況為:咳嗽、咽癢、咯痰三項由輕至重,分別計為0、2、4、6分;煩躁、口渴、畏寒、大便、舌苔、脈象六項按照正常、異常,分別計為0、1分。(2)不良事件:包括穴位注射操作及藥物作用引起的不良反應。(3)參考《中醫病癥診斷療效標準》制定療效評定標準。痊愈為治療后咳嗽完全消失,相關癥狀明顯改善,積分減少率≥95%者;顯效為治療后咳嗽明顯減輕,相關癥狀改善,積分減少率≥70%,并且≤95%者;有效為治療后咳嗽有減輕,相關癥狀有改善,積分減少率30%~70%者;無效為治療后咳嗽無改善甚或加重,積分減少率<30%者。

1.4 統計學方法

所有試驗數據均采用SPSS 23.0軟件進行統計學分析。計量資料以(x—±s)表示,采用t檢驗進行比較;計數資料采用χ2檢驗;等級資料采用秩和檢驗分析。當P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

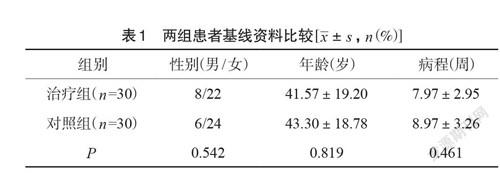

2.1 兩組患者一般資料比較

兩組患者在性別、年齡、病程等一般情況進行比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.2 兩組臨床療效比較

治療組總有效率93.33%,對照組總有效率73.33%,兩者比較有顯著差異,(Z=-2.295,P=0.022)有統計學意義,見表2。

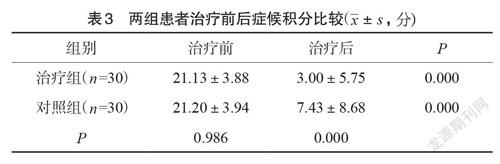

2.3 兩組治療前后癥候積分比較

治療前兩組患者癥候積分比較,差異無統計學意義,具有可比性(P>0.05);治療后兩組癥狀積分與治療前比較,均有明顯降低(P<0.001);治療后,治療組癥候積分明顯低于對照組(P<0.001),見表3。

2.4 兩組安全性評價結果

兩組患者治療過程中均未出現藥物過敏及血腫、感染、暈針等不良反應,均無不良事件發生。

3 討論

臨床中慢性咳嗽發病率高,病因復雜,經常有原因不明的情況,任何年齡段均可發生,慢性咳嗽病程遷延反復,影響兒童生長發育,對于成人則會影響正常的工作和生活。中醫學認為咳嗽是獨立的疾病,其病因主要分為外感和內傷,外感之中,風邪是咳嗽的主要原因,《金匱要略》中提出“風舍于肺,其人則咳”[5],風為六淫之首,百病之始,而肺為嬌臟,居于上焦,最易受邪,風邪從口鼻或皮毛而入,侵犯肺臟,肺氣宣降失常則發生咳嗽。《雜病源流犀燭》也提出“蓋肺不傷不咳,脾不傷不久咳”[6],脾胃同居中焦,是氣機升降的樞紐,同時脾胃也為后天之本,是全身氣化動力的源泉,脾胃虛弱則肺氣阻于中焦而上逆,脾虛失運,痰濕內生,則更易受風邪引動發生反復咳嗽。臨證應當從整體角度出發,辨證論治,正如《黃帝內經》所言“五臟六腑皆令人咳,非獨肺也”[7],并非但見肺癥而獨治肺,這樣才能取得穩定的療效。

止嗽散出自于程鐘齡《醫學心悟》,全方平和溫潤,能治療“諸般咳嗽”[8],具有既無攻擊過當之虞,亦無閉門留寇之過的特點。風邪犯肺,易兼有寒、熱、燥、濕等邪氣,止嗽散具有解表不傷正,散寒不助熱的特點,是臨床中常用于治療風邪犯肺型咳嗽的有效方劑[9]。方中桔梗苦辛微溫,宣肺利膈,白前辛甘微寒,降氣祛痰,兩者一升一降,宣降肺氣止咳,桔梗又能載藥上行,直達病灶,咳嗽不論寒熱均能應用;百部、紫菀微溫不熱,藥入肺經,均能潤肺止咳,咳嗽不論新久均能應用。以上四味藥合用,調整失常氣機,使得肺能宣肅;另配合荊芥疏風解表,清利咽喉,陳皮導氣行滯,祛濕化痰,甘草緩急利咽止嗽,調和諸藥藥性。全方配伍溫而不燥,潤而不膩,起疏風宣肺、化痰止咳的功效。

穴位注射療法是將藥物通過注射方式施用于穴位,穴位與藥物共同發揮治療作用的特色中醫外治療法,具有療效明確、安全便捷等優勢。經絡內連臟腑,外絡肢節,人體通過經絡溝通內外表里,聯絡五臟六腑,腧穴是內臟疾病在體表的反應點,同時也能通過刺激體表腧穴來治療臟腑疾病。本研究選用大椎穴、肺俞穴、脾俞穴為注射治療穴位,是從整體辨證出發,臨床驗證有效的處方。大椎屬督脈,督脈為陽脈之海,陽主衛表,具有疏風解表的功效,另大椎能“療五勞七傷,風勞時氣”,是強壯要穴。肺俞、脾俞屬膀胱經穴,《傷寒論淺注》云“太陽之氣與肺金合而主皮毛”[10],說明膀胱經與肺系疾病的聯系,肺俞是臨床治療肺系疾病的要穴;脾俞為脾臟背腧穴,取其培土生金之意,三穴同用,標本同治。此外,現代研究表明大椎、肺俞穴位于頸段交感神經干和胸1-4交感鏈附近,針刺相應穴位可以增加交感神經及β2受體功能,改善氣道高反應,從而起到解除氣管痙攣、緩解咳嗽的作用[11]。穴位注射的藥物選擇上,研究證明黃芪注射液安全性高,無長期毒性作用[12],廣泛應用于臨床。本研究結果表明,穴位注射黃芪注射液聯能有效治療慢性咳嗽,這與黃芪注射液的作用關系密切。黃芪性甘溫無毒,有扶正祛邪,補氣養元的功效,可以加快機體代謝,提升機體的免疫功能,臨床研究也表明黃芪提取物中含有的黃酮類、皂苷類、多糖等多種有效成分具有改善肺功能、增強免疫和抗感染等。

綜上所述,穴位注射聯合止嗽散治療風邪犯肺型久咳慢咳,標本兼治,既解外感標邪,又能調脾肺之不足,減少咳嗽反復發作,且具有安全性高的特點,是臨床值得推廣的有效治療方法。