美國也出現(xiàn)文科危機了嗎?

趙菀瀅

文科生似乎在哪都不太受歡迎了。

在美國,佛羅里達州的前州長里克·斯科特在2011年就曾宣稱“我們州不需要更多的人類學家”;文科生奧巴馬也質疑了歷史專業(yè)的價值,后來雖然道歉,但學者們依舊表示難以接受;畢業(yè)于美國一流文理學院,研究東亞的肯塔基州州長馬特·貝文也聲稱“你們想學文科的可以繼續(xù)學,但不會得到補貼”。

難道在文科被稱為“貴族學科”的美國,文科也開始受“鄙視”了?

文科生薪資高峰出現(xiàn)在50歲

據(jù)美國國家教育統(tǒng)計中心的最新數(shù)據(jù),在2012到2018年間,獲得理工科學士學位的總人數(shù)上漲了31%,其中獲得計算機和信息科學本科學位的人數(shù)上漲56%,工程學增加42%。在目前25歲以上的在職人員中,有近一半的美國人都持有理工科本科及以上學位。

反觀文科,自2012年起,高校每年都在流失大量文科生。哲學與宗教學科的學位頒發(fā)量從2012年的1.2萬多下跌至9603。即使是稍稍熱門一些的社會學,2018年的畢業(yè)生與6年前比也少了2萬多人。

由于新冠疫情對美國整體經(jīng)濟的打擊,高校營收難,文科更是慘成“犧牲品”。

僅在2021年,美國有超過50多個文科博士項目決定秋季不再招收新生。有公立“常春藤”之稱的加州大學伯克利分校也已暫停人類學、社會學和藝術史專業(yè)博士學位的錄取。而對于小型文理學院(校園面積小、學生人數(shù)少并且班級規(guī)模小的大學)來說,“暫停招生”都無法止損。紐約的艾爾米拉學院表示,今年將直接取消多個院系,包括古典文學、國際研究、音樂、哲學和宗教等眾多文科專業(yè)。

“‘沒錢的確是文科院系面臨的普遍現(xiàn)象。”在布朗大學攻讀哲學博士的帕特里克·麥基(Patrick McKee)告訴南風窗記者,由于學校內部的資助金有很多都是來自科技龍頭公司或金融行業(yè)的捐款,文科專業(yè)能夠分到一杯羹的概率就更小了。

對此,麻省理工學院的哲學教授塔瑪·沙皮羅(Tamar Schapiro)也深有感觸,她告訴南風窗記者:“我對不斷減少的文科生數(shù)量感到擔憂,也對很多學校不再為人文學科提供資源和幫助感到擔憂。而且不幸的是,我也沒有解決方法。”

沙皮羅教授還發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在由于高校內學理工科的學生太多,班級大多都滿員或者“超載”,教室容納不下,“已經(jīng)出現(xiàn)了實用性上的問題。”她表示現(xiàn)在許多綜合院校都在采用組合專業(yè)的形式,比如計算機加哲學,她本人在耶魯大學讀本科時也曾是數(shù)學與哲學的雙專業(yè)學生。而推行這種“文理組合”,一方面是為了分散硬件設施和資源,縮小課堂人數(shù),另一方面也是為了刺激學生對文科的興趣。

但沙皮羅教授對文科的生存狀況依舊不持樂觀態(tài)度,“學理是大趨勢。我無法預測未來,但我們已經(jīng)踏入了信息時代,并且還只是在起步階段,所以我不認為這個趨勢會散去,但我們仍然需要找到平衡”。

麻省理工的人類學教授格雷厄姆·瓊斯(Graham Jones)則更為消極,他坦言,逐年遞減的文科生數(shù)量令他不安,“這是一個病態(tài)社會的征兆。”

其實從時間線上看,在經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的2001年至2005年間,美國還曾出現(xiàn)過一陣小的學文潮,畢業(yè)于社科與歷史專業(yè)的本科生數(shù)量在這期間上漲3.3萬。但好景不長,從2008年起,文科就開始面臨生源瓶頸,并在2012年后出現(xiàn)斷崖式的下跌。

文科教育培養(yǎng)的解決問題、批判性思維和適應性之類的寶貴技能很難量化,但在各行各業(yè)中能發(fā)揮長久的價值。

瓊斯教授猜測,2008年美國的金融危機讓許多家庭蒙上了對經(jīng)濟下滑的陰影,而這種心理上的不安和焦慮往往持續(xù)多年。與理工科相比,文科因為其職業(yè)不定性,加重了這份“不安”。當學生在經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境下面臨專業(yè)選擇時,職業(yè)方向更為明確的“理科”也就更搶手。

“和計算機系畢業(yè)的人相比,拿著一個人類學的文憑能給你帶來什么工作呢?”瓊斯教授非常理解人們對理科趨之若鶩的心理。“如果你從MIT的計算機科學系畢業(yè),你可能的確更容易賺大錢。而且當競爭對象是金錢時,你就很難再為人文科學和社會科學的‘價值辯護。錢能帶來穩(wěn)定,能支持你的家庭。這對于我們很多來自移民家庭的學生來說,是非常難拒絕的。”

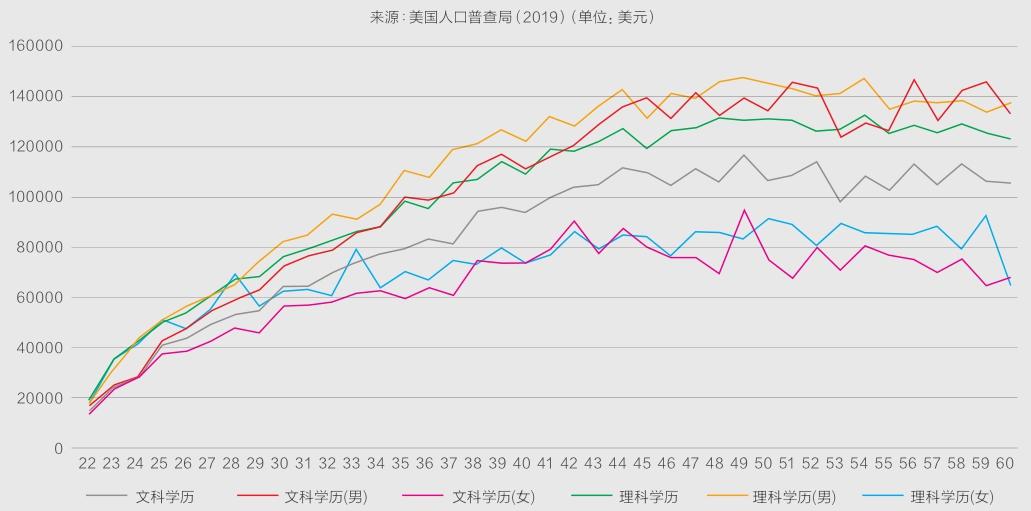

據(jù)2019年美國人口普查局的統(tǒng)計,在23至25歲之間的美國人中,全職從事計算機科學與工程等理科專業(yè)的平均年收入為41663美元。這比歷史學或社會科學(包括經(jīng)濟學、政治學和社會學)專業(yè)的人的平均起薪高出33%。

的確,文科文憑在起薪上幾乎不占據(jù)任何優(yōu)勢。但同時2017年美國人口普查局的數(shù)據(jù)也表明,在這場薪資馬拉松中,文科生雖然起步慢,但有后勁。文科生的薪資高峰通常出現(xiàn)在50歲之后,社會科學和歷史專業(yè)男性畢業(yè)生在51歲時,平均年收入已經(jīng)反超理科生,達到145730美元。盡管女性依舊面臨收入不平等的問題,但文科與理科生的收入差距從近50%縮小到了30%。

當理科生成為“文”盲

對此,哈佛大學肯尼迪學院和教育學院的教授大衛(wèi)·戴明(David Deming)在美國媒體的文章中指出,這得益于文科生的“長期價值”,也源于文科教育培養(yǎng)的“軟實力”。文科教育培養(yǎng)的解決問題、批判性思維和適應性之類的寶貴技能很難量化,但在各行各業(yè)中能發(fā)揮長久的價值。

布朗大學哲學博士生帕特里克·麥基對此表示認同,“在學習哲學的過程中,我們會不斷地思考、提問,再反思。這個思辨的過程會助你成為一個清晰而嚴謹?shù)乃伎颊撸绻芎煤脤W習和掌握這個能力,它可以讓你在任何領域發(fā)光發(fā)熱”。

在讀博前,麥基本科就讀于哈佛大學經(jīng)濟和數(shù)學系,隨后在金融行業(yè)工作了十余年,在事業(yè)上已經(jīng)小有成就。據(jù)他的工作經(jīng)驗,“在工作中,你是邊做邊學的。入門時有一定的知識儲備當然好,但有興趣和思考的能力更重要”。

“我在職場上結識過,也雇用了許多文科生。我不認為文科文憑本身會讓你在職場上受阻,這取決于個人,關鍵是你如何利用它,你的興趣在哪。”

2018年,因為對哲學的個人興趣,還在工作的麥基利用業(yè)余時間加入了麻省理工為在職人員開設的學習項目,沙皮羅教授便是他的哲學導師。“當我進入三四十歲后,我發(fā)現(xiàn)我會思考更多哲學問題。比如什么是一個值得工作的公司,如何平衡生活、工作和家庭,也開始做慈善工作。尤其是當你在科技、金融等領域的工作可以對世界產(chǎn)生很大的影響時,你就更有責任思考如何更好地使用你的職位,哪些人會受到你和你工作的影響。”

同樣在工作后重返校園的赫克托·貝爾特蘭(Héctor Beltrán)如今已經(jīng)是麻省理工人類學的助理教授,是瓊斯教授的學員,也是瓊斯教授提到的“移民家庭”的孩子。他本科就讀于麻省理工,是計算機科學和工程的雙專業(yè)畢業(yè)生。

文科(不含法律和商科)和理工科學歷在各年齡的收入

“我讀書時就是個很典型的麻省理工理科生。我們在本科時需要至少上8節(jié)文科課,雖然換算下來也就是一學期一節(jié),但我當時覺得這完全是個負擔。”當時為了在大學期間少上幾節(jié)文科課,全身心投入科研,貝爾特蘭在高中時就跑去社區(qū)大學修了幾節(jié)文科課,并申請轉學分。大學畢業(yè)后,他被德勤會計師事務所錄用,拿著令人羨慕的工資,一切都順風順水。

“我來自移民家庭,也是家里第一個大學生,錢其實對于我和我的家庭來說都很重要。”貝爾特蘭承認當時有一定的恐懼,但他選擇了跟從內心的想法。

在工作期間,因為貝爾特蘭的雙語優(yōu)勢(英語和西班牙語),他被外派到墨西哥,除本職工作外還充當翻譯。但也正是因為這段經(jīng)歷,貝爾特蘭在工作兩年后毅然決然地決定辭職。

“我始終覺得缺了點什么。”他說,“我可以翻譯語言,但我無法翻譯文化。”貝爾特蘭參與了一個超市的程序安裝項目,雖然程序由美國人開發(fā),但最終每天要使用的人都將是墨西哥人。但因為兩方的文化差異,無論是在日常交談還是在硬件的設計上,“對墨西哥文化的理解缺失”顯得十分扎眼。

“我漸漸對硬數(shù)據(jù)的工作感到不滿足。我很想重返校園,彌補這種‘缺失。”兩年后,他在加州大學伯克利分校攻讀社會文化人類學,并且拿到博士學位,現(xiàn)在又回到麻省理工研究“計算在技術方面如何與身份、種族、階級和民族問題相交”。

“我來自移民家庭,也是家里第一個大學生,錢其實對于我和我的家庭來說都很重要。”貝爾特蘭承認當時有一定的恐懼,但他選擇了跟從內心的想法。

“我不清楚在行業(yè)內與我有相同想法的人多不多。但拿現(xiàn)在人類學系舉例吧,這幾年,我和同事們都明顯看到了學生們對學文的熱情,我們系的學生也在不斷增多。這可能與‘覺醒的一代有關,再加上近幾年因為一些社會事件,美國有越來越多關于種族、社會與文化的討論,很多人也開始主動思考這些問題和現(xiàn)象,而文科教育能夠支持和幫助到他們。”

人類學不是“在挖骨頭”

正如貝爾特蘭所說,即使是在世界一流的理工院校,學生也難逃學文的“包袱”。除了被強制性要求上滿8節(jié)文科課外,麻省理工的本科生還需要選擇一個Concentration(可以理解為輔修)。比如選哲學,就需要至少上3節(jié)哲學課,其余的可以選修文學、女性與性別學等等。

沙皮羅教授表示,“這其實并不輕松。”在加入麻省理工前,她曾在斯坦福大學哲學系授課15年。“雖然在斯坦福大學有更多的哲學專業(yè)學生,但我并沒有因為麻省理工的學生大多不主修哲學就減少他們的工作量。我布置相同數(shù)量的閱讀和論文,而且令我欣慰的是,有許多學生甚至會做更多的閱讀,超額完成任務。”

“我覺得對文科的不感興趣更多是來自不了解。”瓊斯教授表示,“甚至現(xiàn)在都還有人認為人類學是在挖骨頭呢!”

“我覺得對文科的不感興趣更多是來自不了解。”瓊斯教授表示,“甚至現(xiàn)在都還有人認為人類學是在挖骨頭呢!”

在授課的過程中,瓊斯教授發(fā)現(xiàn)學生一旦對人類學有了基本的認識,就會發(fā)現(xiàn)其實人類學,乃至社科類學習,是在找尋“科學與人文之間平衡”。“我熱愛科學,也感謝科學,接種新冠疫苗的那天是我最開心的日子。”瓊斯教授笑道,“但如果沒有人文、藝術和社科教育帶來的社會意識和文化理解,也就不可能擁有這些成功的科學家和工程師。”

在麻省理工,有一節(jié)課叫作“生命的意義”。這節(jié)課的一部分初衷就是給學生一個機會,思考技術對社會乃至全人類帶來的影響,告訴他們何為“社會責任感”。

瓊斯教授表示,“我們很多學生正在開發(fā)可能重塑、破壞甚至毀滅人類生命的技術,所以他們需要思考后果。而作為人類學家,我們也會提供思考和評估科學技術對社會的影響的方法。”

“我曾有一個學生告訴我他在做使人長生不老的實驗。我就問他如果人類真的長生不老,永遠地活下去,這個世界會什么樣?學生的回答是,‘我不知道,我從來沒有想過。”瓊斯教授表示有些驚慌。“對他們來說,科學就是單純的做實驗,而我作為人類學家想告訴他們的是,科學絕不單純是實驗,不對人類產(chǎn)生后果的實驗是不存在的。而且很多時候,科學家和工程師都只是在實驗后才想到后果,但那個時候也許已經(jīng)太晚了。”

沙皮羅教授說,文科影響著整個社會的文化,而社會也是所有工程和所有技術工作的巢穴。接受過文科教育的人,以及從事藝術、哲學、歷史等職業(yè)的人們,都在幫助我們的文化保持健康,因為文化本身無法自潔。如果文化處于亞健康狀態(tài),社會將會變得不堪一擊。

“過去四年的美國,在政治上度過了一段艱難的時期,我想我們都認識到了思考政治、歷史、道德的意義,科技烏托邦主義也許并不是社會的‘長生不老藥。”