STEAM教育視域下高職院校培養創新型數字人才的思考

楊勇 商譯彤

[摘要]以人工智能、云計算、區塊鏈等新技術為主的新興產業催生了更高級的經濟形態,如何培養適配高端產業與產業高端需求的創新型數字人才是新時代高職院校高水平建設的核心議題。STEAM教育是終身性、整體性、系統性的教學體系,其跨學科綜合性育人理念與高職院校創新型數字人才的培養目標、內容、形式等多方面深度契合,是高職院校培育高質量創新型數字人才的有效路徑。高職院校引入STEAM教育,應做到多元育人主體達成共同愿景,形成育人合力,協同創設開放共享的STEAM育人環境;開展STEAM教育師資培訓,重塑教師育人理念,提升教師綜合能力,完善培訓與認證體系,組建STEAM教師團隊;開發具有高職特色的STEAM教育課程資源,構建EILP項目課程框架,整體提高創新型數字人才培養的質量與水平。

[關鍵詞]STEAM教育;創新型數字人才;高職院校

[作者簡介]楊勇(1982- ),男,河南鄭州人,天津職業技術師范大學經濟與管理學院,教授,博士,碩士生導師;商譯彤(1993- ),女,河北衡水人,天津職業技術師范大學經濟與管理學院在讀碩士。(天津? 300222)

[基金項目]本文系2016天津市教育科學“十三五”規劃課題“對接于天津自貿區的應用型本科學生職業核心技能培訓研究”(項目編號:VE1049,項目主持人:陳雪)的研究成果和2020年度天津市教育工作重點調研課題項目“基于學生視角的提升高等教育質量評價與路徑改進研究”(項目編號:JYDY-20201033,項目主持人:楊勇)的階段性研究成果。

[中圖分類號]G710? ? [文獻標識碼]A? ? [文章編號]1004-3985(2021)07-0052-07

隨著科學技術與信息技術的快速迭代,以人工智能、云計算、區塊鏈等新技術為主的新興產業催生了更高級的經濟形態,數字經濟已經成為新時代經濟發展的主導者與引領者,是新常態下推動經濟高質量發展的主引擎。在數字經濟蓬勃發展背景下,傳統制造業、服務業、農業等產業形態開始轉型。《國家職業教育改革實施方案 》提出職業教育要“重點聚焦經濟發展與產業結構調整滿足各行各業對技術技能人才的緊迫需求”。在創新驅動、科教興國與人才強國政策下,高職院校培養的創新型數字人才是服務國家創新發展、數字經濟建設與重點產業轉型升級的生力軍。“到2035年,我國數字經濟規模將達到16萬億美元,滲透率48%,總就業容量達4.15億人。”①未來創新型數字人才有巨大的缺口,倒逼高職院校轉變傳統的育人理念,但目前高職院校培養創新型數字人才的模式仍未突破浮于表面、流于形式的藩籬,人才培養質量與水平亟待提升。

STEAM是科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)、藝術(Arts)和數學(Mathematics)的縮寫,即跨學科教育理念,是創新型、科技型、應用型人才培養的新模式。這一教學模式已在美國、英國、德國等發達國家得到實踐論證,我國也有部分專家學者對這一理念高度肯定。袁磊認為,STEAM教育為增強國家的核心競爭力提供可行方案,為提升學生核心素養提供有效路徑,為實現教育創新提供全新模式。師保國認為,提升學生的創新素養,STEAM教育是一條重要而有效的途徑。陳明選認為,STEAM教育指向創新型人才的培育,與我們的教育在教育理念、教學內容和教學設計形式等層面深度契合。可見,STEAM教育是培養創新型數字人才的有效路徑,與高職院校人才培養目標、理念、內容、環境與形式等多方面相耦合。但STEAM教育在我國啟動時間較晚,目前專家學者針對STEAM教育相關研究較少,成果主要涉及創客教育、課程體系、人才培養、國外研究及本土化等方面,直接應用于高職院校創新型人才培養的高質量研究嚴重匱乏。新時代,高職院校是綜合素養高、技術技能水平高、社會認可度高的創新型數字人才的“培養皿”,在STEAM教育視域下對高職院校培養創新型數字人才展開思考,具有重要的價值意蘊。

一、追本溯源:STEAM教育的歷史緣起

STEAM教育源于20世紀80年代,最初提出的形式是STEM教育戰略,由美國國家科學委員會(National Science Board)首次提出,將科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)和數學(Mathematics)四個學科交叉融合,形成跨學科教育模式,以應對科技創新型人才匱乏的危機。2005年,美國國家科學院聯合國家工程院等四個部門遞交了題為《駕馭風暴:美國動員起來為更加輝煌的未來》的報告,分別從擴充課程類型、提高教師數量、強化教師教學技能與出臺政策支持STEM領域學術研究四個方面提出了系統性促進STEM教育發展的戰略性方案。2006年,美國政府出臺的《美國競爭力計劃》提出把STEM素養納入集成性人才素養關鍵部分中。2007年,美國國會通過《國家競爭力法》,提出加大STEM 教育投資力度,支持相關課程與項目研發,設置系列獎勵積極推動政策落實。2009年,伴隨教育創新運動的興起,為支持國家經濟建設培養大批創新型復合人才,STEM教育逐步上升到優先發展的重要位置。2010年,學者Georgette Yakman認為應將人文與藝術(Arts)融入傳統STEM教育理念中,提升學生人文與藝術綜合素養,形成STEAM教育新模式并在美國各教育層次廣泛應用。

2015年,我國教育部發布的《關于“十三五”期間全面深入推進教育信息化工作的指導意見(征求意見稿)》提出探索STEAM教育等新教育模式。2017年,中國教育科學研究院發布《中國STEM教育白皮書》,該報告指出STEM教育是面向所有學生培養綜合素質的重要載體,全社會應共同參與,同時提出應納入國家創新人才培養戰略。STEAM教育以各學科有機融合的形式整體提升學生的主動學習意識、團隊協作能力、科研創新精神與技術技能水平,能為高職院校提升創新型數字人才培養質量提供有力支持與保障。

二、邏輯支撐:STEAM教育的核心思想框架

STEAM教育是終身性、整體性、系統性的教學體系,其核心思想包括“以學生為中心”的育人理念、跨學科融合的教學內容、體驗式的教學方式、團隊協作式的學習模式、產生創新成果的教學目標。高職院校引入STEAM教育理念,讓學生在解決實際項目與問題過程中提升綜合能力,養成終身學習的意識與習慣,使其適應社會發展的同時高度匹配產業需求。

(一)“以學生為中心”的育人理念

“以學生為中心”注重學生自身從內部建構知識,以學生的全面發展與綜合素養提升為中心,是STEAM理念的核心。學生學習的過程是自我完善、自我發展與自我提升的過程。高職院校培養創新型數字人才,以人才技術技能水平提升,職業素養提升,邏輯、創新、批判等能力提升為中心開展系列教學活動。以立德樹人為目標導向,注重在教育過程中引導學生樹立正確的政治方向、價值取向與職業導向,培養知行合一、全面發展的復合型人才。

(二)跨學科融合的教學內容

跨學科融合的教學內容是STEAM教育提升創新型數字人才復合能力的基礎。STEAM有機融合科學、技術、工程、藝術與數學等學科的教育內容,擴大學生綜合知識儲備,可使高職院校輸出的人才理論扎實、基礎寬厚、善于發現各學科知識之間的差異與聯系,可將知識靈活遷移與運用,解決實際問題。各學科之間各司其職、分工協作、有機融合,形成育人整體,可更好地發揮作用,提升學生跨學科思維能力,輔助學生熟練掌握各專業學科的核心概念、知識與技能,從而實現培養的創新型數字人才從“一技之長”到“一專多能”。

(三)體驗式的教學方式

STEAM教育布置的學習任務沒有明確的定義界限,主要源于生活中實際問題或真實項目。以體驗式的教學方式為主,教師結合具體項目、實際問題與設計任務組織兼具真實性、靈活性與針對性的教學活動,學生實踐學習過程是在真實情景下完成學習任務。高職院校應在高度還原現代化、數字化、網絡化的生產環境中開展體驗式教學,傳遞專業領域內國際國內重點項目、關鍵問題與前沿技術等相關信息,使創新型數字人才適應未來的工作環境,了解行業發展方向與崗位要求,能從體驗式學習中學會運用各學科綜合知識解決實際問題。

(四)團隊協作式的學習模式

STEAM教育布置的學習任務一般較為煩瑣、復雜,工作量較大,學生個人無法獨立完成,需組建團隊,通過分工合作、取長補短通力完成任務。在這一過程中,教師負責發布任務、指導與點評,充當協助者的角色,而學生是主體,自主選擇項目、團隊與角色。團隊小組完成任務的過程中可提升學生溝通、表達與協作能力,充分發揮學生的主觀能動性,學生通過自主學習還可以更高效地內化所學知識。學習任務完成后進行成果的交流與展示,通過教師評價與小組成員互評便于學生總結經驗、后續優化與自我提升。

(五)產生創新成果的教學目標

在學習的過程中提升學生的創新能力與批判性思維,通過不斷實踐與探究,衍生出高質量創新成果,這是STEAM教育重要的教學目標,也是檢驗STEAM教學成果的重要方式之一,創新成果質量是學生學習效果與育人質量的具體體現。高職院校培養的創新型數字人才的創新成果不僅局限于產品創新,還包括創意設計、技術優化與工藝創新等多方面的創新。教學評價要側重形成性評價與表現性評價,同時對學生的創新成果給予綜合性評估。

三、關系證成:STEAM教育培養創新型數字人才的核心價值

創新型數字人才同時具備創新人才與數字人才品質特征,數字人才是指具備數字素養與數字能力的應用型人才。“2013年歐委會正式發布《數字能力框架》,將數字能力定義為在工作、學習、娛樂以及社會參與中自信及創造性地使用ICT(信息與通信技術)的知識、技能和態度。”②“一般界定的創新型人才主要指具有創新意識、創新精神、創新思維、創新能力并能夠取得創新成果的人才。”③高職院校培養的創新型數字人才是具有創新意識、創新精神與數字素養的高素質人才,能熟練運用專業領域內智能化、網絡化、現代化的新技術、新產品與新設備,適應數字經濟發展,適配高端產業與產業高端需求的復合型人才。STEAM教育跨學科綜合性的育人目標與高職院校的創新型數字人才綜合素養培養導向具有高度一致性,高職院校引入STEAM教育可在提升人才綜合素養的同時,推動育人模式的創新。

(一)提升創新型數字人才綜合素養

創新型數字人才的綜合素養包括情感導向、知識儲備與實踐能力三個層次。情感導向層面,指的是堅持以人為本,德育先行,注重培養創新型數字人才的職業精神,包括工匠精神、創新精神、批判精神、愛崗敬業與協作精神等,并將人文素養的培育融入育人的全方位與全過程,輸出肩負時代使命的“大國工匠”。知識儲備層面,創新型數字人才應涉獵與專業相關的科學、技術、工程等多學科的學習內容,對知識的掌握要有一定的深度和廣度,滿足知識交叉、技術集成與信息融合對復合型人才綜合知識儲備的要求。實踐能力層面,要求創新型數字人才具備較強的專業實踐能力,能熟練應用專業領域內智能化、數字化、網絡化的儀器與設備,具備較強創新能力與數字能力,可將創意與新材料、新技術與新工藝相結合衍生出高質量的創新成果。STEAM教育的目標是提升學生的人文素養、創新品質、技能水平、協作精神、反思與解決問題的能力,最終實現學生的全面發展與終身發展,包含人文藝術、團隊協作、科學探究、學會學習、技術獲得、創新實踐等要素。這與創新型數字人才綜合素養的核心要素相適配,所以高職院校引入STEAM教育能科學、高效、高質地提升創新型數字人才的綜合素養。

(二)推動高職院校育人模式創新

高職院校育人模式一直與本科趨同,缺乏培育創新型、數字型、復合型人才的特色育人模式與經驗。《國家職業教育改革實施方案》與《教育部 財政部關于實施中國特色高水平高職學校和專業建設計劃的意見》的發布,標志著高等職業教育進入了高水平、高質量、特色化發展的新階段,肩負著滿足高端產業與產業高端對高素質技術技能人才需求的新使命,因此亟待引入新的育人理念、模式與方法。STEAM教育這一跨學科融合的育人模式,轉變教師領導者的身份,以學生為主體,在數字化、現代化、生活化的場景中培育學生的創新思維、創造能力與協作能力,其有效性已在美國、英國、德國等多國家得到證實,可高效地培育創新型復合人才,解決智能制造業、現代服務業中工程類、科技類與信息技術類從業人員短缺問題,保障學生的可持續發展。高職院校引入STEAM教育,可推動育人模式創新,促進創新型數字人才培養提質升級。

四、路徑探析:STEAM教育對高職院校培養創新型數字人才的啟示

結合STEAM教育的分析,高職院校應做到多元育人主體達成共同愿景,形成育人合力,協同創設開放共享的STEAM育人環境;開展STEAM教育師資培訓,重塑教師育人理念,提升教師綜合能力,完善培訓與認證體系,組建STEAM教師團隊;開發具有高職特色的“STEAM +”教育課程資源,構建EILP項目課程框架,從而充分發揮STEAM教育的作用。

(一)多元育人主體達成共同愿景

STEAM教育需要多主體進行多角度、全方位的頂層設計,協同打造一體化的創新人才培養生態系統,從而推動STEAM教育在高職院校科學、高效、系統地開展。深化STEAM教育改革需出臺制度文件,創設適切創新型數字人才發展的育人環境。

1.多元主體形成育人合力。在政府、社會、學校、科研機構、企業等主體達成共同愿景的基礎上,完善頂層設計,建立多方聯動機制,形成高職STEAM教育生態圈。國家職業教育相關管理部門應加大對STEAM教育的支持力度,出臺系列政策,鼓勵學校、科研機構、企業與其他第三方部門積極開展STEAM教育應用于高職院校培養創新型數字人才的相關研究,協同開發專業、課程、項目與教材等,制定人才培養標準與相關質量考核評估體系,選定部分高水平高職院校先行試點,綜合評估后全面推廣,并逐步優化升級,以確保高職院校STEAM教育培養創新型數字人才的質量,保障人才的全面發展與終身發展,實現從學會一技之長到綜合素養提升,從改變認知到提高能力,從體驗學習到創新實踐,從模仿練習到知識生產,使其與社會崗位需求和企業職業要求適配。

2.協同創設開放共享的STEAM育人環境。STEAM教育是以實踐教學為主的育人模式,強調學生在“做中學”,各主體要充分調動有效的動態教學資源,協同創設開放共享的STEAM育人環境。“政社校研企”多元主體共同打造數字化、網絡化、現代化的STEAM育人環境,更新軟硬件教學設施,引入新產品、新工藝與新技術,創設技術技能創新實踐環境、社會實踐育人環境、數字智能化生產體驗環境、跨學科專業知識學習環境與開拓創新人文環境,搭建創新型數字人才“培養皿”。技術技能創新實踐環境,是將“教研創”等多功能集合,運用人工智能、云計算、互聯網等新技術開展實訓實踐教學,提供真實情景模擬、精準路向推薦、智慧育人管理與個性教學服務。社會實踐育人環境,是引導學生在復雜真實的生活環境中解決真實的問題,參與實際的項目,豐富創新型數字人才的學習體驗。數字智能化體驗環境,是企業將數字智能化生產環境引入教育教學中,給予學生體驗智能生產環境與高端操作流程的機會,使其提前適應數字化工作環境。跨學科專業知識學習環境,是開發線上線下教學資源,以信息技術化教學資源為支撐,引入慕課、微課等線上課程,滿足學生多樣化、個性化、碎片化學習的需求。開拓創新人文環境,是將創新精神厚植于人才培養的全過程,全方位營造良好的創新文化氛圍。

(二)開展STEAM教育師資培訓

高職院校STEAM教育的育人質量與教師自身的能力和水平密切相關,只有培養一支綜合素質高、技術技能水平高、跨學科教學能力強的STEAM教育師資隊伍,才能保障STEAM教育的順利開展。高職院校一直采用分專業與分學科的教育教學模式,重點培育的“雙師型”教師隊伍也是突出強化其專業教學能力與職業技術技能。STEAM教育跨學科教學模式對教師的技術交叉、理論儲備、信息處理、教學方法與創新能力等各方面提出了高層次的需求,亟待采用多樣化方案,加大STEAM教育師資培訓力度,保障創新型數字人才培養的質量。

1.重塑教師育人理念,提升教師綜合能力。要以STEAM教育的核心思想重塑高職教師的育人理念,引導教師在教育教學過程中堅持以學生為中心、選擇跨學科融合的教學內容、采取體驗式為主的教學方式、組織學生團隊協作式參與學習,最終以學生產生高質量的創新成果為教學目標。在教育教學過程中,教師以引導者、協助者、激勵者的身份服務學生成長成才。加大師資培訓力度,開展STEAM教育的專業培訓,學校應給予經費支持與政策保障,重點提升教師四個方面的能力:一是跨學科教學資源學習與整合的能力。教師通過提升自身跨學科知識的學習與梳理能力,結合本專業基礎知識開發跨學科STEAM教育課程,提高課程的研發、組織與把控力。二是數字教學能力。通過加強訓練,教師要提高使用現代化、網絡化、虛擬化教育教學設備與工具的能力。三是真實情景中解決問題的能力。在真實的項目、問題與設計中,強化教師服務企業、科研創新、項目研發等創新實踐能力。四是教學基礎能力。在教師群體中強化以學生為教育主體的教學方法,將創新精神等人文素養有機地融入課堂教學,提升教育教學業務水平。

2.完善培訓與認證體系,組建STEAM教師團隊。完善培訓與認證體系,組建一支高質量、高標準、高水平的STEAM教師團隊,STEAM教師培訓課程要以提高教師專業能力為目標導向,堅持多維度、多元化、多聯動的原則。課程內容要多維度融合,涵蓋多學科知識,以探究與實踐為主。授課形式要多元化,使線上與線下相結合,保障學習效果。教師培訓全過程要多聯動,保障教學資源與信息聯動互通,培訓后持續跟進,對實際授課中遇到的問題進行解答。學校、企業與第三方認證機構合作,完善STEAM教師評價體系,設置認證標準,授予結業證書。組建一支跨界融合、專兼混編、追求卓越、能力突出的STEAM教師團隊,為教師搭建交流平臺,定期組織學術交流與研討,分享教學案例與心得體會,以推動STEAM教育科學發展。

(三)開發高職特色的STEAM教育課程資源

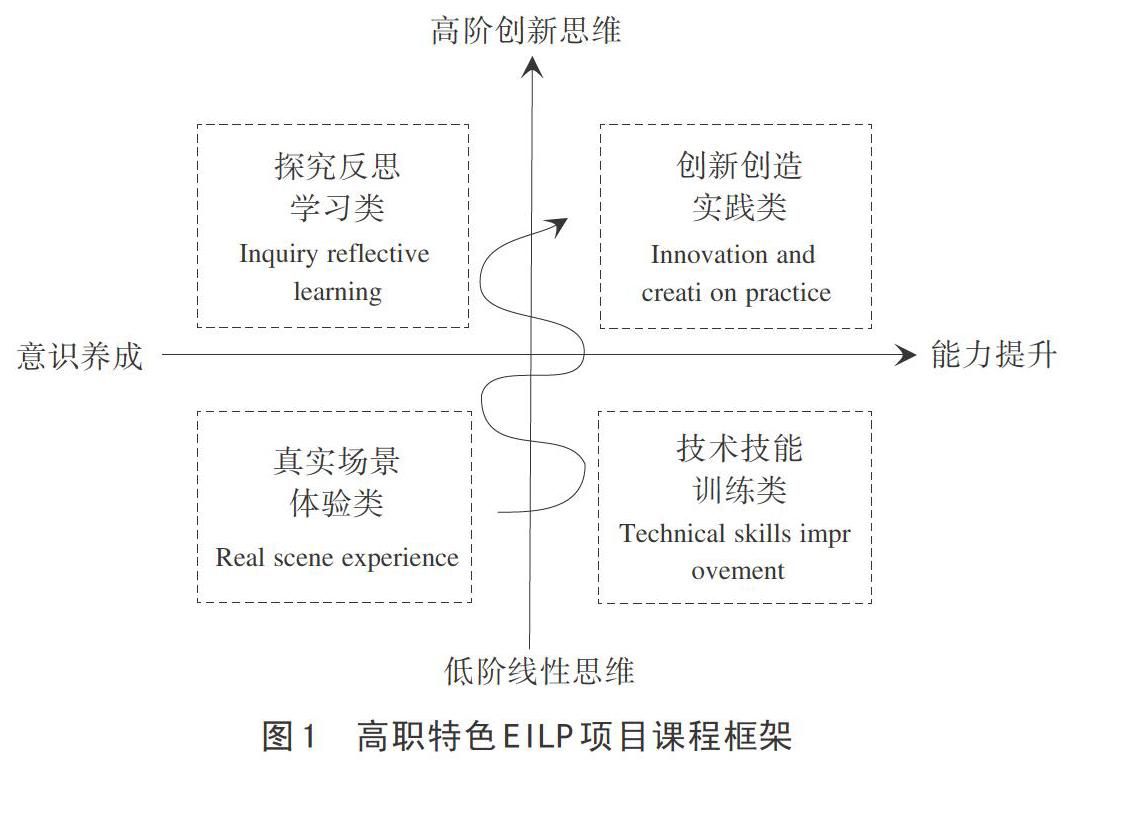

開發高職特色STEAM項目課程,促進STEAM與各專業學科的有機融合,形成EILP項目課程框架,以在實踐教學為主的項目課程中,提升創新型數字人才的綜合能力。整合課程資源,形成真實場景體驗類(Real scene experience)、技術技能訓練類(Technical skills improvement)、探究反思學習類(Inquiry reflective learning)、創新創造實踐類(Innovation and creation practice)四類STEAM教育項目課程,催生課程教學新樣態,重構學生的思維方式,實現由低階線性思維到高階創新思維的根本轉向,由意識養成到能力提升的整體嬗變,四類項目相互關聯,學生綜合能力伴隨課程進度螺旋上升(如圖1所示)形成具有高職特色的STEAM教育EILP項目課程框架。

EILP項目課程模型的縱軸是學生思維能力的提升。布魯姆提出認知分類學(cognitive taxonomy),系統地將知識記憶、概念理解與理論掌握分為六個等級,其中“知識、理解、應用”一般為知識的機械記憶、簡單領會以及在單一情境中的應用,被稱為低階線性思維能力。“分析、綜合、評價”突出培養學生分析問題、整合要素、評估判斷、靈活運用的能力,強調創新思維、批判思維與決策能力,被認為是高階創新思維。模型的橫軸是學生在學習過程中從意識養成到實現能力提升。意識的養成強調學習過程中的體驗、探究與反思,潛移默化地使學生養成價值取向、情感導向與職業方向;能力的提升體現在學生學習過程從觀摩到實操、從模仿到創新、從理論到實踐,在EILP項目課程學習中使學生完善人格,獲取專業技能,熟悉數字環境,增強對創新的理解。

1.真實場景體驗類。第三象限的真實場景體驗類EILP項目課程是“意識養成+低階線性思維”的取向,項目課程主要場景安排在企業現代化真實生產環境或高度仿真的模擬工作環境中,學生以參觀、觀摩、試做與簡單體驗為主,在提升學生對數字化、網絡化、智能化生產環境的適應能力的同時激發其學習興趣。在這一過程中可開展相關專業領域的“大國工匠”、企業家、職業技能大師演講會或交流座談會,向學生傳遞領域內前沿的科技創新項目信息與資訊,引導學生多角度思考,將所學的跨學科知識更好地內化,形成精益求精、敢于創新、拼搏進取的價值取向。

2.技術技能訓練類。第四象限的技術技能訓練類EILP項目課程是“能力提升+低階線性思維”的取向,課程以實訓課程的形式開展,但要打破傳統課程形式的束縛,以人為本,充分尊重個體差異,跳脫陳舊落后課程內容的困囿,引入先進的設備、理念與技術流程。這類課程需優化現代學徒制,以“一學生多導師”的形式教學。教師詳細講解跨學科相關原理與知識點,精細化分解操作流程,明確注意事項并及時進行指導與糾偏;學生通過模仿、練習與實操,在反復的技能訓練中,習得專業領域前沿的技術技能,鍛煉動手能力,努力成為技術精湛、技能高超的能工巧匠。

3.探究反思學習類。第二象限的探究反思學習類EILP項目課程是“意識養成+高階創新思維”的取向,這一類的項目課程主要在實驗室、工作室等環境下開展。這一類課程以項目式教學法為主,教師拋出研究的項目或問題,同時保證問題的真實性、實踐性與開放性;學生組建團隊,通過深度的思考與探究,獨立地發現問題、分析問題、解決問題,并在最后進行反思與經驗總結。這一過程側重學生學習與探究能力的培養,以進一步提升其創新思維、批判思維與分析歸納等高階思維能力。

4.創新創造實踐類。第一象限的創新創造實踐類EILP項目課程是“能力提升+高階創新思維”的取向,是高職創新育人模式培養創新型數字人才最終的目標導向。在學校的創客工廠、3D打印工作室、眾創空間、人工智能中心等高水平實踐平臺開展創新實踐課程,讓學生將自己的創意與學到的知識相結合,運用人工智能、云計算、互聯網等新技術開展實踐,實現知識的應用與思維能力的提升。這樣,通過教師給予學生充足的空間,讓學生充分結合藝術與技術,發揮創新實踐能力,以解決生活中實際問題的真實項目為目標,最終產生高質量的創新實踐成果。

創新型數字人才培養質量與高職育人理念、模式、體系緊密相關,STEAM是教育領域公認且被推崇的培養創新型、科技型、應用型人才的教育理念。通過以上論述可以發現,培養創新型數字人才的育人理念、教學內容與教學環境、形式等多方面與STEAM教育雙向耦合。STEAM教育為高職培養創新型數字人才提供了可行性較強的理論指導與路徑支撐,可在未來的實踐中不斷論證與探索。

[注釋]

①孟方琳,汪遵瑛,趙袁軍,等.數字經濟生態系統的運行機理與演化[J].宏觀經濟管理,2020(2):50.

②杜海坤,李建民.從歐盟經驗看數字人才培養[J].中國高等教育,2018(22):62.

③任飏,陳安.論創新型人才及其行為特征[J].教育研究,2017,38(1):149.

[參考文獻]

[1]袁磊,鄭開玲,張志.STEAM教育:問題與思考[J].開放教育研究,2020,26(3):51-57+90.

[2]師保國,高云峰,馬玉赫.STEAM教育對學生創新素養的影響及其實施策略[J].中國電化教育,2017(4):75-79.

[3]陳明選,蘇珊.STEAM教育視角下教育技術學人才培養的思考[J].電化教育研究,2019,4(3):27-33.

[4]董宏建,胡賢鈺.我國STEAM教育的研究分析及未來展望[J].現代教育技術,2017,27(9):114-120.

[5]魏曉東,于冰,于海波.美國STEAM教育的框架、特點及啟示[J].華東師范大學學報:教育科學版,2017,35(4):40-46+134-135.

[6]謝琪,謝志遠.人才鏈匹配產業鏈視域下高職院校專業群建設:要旨、機制與路徑[J].中國職業技術教育,2020(8):47-53.

[7]侯浩翔.智能時代高校創新人才培養的實然困境與應然轉向[J].中國電化教育,2019(6):21-28.