高校信息素養培育的內卷化傾向及對策研究

張小茜 尤江東

關鍵詞:高等院校;信息素養培育;內卷化

摘 要:文章基于內卷的理論內涵,剖析了高校在信息素養培育過程中的價值目標紊亂、實踐貫徹不力、教育效果差、專業教育脫節等內卷化問題,提出了統籌政策導向、重塑價值取向、重構培育模式、倡導實踐路徑、完善評價體系等措施,以期高校重塑信息素養教育新業態,突破內卷化危機的規律性桎梏,實現信息素養教育工作的轉型優化。

中圖分類號:G250文獻標識碼:A文章編號:1003-1588(2021)05-0063-04

隨著高等教育改革與社會信息生態的演變,大數據、人工智能、深度學習等新技術已深度融入高等教育的各個環節,推動了我國的教育變革,促進了學科的融合。目前,高等教育呈現出信息化的趨勢,培養人才的適應力、創造力和競爭力成為高校的重要任務之一。2015年,美國大學與研究圖書館協會(ACRL)的《高等教育信息素養框架》強調,信息素養培育應與其他課程教育相融合,注重批判性思維及參與能力[1]。2018年,教育部發布的《教育信息化2.0行動計劃》將信息素養全面提升行動列為八大行動計劃之一[2]。信息化人才決定著國家建設及未來發展的制高點,提高學生的信息素養是實現未來優秀人才培養目標的突破口。但是,高校信息素養培育工作正處于機遇和挑戰并存的瓶頸期,存在教育目標模糊、教育模式同質、教育發展滯緩等問題,相對固化的局部鎖定模式及難以突破的內部壁壘障礙,導致了內卷化問題的產生,具體表現為動力有余而實效不足。如何有效突破信息素養培育過程中的內部壁壘,消除“無發展的增長”危機,已成為教育界亟待解決的現實問題。

1 內卷化的理論內涵

內卷化(Involution)是一種系統性退化,最初由美國人類學家提出,用于描述社會文化變遷規律與分析經濟發展階段問題。在目前的互聯網語境下,內卷化的具體內涵不斷發生嬗變,各行各業對于內卷化的討論逐漸激烈,如經濟內卷、職業內卷、教育內卷、城市治理內卷、政治生態內卷等,內卷化研究的強大范式持續外溢。根據克利福德·吉爾茨、黃宗智、杜贊奇等人的理論,內卷化可定義為一種社會或文化模式在發展到一定階段后,缺乏催生增長的原創力而進入內部復雜化、精細化、循環往復的維持運行機制,呈現出無休止的自我消耗、停滯不前的狀態,無法轉化為新形態或實質性的增長模式。從微觀的角度講,內卷化指個體在學習、工作、生活等特定領域或某一事項中,投入精力和成本并獲得顯著回報,但在一定時間的持續投入后,相應的回報減少甚至消失,處于“沒有結果的付出”狀態。從宏觀的角度講,內卷化指社會或行業圍繞特定目標投入更多人力、物力和財力的前提下,整體效率走低,實際效益下降,出現“沒有發展的增長”現象。內卷化現象具有增加投入而無產出、重復原有路徑而無新的發展、處于固化狀態而無變革創新等特征。因此,信息素養培育的內卷化可概括為:隨著高等教育改革的深入,信息素養培育在認知、投入、機制等方面的潛力被持續挖掘,并恒定發展至今,其培育理念、培育模式逐漸固化,缺乏創新、擴張與再生的原動力和執行機制,可持續發展張力受限,既沒有突變式的發展,也沒有漸進式的增長,陷入績效障礙和內卷化困境。

2 信息素養培育的內卷化傾向

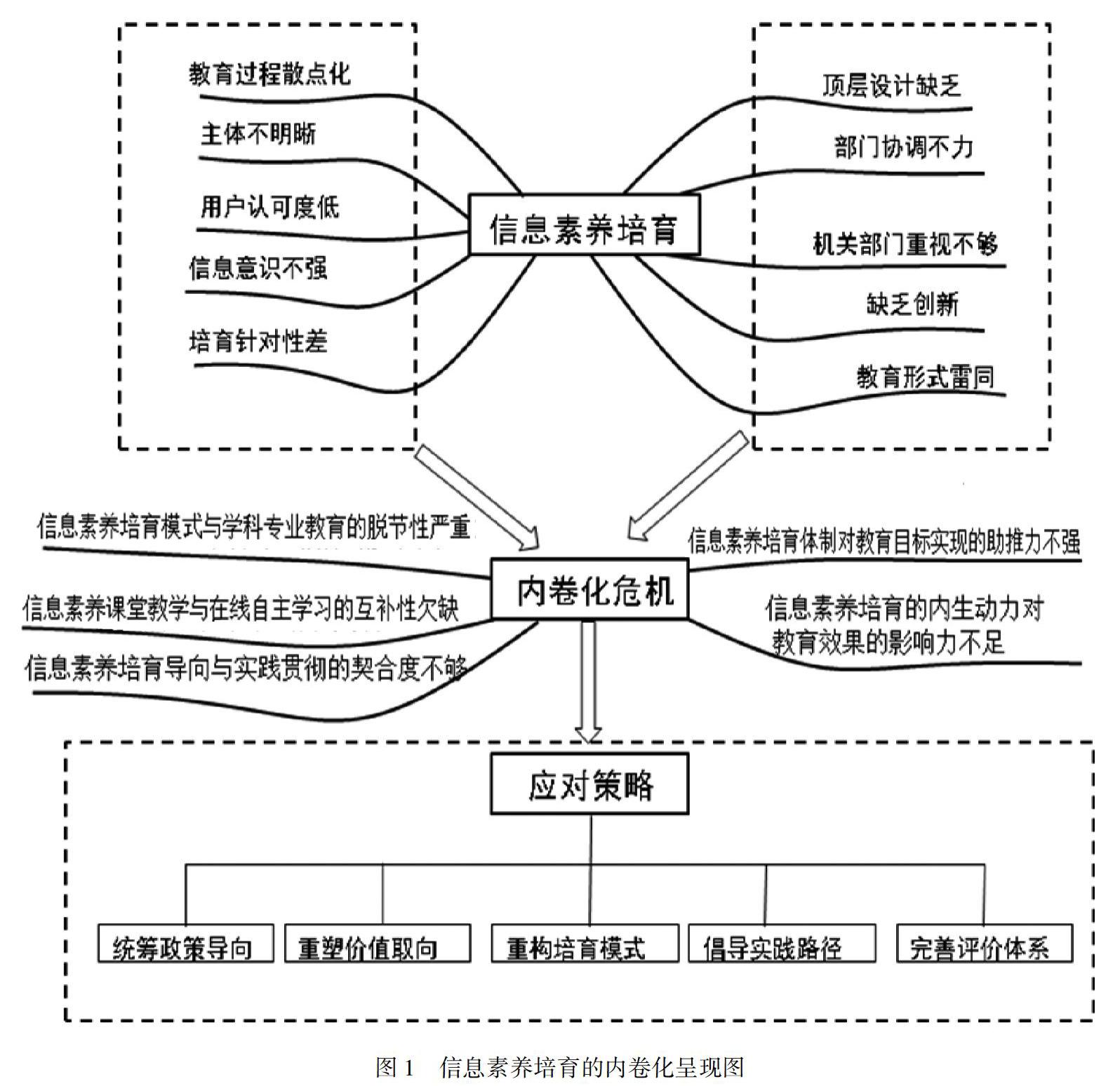

信息素養培育作為高等教育人才培養系統中的重要組成部分,重在培養學生的創新思維及解決問題、終身學習和創造的能力。近年來,政府部門的引導力度加大、高校的重視程度提高、經費投入比例增加,信息素養培育得到了一定的發展,但由于頂層設計缺乏、主體不明晰、教育形式雷同、教育過程散點化等問題的存在,導致高校的信息素養培育對學生的吸引力不強,培育效果不明顯,出現內卷化傾向。詳見圖1。

2.1 信息素養培育體制對價值目標實現的助推力不強

目前,社會公眾對高校開展信息素養教育的呼聲很高,很多教育機構、社會組織都在積極探尋開展信息素養培育的新路徑,但由于缺乏有效的頂層設計,高校的信息素養教育存在一定的懸浮化問題,即行政化的培育體制和運行機制缺乏貫徹的現實感,懸浮于信息素養教育“元場域”的上空,不能充分實現基層教育主體性場域在資源配置、結構優化、實踐舉措等方面的支配性作用。各高校在信息素養培育的價值目標、內容落實、開展模式和實踐方式等方面缺乏統一的規范標準,對于信息素養培育過程中的問題缺乏指導性解決路徑,缺乏末端評價體系,培養目標模糊,難以客觀評價培養效果。

2.2 信息素養培育導向與實踐貫徹的契合度不夠

筆者查閱了我國近年來發布的信息素養相關指導性文件,發現相關政策的數量不斷增加,對于信息素養教育指導的針對性不斷增強。相關政策的落實既是信息素養培育工作健康持續開展的內在動力,也是信息素養培育實現高質量發展的重要保障。高校是推進和落實大學生信息素養培育工作的主體,國家政策的支持和群眾重視程度的提高,成為高校信息素養培育工作持續高質量開展的推動力。但是,很多高校對信息素養培育的地位和功能認知不足、相關政策文件的操作性不強、信息素養培育長效機制尚未形成等現實問題,在一定程度上制約了高校信息素養培育工作的高質量開展,出現了內卷化危機。

2.3 信息素養培育的內生動力對教育效果的影響力不足

新媒體環境下,公眾在信息傳播中的角色由接受者向創造者轉變,學生在信息素養教育中的主體性日益凸顯。傳統的“教師講,學生聽;教師演,學生看”的單向推送課堂教學模式,長期將學生置于被動接納知識的境地,限制了他們主動學習意識、批判性思維能力、元認知能力的提升[3],以及主動性的發揮。

2.4 信息素養培育模式與學科專業教育脫節

全媒體時代,高校的信息素養培育不再是一門孤立的輔助性學科,而是與各專業學科內容融合交織,貫穿于高等教育全過程的一門學科。目前,高校信息素養培育仍以傳統的新生入館教育、信息檢索課程、數據庫利用講座、學術搜索培訓為主,僅作為一門階段性的課程或偶發性的培訓,與其他專業課程的教學相互獨立,且并沒有被列入高校主體教學規劃。這種缺乏創新的固化培育模式使高校信息素養培育的內容不夠豐富、形式不夠靈活、連續性不足、學生認可度較低,存在教育目的敷衍、內容碎片化、過程形式化等問題,培育效果不佳。

3 信息素養培育的內卷化應對策略

3.1 統籌政策導向

新興技術對信息素養教育領域的多維滲透,引發了世界各國對于宏觀政策的頂層設計與調控。美國的Sharon Weine認為,信息素養政策的制定有助于應對全球挑戰。歐盟建立了相關的門戶網站,收錄了20余個國家的MIL政策[4]。我國的《教育信息化“十三五”規劃》和《教育信息化2.0行動計劃》明確了信息素養教育的目標。教育部于1984年、1985年和1992年相繼發布了專門的文獻檢索課程指導文件,為高校信息素養教育的實踐提供了政策依據和規范準則,但在實現途徑和保障措施的具體化、評估標準的一致性方面仍存在一些問題,影響了信息素養教育的實施效果。2018年,教育部高校圖工委發布了《關于進一步加強高等學校信息素養教育的指導意見》,闡釋了信息素養教育的內容、形式、評估及實施建議。筆者認為,教育部應牽頭制定具有可衡量性、可操作性及規范性的信息素養教育政策(包括目標、主體、內容、方式、評價及措施等),加強整體性頂層設計,為高校信息素養培育體系的構建提供科學指導。

3.2 重構培育模式

高校信息素養培育是一個長期的系統化過程,基于育人與受教育者知識構建的雙重視角重構信息素養培育模式,是信息素養教育發展的趨勢和方向。高校應將信息素養課程嵌入高等教育課程體系,消除學生專業、學歷和年齡的限制,客觀認識學生在不同學習階段的需求;改變傳統的由教師主動灌輸、學生被動接受的培育模式,基于用戶思維設計教學內容、開展教學實踐、優化教學模式,有針對性地開展基礎性、專業性、實踐性的層階式信息素養培育,以解決信息素養培育內卷化的問題。

3.3 倡導實踐路徑

美國大學與研究圖書館協會于2015年正式批準通過了《高等教育信息素養框架》,指出信息創造在信息素養中的突出地位[5]。信息創造力是一種推動信息轉化的能力,實踐應用是高校培養學生信息創造力的有效方式。高校信息素養培育應突破單一的課堂講授模式,注重多元化培育方式的協同運用,開展層次化、模塊化的實驗和實踐教學活動,構建較為完善的實踐創新能力培育體系[6],如打造信息素養實訓基地、創設虛擬實驗室拋錨式場景教學、開展各類競賽活動等,在理論與實踐的相互轉化中提高信息素養培育的成效。

3.4 完善評價體系

目前,信息化發展已成為我國社會發展的新常態,化解信息素養培育內卷化的危機,需要有關部門建立多維、分層、多元的信息素養評價體系,將評價結果與培育過程掛鉤,真正落實信息素養教育政策。武漢大學的司莉在“2019年教育部高校圖工委信息素質培訓研討會”報告中指出,好的評價體系是開展創造性教學的重要依據,是教育決策的有效參考[7]。《北京地區高校信息素質能力指標體系》是我國首個較為完整的信息素質評價指標體系[8]。2008年,教育部圖工委牽頭發布了《高校大學生信息素質指標體系(討論稿)》[9]。但是,相關的評價體系政策都沒有得到普適性的推廣應用,我國目前仍然沒有建立統一的通行標準和權威的評測機制。高校應結合信息化的時代特征,構建大數據環境下動態多元的信息素養評價體系,采用標準化測試、自陳式列表與情景任務過程性數據有機融合的多維度測評模式,開展常態化的功能評測、數據統計與結果分析,實現數據驅動的學生信息素養精準評價,推動高校信息素養教育的科學發展。

4 結語

目前,信息技術驅動下的教育改革正在進行宏觀轉向,信息素養培育工作成為現代化教育事業持續發展的強勁動力。在信息素養教育跨越式發展的同時,高校不得不應對信息素養培育內卷化的挑戰。高校應基于教育現代化的目標導向,剖析信息素養培育中具有代表性、時代性、警示性的矛盾問題,突破固化的教育理念和體制框架,重新審視信息素養教育的功能和價值,改進傳統的授課形態、教學范式和評價機制,重塑信息素養教育新業態,以實現新時代信息素養教育的轉型升級。

參考文獻:

[1] 楊曉雯.《高等教育信息素養框架》下的數字人文教育探討[J].圖書館論壇,2018(12):61-69.

[2] 楊光武,劉蘭平.高職院校信息素養教育現狀與展望:“首屆全國高職院校信息素養大賽”述評[J].圖書館論壇,2021(3):128-135.

[3] 焦海霞.用戶賦能圖書館信息素養教育的內生動力機制研究[J].圖書館學研究,2020(22):74-81.

[4] 黃如花,馮婕,黃雨婷,等.公眾信息素養教育:全球進展及我國的對策[J].中國圖書館學報,2020(3):50-72.

[5] 劉桂賓.在情境中理解信息素養:《高等教育信息素養框架》探析[J].大學圖書館學報,2019(4):88-94.

[6] 儲節旺,孫梅,郭春俠.面向一流本科教育的高校圖書館服務框架重構研究[J].大學圖書情報學刊,2020(3):3-9,72.

[7] 王雪蓮,陳紅巖,孫波,等.“2019年教育部高校圖工委信息素質培訓研討會”綜述[J].大學圖書館學報,2020(1):13-17.

[8] 尤江東,夏素敏.信息素養:“信息疫情”現象下的反思[J].競爭情報,2020(6):41-44.

[9] 趙飛,肖瓏.大學生信息素養評測研究[J].圖書館論壇,2016(2):106-113,135.

(編校:馮 耕)