在物理教學中滲透傳統(tǒng)文化

李國榕 鄧楚楚 張念依 林琪 林林 葉晴瑩

摘? ?要:在物理教學過程中,應適時滲透傳統(tǒng)文化的魅力,同時應注重學生的實踐與體驗。以透鏡成像教學設計為例,引入“美人杯”的神奇現(xiàn)象,引導學生利用理論知識探究原理、解釋現(xiàn)象,并鼓勵學生自己動手制作美人杯,將理論知識運用于實際。

關鍵詞:美人杯;透鏡成像;物理教學

引言

初中生對物理知識的學習更注重基礎,教師在教學過程中要側重培養(yǎng)學生的學習興趣。在教學中,教師可以通過滲透傳統(tǒng)文化、展示歷史文物、創(chuàng)設物理情景、開設創(chuàng)新科技小制作等方式,讓學生了解物理文化,欣賞物理成就,領會科學精神,激發(fā)學習興趣[ 1 ]。中國傳統(tǒng)文化中有著大量經典物理學的應用,但是我們往往在教學中忽略了它們。如何充分發(fā)掘這一寶藏,并在教學中 適時滲透傳統(tǒng)文化,成為一個值得深入研究的課題。

當前教育要求學生在初中物理學習中能夠形成物理知識結構,具備基本的物理實驗分析、設計和物理模型構建的能力[ 2 ]。人教版八年級物理教材“凸透鏡的成像規(guī)律”這節(jié)內容是初中物理的重點內容之一,教學中發(fā)現(xiàn)很多學生對于這一知識的理解較為生硬,難以活學活用。因此,學習完透鏡的成像規(guī)律之后,部分學生常常陷于知識點繁復混亂之中。為了讓學生充分理解這部分知識,并應用生活之中,在凹、凸透鏡成像知識點教學完成之后,我們設置了一節(jié)探究課,將透鏡成像規(guī)律作為研究重點,拓展課程內容,激發(fā)學習興趣,讓學生在鞏固物理知識的同時,體會傳統(tǒng)文化的魅力。

1? 教學過程設計

1.1? 實物展示,激發(fā)興趣

首先,教師先向學生展示一個杯子——美人杯的實物(如圖1),并向學生介紹美人杯的歷史:這種杯子的歷史記錄最早見于我國明代時期,相傳得到杯子的人每次飲酒都有美人相伴。但是,由于制作技藝沒有傳承下來,美人杯逐漸從歷史上消失了。專家們曾多次嘗試復原美人杯,卻都失敗了。1981年,四川省東方瓷廠的專家根據一只出土的美人杯,經多次試驗后仿制成功[ 3 ]。接著,教師引導學生觀察杯子的外觀特點:杯子的造型與普通的酒杯非常相似——這看似尋常的杯子卻被冠以“美人”的稱呼,必然會引起學生的疑問:美人杯?用這杯子喝酒會有美人相伴?學生好奇心被迅速提了起來。

而后,教師引導同學們仔細觀察杯子的內部,大家就會發(fā)現(xiàn)這個杯子與眾不同的地方:它的杯心有一塊凸起的玻璃(如圖2)。這一階段的學生剛學習完透鏡成像,因此他們可以迅速反應出來,這是一塊凸透鏡!

教師此時向學生展示美人杯注水后的圖(如圖3),學生嘩然:原來注入水后,杯心那塊凸起的玻璃處顯現(xiàn)出了一幅美人的圖樣!學生恍然大悟:原來美人杯的“美人”在這里!但同時,學生又有了新的疑惑:為什么注水之后才會顯示出美人的圖樣,注水之前卻沒有呢?

1.2? 層層深入,引發(fā)思考

此時教師把課堂交給學生,讓學生分小組自由討論,鼓勵學生提出自己想法,討論美人杯中可能存在的“玄機”。學生紛紛猜測“美人”的位置:有的猜測“美人”藏在凸起的玻璃中,有的猜測“美人”藏在杯底。

當學生的學習動機被充分調動,有強烈的求知欲時,教師向學生展示美人杯的內部構造示意圖(如圖4):其實“美人”并不是憑空出現(xiàn),而是原本就藏在杯心凸起的玻璃下方的夾層中。

此時,教師向學生提出兩個問題讓學生思考討論:

(1)為什么在美人圖樣上加個凸透鏡就能使美人“消失”?

(2)注水后為何美人圖樣能顯現(xiàn)出來?

由于剛學習完透鏡的知識,學生便會聯(lián)想到凸透鏡的成像的原理,教師可請學生自行總結一下凸透鏡的成像規(guī)律,完成表1的填寫。

完成表格填寫后,教師引導學生思考杯子不注水時看不見“美人”的原理。

一些學生審視表1后發(fā)現(xiàn),表1中u=f 時的“不成像”可以與美人“消失”聯(lián)系起來,于是大膽推測:美人的圖案剛好位于凸透鏡的一倍焦距處,此時美人是無法成像的。這也就解釋了問題(1):為什么在美人圖案上加個透鏡就能使美人“消失”。對于能夠發(fā)現(xiàn)問題的學生教師要對他們給予肯定與表揚,沒發(fā)現(xiàn)其中規(guī)律的學生教師也要耐心引導。此時,教師可讓學生畫出光路圖(如圖5)。

至于問題(2),教師可引導學生觀察“美人”——也就是“像”所處的位置。觀察發(fā)現(xiàn)“美人像”處于透鏡的下方,即像與物在透鏡的同側,說明“美人像”很可能是一個虛像。這與學生原有的認知產生了沖突:凸透鏡鑲嵌在杯中,與杯底美人圖案的距離是不變的,既然上面分析出透鏡與美人圖案的距離是u=f,那注水之后怎么又成像了呢?

就在學生陷入困惑之時,教師幫學生指出一條“新路”:向學生展示出注水后的美人杯內部構造示意圖(如圖6)。這時細心的同學可能就發(fā)現(xiàn),注入水后,由于水的存在,凸透鏡上方的凸起部分被水“填充”了,使雙凸透鏡變成的平凸透鏡。

教師可對發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象的學生予以表揚鼓勵。隨后教師向學生簡單的介紹平凸透鏡與雙凸透鏡的區(qū)別:對于雙凸透鏡,若其中有一側被用與透鏡同種材料的玻璃填平,則變?yōu)椤捌酵雇哥R”(即透鏡一側的曲率半徑變?yōu)闊o窮大),可理解為該凸透鏡對光的折射能力減弱了,從而導致了該凸透鏡的焦距變長[ 4 ]。若考慮到水的折射率小于玻璃的折射率,該“平凸透鏡”(如圖6)的焦距將介于被用與透鏡同種材料的玻璃填平的平凸透鏡的焦距與雙凸透鏡的焦距之間[ 5 ]。鑒于初中學生的知識儲備,這一點在介紹中可忽略。若部分學生對深入了解有強烈的求知欲,教師可在課后輔導中向學生介紹透鏡焦距計算的詳細公式[ 6 ]。

接下來就是學生探索真相的關鍵時刻:水的注入使透鏡焦距增大,教師可讓學生畫出注入水后的美人杯光路圖(如圖7)。畫出光路圖后,學生的疑惑解開了:由于美人圖樣的位置沒有改變,而凸透鏡的焦點從圖7中的F點變?yōu)镕1點,從而使美人圖樣處于平凸透鏡一倍焦距以內,因此“美人”成放大、正立的虛像。

1.3? 實物復原,加強認識

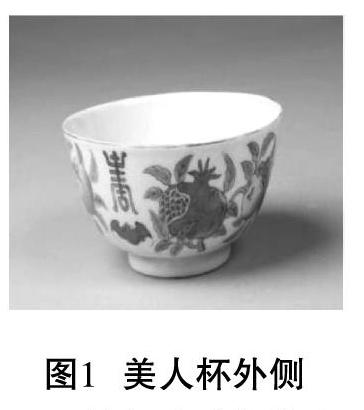

分析完美人杯的原理后,教師可以讓學生開展分組實驗,自發(fā)討論實驗步驟,親自動手做一個“簡易美人杯”。實驗材料如下:塑料杯兩個(可使用小果凍盒代替)、毫米刻度尺,凸透鏡一個(焦距13 mm)、小圖案一張、膠水、小刀、熱熔膠若干。

通過課堂教學發(fā)現(xiàn),學生經過上述的深入學習后,大部分小組可以完成“簡易美人杯”的制作(如圖8),少數動手能力較弱的學生,在教師的引導和同學的幫助下,亦可完成制作。

制作方法如下:

(1)將小圖案用膠水貼于塑料杯“2”的底部;

(2)在塑料杯“1”的底用小刀挖出一個跟凸透鏡相差不大的圓孔;

(3)用熱熔膠將凸透鏡固定在塑料杯“1”杯底的圓孔處;

(4)最后將兩杯疊起用刻度尺量出杯底之間的高度差(高度差應為凸透鏡的焦距),并用熱熔膠固定。

學生對簡易美人杯的制作很感興趣。制作完成后,學生們互相對比誰做的美人杯在注水之前能夠完全不顯示“美人”圖案(如圖9),注入水后能清晰的顯示“美人”圖案(如圖10)。同時,學生在杯中注水后,可以清楚地觀測到“美人像”是正立、放大的,這與課程中推導的結論完全相符!該實驗充分讓學生體會到邏輯推理與實驗操作之間的完美契合,并讓學生享受到成功的喜悅。

在實驗過程中,有的學生制作的“美人杯”在注水后無法出現(xiàn)清晰的美人圖案,或只有模糊的圖像,而教師可以此為契機,引導學生在課后探討實驗沒有完全成功的原因,鼓勵學生反復實驗,認真鉆研。

2? 總結

通過以上課例的學習,在教師的引導下,學生自主思考、深入探究,親自動手制作“美人杯”,鞏固了課本知識,加強了動手能力,同時拓展了文史知識,充分感受到傳統(tǒng)文化的魅力,更為之后的一節(jié)新課“眼睛和眼鏡”打下了堅實的基礎。

參考文獻:

[1] 周艷.浸養(yǎng)科學素養(yǎng)的可行之道——物理文化視域下初中物理教學設計探析[J].基礎教育參考,2019(20):53-56.

[2] 陳培鳳,季衛(wèi)新.深度備課:初中物理實驗教學中發(fā)展學生核心素養(yǎng)的策略——以“探究凸透鏡成像的規(guī)律”教學設計為例[J].物理教師,2019,40(2):23-26.

[3] 王永方.“美人杯”試制成功[J].中國陶瓷,1981(4):65.

[4] 蔣遷林,胥靖,秦媛,等.折射率對薄透鏡成像的影響[J].內江師范學院學報,2015,30(8):11-14+24.

[5] 別萊利曼.趣味物理學問答[M].北京:中國青年出版社,2010: 194-195.

[6] 趙凱華.光學[M].北京:高等教育出版社:2004:46.