工程結構抗震與防災課程教學改革及疫情期教學實踐分析

王浩 張志強 徐明 陶天友 李愛群

摘要:工程結構抗震與防災課程建設對培養德才兼備的防災減災綜合型人才至關重要。為了落實立德樹人的根本任務,豐富教學素材與授課方法,提升課堂活躍度,保證課程教學質量,文章結合典型工程災害案例,通過專業化解讀與課堂小組的討論分析,建立了“浸潤式”思政課堂教學模式,

采用課程教師主講與國際知名專家專題授課相結合的教學方式,開展了課程的雙語互動教學實踐,加強課程實踐教學,促進學生對工程結構抗震與防災知識的理解與思考,建設課程教學資源平臺,實現優質教學資源內容實時共享。此外,探索了新冠疫情期間課程教學對策,以期為重大疫情期間工程結構抗震與防災課程教學對策有效性提供參考。

關鍵詞:工程結構抗震與防災;教學改革;浸潤式“思政課堂”;雙語互動教學;資源共享平臺

中圖分類號:G642.0?? 文獻標志碼:A?? 文章編號:1005-2909(2021)03-0120-08

隨著教育教學的現代化和國際化,培養具有家國情懷和國際視野、擔當引領未來和造福人類的領軍人才是我國高等教育體系改革創新與實踐的重要發展方向[1-4]。工程結構抗震與防災課程建設對培養德才兼備的防災減災綜合型人才至關重要。為培養高精尖、素質過硬的防災減災技術人才,提升工程結構抗震與防災課程的教學質量,一線教學工作者一直致力于該課程的教學改革研究[5-11]。

在教學內容與教學方法方面,曹忠民[5]根據國家精品課程的教學經驗,指出要協調傳統教學手段和現代教育技術的應用,重視在實踐教學中培養學生的實踐能力和創新能力;李愛群等[6]指出要將教學、科研和工程應用相結合,發揮科研對教學的支撐和反哺作用;翟長海等[7]提出了堅持“創新教育”的教學理念、科研和教學一體化的教學思路以及增強學生國際視野的教學改革方向;李忠獻等[8]探索了提升學生創新能力的課程教學模式;任曉崧等[9]開發了課程的教學軟件,實現了地震動特性、結構動力特性和動力響應的動態演示,加深了學生對課程難點知識的理解;馮若強[10]基于震害調查,提出通過加強工程實例教學、課堂分組討論和專題講座等措施激發學生的學習熱情;王浩等[11]在總結國家級精品資源共享課所取得實踐成果基礎上,提出了基于移動終端的資源共享平臺建設和加強國際交流合作的教學改革方向。

上述教學研究成果很大程度上推動了工程結構抗震與防災課程教學質量的提升,但主要側重于專業知識技能的培養,立德樹人的思政教學環節尚需進一步加強,以滿足新形勢下課程的思政教學要求[12]。此外,由于雙語教學資源有限,缺乏語言交流環境和高效的課程資源共享方式,在提升學生專業英語應用能力以及課程優質教學資源共享平臺建設方面仍需進一步完善[13]。同時,傳統的教學活動不利于疫情防控,特別在保障師生的生命安全與身體健康方面存在巨大風險。創新教學方法,保障課程教學質量,是重大疫情期間工程結構抗震與防災課程教學面臨的突出問題。

為健全課程思政教學的培養目標,豐富教學素材、授課方法和教學語言,提升課堂活躍度,保證教學質量與效果,本文通過“浸潤式”思政課堂教學、雙語互動教學、加強實踐教學以及課程資源共享平臺建設等措施開展了工程結構抗震與防災課程的教學改革,并取得了一定的成效。此外,探索了重大疫情期間課程的教學對策,并驗證了該教學對策的有效性。

一、課程教學改革措施

(一)“浸潤式”思政課堂教學

結合工程結構抗震與防災課程特點,課程組收集并整理了國內外歷史上以及近期發生的工程災害資料。其中,典型案例包括汶川地震震害調研資料、塔克馬橋風毀視頻資料、2017年鹽城市阜寧縣風災調研資料、湖南洞庭湖大橋實測的斜拉索風雨振觀測資料、蘇通大橋“溫比亞”臺風現場實測資料、河南東都商廈火災資料等。依照課程知識體系,對典型的地震、風災、火災等災害事件的成因、成災過程和災害后果進行專業化解讀,將其制作成中英雙語教學紀錄片,實現對工程倫理、職業道德和學科前沿知識等的全面融入。通過課堂講解與教學記錄片的有機結合,引導學生樹立防災減災的責任意識,把抗震防災任務作為推動社會和諧發展的重要專業使命。此外,在課堂上增設典型工程災害案例的分析討論環節,通過師生互動,引導學生用所學知識來解釋相關災害現象,激發學生認真學習課程的興趣,培養學生的職業道德素養和愛國情懷。通過觀看教學記錄片、老師講解和學生討論相結合,將課程蘊含的思想政治教學元素貫穿于整個課程的教學過程,把工程倫理、職業道德、工匠精神和社會主義核心價值觀以潤物細無聲的方式浸潤到學生思想價值體系中,構建了具有工程結構抗震與防災課程特色的“浸潤式”思政育人模式。

例如,在講授結構震害和抗震設防章節內容時,采用的教學記錄片中包含了大量結構破壞照片、因結構坍塌導致的人員傷亡圖片、典型的抗震救災事例、結構抗震設防和結構抗震概念設計相關理論、結構減隔震技術等內容,通過觀看可以從內心深處激發學生認真學習工程結構抗震知識。此外,在課堂講授時,深入剖析因人為因素導致的工程災害案例,并組織學生在課堂上討論工程師在設計、施工、運營過程中應遵循的倫理道德標準,促使學生形成良好的職業道德素養。結合典型救災事跡學習抗震救災精神,引導學生在思想上,樹立強烈的社會責任感和增強民族意識;在學習上,努力學習專業知識,立志成才報國,將結構抗震設防和結構抗震概念設計理論融入結構震害案例,在課堂講解時讓學生更加深刻的學習抗震設防與抗震概念設計的相關知識。此外,學生通過觀看結構減隔震技術的相關視頻資料,了解結構抗震技術的前沿知識,在課堂上分享自己和其他科研工作者對結構抗震技術的探索過程,培養學生勇于探索的精神和形成認真嚴謹的學習態度。

(二)雙語互動教學

在課程教學過程中,采用雙語PPT授課。課堂討論環節,將國內外最新研究成果、最新研究方法及實驗手段與學生進行交流,鼓勵學生用英語積極交流個人想法,促進其對國際前沿研究成果的理解與思考以及專業英語的運用。此外,在課程資源共享平臺實時分享的國內外先進研究成果,要求學生采用英語撰寫閱讀報告,通過座談會的形式讓學生用英語分享所學到的抗震與防災新方法、新技術。

為加強學生與國際知名專家學者的交流與互動,在東南大學暑期學校系列活動期間先后邀請了弗吉尼亞理工大學Roberto. T. Leon教授、美國伊利諾伊大學香檳分校土木系首席教授Billie F. Spencer、澳大利亞科廷大學Kaiming Bi教授、美國堪薩斯大學Jian Li教授等開展工程結構抗震領域的專題授課;邀請美國圣母大學Ahsan Kareem院士、香港理工大學Youlin Xu教授、韓國首爾大學Kim HoKyung教授、美國紐約州立大學布法羅分校Teng Wu教授等進行了工程結構抗風領域的專題授課;邀請美國伊利諾伊大學香檳分校土木系首席教授Billie F. Spencer、田納西大學Nicholas Wierschen教授、新墨西哥大學Fernando Moreu教授等進行了工程結構振動控制領域的專題授課。此舉為課程教學創造了良好的英語互動環境,不僅可以全方位提升學生的英語學習和交流互動能力,還可以讓學生充分了解工程結構抗震與防災領域的研究熱點與發展趨勢,拓寬學生的學術視野,加深學生對學科最新研究成果的理解與思考。

(三)加強實踐教學

依托東南大學混凝土及預應力混凝土結構教育部重點實驗室及土木建筑虛擬仿真實驗教學共享平臺,組織學生觀摩和參與工程結構抗震與防災學科的研究試驗,包括結構動力特性測試、結構振動臺試驗、結構減隔震試驗、結構抗火試驗、大型結構的混合模擬試驗、三維脈動風場的數值仿真試驗以及大跨度橋梁風致振動與控制的仿真試驗等,加強了課程的實踐教學環節。通過試驗現象觀察和教師的專業講解,可以讓學生認識到自身知識的欠缺部分,并檢驗是否真正掌握和理解所學的知識[14]。此外,學生可基于東南大學土木建筑虛擬仿真實驗教學共享平臺(如圖1)自主進行結構設計、試驗及結果分析,該實踐教學過程可有效加強學生對抗震防災理念的理解與思考,有助于探索抗震與防災的新方法、新技術。

另外,課程組結合東南大學本科生的科研訓練計劃(Student Research Training Program,SRTP),深化了工程結構抗震與防災課程的實踐應用。積極鼓勵學生參加SRTP項目,通過合理分配結構抗震與防災的課題任務,以任務為驅動,鼓勵學生充分發揮個人優勢積極參與問題討論,加大課堂授課的理論深度。以SRTP項目為載體的實踐教學可以從解決問題的角度入手,培養學生主動思考、努力創新的思維模式[15],形成以問題為導向的啟發式實踐教學模式,提升學生知識的綜合運用能力。

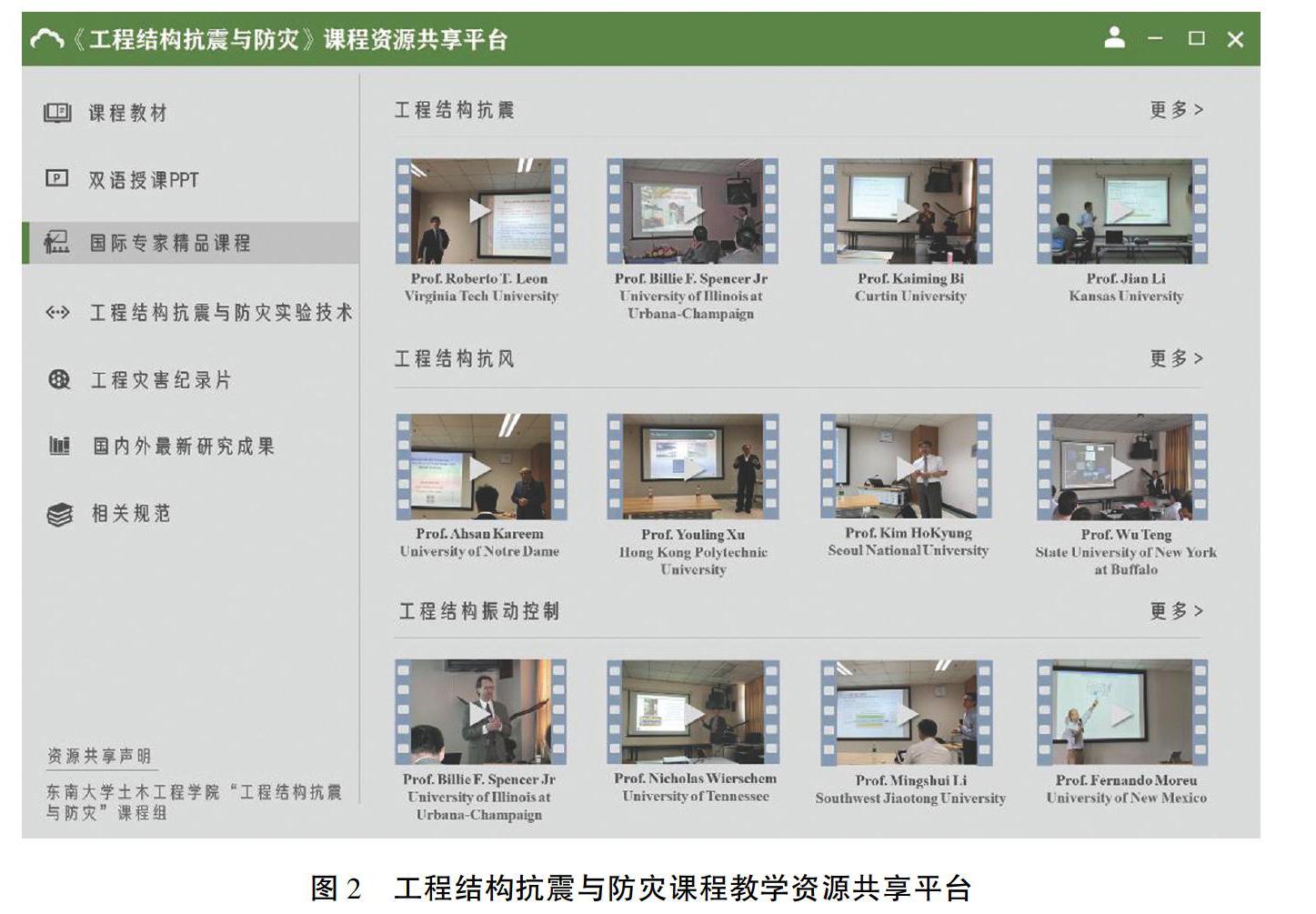

(四)課程教學資源共享平臺建設

建設的課程教學資源共享平臺(如圖2),可實現優質教學資源(課程電子教材、雙語授課PPT、國際知名專家精品課程、工程結構抗震與防災相關試驗視頻資料、根據工程災害資料制作的教學記錄片、國內外最新研究成果、相關規范等)實時共享。上述教學資源分別由結構抗震、抗風、抗火以及振動控制方向的博士研究生配合課程組老師搜集整理。其中,電子教材、國際知名專家精品課程、國內外最新研究成果、相關規范由學生課下自主學習,并要求學生根據上述資料的學習情況撰寫閱讀報告,在課堂討論中要求學生分享自己的學習成果和學習感悟。雙語授課PPT、工程結構抗震與防災相關試驗視頻資料以及根據工程災害資料制作的教學記錄片則在課堂上由師生共同學習。

圖文并茂的多媒體資源、課堂講授有機結合能使課程的趣味性顯著增強,激發學生主動探索抗震與防災的新方法、新技術,培養學生發現問題、解決問題的能力,從根本上突破“老師講、學生聽”的傳統模式,推動工程結構抗震與防災課程教學質量與效果的顯著提升。同時,基于資源共享平臺加強學生與老師之間的溝通互動,以充分發揮課程資源共享平臺的優勢,實現教、學、改、評的及時有效反饋。

二、課程教學改革成效

東南大學開設的工程結構抗震與防災課程于2007年獲得國家精品課程,2012年入選教育部國家精品資源共享課程。通過課程組多年的教學經驗積累和科研底蘊,形成了理論與實踐、教學科研一體化、科學研究與工程應用相結合的教學方法,加深了學生對防災減災重要性的認識,培養了一大批高精尖、素質過硬的防災減災技術人才。本文在課程組前期教學成果的基礎上,從課程思政教學、雙語教學、實踐教學和資源共享平臺建設四個方面將課程教學體系進一步完善,取得的成效如下。

(1)從典型工程災害入手,基于災害破壞性視角,加深對工程結構抗震與防災課程重要性與意義的認識,激發了學生學習課程的熱情和責任感,培養了學生的社會責任感和愛國情懷。通過教學記錄片與課堂講授相結合及學生對典型工程災害案例的分析討論,將工程倫理、職業道德、工匠精神和社會主義核心價值觀以“潤物細無聲”的方式融入到學生思想價值體系,構建了具有工程結構抗震與防災課程特色的思政育人模式,為工程類學科思政教學改革提供了重要參考。

(2)通過雙語互動教學,為課程教學創造了良好的英語互動環境,全方位提升學生的英語學習和交流互動能力。通過國際專家專題授課,為學生與國際知名專家學者面對面交流提供了機會,大幅提升了本專業學生出國深造與交流的數量,不少學生選擇出國攻讀相關專業的碩士或博士研究生學位。據國外導師反饋的信息可知,前期的國際化教學使學生迅速融入海外知名院校的學習與科研生活,給培養世界通用專業技術人才方面起到很好示范作用。

(3)通過加強課程實踐教學,吸引了較多對本課程感興趣的學生與課程組老師聯系,并參與了工程結構抗震與防災相關課題的SRTP項目。同時,吸引了大量學生申請該方向的畢業設計(論文)。以工程實際問題背景,利用所學的課程知識,進行相關的理論分析與設計,提升了學生對課程知識的理解和工程實踐能力,多名學生榮獲校級及校級以上優秀畢業論文。此外,課程組還積極指導學生參與國際交流實踐,獲得了國際大學生高速鐵路建造技術模擬邀請賽橋梁抗震設計方向的特等獎。課程組編著的本課程相關輔助教材《地震、風、火災害調查與分析》[16]《大跨度懸索橋抖振數值模擬與現場實測》[17]等,也指導學生完成了多篇高水平學術論文,獲得多項相關國家發明專利。

(4)建設的課程教學資源共享平臺,實現課程電子教材、雙語授課PPT、國際知名專家精品課程錄像、工程結構抗震與防災相關試驗視頻、以工程災害資料為主的教學記錄片、國內外最新研究成果及相關規范等優質教學資源的實時共享,拓展了學生的知識廣度和深度,提升了學生的學習興趣,同時為師生互動提供良好交流平臺,讓專業知識走進師生生活,實現課程優質教學資源實時共享和課程知識的有效互動。學生的課堂活躍程度、課程作業的完成質量均得到了不同程度的提升,且得到了廣大學生的認可與好評。

三、疫情期課程教學對策探索與實踐

在發生重大疫情期間,生命重于泰山,致使學校的教學活動無法正常開展。在避免疫情進一步擴散的同時,如何實現幫助學生課程內容的學習,課程教學組探索了基于“騰訊會議”平臺、國家精品資源共享課和課程教學資源共享平臺的線上線下的混合式教學模式對策,同時結合新冠肺炎期間的教學實踐驗證了該教學對策的有效性。

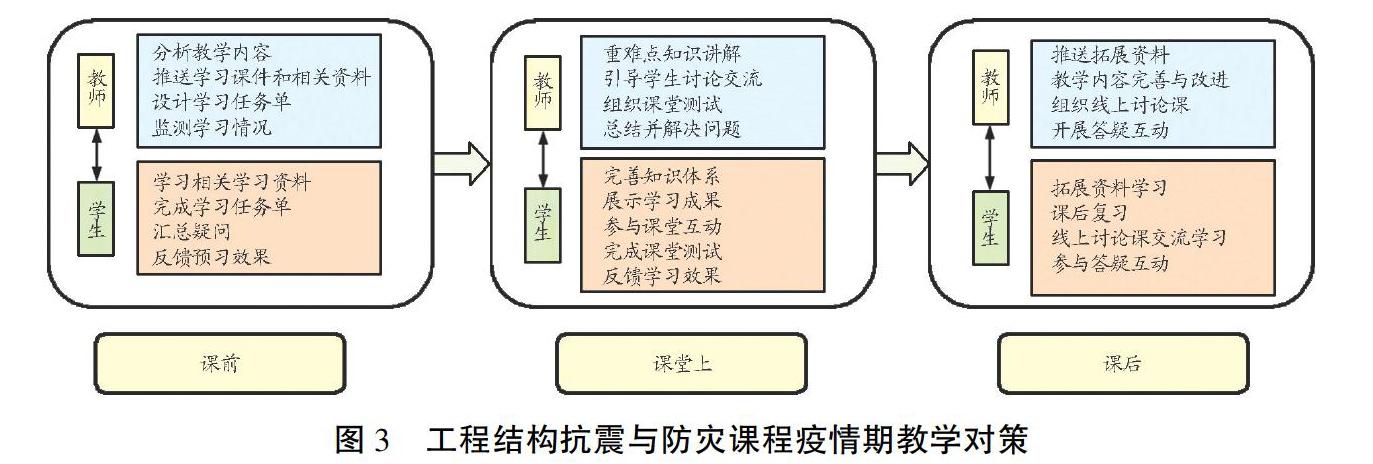

(一)課程教學對策

提出的疫情期課程教學對策,如圖3所示。在課前,教師首先對課程教學內容進行了深入分析,在此基礎上制作課程的雙語授課PPT并設計學生需要完成的學習任務單,包括自學雙語授課PPT、觀看教學記錄片及MOOC分享的課程視頻、在教學資源共享平臺分享學習資料、在虛擬仿真實驗教學平臺進行相關試驗設計和試驗結果分析等。根據教學內容提出若干思考題來考察學生的課前預習情況,將雙語授課PPT和學習任務單推送到課程微信群。學生根據學習任務單完成老師布置的學習任務的同時,通過思考與預習整理出個人的課前學習成果,為課上與老師和同學的交流互動做準備。此外,將個人課前學習過程中遇到的問題及時反饋給老師,老師根據學生反饋的問題來區分教學內容的重點和難點,以便課堂講授時有所側重。

在課堂上,學生可以通過“騰訊會議”平臺向老師和同學展示自己的課前學習成果,老師結合學生反饋的學習情況,對重點、難點知識進一步深化講解。授課時,老師從典型工程災害案例入手,采用問題式學習和啟發式教學方法授課,有意識地將知識點融入到互動的問題中,引導學生展開思考和討論,探索相關的防災減災措施,從而提高學生對課堂教學的參與度和認同感,激發學生對課程的學習熱情。最后,教師根據授課內容組織課堂測試,以考察學生的課堂學習效果。

在課后,教師將錄制的授課視頻同步至課程資源共享平臺和課程微信群,便于學生課后隨時復習。同時,根據教學內容向學生推送抗震與防災領域的國內外最新研究成果,拓寬學生對專業的認識與眼界。教師通過分析學生的課堂測試情況進一步完善授課內容,更新授課PPT。另外,在下次授課前,組織線上討論課進一步檢查學生的課堂學習效果、課后復習情況,并通過答疑互動,讓學生真正掌握課程知識。學生也可以根據自己學到的抗震防災成果在討論課上與教師、同學進行交流,在鍛煉自己溝通能力的同時,深化個人對抗震與防災知識的理解與思考。

(二)教學對策實踐

基于新冠肺炎期間橋梁工程課程的教學實踐驗證了上述教學對策的有效。授課前告知學生其課前預習表現、課堂表現以及課后線上討論課表現均會納入課程考核,課前思考題、課堂測試題以及課后討論題均采用隨機提問的方式考察學生的學習情況,從而督促學生課前認真預習、課堂上認真聽講、課后認真復習。教學實踐表明,采用上述教學對策,學生能基本按照設計的學習任務單完成課前預習。課堂上學生的參與度很高,從課堂測試和課后線上討論課學生表現看,學生在課堂上學習專注度較高、課后復習效果良好,同時樂于在課堂、課后討論中向教師和同學分享學習成果與課堂感悟。此外,與學生的交流互動中不僅可以深入了解學生的學習情況,而且拉近了師生距離,優化了師生關系。課后不少同學反映,為了能回答好課前教師提出的思考題,自己需要在課前預習準備更多的學習資料,這一過程不僅提升了自主學習能力,還促使個人養成了獨立思考的習慣。線上授課時教師提出的問題多,學生需要比線下授課更專注才能跟上教師的節奏。課后討論課的問題也需要認真學習課堂知識以及教師推送的拓展資料才能找出答案。

四、結語

本文在工程結構抗震與防災課程取得的教學成果基礎上,結合課程特點,從典型工程災害入手,通過教學記錄片與課堂講授相結合、學生對典型工程災害案例的討論分析,建立了“浸潤式”思政課堂教學模式;采用課程教師主講與國際知名專家專題授課相結合的教學方法,拓寬了學生的國際視野;通過加強課程實踐教學,促進了學生對抗震防災知識的理解與思考,培養了學生自主學習的樂趣;建設適用于學生綜合素質和創新能力培養的工程結構抗震與防災課程教學資源共享平臺,實現了優質教學資源的實時共享。

另外,探索了疫情期間基于“騰訊會議”平臺、國家精品資源共享課和課程資源共享平臺的線上線下混合式教學對策。教學實踐表明,學生能基本按照設計的學習任務單完成課前預習,課上聽講更加專注,在課上及課后討論中學生的參與度很高,樂于向教師和學生分享自己的學習成果和課堂感悟。

參考文獻:

[1]李國強, 陳以一, 朱合華, 等. 土木工程專業結構工程課程體系與教學內容改革總體方案[J]. 高等建筑教育, 2002(2): 53-54.

[2]杜彥良, 王滿增, 鐘振平. 通過教學創新提高畢業設計的質量和水平[J]. 中國高等教育, 2003, 24(11): 36-37.

[3]袁駟. 堅持世界一流的理念[J]. 世界教育信息, 2014, 27(1): 37-37.

[4]徐禮華, 傅旭東, 彭華, 等. 土木工程專業復合型創新人才培養體系的構建與實踐[J]. 高等建筑教育, 2016, 25(1): 55-60.

[5]曹忠民. 精品課程《工程結構抗震與防災》建設的經驗[J]. 華東交通大學學報, 2006(23): 48-50.

[6]李愛群, 葉繼紅, 丁幼亮.“工程結構抗震與防災”國家精品課程建設的思考與實踐[C]. 高等學校土木工程專業建設的研究與實踐, 中國土木工程學會教育工作委員會: 中國土木工程學會, 2008: 331-335.

[7]翟長海, 李爽, 徐龍軍, 等. 建筑結構抗震設計教學改革探索[J]. 高等建筑教育, 2011, 20(3): 88-90.

[8]李寧, 李忠獻, 丁陽. 以高校創新能力提升為基點的研究生教學模式初探——以工程抗震原理與應用課程為例[J]. 高等理科教育, 2013(6): 22-26.

[9]任曉崧, 鄭玉琴, 周球尚. 建筑結構抗震課程的動力分析演示軟件[J]. 高等建筑教育, 2018, 27(2): 122-126.

[10]馮若強. 基于實際震害的工程結構抗震與防災課程教學改革[J]. 教育教學論壇, 2018(7): 138-139.

[11]王浩, 徐趙東, 葉繼紅, 等. 工程結構抗震與防災國家級精品資源共享課的教改實踐與思考[J]. 蘭州理工大學學報, 2017(43): 101-104.

[12]中華人民共和國教育部. 教育部關于全面提高高等教育質量的若干意見[N]. 中國教育報, 2012-04-21(1).

[13]中華人民共和國教育部. 教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)[J]. 中國教育信息化, 2012(8): 3-12.

[14]李炎鋒, 杜修力, 紀金豹, 等. 土木類專業建設虛擬仿真實驗教學中心的探索與實踐[J]. 中國大學教學, 2014(9): 82-85.

[15]李萬潤, 杜永峰, 韓建平, 等. 基于科研訓練計劃的本科生創新能力培養模式探索[J]. 蘭州理工大學學報, 2017(43): 1-5.

[16]葉繼紅. 地震、風、火災害調查與簡析[M]. 北京: 中國建筑工業出版社, 2016.

[17]王浩. 大跨度懸索橋抖振數值模擬與現場實測-平穩分析[M]. 南京: 東南大學出版社, 2015.

Pedagogical reform of earthquake resistance and disaster prevention of

engineering structures and teaching practice during epidemic

WANG Hao, ZHANG Zhiqiang, XU Ming, TAO Tianyou, LI Aiqun

(School of Civil Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, P. R. China)

Abstract:

The course construction of earthquake resistance and disaster prevention of engineering structure is very important to cultivate comprehensive talents with both ability and morality in the field of disaster prevention and mitigation. To fulfill the basic task of cultivating talents with moral integrity, enrich teaching materials and teaching methods, improve the activity of classroom, and guarantee the teaching quality, combined with professional interpretation and discussion of typical engineering damage, an infiltrative ideological and political teaching mode of the course has been established. The bilingual interactive teaching practice of the course has been implemented through teaching and thematic instruction by international famous experts. The students understanding on the knowledge of earthquake resistance and disaster prevention of engineering structures has been promoted by strengthening the practical teaching of the course. The teaching resources sharing platform of the course has been established to share the high-quality teaching resources in time. Meanwhile, the teaching strategy of the course in epidemic period is explored and verified, which can provide reference for the course teaching of earthquake resistance and disaster prevention of engineering structures in the period of major epidemic.

Key words:

earthquake resistance and disaster prevention of engineering structures; pedagogical reform; infiltrative “ideological and political classroom”; bilingual interactive teaching; resource-sharing platform

(責任編輯 崔守奎)