針灸埋線聯合穴位注射治療骨質疏松腰腿痛的臨床效果分析

張旭 張晶晶

【關鍵詞】骨質疏松;腰腿疼痛;針灸埋線;穴位注射;臨床效果

骨質疏松導致的腰腿疼痛是老年人群中較為常見的疾病,臨床表現為下肢無力、腰腿疼痛以及下肢麻木等癥狀,影響患者的生存質量。隨著社會中老齡化的增加,發生骨質疏松癥狀的患者也不斷增多,有效的治療方法能夠提高臨床效果[1]。臨床在治療骨質疏松腰腿疼痛的方法有很多中,有藥物治療、理療以及運動等治療方法。中醫對腰腿疼痛的治療效果高于西醫治療,本文針對骨質疏松腰腿疼的患者實施針灸埋線聯合注射后的臨床效果顯著,匯報如下。

1資料與方法

1.1基本信息抽取我院在2020年1月至2021年1月收治的骨質疏松腰腿疼的患者100例作為研究對象進行分析,其中男性和女性患者分別是44例和56例,年齡最小的為54歲,最大的為90歲,均值為(67.2±6.5)歲。均確診為骨質疏松所致的腰腿疼痛,根據治療方法不同分為2組,對比兩組研究對的一般資料信息無差異性(P>0.05),可以作為對比組分析。

1.2治療方法

1.2.1對照組中研究對象實施西醫治療告知補鈣治療,口服碳酸鈣D3片,每日1片,口服阿法骨化醇軟膠囊,每次5mg,每天2次,口服阿侖膦酸鈉片,每次1片,每天一次,共治療1個月。

1.2.2觀察組研究對象給予針灸埋線結合穴位注射針灸埋線選的穴位有阿是穴和夾脊穴(雙側T11、L1、L3、L5),在針灸后,協助患者俯臥位,將埋線的部位要充分地暴露,并對針灸埋線處做消毒。使用埋線7號針和2/01cm的埋線體,取合適的長度的線,在針管前端貼合,消毒鑷子使用藥在真管內將線體小心地移位,保證線體沒有遺漏在針管外。一手將進針處的皮膚提起,一手將針刺入穴位上,使針緩慢到達適當的深度。

將穴位和針管正確,邊推針芯邊將針管退出。在穴位的皮下組織和肌層內植入線體,完成埋線。選取的穴位有腎俞、太溪穴、大腸、委中以及秩邊,并給予維丁膠性鈣與當歸混合液2ml注入腎俞和太溪兩個穴位上,其他穴位均做注射,在每個穴位注射1ml液體,每日一次,連續治療1個月。

1.3效果評價

1.3.1臨床效果顯效是指患者經治療后臨床癥狀及體征均消失,腰腿疼消失;有效是指經治療后患者的臨床癥狀較前有明顯的改善,疼痛癥狀也改善;無效是指經治療后臨床癥狀加重,疼痛加重。

1.3.2生活質量對比兩組研究對象的生活質量變化,其中包括五個維度(軀體、角色、認知、情緒以及社會功能),每個評分滿分為60分,分值越高代表生活質量越高。而其余(疼痛、疲勞、失眠以及食欲喪失),沒和評分滿分為60分,分值越低代表生活質量越高。

1.3.3觀察兩組研究對象的臨床癥狀癥狀分為重度、中度、輕度、無,分別是3、2、1、0分。

1.4療效評價采用SPSS23.0進行統計學分析,計數資料采用(%)

表示,進行χ2檢驗,計量資料采用(χ±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2結果

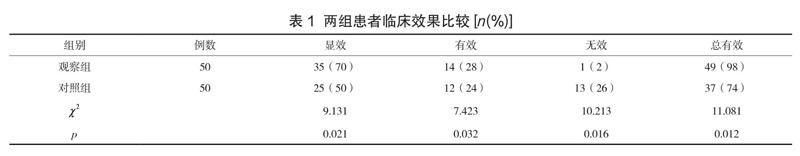

2.1兩組患者臨床治療效果比較對照組顯效總有效率98%顯著高于對照組總有效率的74%,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

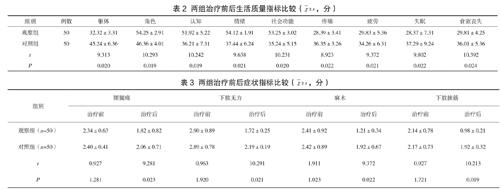

2.2兩組患者生活質量比較觀察組治療后的生活質量分各項數值均高于對照組,組間數據存在差異性(P<0.05),見表2。

2.3兩組治療前后癥狀指標比較兩組研究對象的治療后的臨床癥狀均有所改善,經比較觀察組優于對照組,組間數據存在差異性(P<0.05),見表3。

3小結

骨質疏松在中醫臨床治療中稱為“骨痿”“骨痹”范疇。在中醫角度可見,骨質疏松會導致脾腎虧虛、血瘀有一定的關系。腎虛是骨質疏松的主要原因,脾胃虛弱也是重要因素,因此在治療中主要是活血、補腎以及健脾為主要的原則。因此在中醫針灸治療中是選擇腎俞、脾俞、命門、懸鐘、足三里、關元、三陰交、太溪以及腰陽關穴位。在針灸治療的基礎上能夠提高生活質量[2]。

骨質疏松腰腿疼藥物治療時通過將骨生物力學的能力基本特性,將骨質疏松癥狀延緩發展,增加骨量,抑制骨質細胞的吸收。臨床上中醫治療選擇針灸將血氣經絡,將現代物理和結合中醫治療方法。將藥物在埋線上,置入在穴位內,對穴位有持續的作用,在埋線的穴位能夠產生化學成分,在經絡不斷傳入體內,達到化學和物理雙向治療的效果。有研究表明,穴位埋線是通過腸線在穴位上分解、軟化以及吸收,對穴位產生持續的刺激作用,可以達到20天,能夠在解痙、調理氣血、疏通經絡以及止痛的臨床效果[3]。

穴位注射時在穴位上注射藥物,達到消瘀通滯的作用,膀胱經的走行是在背部,經絡的主要治療場所,根據針灸學選穴,局部選穴可以有大腸、秩邊穴,對臨床止痛效果較為明顯。腎經腧穴有太溪穴和原穴,可改善腰脊疼痛。穴位注射藥物加用當歸可以有補血活血的效果,維丁膠性鈣可以增加骨骼內鈣的吸收,最終是壯骨補腎的作用[4-5]。

結果顯示,骨質疏松腰腿疼的患者采取針灸埋線聯合穴位注射治療能夠提高臨床治療效果,改善骨質疏松的腰腿疼痛的臨床癥狀,提高患者的生活質量,值得臨床治療中推廣使用。