我理想中的語文課堂有效教學

王春花

【摘要】有效的課堂教學就是以最小的教學和學習投入獲得最大的學習效益,可以從尊重學生的主體地位,采取多手段的教學方式,進行有效的課堂提問以及設計分層的練習、作業這四個方面入手。

【關鍵詞】語文課堂;有效教學;學生主體地位;課堂提問;分層練習及作業

什么是有效的課堂教學?不少學者認為,有效的課堂教學的抽象定義就是從培養學生的綜合素質出發,以“目標性、針對性、高效能”為特點,以促進教師工作角色的轉變,變“備教材、備教法”為“備學生、備學法”,真正讓學生動起來,課堂活起來,效率高起來,師生的負擔減下來,這樣的課堂方可稱為“高效課堂”。通俗地說,衡量課堂教學是否有效,就在于它是不是以最小的教學和學習投入獲得最大的學習效益。如果答案是肯定的,那么,這就是有效的課堂教學。

課堂教學的有效性一直是廣大教師積極探索的課題,在新課程改革的今天更具有現實意義。經過近十年的教學實踐,再加上各級骨干教師培訓,筆者對這個問題有了進一步的認識。下面從四方面談談如何打造有效的語文課堂教學。

一、尊重學生在教學中的主體地位,把課堂還給學生

(一)教師角色從“主演”到“導演”

作為教育工作者,筆者認為,首先應當明確一個問題:課堂是誰的?在傳統的教學當中,毋庸置疑,課堂是教師的。這樣的課堂往往就是“以教為中心”,學生的主體地位被抹殺,學生的暢所欲言、各抒己見被教師的聲音取代,教師的權威無可撼動。這就出現了臺上教師唱“獨角戲”,臺下學生被動接受“填鴨式”“滿堂灌”的課堂教學模式,并成了課堂教學的常態。我們在學生臉上看不到愉快的笑容,在他們眼里看不到閃爍的智慧之光,更別提擦出思維與思維碰撞的火花。這就是傳統教學的真面目,它往往枯燥乏味,課堂教學效率低下。

因此,有效的課堂教學必須扭轉這種落后的教育狀況。首先要把課堂還給學生,只有充分重視學生在教學中的主體地位,從“教中心”到“學中心”,才能充分調動學生的學習積極主動性,才能讓學生變被動聽課為主動參與,才能更愉快而高效地獲取知識與能力。為什么有的教師在臺上講得津津有味,學生卻在臺下睡得昏昏沉沉?不正是學生沒有成為課堂的主要參與者嗎?“學”是教學的靈魂,是課堂的“七寸”。教師講得再精彩不代表學生對知識的吸收達到理想效果。教師應該轉變自己的角色,把屬于學生的課堂舞臺還給他們。而且,我們“教”的目的不僅是傳授知識,更多的是教會學生學習。正所謂“授之以魚不如授之以漁”。知識是眼前的,只有方法和能力是長遠的。因此,我們一旦打破了“教中心”的僵化理念,我們的學生才有可能成為真正的教學主體并學到能夠受益終生的技能。

“我的課堂之所以效果不錯,是因為我不重要。在美國,‘明星教師把課堂視為他們(學生)自己的課堂。課堂應該是孩子們的課堂。”這是“美國最佳教師”雷夫·艾斯奎斯接受《中國教師報》采訪時的原話。作為教育工作者,我們一定要牢記:課堂是學生的,教師不能“鳩占鵲巢”,我們只是一個“導演”而非“主演”。

(二)備課變“備教材、備教法”為“備學生、備學法”

傳統的備課更多的是單純地“備教材、備教法”,不少教師以為把教材的內容爛熟于心,繼而在課堂上演示一番,把自己知道的告知學生就是教學。甚至有的老教師幾年、十幾年如一日就一本教案,并奉為教學寶典,萬變不離其宗。殊不知,教材是死的,可是教學的對象——學生是活的,處于不斷的變化之中。第一,每一屆、每個班的學生的學習能力、語文素養是不同的,即使是同一個學生的昨天和今天也是不同的;第二,所學內容的不同也可能導致學生的接受知識的情況不同。不同文體、不同語言風格或不同思想傾向的文本具體的教法和學法也是有差異的,都可能在學生身上產生不同的閱讀效果。而任何一點的不同都可能影響一節課的教學環節,影響一節課的課堂教學效果。這就需要我們尊重學生在教學中的主體地位,在備課環節,變“備教材、備教法”為“備學生、備學法”。

只有尊重學生的課堂主體性地位,才能讓學生真正自覺而積極地參與課堂教學活動,并形成合作、互動、探究的新型課堂模式。李炳亭先生把這樣的課堂概括為:知識的超市、生命的狂歡。賈利民先生認為,課堂因互動而精彩,學生因自主而發展的。明確了教師的角色,這是教學觀念的轉變,此外,還要有具體的手段和措施去實現課堂教學的有效性。

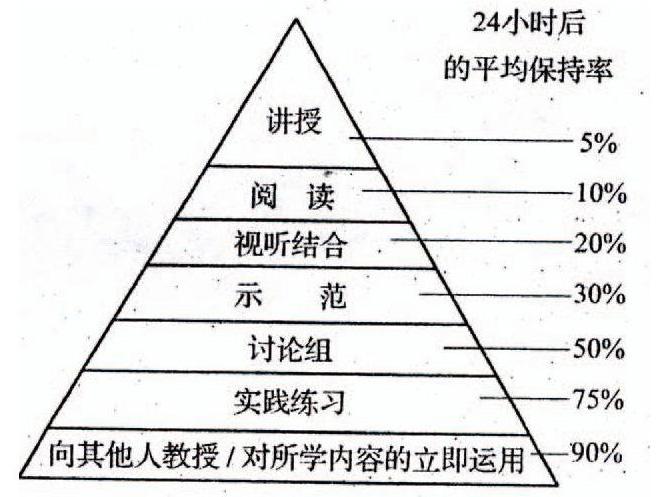

二、盡可能采用多手段的教學方式,從而實現有效的課堂教學

傳統的課堂教學之所以低效,其中一個原因就是沉悶。對于課堂沉悶的原因,很多教育者會固執認為是教師講得不夠生動精彩,事實上這并非本質。科學研究表明,一個話題再有趣,它對聽眾的吸引時長也不會超過30分鐘。尤其是對于小學生,他們的注意力一般就維持在20分鐘以內。傳統的課堂教學常常是教師講、學生記。教學的手段單一,學生沒有參與,師生、生生之間沒有互動,課堂沒有探究,學生被動接受知識,而不是主動參與。在所有的感官中,學生主要調動了視、聽,而其它的感官的調動是有限的甚至是沒有的,即課堂的形式是單一的。荷蘭的史露西倫理論認為,多感官訓練強調在學習過程中應該調動身體各個器官,全方位地激發興趣,全身心地為學習服務。為有學習需要的學生體驗視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等感官刺激,對削弱學生的不適應性行為、提升注意力、加強人際互動等有重要作用。無獨有偶,美國學者愛德加·戴爾提出“學習金字塔”理論,他在研究學生不同的學習方式時發現:采用不同的學習方式,學習者在兩周以后還能記住內容(平均學習保持率)的多少呈現差異性,并且呈現金字塔的現狀。在“金字塔”的頂尖,就是我們課堂教學中經常采用的“聽講”方式,教師講,學生聽,兩周以后,學生僅僅記下約5%的內容;塔尖往下,通過“閱讀”的方式,兩周后學生只記得10%的內容;再往下,用“聲音、圖片”的方式讓學生學習,則可以達到20%;采用“示范”的方式,就會達到30%。采用“小組討論”的學習方法,學生記住的內容就會達到50%;如果能夠在“做中學”或進行實際演練,就可以達到75%;最低層就是采用“教別人”或者“馬上應用”的方式,學生就可以記住高達90%的學習內容。(如圖)