智慧課程 育智慧人

摘 要:我校在新課程標準的基礎上對國家課程進行智慧實施,通過構建“智慧課堂”,編制和實施“智慧作業”,開展“智慧教研”,在課堂教學、作業設計、教學研討等方面不斷創新。

關鍵詞:智慧課程;國家課程;校本課程

中圖分類號:G42? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2095-624X(2021)10-0002-02

引 言

為適應時代發展與國家要求,同時實現“樂思、善行、健康、得體”的智慧學子培育目標,我校對國家課程進行了校本化開發嘗試。學校根據學科特點、學生的心理認知發展特征和學校特色,在新課程標準的基礎上適當優化,在課堂教學、作業設計、教學研討等方面不斷創新。

一、構建“智慧課堂”

在國家課程實施過程中,學校主要以構建“智慧課堂”為路徑,以“高效靈動”為宗旨,旨在體現“隨學而導”的思想,突出精致靈動的風格,從而彰顯師生的智慧高度[1],實現“會思考、善質疑,會實踐、善創新,會生活、善交往,會修身、善擔當”的課程培養目標。

(一)“智慧課堂”教學模型

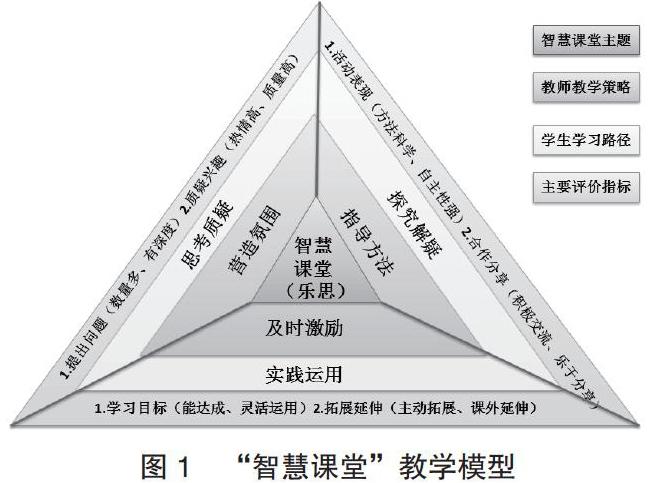

如圖1所示,結合學校培養目標與課堂教學特色,我們將“樂思”作為“智慧課堂”的主題,注重在課堂上培養學生“會思考、善質疑”的學習品質。課堂上,教師積極營造氛圍,激發學生思考質疑;適時指導,推動學生探究解疑;及時表揚鼓勵,促進學生實踐運用。這樣的師生互動在課堂上呈現良性循環,并形成常態,能夠不斷提升學生的綜合能力。

(二)“智慧課堂”評價方式

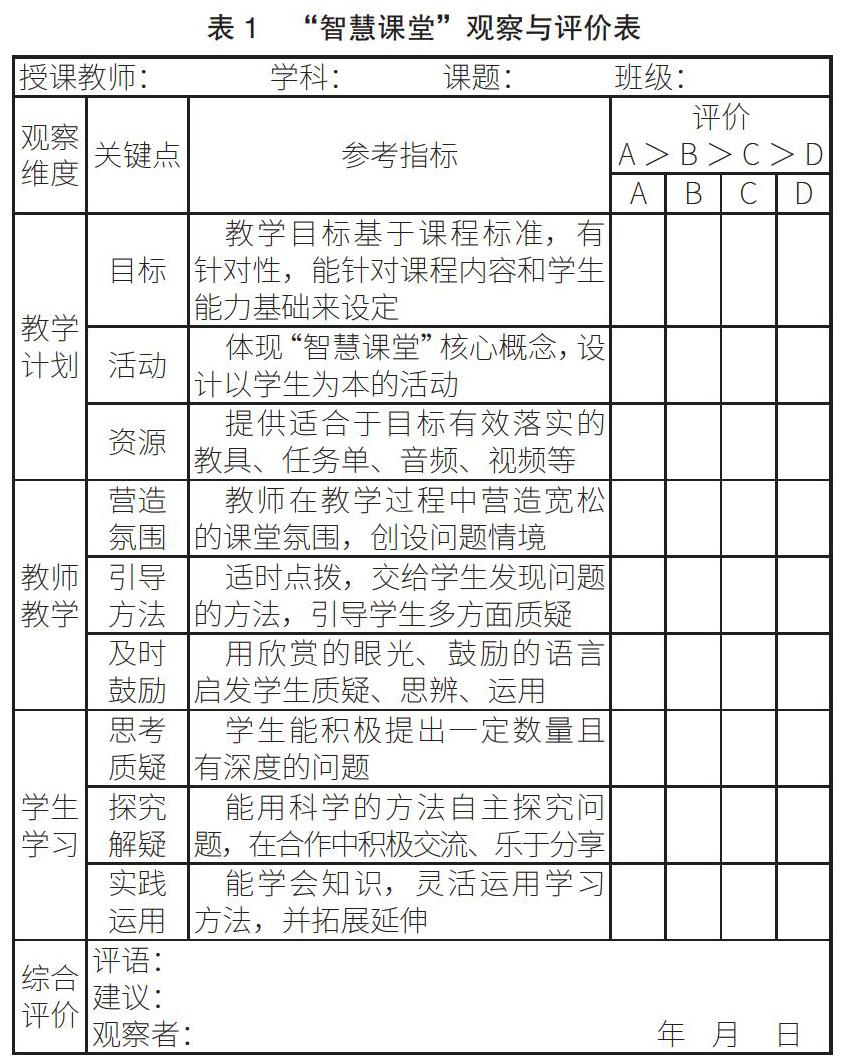

結合“智慧課堂”教學模型,我們制訂了“智慧課堂”觀察與評價表,從教學設計、教師教學、學生學習、綜合評價四個維度進行觀察并評價,以綜合反饋課堂教學效果(見表1)。

二、編制和實施“智慧作業”

學校通過編制和實施“智慧作業”,反饋學生學習情況,幫助學生鞏固所學知識,并向課外延伸與拓展。

(一)“智慧作業”的原則

1.科學有效性

教師有針對性地設計科學、有效的作業,能讓學生通過作業舉一反三、融會貫通,既掌握知識,又提升能力。學校推行集體研究下的“共同設計、分層落實”作業形式。教師通過與備課組集體研究,設計作業,劃定難、中、易等不同難度的作業,讓學生自主選擇完成相關作業內容。教師在設計作業時,會有目的、有計劃地引導學生做好課前預習,教給學生預習的方法、步驟。

2.多樣趣味性

作業形式多樣。教師會根據學生喜新、求趣的心理特點,設計填空、判斷、選擇、連線、補充條件或解決問題等多種形式的作業,使學生在不斷嘗試新形式的作業中體驗學習的樂趣。

練習手段多樣。教師應在作業中引入競爭機制,如小組接力、小組競賽等,讓學生在練習時,既有先練再講,又有先講后練;既有獨立完成的,又有小組合作完成的。

布置主體多樣。除了常規的作業,教師還可以轉換角色,讓學生設計作業,選拔“智慧作業”進行分享,從而提升作業趣味性,調動學生寫作業的積極性。

3.綜合實踐性

作業應強調對實踐能力的培養。教師可以設計家務勞動、嘗試買賣、親身實踐、查閱資料、觀看視頻等不同形式的作業,指導學生開展項目化學習,讓他們親身感受到“學以致用”,進而提高學生的綜合能力與實踐能力。

(二)“智慧作業”的設計與實施

1.集體設計

學校專門出臺了“昆山市實驗小學作業布置規范”,要求教師在集體備課時留有時間研究作業布置,要求備課組根據教學內容、學生情況設計作業內容,實現分層設計。

2.個性化布置

教師在備課組研討確定作業內容后,會根據各班差異、學生差異進行個性化調整,布置最適合學生的作業,從而滿足不同層次學生的需求,實現因材施教。

3.針對性指導

布置作業后,教師會根據作業難度、學情,有針對性地開展作業前的審題指導、作業中的方法指導和作業后的反饋指導,及時關注學生的學習需求,進行適時指導。

4.多元化評價

教師會用贊賞與鼓勵的語言、符號對學生的作業進行個性化批改,根據學生的不同情況,對學生作業中出現的問題提供知識、方法學習的有效指導。此外,教師會根據反饋進行教學反思,包括掌握學生學習效果,反思教學方法運用得是否得當,從而使教學更有效。

三、開展“智慧教研”

教研活動是提高教師專業素質和課堂實踐能力的有效手段。學校通過定期開展“三級”教研,創新開展“主題”教研,實現教師的自我反思、同伴互助、專業引領。

(一)定期開展“三級”教研

1.備課組自主鉆研

備課組每周一固定時間開展組內教研,確定本周的教學任務、作業內容等,并對教學重點、難點進行深入研討。每周備課組有一位教師執教公開課,組內其他教師共同磨課,課后進行研討,共同提高。

2.教研組專家引領

學校聘請學科教學專家定期來校指導兩周一次的課改教研活動,通過聽課、評課,及時“診斷”“下藥”,引領教師提高課堂教學能力。同時,學校不定期邀請知名專家來學校講座、上示范課,提升教師教育教學專業素養。

3.學科組“三環五步”

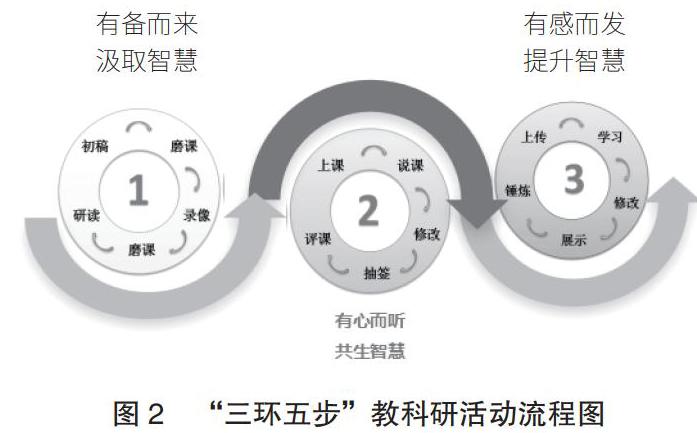

學校每月進行一次全校性分學科的“三環五步”教科研活動(見圖2)。這是進行課堂提效研究、錘煉教師教育教學能力、促進教師智慧成長的教研模式。這樣的模式可以突破時空的限制,實現全員參與、全程參與、智慧提升。

兩次“磨課”需要校外專家指導,并由組內全體教師共同研討。這樣磨出來的課已經不僅僅是源自教師一個人的思考,而是全組教師集體智慧的結晶,且整個磨課過程帶動了全組教師的智慧提升。

通過“拍錄像課”,聽課教師可以不受時空的限制,隨時隨地聽課;上課教師可以反復琢磨自己的教學過程,發現不足,及時改正,促進自身成長。

所有教師評課前需認真研讀上課教師的教案和說課稿,認真觀看上課視頻,明晰教師的設計意圖,并加入自己的認識和思考,提前準備評課初稿。在第二環正式聽課后,教師在相應學科交流區上傳自己的評課,并且相互瀏覽,跟帖互動。這樣的評課既突破了時空的限制,做到了全員參與,又使我校的教學研討更加深入。

(二)創新開展“主題”教研

1.“同體異課”式教研

學期初,學校教導處制訂各級教研計劃,確定教研主題,開展“同體異課”式教研,即同一主題下不同課題的教研活動。例如,語文學科,按文體劃分,開展同一文體的不同課文的教學;按課時劃分,開展第一課時教學方法研討。數學學科開展“解決問題的策略”主題下的不同年級教學研討。英語學科開展“生活情境對話交流”主題下的不同教學單元研討。

2.“同題異構”式教研

學校定期開展“同題異構”式教研活動,即相同的教學內容,由不同的教師根據學生的實際及自身的理解備課、上課,“同中求異、異中求同”,探討更為有效的課堂教學方法。

結 語

在未來的課程建設道路上,我校將堅持以生為本、注重實踐、鼓勵創新,追求理念上的飛躍、思維上的開拓、行為上的優化。

[參考文獻]

田立東.基于課程標準的校本教研活動探究[J].教學與管理,2020(34):32-34.

作者簡介:孫希(1983.5—),女,江蘇昆山人,現任昆山市實驗小學教科主任,中小學一級教師,曾獲昆山市“學術帶頭人”稱號。