例談基于試題構成要素的地理解題策略

翟軍

摘 要:地理試題包括立意、情境、設問及答案四個基本構成要素,地理試題的解答過程實質上就是學習者與命題者的思維對話過程。本文試圖幫助學習者站在命題者的角度,從試題立意價值導向,情景關鍵信息把握、設問間邏輯關系和答案要點關聯梳理四個方面進行解構,從而實現解題流程優化及解題能力提升的目標。

關鍵詞:試題;構成要素;解題能力

在教育和心理特質測試中,試題是一個測量單元,它具有刺激情境和規定應答形式的作用,其目的是要獲得被試者的應答,并根據應答對被試者某些心理特質方面的表現(如知識、能力等)進行推測。試題的基本構成要素包括四個方面:立意、情境、設問及答案。其中,立意是靈魂,體現考試的目的;情境是立意的體現;設問是聯結立意與情境的紐帶,是實現立意的載體[1];答案是考試結果分析的重要參考依據,也是評價考生學業水平的重要參考依據。

優秀的地理試題,尤其是高考試題都具有這樣的特質,那就是:立意指向明確,突出素養考查;情境真實復雜、呈現方式多樣;設問聚焦主題、角度新穎,各小問之間結構嚴謹,往往體現小切口、大縱深的特點;答案具有開放性和創新性,邏輯清晰、邊界明確。

地理試題的解答過程實質上就是學習者與命題者的思維對話的過程,如果學習者能夠站在命題者的角度,基于試題構成要素對試題進行解構,那么在解題流程的優化及解題能力的提升上,將起到事半功倍的效果。

一、領會立意背后的價值導向

立意是指依據課程標準和考試大綱確定的測量目標。《高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》明確了高中地理課程的總目標是培養學生的地理學科核心素養,落實立德樹人的根本任務。在地理學科核心素養中,人地協調觀是基本價值觀念,也是人類在處理自身活動與地理環境關系時必須秉承的基本價值觀。目前的地理試題,尤其是強調素養立意的高考試題,人地協調觀這一重要的地理學科價值導向往往以內隱的方式存在。如果考生能夠領會試題立意背后的這一價值導向,對解題往往能起到關鍵之效。

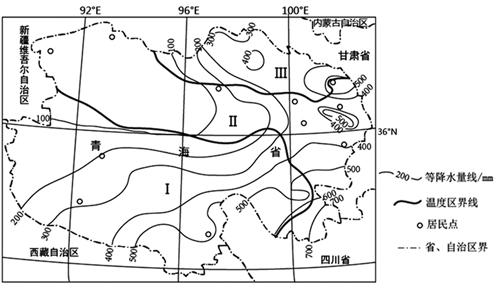

例1.(2012年高考安徽卷地理試題)青藏高原四周多高山。青海省位于青藏高原東北部,平均海拔3 500米以上;柴達木盆地位于青海西北部,面積約占全省的三分之一。圖1為青海省年降水量分布和年平均氣溫分區圖。據此完成第33題。

33.根據年平均氣溫分布狀況,將青海省劃分為Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ三個溫度區。三區年平均氣溫相比

A.Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ? ? ? ? ? ? ? ?B.Ⅰ< Ⅱ<Ⅲ

C.Ⅰ< Ⅱ Ⅱ> Ⅲ? ? ? ? D.Ⅰ>Ⅱ? Ⅱ<Ⅲ

解析:試題考查考生對區域特征及其成因、地理環境整體性、地理過程等的掌握程度和學習潛質,凸顯試題的區分度和選拔功能,立意很高。情境呈現了青海省等降水量線和溫度區界線、居民點及地形地勢等圖文信息。其中,年平均氣溫分區是對年平均等溫線分布狀況的簡化和概括,是對地理要素信息表達的一種創新,避免了地圖信息的冗繁雜亂,利于考生閱讀領會。對考生而言,本題情境既熟悉又陌生,“熟悉”的是氣溫、降水等常見的地理要素,“陌生”的是以氣溫分區信息概括該區域的氣溫特征。

第33題表面上主要考查學生對青海地形的認識。青海省北部為祁連山,南部為昆侖山和巴顏喀拉山,中部為東西走向的柴達木盆地。受地形影響,中部盆地熱量豐富,南北熱量較為貧乏。實質上該試題隱藏著人地協調觀的價值導向,透過居民點分布密度的區域差異——II區居民點數量較多,III、I區居民點數量稀少,反映了在高寒缺氧的高海拔地區人類趨利避害的生存智慧,即低海拔地區適合人類生存,高海拔地區不利于人類生存。如果考生能夠領會試題立意背后的價值導向,無疑為解題提供了另一條路徑。

二、深挖情境之中的核心詞語

試題情境是運用文字、數據、圖表等形式,圍繞主題設置,為呈現解題信息、設計問題任務、達成測評目標而提供的載體,是為激發學生的認知建構與素養表現搭建的平臺[2]。因為試題情境都是圍繞一定的主題設置的,因此,考生在解題時需要從情境的核心詞語入手,準確把握情境主題,深度挖掘情境主題的核心內涵。

例2.(2018年高考全國文綜Ⅲ卷)貝加爾湖(圖 2)是世界上最深的湖泊,監測表明湖水深度還在加大。貝加爾湖湖底沉積物巨厚,可達 8 千米。據此完成 6~8 題。

6.貝加爾湖形成于

A.地殼斷陷集水 ? ? ? ? B.火山口集水

C.河流改道 ? ? ? ? ? ? ? ? D.滑坡阻斷河流

7.貝加爾湖湖底沉積物巨厚,且湖水深度還在加大,說明

A.湖區降水量加大 B.入湖徑流增多

C.湖盆在加深 ? ? ? ? D.入湖泥沙增多

8.貝加爾湖湖水更新緩慢的主要原因是

A.湖面蒸發弱 ? ? ? ? B.湖泊面積大

C.湖水鹽度低 ? ? ? ? D.湖水深度大

解析:本題組選取世界上最深的湖泊——貝加爾湖為研究對象,以貝加爾湖的成因,湖水深度加大、湖水更新緩慢的主要原因為切入點,考查湖泊的形成原因、自然環境的整體性、水循環等相關知識。從科學角度闡明貝加爾湖在形成、演化與發展中的關鍵問題,有利于培養學生的創新意識和科學探究精神。

本組三道小題,看似無關,實則關聯性極強,而將三道小題緊緊聯系在一起的關鍵詞就是“深”,該組試題的情境主題就是貝加爾湖的“深”。圍繞貝加爾湖的“深”,命題者提出了貝加爾湖“深”的原因、“深”的發展演變、“深”的影響等三個問題。從“深”的原因到“深”的影響體現了整個科學探究過程。

第6題考查了貝加爾湖的形成原因。學生可調動所學知識,從湖泊成因的角度對其進行分類,并找出深度大的湖泊類型,如構造湖、火山口湖等。火山口湖的形狀較獨特,一般呈圓形,而圖中貝加爾湖的形狀為狹長形,由此能夠較為容易地判斷出貝加爾湖為構造湖,即地殼斷陷集水而成。第7題著重于對“深”這一特征的發展演變進行考查。從外力作用的角度看,入湖河流攜帶大量泥沙在湖底沉積,湖盆的空間會被泥沙填充,湖泊的深度應該有所降低。但貝加爾湖的深度卻還在加大,這表明導致湖泊成為“深”湖的內力作用——構造運動仍在繼續,而且湖盆下降的幅度超過了沉積物沉積的厚度。第8題意在通過貝加爾湖湖水交換問題考查考生對水循環知識的理解和遷移能力。貝加爾湖作為世界上最深的湖泊,其淡水蓄積量也居世界第一。湖水的更新主要靠蒸發與徑流以及水體的上下交換。而貝加爾湖因其緯度較高、蒸發較弱,影響更新,但湖水更新緩慢的最主要原因還是在于“深”。由于湖泊過深,上下水體之間的交換較弱,水體更新的進程也因此變緩。

三、梳理設問之間的邏輯關系

現在的地理試題選擇題往往以題組的形式出現,綜合題則多以問題串的形式出現。這些小題間貌似獨立,實則存在邏輯關聯,也就是我們常說的圍繞核心問題(事件),設置具有梯度的小問,以構成完整的思維鏈條,考查學生的地理思維品質。考生在解題時,如果能夠“登高望遠”“居高臨下”,從整體上把握各小題的邏輯關系,解題時就能跳出就題論題的小圈子,形成整體思維架構的大格局。

1.整體分析各小題設問之間的遞進關系

例3.(2018年高考全國文綜Ⅲ卷)閱讀圖文資料,完成下列要求。圖3為春季T時刻亞洲部分地區的海平面氣壓分布圖。

(1)指出控制圖示區域的兩個氣壓系統及位置關系。

(2)T 時刻該區域的鋒面數量發生了變化。推測 T 時刻前該區域鋒面的數量,并分別說明鋒面形成的原因。

(3)預測 P 點將要發生的天氣變化。

(4)說明該區域春季天氣系統活躍的原因。

解析:本組試題在當年的高考中難度較大,許多教師和考生對此題感到很不適應。原因是多方面的,其中一個重要的方面就是前些年有關天氣的考查,多是給出區域的時空條件,要求考生回答天氣狀況。因此,在教學中不少教師只重視天氣現象成因與結果的關系,忽視過程分析,導致考生對天氣系統之間的關聯、動態、立體的關系認識不清楚、理解不到位。如果考生能夠將各小題的設問進行整體考量,不難發現其中的邏輯關系(圖4)。

由圖可見,四個小問之間層層遞進。第(1)小題,要求考生通過讀圖指出控制圖示區域的兩個氣壓系統及位置關系。當考生明確圖中除東南部有一個低壓(氣旋)系統之外,在西北部還存在一個冷高壓,而冷高壓是冷空氣的源地,這就為第(2)小題的設問埋下了伏筆。第(2)小題要求考生推測 T 時刻前該區域鋒面的數量,并分別說明成因。如果考生能夠將第(1)小題中兩個氣壓系統加以關聯,不難得出結論:冷高壓吹出來的強冷空氣東移南下會形成冷鋒;低壓系統的低壓槽是冷暖空氣交匯之處,氣旋與鋒面結合形成鋒面氣旋。在北半球,受地轉偏向力的影響,氣旋的水平氣流為逆時針旋轉,形成了暖鋒在前、冷鋒在后的一般模式。第(3)小題要求考生預測 P 點將要發生的天氣變化。如果考生能夠將第(2)小題中T 時刻前該區域的三個鋒面進行動態分析,不難發現:三個鋒面都會經過P點,首先是鋒面氣旋中的暖鋒,接著是鋒面氣旋中的冷鋒,最后是強冷空氣東移南下所形成的冷鋒。這樣,P點的天氣變化就能一目了然。第(4)小題要求考生說明該區域春季天氣系統活躍的原因,其實這道題就是前面三個小題的最終指向。從P點春季天氣系統的復雜多變可以推出整個區域天氣多變。天氣復雜多變的直接原因是冷暖空氣頻繁交鋒,冷高壓與氣旋交替控制,而天氣復雜多變的根本原因在于地理位置(緯度位置和海陸位置)和季節因素共同影響了區域大氣環流的形勢。由此可依據各小題間的邏輯結構梳理出作答的思維結構(圖5)。

2.準確把握設問的指向和要求

設問指向問題解決的系列任務,設問的指向就是答題的方向,設問的要求是答題者必須遵守的基本要求。考生只有準確把握設問的指向和具體要求,才能避免方向性錯誤。

例4.(2019年高考全國文綜Ⅱ卷)閱讀圖文材料,完成下列要求。“北京2022年冬奧會”申辦成功帶來了“全民上冰雪”熱潮。近年來,浙江省建立了10余個室外人工滑雪場。這些滑雪場散布于全省各地的山地丘陵中,且多建于當地旅游景區內或其附近。雪道厚度一般維持在1米以上,建設和維護成本較高。目前,浙江省滑雪場多為初級雪道,主要接待一日體驗型滑雪者,平均接待人次和旅游收入排在全國前列。圖6示意浙江省主要滑雪場分布。

(2)說明滑雪場建于旅游景區內或其附近的益處。

解析:本題要求考生說明滑雪場建于旅游景區內或其附近的益處,這里的益處是對滑雪場的益處。不少考生對于設問的指向性的理解出現偏差,誤答滑雪場建于旅游景區內或其附近對旅游景區的益處。出現了諸如“有利于形成更全面的旅游服務設施,提高旅游體驗”“有利于帶動景區游客增加和收入增加”“有利于帶動旅游景區的相關產業發展”“旅游景區的環境優美,有利于帶動旅游景區的消費”“有利于提高景區的知名度,有利于提升游客的綜合體驗感”等答案。這些答案看上去有理有據、表述正確、要點全面,但其實出現了方向性錯誤,也就是“答非所問”。因此在作答之前,一定要明確設問的指向,特別注意對設問的行為動詞、行為主體、限定性語言等要進行重點分析,不可忽視。

四、形成答案要點的結構關系

答案是指命題者預先設定標準要求或常模參照下的正確答案及評分標準。綜合題的答案一般都有若干個要點,這些要點并非零散、雜亂無章的,而是存在著邏輯結構關系,既有關聯又有綜合。在平時的學習中,考生可以從優秀地理試題,尤其是高考試題的答案設置中領悟精髓,加強答題思維及語言組織的訓練,做到文字表達專業、簡明、妥帖,要點之間既有關聯又有綜合。

【例5】(2011年高考浙江卷地理試題)圖7為世界某區域示意圖,簡述“雪帶”(降雪量明顯多于周邊地區)分布的特點,并解釋原因。

解析:本題考查考生描述地理事物空間分布特征及分析地理現象成因的能力。描述的基礎是讀圖獲取有效信息,從圖中可以明顯看出雪帶主要分布于五大湖的南岸或東岸。分布特征是地理事物的表象,由表及里才能觸及地理事項的本質。降雪的形成條件之一是大氣中需含有較冷的冰晶核;二是有充足的水汽;三是空氣有上升運動。從分布特征可反推出降雪的水汽來源、大氣運動狀況,聯系大氣環流的知識可知,五大湖地區冬季多西風和西北風;冷空氣經過湖面時,增溫增濕;經過湖面后,暖空氣上升,水汽凝結形成降雪,出現“雪帶”。答案要點之間的結構關系如下(圖8)。

優秀的地理試題尤其是高考題,是命題者集體智慧的結晶,基于試題構成的四個基本要素,研究高考試題,品鑒高考試題,從而領悟命題者的思想,最終站在命題者的角度審視試題,是提升高考復習效率,提高考生解題能力的重要策略之一。

參考文獻:

[1] 成潔. 基于立意、情境、設問三要素的探究題命制——以2015年江蘇省高考政治學科探究題為例[J]. 教學月刊·中學版(政治教學), 2016(Z1):91-94.

[2] 孔燕, 吳儒敏, 朱曉果,等. 學術情境試題的目標定位與編制策略[J]. 中國考試, 2016(09):18-23.