目標本位 整體設計 全程導學

尉芳芳

專家導讀:教學目標是教學活動順利開展的指引。年級(學期)目標、單元目標、課時目標三者要聯系起來設計,才能夠確保目標合理準確同時也具有操作性。有了目標之后,通過“單元學習目標卡”和“課文學習助學卡”,教師從扶到放,逐漸讓學生自己落實(填寫)教學目標和學習任務,在預習和后續的教學活動中都能夠圍繞著教學目標展開,確實做到了學生心中有目標,給學習上了發條,勁頭十足,問道有門,達標可期。本文提出的目標本位的教學設計與實施策略,是在課堂教學中落實核心素養的一種有益探索。

摘 要:基于使閱讀教學目標更明晰,便于學生完整地理解知識、形成自己的知識建構、幫助學生實現“學會學習”的目的,筆者對小學語文第二學段閱讀教學“單元主題”進行“整體設計,全程導學”策略研究。主要做法是預先整體思考,構建全冊、單元、課文三級目標體系;編制“單元學習目標卡”和“課文學習助學卡”,引導學生主動建構;開展合作交流,培養學生學習能力。

關鍵詞:小學語文;閱讀教學策略;整體設計;全程導學

小學語文第二學段閱讀能力既是對第一學段閱讀能力的延續和提高,又是第三學段閱讀能力發展的基礎,在整個小學語文閱讀能力的培養體系中起著至關重要的作用。而且,這一時期的學生可塑性強,經過兩年的學習,至少認識1600個常用字,為閱讀打下良好的基礎。基于第二學段閱讀教學特點及學情,筆者立足對該學段閱讀教學的研究,根據教材主題單元編排這一現實基礎和建構主義提出的知識習得過程這一理論基礎,提出“整體設計,全程導學”的新思路。努力把閱讀教學放在完整的知識體系中,使目標更明晰;把學生看成一個意義生成、主動建構的學習主體,幫助學生實現“學會學習”,從而提高教學效率。

一、系統思考:構建三級目標體系

傳統的教學活動中,課堂教學往往以課文為單位。教師將課文從單元中剝離出來,一篇一篇地教,教學時只關注作者的寫作意圖、思路,忽略對于整體的構建。當“細節”被不恰當地突出為“焦點”后,當學生所有的認知構不成“整體”時,記憶的、精神的負擔就增加了。[1]

建構主義理論提出,學習是基于個人的經驗而帶來的相對持久的變化,所有的學習都可以歸納成這樣的行為:即將新的信息與現有的知識聯系。因此,幫助學生形成知識結構,用以支持其掌握有用的新知識,成了教學至關重要的事情。[2]所以,我們認為一定要幫學生建立整體的學習結構體系,唯此,學習才可能簡單,才可能輕松。

(一)基于學段特點,構建每冊目標體系

仔細閱讀課程標準,我們發現第二學段與第一學段相比,識字任務有所緩解,閱讀與習作能力培養加強。

此學段四冊教材均根據《義務教育語文課程標準(2011年版)》提出的教材內容要簡化頭緒、加強整合的思想,以專題組織單元,以整合的方式組織教材內容,使整組以至整冊教材成為有機的整體。

筆者根據第二學段課程標準及四冊教材的特點,梳理第二學段各冊閱讀教學目標,各冊閱讀教學目標體系表(節選)見表1。仔細閱讀該目標體系表,我們不難發現在編排上小學語文其他教材各單元間存在的內在關系更明顯。有的針對同一個目標逐年提升要求,有的則是針對同一個目標,一冊比一冊細化、精確。

構建各冊閱讀教學目標體系表,找準每冊目標,在教學時做到瞻前顧后,整體備課,發揮教材整合的教育教學效果。同時,在教學中,也便于教師幫助學生建立整體的知識體系,引導學生把每個知識點都放到完整的體系中學習和理解。

(二)梳理單元重點,構建單元目標體系

從表1中,我們認識到教學目標各層次間存在關系:高一層次的目標為低一層次的目標導向,低一層次的目標是高一層次目標的具體落實。同時,一個單元,往往由幾個相近或具有內在聯系的“知識塊”構成。現代教學論強調教師要幫助學生形成知識結構。

因此,引導學生明確單元目標尤為重要。筆者根據各冊閱讀教學目標梳理出各單元閱讀目標,形成單元目標體系表,樣表(節選)見表2。此表,不僅體現教材是如何細化學段目標,還關注到各單元目標間的內在聯系。

準確明晰的單元教學目標體系有助于教師把握教材的重、難點,有助于教師從縱橫聯系中,發現單元特有的教學功能。只有胸中有全局,才會把單元教學要點置于整個相關知識體系中理解,才會在教學過程中充分體現局部(一個單元)和整體(整個知識塊)的有機聯系。

(三)研讀教材內容,構建課文目標體系

要幫助學生有效學習,除構建每冊目標體系、單元目標體系外,還需要構建課文目標體系,體系示例如表3所示(見下頁)。不管是每冊目標,還是單元目標,都需要一篇篇課文、一節節語文課才能落實。因此,我們根據教材編排特點,牢牢把握單元目標,明確課文在單元中的位置,更多地思考課文將單元中的哪些目標細化,以便幫助學生搭建知識體系,方便學生更好地建構。立足單元目標,分析每堂課的教學目標,每堂課在整個單元教學中所處的地位和起到的作用就變得很清楚。課文目標體系的構建讓課文學習緊扣目標,使教師的教、學生的學有了航向。

正所謂致“廣大”才能明“細微”。有效地教學應該在教任何一篇課文、任何一個單元,甚至任何一冊教材時都有全局觀,把整篇課文、整個單元、整冊教材作為一個系統,將作者的寫作意圖與教材的編輯意圖融合,促進學生將所學內容放到整體中,便于主動建構。

二、整體設計:編制“學程二卡”

建構主義認為,從知識掌握的過程分析,教學本來就是一個促進學習者個體學習、意義生成、主動建構的過程。教師所傳授的知識,對學生而言只是信息,外部信息只有經過學習者的內部加工,才有可能轉化為系統性的知識,實現真正意義的知識掌握。[3]

(一)設計“學程二卡”,培養自主能力

“單元學習目標卡”是根據課程標準和小學語文第二學段教材特點,利用教材已有的導語、課例、語文園地設計的。此卡由學習主題、學習目標、學習內容組成。其中學習內容包括課文、語文園地。此卡主要作用:一是建立單元知識結構;二是明確單元學習內容和目標。

“課文學習助學卡”是圍繞著單元目標,根據課文特點設計的激活學生自我建構的載體。它由學習目標、學習準備、學習筆記組成。學習目標由兩部分組成,一部分是根據單元目標制定的基礎目標即學習目標A,另一部分是由學生自己確定的學習目標B。學習準備主要是喚起學生學習新知識的相關信息,使學生更好地進行意義建構。學習筆記是根據課后習題設計的,是學習目標的具體體現。

“單元學習目標卡”(見下頁表4)、“課文學習助學卡”(見下頁表5)合稱為“學程二卡”。“學程二卡”充分體現學生的學習過程是積極探究的過程。此二卡是教師幫助學生學會選擇信息的體現。因此,填寫“學程二卡”的過程就是激活學生原有知識背景的過程。

(二)運用“學程二卡”,激發學習興趣

“學程二卡”是由教師利用表格將單元、課文學習目標和內容等傳遞給學生,這是幫助學生進行意義學習的載體。它貫穿學生的整個學習過程。

“學程二卡”主要是由學生填寫的。在填寫初期,教師可幫學生填好幾項,讓學生填寫剩余項目。但不管怎樣,教師應在單元學習前,以“單元學習目標卡”為載體帶領學生了解單元內容,并引導其填寫。隨著學生年齡增長,教師逐漸放手,直至最后由學生獨立填寫。

在學習一個單元、一篇課文前,讓學生以“學程二卡”為支架,通讀單元、預習課文,做出學習規劃。同時,在學完一個單元、一篇課文后,教師引導學生利用“學程二卡”進行反思,對學習進行監控。最終,幫助學生成為會學習之人。

三、全程導學:培養學生學習能力

(一)導入時,激發興趣,幫助學生做出規劃

“學程二卡”一方面能促進學生信息選擇、自我監督、主動學習,另一方面有利于教師“以學論教”設計教學。當然,滿足學生需求的教學活動必然能引起學生興趣,激發學習動機。

我們知道,單元導語不但點明專題、激發興趣,而且提示學法、布置任務,加強了單元導語的導學功能。以人教版語文第7冊第4單元“作家筆下的動物”為例,既在導語中點明學習重點“具體感受作者筆下栩栩如生的動物形象;試著比較課文在表達上的不同點”,又在課后思考題和口語交際、習作中進行系列訓練。

意義建構強調要使知識、技能的學習在一個更大的學習任務情境下進行。因此,在學習一個單元前,先提供給學生“單元學習目標卡”,以它為扶手帶領學生明確單元學習目標、梳理單元學習內容,激發學習興趣。當學生填完“單元學習目標卡”后(見圖1),對單元的目標和內容也更明晰。此卡,讓教與學更有方向,避免南轅北轍。

課文是將單元目標的知識點細化。同時,我們要盡可能調動他們相關的已有知識,使學生更好地進行意義建構。因此,在課文學習前,運用“課文學習助學卡”,喚起舊知。“整體設計,全程導學”強調以主題單元為單位整體設計閱讀教學,將學生閱讀能力培養貫穿到單元學習的整個過程。

以《白鵝》一課為例,在預習時,我們提供學生一張《白鵝》的“課文學習助學卡”,讓學生在預習時填寫(見圖2)。在課文學習前,呈現“課文學習助學卡”,幫助學生明確本課學習的目標,做好相關的學習準備。單看教學過程,你可能難以發現與“學程二卡”中“課文學習助學卡”的關系,但如果把圖2和教學環節比對,會發現教學環節“了解學習準備”和“明確目標”就是學生在預習時填寫“課文學習助學卡”時獨立思考過的。

建構主義認為,學生在學習新知識前并不是一張白紙,每個學生都有他的背景知識。奧蘇伯爾的意義學習理論也指出,學習是基于個人的經驗而帶來的相對持久的變化。所有學習都可歸納成一種行為:即將新信息與現有知識聯系,因此,幫助學生形成支持掌握有用的新知識的知識結構,成了教學至關重要的事情。[4]

(二)學習時,聚焦重點,引導學生主動學習

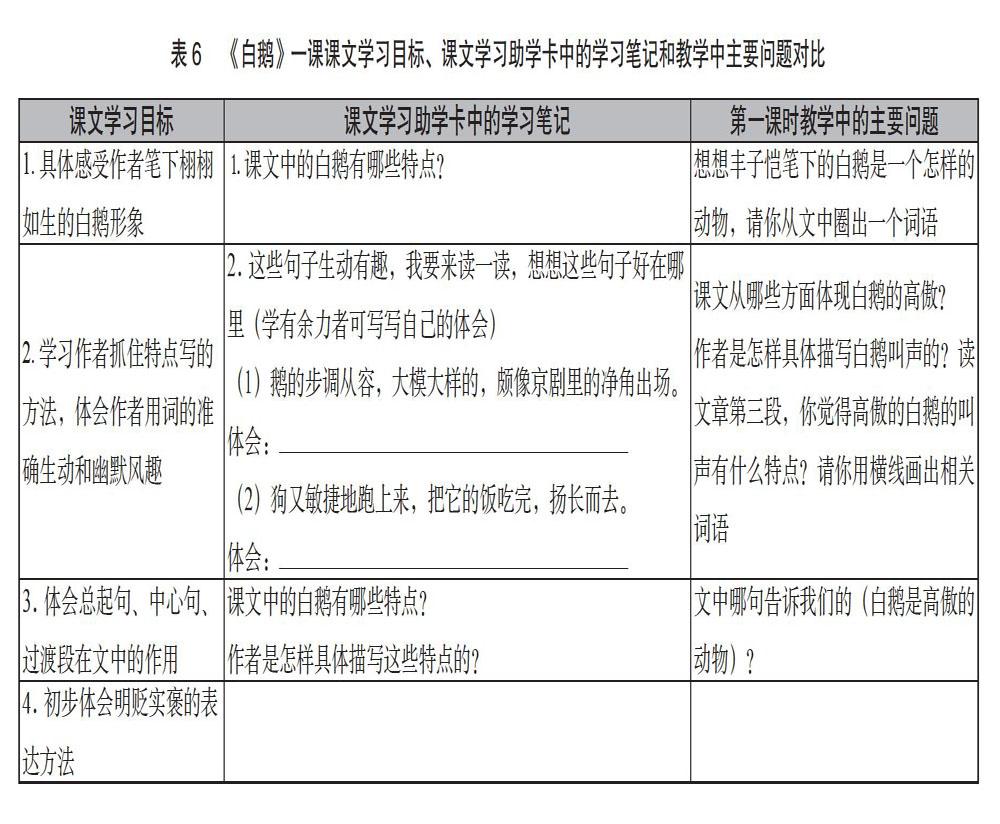

“學程二卡”還貫穿在課堂教學中,真正地成為學生學習過程中的導航標。尤其是作為目標落實的“課文學習助學卡”,緊緊抓住了單元目標和課文特色,將重點凸顯在卡中。“課文學習助學卡”中的學習筆記是根據目標細化成的思考題,也是課堂教學的主線。粗略一看,難以發現這個設計與以往教學設計不同。但如果將課前學生填寫的“課文學習助學卡”中的主問題與課文學習目標一比較,會發現課堂教學緊緊圍繞著目標進行(見表6)。在課堂學習中,雖未呈現此表,但已隱含在教學中。

從對比表中,我們更清晰地發現“課文學習助學卡”在課文學習目標、課堂教學中所起的作用。它如同橋梁,將學習目標變成思考題傳遞給學生;課堂中教師圍繞這些問題引導學生深入學習,將教學目標落實。

正如建構主義者所說的,教學從來就是一個促進學習者個體意義生成、主動建構的過程。教學過程中教師所傳授的知識,對學生而言只是信息。外部信息只有經過學習者內部加工,才有可能轉化為系統性的知識,實現真正意義的知識掌握。

“課文學習助學卡”把學生當作學習的主體。在課堂學習前,讓學生思考目標、回憶相關信息,獨自嘗試思考課堂中的主要問題。盡管在學習筆記中的一些題目,學生難以一下子回答正確,但這有什么關系呢?至少學生經歷過思考。梅耶也提出,意義建構強調信息的選擇組織、加工整合,不是只關注學習結果,而是強調學習過程。

(三)結束時,引導小結,指導學生進行反思

小結分兩種:一是對單元、課文的小結,如是否達成目標卡中的目標;二是學習方法的交流,主要交流怎樣達成該目標。圍繞“學程二卡”進行小結,把知識和方法教給學生,不斷地引導學生總結交流學習經驗,逐步形成適合自己特點的學習方法,這是培養學生學會學習的重要內容。

小結能加深學生對單元、課文的理解。如果能在單元和課文學習結束時,再引導學生看看之前填寫的“學程二卡”,有利于學生對整個單元、整篇課文的把握,以便查漏補缺。教師圍繞“單元目標學習卡”展開,引導學生對比之前填寫的此卡中的目標是否達成,并且聯系學習內容,在與同桌、全班同學的交流中實現對整個單元內容的回顧。接著,重點抓住單元目標中“比較表達中的不同特點”,從回顧單元課文的表達特點到尋找自己作文中相關表達。

小結不僅僅是內容的回顧,更是學習方法的梳理。小結對培養學生的分析概括、總結學習經驗、提高學習能力非常有益,也是“導學”的一個重要內容。小結讓學生的學真正實現閉環。

“教材無非是個例子”,在“整體設計,全程導學”中得到顯著的體現。興趣的激發是基點,學會學習是要點。通過近一年研究,實驗班學生運用“學程二卡”學習積極性、主動性得到激發,學習能力有了提升,實現了真正的輕負高質,同時也加強了教師對第二學段目標、教材整體的把握能力,使閱讀教學更具整體性、系統性、實效性。

[1]黃禾豐.整體化教學設計探索[M].北京:北京出版集團公司,2009:56.

[2]崔景貴.建構主義教育觀述評[J].當代教育科學,2002(9):22-25.

[3][4]教育部高等教育司.學會學習[M].北京:教育科學出版社,1999.

(責任編輯 王策)