“材料力學”課程教學改革與實踐的探討

林森 戴宏亮 方棋洪

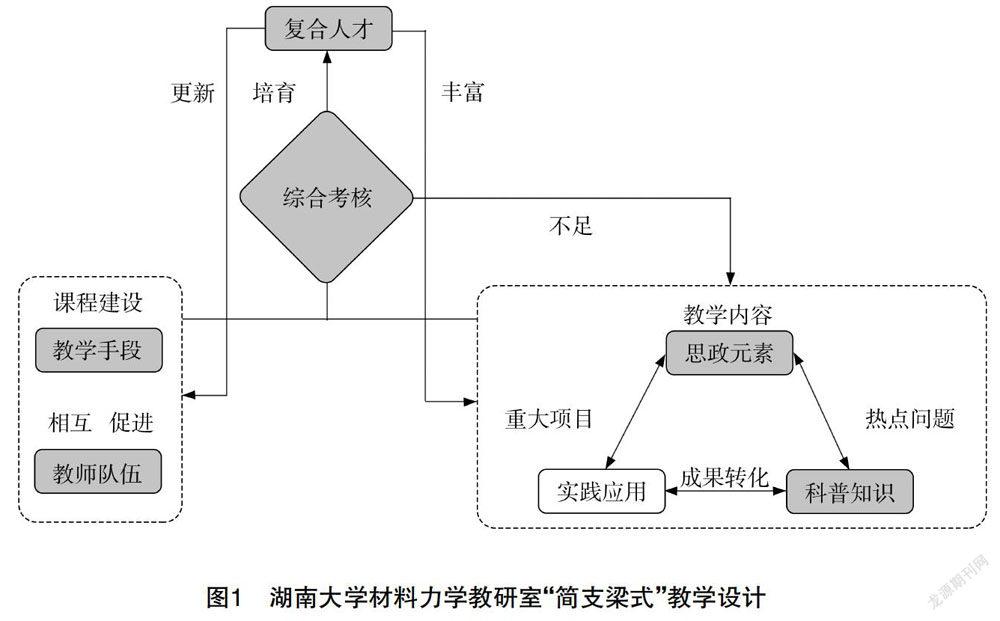

[摘 要] 高等教育改革以來,受新媒體形式的推廣和特殊形勢的影響,傳統的本科力學課程教學急需改進。湖南大學材料力學教研室以培育復合型人才為目標,創新性地提出構建課程建設和教學內容并舉的“簡支梁”教學改革思路。即依托教師隊伍和教學手段的相互促進完成課程建設;融合思想政治元素、實踐應用和科普知識改進教學內容,并以綜合考核為引導手段,培養具有理論和實踐的基本能力,并且能圍繞未來工作中的工程和科學問題進行創新性研究的復合型人才。取得了一系列優異成果,可以為后續教學改革和實踐工作提供參考。

[關鍵詞] “材料力學”;教學改革;課程建設;思政元素

[基金項目] 2020年度教育部第二批新工科研究與實踐項目“面向智能制造工程人才‘通識核心能力培養的創新創業訓練項目體系與平臺構建”(E-ZNZZ20201217)

[作者簡介] 林 森(1988—),男,廣東揭陽人,博士,湖南大學機械與運載工程學院助理教授(通信作者),主要從事基于生物力學的結構優化研究。

[中圖分類號] O341? ?[文獻標識碼] A? ?[文章編號] 1674-9324(2021)31-0060-04? ? [收稿日期] 2021-05-25

2019年,教育部在《關于深化本科教育教學改革全面提高人才培養質量的意見》(教高〔2019〕6號)中針對教學管理[1]、教學制度[2]、潛心育人[3]和組織保障[4]這四個方面分別對本科教育提出了指導性的意見。2020年的特殊時期打亂了多年循規蹈矩的本科教學計劃。這對于“材料力學”[5]這門傳統的力學核心課程的教學帶來了更高的要求和挑戰。對于這一問題,湖南大學材料力學教研室認真貫徹教育部精神,圍繞學生做出了一系列教學改革舉措,并落實到課程教學中,收到了良好的效果。本文在培養目標[6]、課程建設[7]和教學內容[8]等方面展示湖南大學材料力學教研室的創新和效果,為力學核心課程教學改革提供思路和參考。

一、教學改革與實踐的設計思路

湖南大學材料力學教研室“簡支梁式”教學設計模式如下圖1所示。

(一)教師隊伍和教學手段組成的“滑移支座”

課程建設應當是在保證教學質量的前提下,具有一定的靈活性,這樣可以適應新時期和特殊形勢帶來的變化。其特點類似于雙自由度的“滑移支座”。

隊伍建設是支撐教學的基礎。湖南大學材料力學教研室實行“內外雙培養”的教師發展模式。在內,由經驗豐富的教學名師帶領年輕教師學習教學技巧,根據每位教師的經歷和研究方向量身定制教學方案。在外,聘請具有豐富實踐經驗和學科知識扎實的工程技術人才加入,完善教師隊伍多元化建設;建立校企和國際合作,鼓勵交流。

教學手段是學生興趣的“著力點”。特殊時期,全國展開了一場關于線上教學的討論熱潮。針對這一問題,教研室教師認真收集建議,總結出一套合理的授課方案:(1)采用直播課堂軟件,將課件與討論區并列展示,便于及時收到反饋。(2)在適當時間開啟攝像頭,采用道具演示趣味小實驗或者在小黑板上演算習題。(3)在習題課上,展示預先做成的習題解答過程課件,輔以軟件上的畫筆標識。在直播課后,教師在課程聯系群里上傳錄制的直播視頻,幫助學生回顧知識。這樣有條不紊的直播授課得到了不亞于面對面授課的良好效果。同時,湖南大學材料力學教研室共同建設了課程中心網站,包括雙語介紹、力學進展(介紹前沿的科研成果)、資料共享(課件和參考書籍)和師生互動平臺這些特色欄目。這樣的課程中心建設支持教學資源的積累與共享,將教學過程與評價展示相結合,提供了多樣的師生互動模式。另外,許多教師在主流的社交平臺上建立個人賬號,撰寫教學和科研中的心得體會或是上傳錄制的課外講座。獲得了全國力學愛好者的廣泛關注,有幾位老師擁有了上千“粉絲”,成了同行和學生心中的“明星學者”。

(二)思政、應用和科普組成的“固定支座”

教學內容應當確保學生掌握知識點這一關鍵不動搖,由思政、應用和科普共同組成穩定的“三元體”,使學生圍繞知識點展開創新實踐。其特點類似于單自由度的“固定支座”。

針對學生的思想、興趣、志向和科學素養,廣泛搜集與知識點相關的重大工程和熱點問題,從科普的角度拓展學生的知識面,同時滲透正確的人生觀和價值觀,確保達到協同育人的教學效果。2020年5月5日,廣東虎門大橋出現大幅搖晃,在網絡上引發熱烈討論。時值“材料力學”課程講授“組合變形”這一章節,筆者抓住這一機會,向學生介紹了大跨度懸索橋的歷史和構造。以塔科馬大橋風毀的實例,解釋了卡門渦街這一流體力學知識點。作為中國自行設計建造的第一座現代化特大型懸索橋,虎門大橋的設計師早已考慮風力作用下的振動。根據蜻蜓翅膀上的翅眼結構的作用,介紹了大型橋梁的抗振措施。另外,渦街效應也能被利用,從工程實例中的測量管道內流量的渦街流量計,講到科研最新成果磁感應渦街發電裝置。這使學生對于“材料力學”及相關課程的興趣大增,取得了非常好的教學效果,同時也宣傳了我國流體力學和振動力學的代表學者。

(三)綜合檢驗的復合人才是“荷載”

“材料力學”注重培養關注學科前沿發展和知識交叉應用,具有理論和實踐的基本能力,并且能圍繞未來工作中的工程和科學問題進行創新性研究的復合型人才,是前述教學與改革的“承載”。結合特殊時期的影響,“材料力學”的考核模式也相應調整如下(見表1)。

通過公示相應的說明文件《材料力學在線考核實施辦法》,保證了考核細節公平、公開化,包括隨機題庫、雙機位監考和提交答卷方式等。考核的內容包括慕課學習、實驗認知、課外討論和運用知識點解決實際問題的能力。針對考核中出現的不足,可以修正相應的教學內容。只有建立起以培養復合人才為目的的評價體系,才能賦予這門傳統力學核心課程歷久彌新的特質,源源不斷地輸送優質工程師、科研工作者和教師人才,同時為思政、工程和科研提供豐富的素材。