“家鄉故事”的多元講述

【摘要】 小說《鐵花》屬于作家王旺山對于自己“家鄉”的紀念式回溯,作家在講述“家鄉故事”時也傾注了陜西特色鮮明的“鄉情”,在敘事推進中,深切“鄉情”轉化為冷熱沖突激發而成的“鐵花”,在冷靜的敘述中綻放“家鄉”的絢爛。本文試圖考察作家在《鐵花》敘事中所采用的多元策略,立足文本,探索作家對“家鄉故事”的講述之道。

【關鍵詞】 《鐵花》;“家鄉故事”;敘事

【中圖分類號】I207? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? ? ? 【文章編號】2096-8264(2021)01-0008-03

王旺山創作的《鐵花》體現出作者對于“家鄉”的“鄉土記憶”,“故鄉”的夏陽縣城、古城村、井把灣巷承載了作家的“家鄉故事”,在“鐵花”的綻放中記錄著作家的“過往”。在講好“家鄉故事”的主題統領下,“我并沒有采取單純的白描手法,用線條來勾畫,而是借用油畫技法,一筆一筆地把顏料抹上去,”①這樣富有意義的“顏料涂抹”將“家鄉故事”分解為記憶中的生動圖片,以畫面感較強的語言文本增加作品的視覺傳達效果,凸顯作品對作家與讀者的主體召喚。

作家利用文學綜合性呈現的藝術創作特征,有意識地采用敘事視角的對話、情節事件的烘托與敘事線索的延展等多元講述的敘事策略,在“故事”時間的線性敘述中積極拓展講述過程中的“家鄉”空間,營造出《鐵花》的立體敘事情境。在家鄉“田園牧歌”式的“慢”節奏敘事中,沉淀出渭北高原歷史文化濃郁的“厚”重面貌。

一、對話:敘事視角的內外呼應

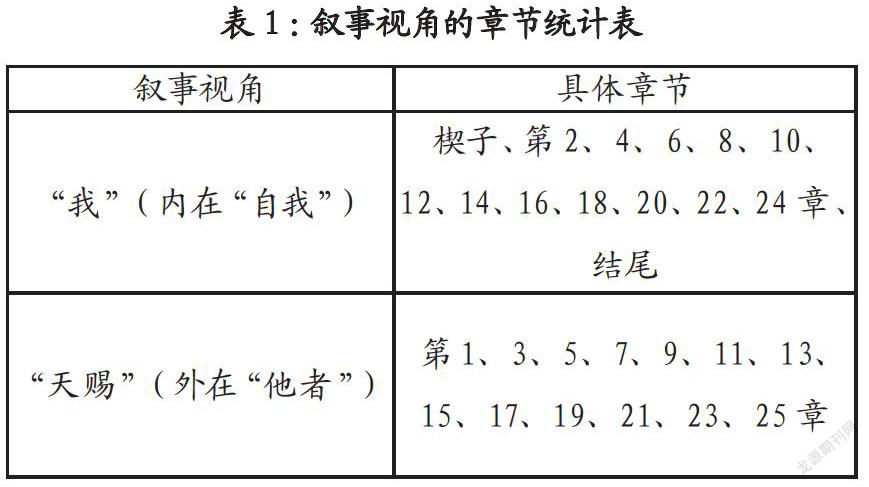

為了追求真實、客觀地描述“家鄉”生活,作家在創作中沒有一味簡單地沉浸在對“家鄉”自戀式的“獨白”中,而是在“我”的內聚焦敘事視角之外設置了故事講述的“他者”視角。“他者”的敘事視角以講述中從“我”到“天賜”的主語切換為標志,“天賜”的故事中隱含的“他者”到對故事中的各個人物均稱呼人名,沒有建立敘述者與人物的親緣、血緣關系,保持著與故事人物的講述距離,成為“家鄉故事”的見證者。同時,這個“他者”對“我”親切地稱呼為“天賜”,始終關注著“天賜”及周圍人的具體行動,保持著聯系,體現著“他者”講述故事的合理性與資格。這樣的適度距離,有利于讀者閱讀中的美感產生,也使讀者在閱讀中捕捉到了講述故事的第二重聲音,營造出小說敘事的“復調”效果。根據作品的具體描述,“我”和“他者”在各個章節中的出現情況如表1所示:

從表1 可以看出,“我”和“天賜”視角的敘事在章節設計上呈現出交錯式的基本面貌,由于小說具有一定的自傳色彩,所以作家選擇楔子與結尾進行“我”的故事講述,而在其中章節展開中,則將奇數章設置為“天賜”視角的“他者”講述,偶數章節設置為“我”視角下的自述。由于作家的章節總體設計為25章,這樣的奇數安排使得楔子中的“我”直接承接第1章的“天賜”循環往復到第25章的“天賜”承接結尾的“我”,完成整個敘述流程。這樣的模式,“我”與“天賜”在一唱一和中形成“對話”,敘述話語在“對話”交流中共同完成“家鄉故事”的講述。

“家鄉故事”在作家創作之前,成為創作素材,而“對話”視角所形成的話語模式則是《鐵花》面對讀者的具體交流。“被交流的是故事,它是敘事的表面內容要素;故事又是通過話語交流的,話語是敘事的形式表達要素。”②“家鄉”屬于主體的集體記憶,講述“家鄉故事”在“我”與“他”的言語對話中逐步完善,更加貼近主體的回憶現狀。視角切換過程中,作家保持著敘事脈絡的連貫性,外在于“我”的“他者”也變成了“我”的經歷的驗證者,突破了自述的封閉性,體現出作家文化自信基礎上“家鄉故事”講述的開放性,“家鄉”不僅有“我”,也是“你”與“他”的共同給記憶。“他者”與“我”的并列存在也為讀者的“故事認同”提供了更多選擇,以便更為靈活地完成“家鄉故事”的“再創造”。

二、烘托:情節事件的交錯組合

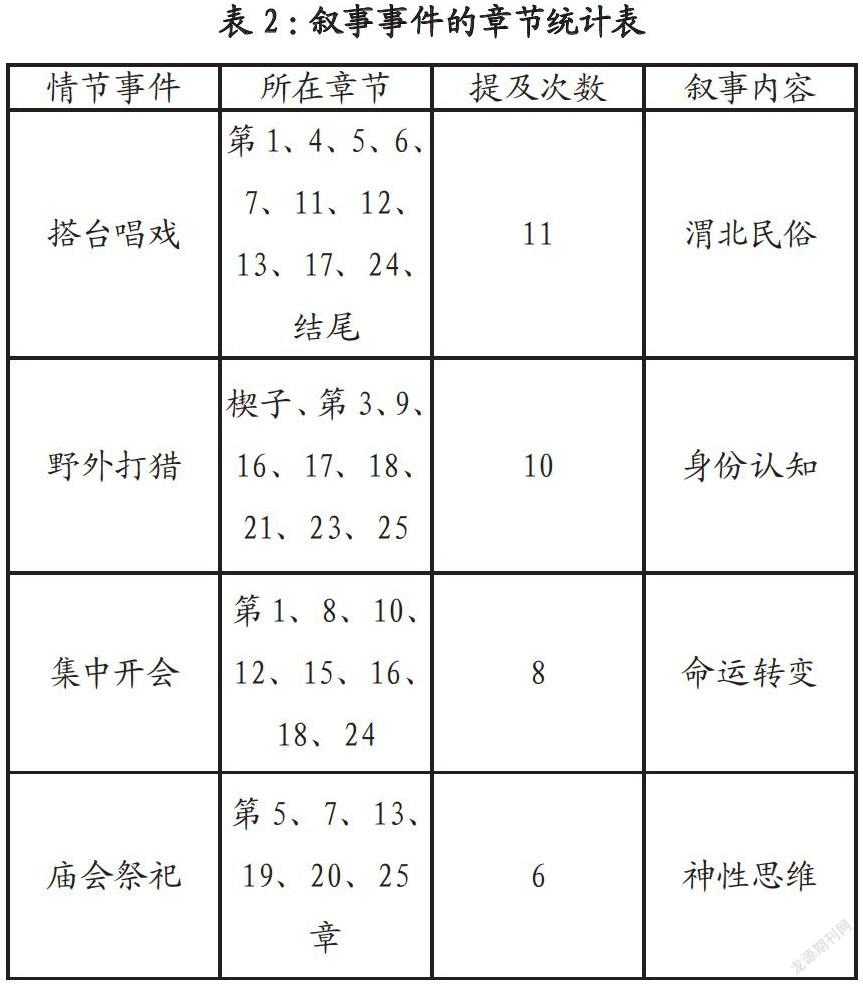

視角的“對話”式切換,幫助讀者在故事講述的內外轉化中還原“家鄉”的真實“記錄”視角。而作家對于油畫技法的空間創作借鑒,則集中地表現在具體關鍵性情節事件的交錯組合之中。情節事件的有意安排在推進故事發展的基礎上,依托事件展開的典型場景烘托著“家鄉故事”的外在情境,有效避免了漫長故事講述中易于單薄的困境,鞏固了敘事的空間厚度,也呈現出豐富多彩的“家鄉”場景。在《鐵花》的具體敘事中,以敘事頻率為依托,具有代表性的情節事件如表2出現在各個章節中。

根據表2所示,小說的故事發展中出現頻率較多的有“唱戲”“打獵”“開會”“祭祀”等,這些事件又分別對應著戲臺、野外、公共場所及儀式現場等典型場景。這些環境代表了渭北高原鄉土生活中不可或缺的生活場景,人的一生也在這些場景的活動中走向圓滿。作家利用這樣代表性的事件敘事,融入了陜西文化的文學地理學元素,為故事涂抹了鮮明的地方特色,具有較強的辨識度。這些事件的不同功能敘事作用也完善了“家鄉故事”的整體敘事。

情節事件的安排中,《鐵花》提及次數最多的當屬唱戲和打獵兩個關鍵性事件,作家在具體敘事中,采取了具有張力的敘事安排,在矛盾沖突中建構自己的敘事結構。

搭臺唱戲追求外在喧嘩,小說也用了很多筆墨渲染唱戲時的熱鬧排場,即使時故事中人物的隨意開唱,也以秦腔獨有的高亢嗓音鋪墊著外在聲勢。而在唱戲中,“我”(或者“天賜”)經常是“看戲人”的身份,在這個戲劇氛圍濃厚的古城村,在周圍的人具備一定的唱戲基礎時,“我”(或者“天賜”)經常是“愛戲”不“唱戲”,極度熱鬧中“天賜”視角講述居多,體現出相對冷靜的“戲外”旁觀。在章節安排上,唱戲的描述筆墨較為傾向于故事敘事的前半部分,恰恰體現出“我”(或者“天賜”)在故事前半部分個人存在度較低,活動的主要方式為“參與”,在特定場域“接受”家鄉文化的熏陶。唱戲“動”的場景以聽戲“靜”的角度展示,作家完成敘事中的“戲中戲”模式場景嵌套。

隨著“我”(或者“天賜”)的逐漸成長,個人存在度開始提升,簡單的“看戲”不足以體現出“我”(或者“天賜”)的內在性格,因此在故事的后半部分,“我”(或者“天賜”)主導或組織下的“野外打獵”事件筆墨開始增加。野外打獵重視內在潛伏,需要根據獵物的行蹤隱蔽自身,找準時機,迅速行動,這樣的動作要求以“靜”制“動”。而“我”(或者“天賜”)在這個事件中卻經常是參與者,帶著內心極大的意識沖動完成肢體的伺機而動。這樣的安排蘊蓄了打獵的力量彰顯,也與唱戲事件形成一體兩面的沖突互補,多面還原了鄉村、農民的生活情境。

三、延展:敘事線索的明暗搭配

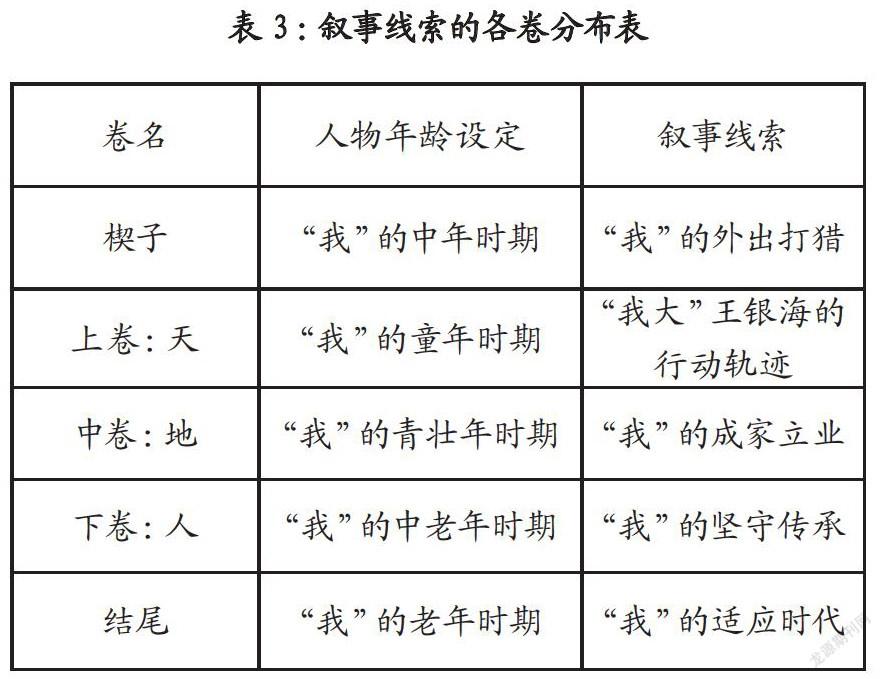

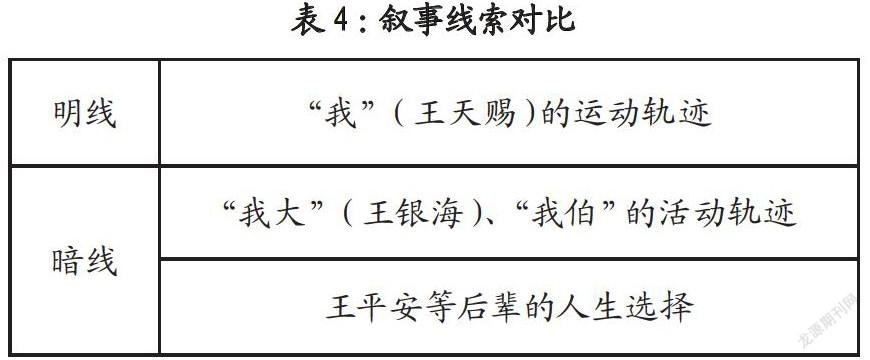

在小說敘事線索的鋪設中,作家圍繞“我”(或者“天賜”)的中心視角,選擇“我”(或者“天賜”)人生的“高光時刻”引出故事,展現了主人公的個人魅力,選擇“我”(或者“天賜”)最在行也最引以為傲的打獵引導讀者進入閱讀。其后,作家在上卷、中卷、下卷與結尾的章節按照人的自然生長規律進行了敘事線索的設定,勾勒出主人公較為清晰的人生活動軌跡,形成作品中較為明顯的敘事線索——“我”(或者“天賜”)在故事的講述中慢慢走過一生。

楔子中,“我”(或者“天賜”)的出場體現出主人公的個人能力,獵野豬的行為體現出主人公的膽識與勇氣,這段倒敘幾筆抓住了主人公的特征,也規避了人生敘事中“流水記錄”的風險。這樣的做法提高了閱讀的生動性,也為明線的敘事切入提供了較為自然的追問、探求前提。

上卷:天,著重描寫了古城村的前世及“我”(或者“天賜”)前輩人的生活,類似于一個“前我”時期,主要的活動人物為“我大”甚至“我爺”那輩人,這些人借助于廟會、取水等儀式活動進行了對“祖”與“天”的虔誠溝通,奠定了古城村的文化環境。他們的鮮明性格也構成了“我”(或者“天賜”)的性格基因,為“我”生而為“我”找到了歷史答案。這樣的先輩生活圍繞“我大”(王銀海)形成一條暗線,標志著“我”(或者“天賜”)的敘事展開的前向延展,寫出了主人公的生存之根。“我”(或者“天賜”)在這卷中更多以孩童形象出現,通過“我”(或者“天賜”)不斷想“摻和”前輩人的重要事件表現出“我”(或者“天賜”)的人生發展明顯與前輩生活暗線的交融,主人公孜孜不倦地從這條暗線中獲得養生,努力生長,促進“家鄉文化”的代際傳承,在中卷:地中完成明暗線索的順利交接。具體如表4所示:

中卷敘事中,前輩人的生活開始淡化,取而代之的是“我”(或者“天賜”)人生的登場。“我才發現,我所熱愛的那些人,都是以不同的死亡形式與我告別,退出自己的人生舞臺的。”③還原了“家鄉故事”中生老病死的自然更替,主人公繼承了“我大”的性格也開始成為“大”由孩童成為家族支柱,逐漸形成了自己的責任感。盡管這種成長并非一帆風順,“我”(或者“天賜”)也因為人生的“失誤”被迫“逃離”,但最后選擇“回歸”鞏固了這條明顯的順利發展。因為前輩人的年老,后輩人的年幼,中卷也成為“我”(或者“天賜”)這條明顯發展最突出的一卷。

下卷敘事中,后輩的成長帶了古城村新一輪的血液更新,曾經封閉的村莊走出了越來越多去外地“謀生”的年輕人,原本的“故鄉”在后輩人生活習慣的改變中出現了一定程度的沉寂,“我”(或者“天賜”)由建設者轉變為守望者。兒子王平安也選擇參軍離開了這片土地,“我”(或者“天賜”)無力改變后輩人的選擇。其中開始醞釀一條后輩人向前發展的暗線。后輩人的發展象征著“后我”時代的到來。這樣的安排延展了“我”(或者“天賜”)的人生輻射區域,作家不再將筆墨局限于“個別”人物的特色,而是將“個體”放置于“群體”發展中,審視他的“來”與“去”。

“家鄉故事”是敘事的外在層面,在講述中主體“構建起一種源自中國文化、中國生活和民族力量的中國精神,這是中國故事需要被創造性敘述的真正價值期待于文化旨歸。”④作家通過多元敘事策略的綜合應用不斷尋找升華著“家鄉故事”中的“家鄉精神”,在對“我”(或者“天賜”)的人生敘事中探索著那顆“守望家鄉”的初心。

注釋:

①王旺山:《鐵花》,現代出版社2018年版,第457頁。

②(美)西摩·查特曼著,徐強譯:《故事與話語》,中國人民大學出版社2013年版,第17頁。

③王旺山:《鐵花》,現代出版社2018年版,第457頁。

④金春平:《主體的延展與敘事的自覺—— “敘述中國故事”的文學情境、維度及范式》,《民族文學研究》2019年第05期。

參考文獻:

[1]王旺山.鐵花[M].北京:現代出版社,2018.

[2]王旺山.守望或者游牧[M].北京:作家出版社,2008.

[3]王旺山.以時代的名義綻放[M].北京:中國文聯出版社,2013.

[4]王旺山.尋找另一個自己[M].西安:陜西人民教育出版社,2013.

[5](美)西摩·查特曼.故事與話語[M].徐強譯.北京:中國人民大學出版社,2013.

[6](美)戴維·赫爾曼,詹姆斯·費倫等.敘事理論:核心概念與批評性辨析[M].譚君強等譯.北京:北京師范大學出版社,2016.

[7]金春平.主體的延展與敘事的自覺—— “敘述中國故事”的文學情境、維度及范式[J].民族文學研究,2019(05).

作者簡介:

劉鑫,陜西師范大學文藝學博士,副教授,現為渭南師范學院人文學院教師,主要研究方向:文藝美學。