支架理論指導下的初中英語讀寫整合教學實踐

呂玲麗?劉詣寧?張研

[摘要] 依據現行英語課標要求,分析教師實施讀寫整合教學存在的問題及原因,闡述支架理論指導下的初中英語讀寫整合教學實踐。以一節讀寫整合課為例,探究支架理論在初中英語寫作教學中的具體應用,并提出相關建議,以期能夠為初中英語讀寫整合教學提供可借鑒的方法。

[關鍵詞] 支架理論;初中英語;讀寫整合教學

《義務教育英語課程標準(2011年版)》在三至五級分級目標中對初中學生寫作教學提出要求:能編寫簡單的故事,能根據提示簡要描述人物或事件;能合作起草和修改簡短的敘述、說明等;能根據提示獨立寫作和修改小短文。這一目標體現了閱讀教學和寫作教學的緊密聯系,即通過閱讀領會文章主題,理解篇章的邏輯關系,梳理故事情節,收集、積累語言素材;通過寫作學會突出文章主題,增強邏輯意識,安排框架結構,運用語言素材。

實際上,越來越多的教師重視并開始研究寫作教學,開展了大量的讀寫整合的教學實踐。在外語教育領域,已有許多學者進行了讀寫結合教學的實驗,研究表明,讀寫結合教學能有效促進二語學習者語言能力的發展。然而,在教學實踐中,教師實施讀寫結合教學存在一些問題,如讀寫時間的分配不合理,解讀文本面面俱到但缺少側重點,造成寫作時間不足;閱讀與寫作任務,話題缺乏一致性;閱讀輸入的量和寫作輸出的質之間不平衡等,導致學與用不能有效結合(姚旭輝等,2013)。筆者認為,教師要循序漸進地培養學生的寫作能力,先要讓學生成為更好的閱讀者,引領學生通過深入閱讀來挖掘語篇主題意義和理解語篇內容,以語篇為范例學習寫作技巧。

一、支架理論教學觀

建構主義理論認為,當學習者遇到較復雜的學習任務時,教師應當為學習者建構對知識的理解提供一種概念框架,將復雜的任務加以分解,引導學習者對所學知識的理解不斷深入,這一概念框架被比喻成支架(陶春霞,2013)。支架理論指導下的初中英語讀寫整合教學力求使學生的英語閱讀過程成為以語篇為載體、以閱讀策略為手段、以寫作為目的的意義探究過程。在閱讀課中,語篇給學生提供大量的寫作素材,學生在教師指導下通過閱讀積累詞匯,儲存句法,學習遣詞造句和謀篇布局,教師搭建支架幫助學生完成寫作過程,循序漸進地提升寫作能力。

二、基于支架理論的讀寫整合教學實踐

在讀寫整合教學中,“讀”是“寫”的基礎,“寫”是“讀”的深化。授課教師帶領學生探究文本的主題意義,將文本的內涵價值與學生的生活體驗有效關聯,使學生在寫作內容上產生思考和共鳴。在探究意義的過程中教師通過適時搭建支架引領學生感知和模仿語言、學習和內化語言、寫作技巧等并思考如何將這些技能遷移至自己的寫作中。最后,教師還要適時撤走支架,讓學生在有意義的情境下進行寫作。

本文以外研版八年級上冊Module 10 The weather Unit 2 The weather is fine all year round.閱讀語篇When is the best time to visit the US?為例,闡述教師如何在閱讀教學中為學生搭建各種類型的支架,踐行以寫作為目的的有效閱讀教學。

(一)教學內容簡介

本文是一篇闡釋性說明文,按照總—分—總的架構展開。作者的寫作目的是為去美國旅游的人提供建議。授課教師希望學生能夠概括文章大意,分析作者寫作意圖,學會制訂旅行計劃的方法,了解美國各地區景點的特色,最佳旅游時間和需要做出的準備,繼而考慮天氣、活動等因素并據此給出充分的建議。授課對象為八年級學生,學生能閱讀簡單語篇并找出語篇中的主題;能運用簡單的閱讀策略獲取語篇基本信息,但學生在實踐寫作活動中遣詞造句和謀篇布局方面卻有很大困難。為了實現教學目標,教師運用支架理論精心設計了本節課的各個活動環節。

(二)教學活動設計

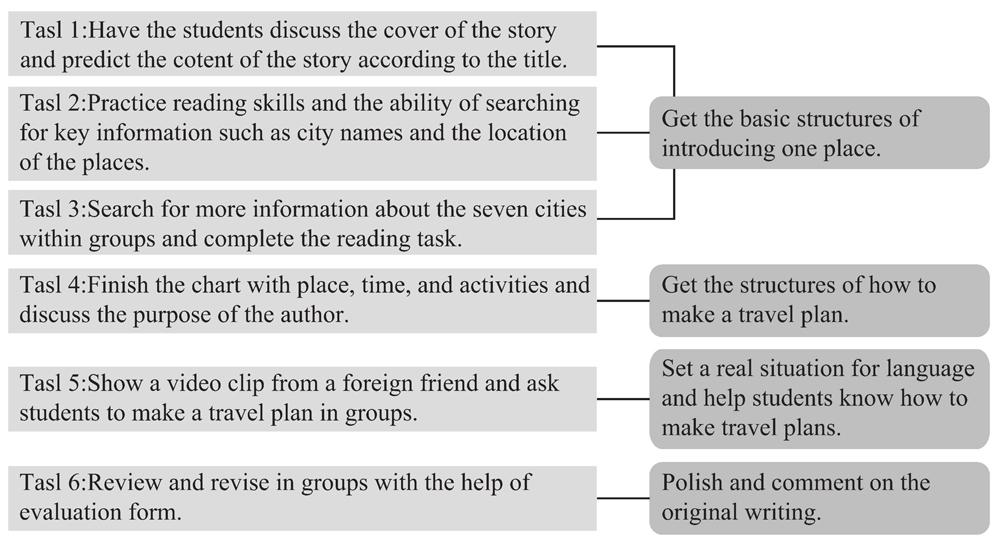

教師著力運用問題搭建支架,引導學生深入閱讀,對文本主要脈絡進行挖掘;同時,引導學生抓住文本中體現文章主題和核心內容的關鍵詞句感知語言,學習和模仿文本語言特點,學習寫作技巧,幫助學生實現從讀內容、學語言到能運用內化了的語言進行自由寫作,從而螺旋式提升學生的寫作能力(如下圖)。

(三)教學具體實施

1.激活認知和情感,為寫作搭建內容支架

(1)導入環節。授課教師在課前問卷調查的基礎上遵循學生的認知規律,先以教師拍攝的秋季校園的美麗圖片激發共鳴,之后授課教師詢問學生:Do you like travelling?Where have you travelled and what is it like?讓學生自由談論自己旅游去過的地方。這樣,學生參與的積極性被有效調動起來并為后面的寫作環節積累寫作素材。緊接著授課教師展示一張Disneyland圖片,詢問學生是否喜歡迪士尼,并讓學生猜出世界最大的Disneyland 在哪個國家。基于初中生對美國碎片化的認知,授課教師運用優美景色和著名景點圖片,如雪山、沙漠、大峽谷、好萊塢、自由女神像,步步引導學生猜出本節課閱讀語篇的主題“美國”,消除學生對美國的陌生感,積極主動融入課堂情境。

如此,利用情境圖片和音頻、視頻等形式創設情境,迅速激活學生對所學知識的經驗背景,使學生在情境中體驗、感悟,學習新知識。授課教師充分利用一系列美國景點圖片,有效激活學生背景知識,為即將開展的閱讀活動進行了文化知識的鋪墊和滲透,為理解文章主題做好了鋪墊。

(2)閱讀環節。支架是幫助學生從“現有發展水平”提升到“潛在發展水平”的階梯,教師搭建的有效支架應符合學生的認知規律,由淺入深,引領學生逐步達到自己的最近發展區。在這一過程中,問題是教師把學生思維引向更高層次的常用支架。

在導入環節之后,教師開始引導學生通過閱讀文本題目,預測文本內容及體裁。具體提出如下問題:

What is the passage mainly about according to the title?

What is the writing style of the passage?

Where can you most probably find the article?

在快速閱讀階段,授課教師要求學生在快速閱讀完第一遍文本后回答:

Q1:What do you think of the US?

S1:Its very large.

S2:The US is so beautiful.

S3:The US is so large that there are many places to visit.

Q2:How many places are mentioned in the reading material?

Q3:What are they?

S4:There are seven places:New York,Washington DC,New England,Texas,California,Seattle,Alaska.

授課教師精心設計問題,以問導思,引領學生對語篇主題和內容進行深入分析。逐層深入的問題,有效地激活了學生的思維,幫助學生厘清了語篇的脈絡,積累了寫作的素材。

在仔細閱讀階段,針對文章中提及的美國城市、州、區域的地理位置,學生對它們很陌生,如果死記硬背沒有意義,授課教師便通過美國地圖逐步展開問題,如:Where is…?How do you know?Does the writer tell us…?引導學生了解地理方位并且能夠對文本的內容進行梳理。隨后,授課教師把文本設計成了表格(包括地點、天氣如何、最佳參觀時間等細節性問題),引導學生關注獲取文本細節,在滲透基本閱讀策略的同時了解作者的寫作手法。學生在教師搭建的支架引領下,了解語篇體裁、學習語篇結構,為幫助學生寫作做好準備。

此外,授課教師根據文中所提到的美國的七個地方,適當補充一部分這些地方的著名景點來豐富學生的文化背景知識,幫助學生獲得新知并深入理解語篇所承載的文化底蘊和價值。

2.深入理解詞句,為寫作搭建語言支架

教師為學生寫作搭建語言支架,有效幫助學生解決作文中怎么寫、怎么寫得好的問題。授課教師設計了三個教學環節,幫助學生提高作文中的語言品質。

(1)準確理解詞義,豐富語言表達。在閱讀前,準確理解詞義是理解語篇的前提,本語篇有兩個關于方位的詞匯“northwest,southeast”還有“mile”表示長度的詞匯。授課教師利用美國地圖,直觀、實用性強地引導學生在情境中進行詞匯的學習。然后教師創設語境,讓學生們以填空(It is about 3,000 from the east coast to the west coast.)的形式,在具體的語境中學習使用新詞匯。

(2)練習復合句式,改善句子結構。范例支架是教師語言的示范。授課教師在詞匯教學過程中適時搭建復合句范例支架,有助于學生深入理解復合句的使用,鞏固知識要點,并培養學生思維的邏輯性和系統性,幫助學生內化和靈活運用所學語言。例如:The weather is usually warm during the day,but bring a sweater because it may be cold in the evening.

①It is sunny now,but lets take an umbrella…(rain later)

②It is usually hot and sunny,so we…(swim in the sea)

(3)感悟英文詩句,提升作文內涵。授課教師在教學過程中設計了讓學生觀看介紹大美天津的視頻活動。觀看后以小組為單位共同討論匹配的城市和地區,討論后每組請兩位學生進行全班展示和交流。授課教師將任務分層,滿足不同能力學生的發展需求,一名學生用自己的語言向大家介紹中美的任何一個城市,另一名學生飽含深情地朗讀一首有關這個地方的詩句,引導學生不斷加深對語篇主題意義的理解。

課中共有三組學生展示,一組選擇了介紹杭州,其同伴則分享了“欲將西湖比西子,濃妝淡抹總相宜”。(If West Lake is more than West,it is always appropriate to make up.)另一組學生介紹了海南,分享的詩句為“四季和風四季花”。(Four seasons and wind,four seasons and flowers.)最后一組介紹了黑龍江,“千里冰封,萬里雪飄”(A hundred leagues locked in ice,A thousand leagues of whirling snow.)所表現的美景形象具體地展現在學生的想象中。

3.運用思維導圖,為寫作搭建結構支架

(1)寫前階段。思維導圖是模擬大腦思維系統進行記憶、總結和創造的工具。作為一種幫助學習者學習的思維工具和思維可視化的重要載體,它能把以文字呈現的知識通過圖示化的形式呈現出來,以傳遞復雜信息。思維導圖是圖表支架的一種類型。授課教師利用思維導圖帶領學生對語篇結構進行剖析,通過問題引導學生分析語篇,梳理語段間和語句間的邏輯關系,提高學生語篇分析意識和能力。本文是一篇游記,語篇承載的不僅僅是語言知識,還有篇章結構和寫作技巧。教師通過帶領學生繪制語篇的思維導圖,幫助學生建構寫作框架,促進學生把所學知識從外部向內部進行吸收。

(2)寫作階段。在充分閱讀、理解語篇的基礎上,授課教師借助外國朋友的視頻給學生創建真實語言情境,讓學生幫助他們制定到訪中國旅行的計劃。學生在小組中利用思維導圖展開頭腦風暴,積極討論,將本課所學內容遷移到實際生活中去解決真實的問題,達到學以致用的目的。

在小組充分討論的基礎上,授課教師要求學生當堂寫作。教師在開展英語寫作教學活動時,要認真關注學生的小組討論情況,一旦發現學生達到預設的寫作水平,就要及時撤走支架(思維導圖),為學生自主建構文章提供更多空間,促進學生學習能力和思維能力的提高。支架的搭建與撤除過程具有動態性特點,若學生的認知水平達到一定高度,教師沒能撤出支架,就會造成學生過度依賴學習支架,不利于發展他們的綜合語言運用能力。

(3)寫后階段。授課教師通過創設語言情境,借助思維導圖搭建結構支架,請各小組代表分享制訂到中國旅行的計劃,分享體驗寫作與交流的樂趣并逐步明確生活中制訂計劃的重要性和必要性。最終,學生利用文本層層搭建知識支架,在課堂結束前自信自如地輸出語言知識,學有所獲。

三、結語

支架理論指導下的初中英語讀寫整合教學,教師要充分考慮學生的最近發展區,搭建有層級的支架,引領學生深入分析語篇內容、語言和結構,使學生由單純地被動模仿到積極主動理解、內化和遷移語言知識、寫作技巧,從而能當堂寫出一篇內容充實、語句流暢且結構緊湊的好文章。同時,教師應根據學生寫作能力的提升情況,適當減少或及時拆除支架,逐步培養學生的語言綜合運用能力和獨立寫作能力,讓學生學會真正地學習、自由地寫作。

[參考文獻]

[1]Li,Danli. Discourse Analysis in the English Language Classrooms and Scaffolding in the Language Teaching [M]. Wuhan:Wuhan University Press,2012.

[2]KRASHEN S. Second language acquisition and second language learning [M].Oxford:Pergamon Press,1981:103.

[3]GASS S,MADDEN C. Input in second language acquisition [M].Rowley,MA:Newbury House,1985:143-162.

[4]劉上扶.英語寫作論[M].南寧:廣西教育出版社,1998.

[5]姚旭輝,周萍,陳纓,沈琴芳,萬頃.英語閱讀教學中的讀寫整合:鋪墊與輸出[M].杭州:浙江大學出版社,2013.

[6]趙建群.以讀促寫在高中英語寫作教學中的運用[J].山東師范大學外國語學院學報(基礎英語教育),2015(3):58.

[7]冒曉飛.整合詞匯教學 提高詞匯能力[J].中小學教學研究,2009(11):18-19.

[8]中華人民共和國教育部.義務教育英語課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2011.

[9]肖世杰,徐笑梅.探究思維地圖可視化工具在中學英語詞匯教學中的運用[J].英語教師,2017(10):132-136.