巧鏈過程,妙讀連珠

饒娟

【摘要】新課標強調學習過程有利于提高學生學習成效的語言教學途徑和方法。但在現實的閱讀教學中,過程性常被忽略。本文提出以任務型教學為指導,構建小學高年級英語閱讀課“過程性作業”,以此實現教學理念與教學實踐行為的統一,有效地提高閱讀課教學質量。

【關鍵詞】小學英語;高年級閱讀課教學;任務型教學理論;過程性作業

閱讀是人們獲取信息的重要手段,“過程性作業”是以任務型教學(Task-based Approach) 理論和原則為依據建構的作業任務。“任務型教學法”以美國教育家杜威的實用主義作為教育理論基礎的教學模式,強調以學生為中心。龔亞夫、羅少茜指出:“任務型教學的核心思想是模擬人們在生活中所做的事情,細分為具體的‘任務,讓語言學習者在完成任務的過程中習得語言。”即大量的語言輸入與輸出,以及調動學習者的內在動機。可見,任務型教學理論符合語言發展規律,其先進性和科學性十分明顯,與課標的理念有明顯的一致性。何良仆認為:“教學必須以知識的發生發展和認知形成的內在聯系為線索,充分展現和經歷其中的思維活動,使學生真正參與到發現的過程中來。” 而作業是行之有效的、聯結學習過程的紐帶和線索。因此,以任務型教學理論為指導,建構具體的“過程性作業”,將理論轉化為實踐,以此提高閱讀教學質量,提升學生語言運用能力和閱讀水平,必然具有一定的現實意義。

一、閱讀課“過程性作業”產生的背景

長期以來,閱讀教學課堂常表現為枯燥乏味,而與之配套的作業也常僅限于讀和寫,學生缺乏閱讀動機和學習內驅力。筆者通過訪談、結合調查發現,英語閱讀課作業現狀不盡如人意。

(一)四缺、四化作業

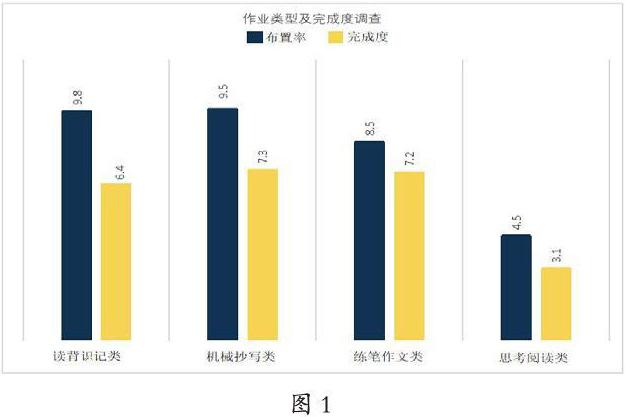

作業缺乏目的性和針對性,表現為缺乏主題與層次性,缺乏詳細的評價,缺乏語言的綜合運用性。練習內容應試化,練習形式單一,練習時間分配不合理,練習設計不科學。學生表現出兩極分化、拖欠作業、學習能力弱等現象。根據調查問卷顯示,教師在閱讀教學中布置的作業類型較單一,學生的完成度以及完成質量均較低(如圖1所示),且作業類型常為課后作業,課前和課中作業較少。

(二)“過程性作業”的產生

學習應是一個系統的、連續的過程,小學高年級學生在認知和思維上已具備一定能力,教師單純地布置讀、抄、寫等傳統作業類目,容易讓學生對作業持反抗態度及厭學情緒。新課標建議教師根據學生的年齡特點和興趣愛好,設計內容豐富、形式多樣的有助于學生增長知識、開闊視野的任務和活動。正是在這樣的背景下,閱讀課“過程性作業”應運而生,它以任務型語言教學為環境,任務驅動閱讀,提高學生綜合語用能力,促進學生學習能力、文化意識的生成,發展學生的思維品質,它包括課前、課中和課后作業(如圖2)。

二、“過程性作業”的實施和設計

(一)“過程性作業”的實施

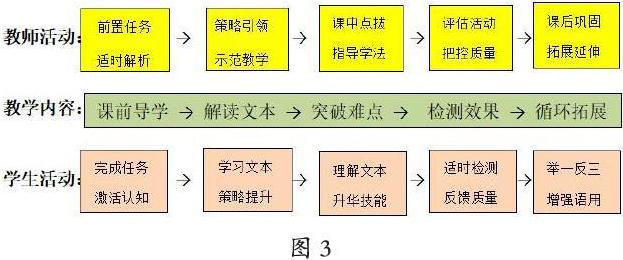

科學有效的作業是動態的任務鏈,它應包含課前準備性作業,課中反饋性、鞏固性作業,課后延展性作業,而作業的形式和內容應根據階段進行多元化調整,小步子教學,優化學習過程。英國倫敦大學語言學家Peter Skehan教授把任務型語言教學分為任務前活動、任務中活動和任務后活動三個步驟。 通過接觸、理解、操練、運用語言等環節,讓學生逐步實現語言知識的內化,從而提升語用能力。另外,在母語環境的影響下,學生缺乏真實的語境,容易遺忘或中斷學習進程,而“過程性作業”運用了艾賓浩斯遺忘曲線的記憶規律進行學習,即“記憶—遺忘—再現—記憶”。提高英語的使用頻率,利用動態作業創造情境進行持續的英語學習,提高語言復現率,以促進學生的學習成效。“過程性作業”中設計科學多樣的作業激發了學生學習英語的興趣,閱讀課“過程性作業”的實施過程(如圖3所示),其中教師活動與學生活動相對應,達成循環上升的效果。

(二)“過程性作業”的設計

縱觀教材,小學五、六年級閱讀課總共22節,根據閱讀材料的文本體裁主要分為:應用文類(10 篇)、說明文類(3篇)、記敘文(6篇)、信息型對話類3篇(如圖4)。“過程性作業”以文體特點出發,依據體裁為共性來設計適合不同文本的作業。

1.課前作業(Pre-reading Task)。課前作業的目標為重構,確定核心語言減輕認知負荷,激發學習者的興趣,為新知進行激活。學習者明確了學習的目標,減輕學習的障礙,為后期任務作鋪墊,激發學習期待。現代認知心理學家奧蘇伯爾說:“假如讓我把全部教育心理學歸結為一條原理,那應是影響學習的唯一重要因素就是學習者已經知道了什么。”可見,課前作業的作用和意義。教師可根據閱讀材料、體裁的不同適當指導閱讀和相關背景知識,讓學生對即將學習的內容有準備地進入課堂。課前作業應具備簡單、開放、基礎,使學生人人可做、人人多做的屬性。課前作業題型可分為微課類、小視頻、微習單、調查類、查閱類等簡單的作業任務。具體操作為課前發布學習資料,如,微課、微習單等讓學生自主完成,激發學習動機,為課中學習做準備。

【案例1】

本案例為人教版小學五年級下冊Unit4 When is the art show? B Read and write的課前作業設計(如圖5)。

文中是介紹有關于kittens的成長日記,記錄了小貓的生長變化。文本類型屬于應用文。因此,教師應課前制作學生較為了解的“蝌蚪變青蛙的生長過程紀錄”微課,文本形式為應用文,讓學生觀看課前微課完成簡單的課前習單,豐富學生的相關科普知識,激發學生的閱讀期待,并將日記這種文本體裁在有意義的文章格式中提前給學生接觸,豐富學生的學習素材,提前預知學習主題。

2.課中作業(While-reading Task)。本階段主要是課堂教學部分,設計多個微任務,構成任務鏈解讀教科書中的內容,課中任務即解讀教科書內容。“教科書是文本,所以它必然具備文本的共性--可閱讀性。” 此外,“教科書在課堂活動中所占的地位和比重特別大,甚至達到了70%至95%。”因此,教科書使用效率問題就顯得尤為重要。泰森和伍德沃德認為,學生學業成績差主要是因為教科書的使用效率低。而科學合理的課中作業恰恰能對教師解讀教材起到指導作用,從而達到良好的課堂效果。“讀中教學是閱讀教學的核心,各種閱讀能力的培養都是通過讀中階段的教學完成的,從具體的識別信息,到推理判斷能力等閱讀策略的培養。”“過程性作業”的課中任務設計依據布魯姆的“認知金字塔”結構進行體系建構,題型科學(如圖6),層次遞進能有效促進學生進行深層閱讀。

【案例2】

本案例為人教版小學五年級上冊Unit5 My school calendar B read and write的課中作業設計。教材文本體裁是請柬,Wu Yifan邀請他的朋友到家里參加Easter Party。略讀部分分別設置系列課堂作業Look and choose,辨清本節課學習請柬的文本體式;Read and circle,感知請柬五要素。精讀部分設置Read and match進行圖文匹配獲取文本信息,理解文本語義,對新詞Easter Bunny、roll the eggs、look for進行詞匯學習;Read and underline劃出文章中的動詞短語play games,roll Easteres,eat chocolate eggs,meet the Easter Bunny學習語言知識,并滲透文化意識——西方國家復活節的節日文化,同時讓學生體驗以上動詞短語,進行表演體驗文化加深理解;設置Read and judge,Answer the questions任務,深入文本細節,觀察、學習語言的正確性,并挖掘文本深層含義。最后,設置Think and say:Will you come to the party?Why?超越文本、評價文本,發展學生的批判以及創造性思維。學生經過形式多樣、層次遞進的課堂作業厘清了文本信息,理解、體驗并評價了文本,同時有效地訓練了跳讀、快讀、精讀等閱讀技巧。聽、說、讀、寫、看等語言技能也在教師的引導下得以發展。并讓學生體驗了由低階思維向高階思維的發展過程。

3.課后作業(Post-reading Task)。此環節是分析學生任務完成情況以及在閱讀過程中的表現,再進行的延續性活動。根據問題設計聚焦練習,使學生扎實地掌握語言、運用策略,培養能力,學會學習。Good和Brophy在其布置課后作業的十大原因研究中指出:“課后作業可以提高每個學生參與學習的積極性,幫助學生體會學習的樂趣,樹立學習的責任感,培養毅力和支配時間的能力,培養自信心和成就感,還可以開發并認可學生在課堂上不能學到的知識和技能,擴大并豐富活動。”讀后作業,教師不僅要關注讀中任務、關注學生的完成進度,還要關注學習效果,甚至包括是否重復和延展任務活動,以便提高和鞏固教學效果。

【案例3】

本案例為人教版小學五年級下冊Unit 2 My favourite season,B read and write的課后作業設計(如圖7所示)。根據課中的重構學習框架,教師在黑板上歸納出構成season的五個要素,如,actives、weather、clothes、food、scenes,然后讓學生根據自己的理解和認知增加或減少內容。學生通過完成mind-map,對季節的概念理解得更清晰、系統,語言知識在mind-map的個性化呈現中得到了拓展。其次,讓學生依據思維導圖框架進行寫作輸出My favourite season。此項作業不僅整合了本學科的語言知識,使話題間建立聯系,還跨學科運用了繪畫技能,促進學生多元智能發展。

【案例4】

本案例為人教版小學五年級上冊Unit3 What would you like?B Read and write,Robin will cook today!的課后作業設計(如圖8)。這篇文章的體裁為應用文——便條。在課中任務經過評價環節,筆者發現學生對第三人稱動詞的使用以及like 后面名詞加復數形式掌握不扎實。筆者根據這個問題設計課后聚焦練習,讓學生鞏固和扎實掌握語言的正確使用方法,創設貼近學生生活實際的課后調查問卷,先閱讀學生的便條再次熟悉文本體裁,而后轉述與輸入相匹配的語言輸出,搭建語言支架讓學生針對性地訓練高頻錯誤目標語言,以達到提升的效果。

三、小學高年級英語閱讀課“過程性作業”的使用效果

小學高年級英語閱讀課“過程性作業”的建構和使用,有效地將學習過程進行連接,符合學生的認知發展規律和學習規律;使學生成為學習的主體,改變了以往閱讀課中學生被動學習、課堂氣氛沉悶的局面。整個教學過程,學生積極主動參與,樂于合作,從閱讀前的動機激發、閱讀中的圖示激活和語言準備,到閱讀過程中完成不同層次的語言作業任務,培養了學生識別信息、提取信息、領會文本以及分析、綜合、評價和運用的能力。閱讀課“過程性作業”實施后,學生的閱讀興趣提高了,閱讀策略也在學習的過程中得到了適當的訓練,豐富了學生的語言知識,增強了學生的綜合語用能力,學生的學習態度得到了轉變,同時也促進了學生的深度學習和學科核心素養的形成。

參考文獻:

[1]龔亞夫,羅少茜.任務型語言教學[M].人民教育出版社,2003.

[2]何良仆,何燕妮.論數學教學的過程性原則[J].西南科技大學學報(哲學社會科學版), 2011,28(2)59-62+73.

[3]Skehan,P.A Cognitive Approach to Language Learning[M].London:Oxford University Press,1998.

[4]焦燕.從艾賓浩斯遺忘規律曲線談大學英語詞匯記憶[J].蘇州教育學院學報,2006(2):39-42+86.

[5]奧蘇伯爾.教育心理學認知觀[M].人民教育出版社.1994.

[6]石鷗,石玉.論教科書的基本特征[J].教育研究,2012,33(4):92-97.

[7]Chambliss, M.&Calfee,R.Textbooks for Learning:Nurturing Children's Minds[M].? Wiley-Blackwell,1998.

[8]Tyson,H.&Woodward,A.Why students aren't learning very much from textbook[J].Educational Leadership,1998(3):14-17.

[9]王篤勤.英語閱讀教學[M].外語教學與研究,2012.

[10](美)古德(Good,T.L.),(美)布羅菲(Brophy,J.E).透視課堂(第十版)[M].陶志瓊,譯.中國輕工業出版社,2009.

責任編輯? 羅良英