少數民族地區“非遺”傳承創新人才“產教協同”育人模式構建研究

【摘 要】本文針對少數民族地區“非遺”技藝人才培養中技藝傳承出現斷層、傳承范圍狹窄、傳承模式單一等問題,提出構建“非遺”傳承創新人才“產教協同”育人模式,論述搭建“非遺”傳承創新人才“產教協同”平臺、建設“非遺”傳承創新人才培養相關課程、制訂“非遺”技藝師資隊伍建設方案、建設“非遺”技藝傳承實訓基地、開發“非遺”數字化教學資源等對策,以培養傳承優秀民族文化的技術技能型人才。

【關鍵詞】職業教育 產教協同 非物質遺產 傳承 創新人才培養模式

【中圖分類號】G? 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)18-0009-03

優秀民族文化是我國各民族共有的精神財富,是中華文化創新發展的不竭源泉和動力。職業教育作為國民教育的重要組成部分,是民族文化傳承與創新的重要陣地和載體。推進職業院校民族文化傳承與創新,有利于提高職業院校學生的文化品位、審美情趣、人文素養和技術能力,并對建設中華優秀傳統文化傳承體系、弘揚中華優秀文化具有重要意義。本文對少數民族地區非物質文化遺產(簡稱“非遺”)創新人才培養的問題進行分析,提出少數民族地區“產教協同”傳承和發展“非遺”技藝、培養民族文化技術技能型人才的模式與路徑,為進一步促進優秀民族文化傳承與發展、促進民族團結與鄉村振興提供可供參考的視角和理論支撐。

一、民族地區“非遺”技藝人才培養的問題

(一)技藝傳承出現斷層

我國“非遺”傳承人的培養模式多為縱向傳承模式,但隨著社會經濟的快速發展與時代更迭,人們的價值觀與生活方式都發生了重大轉變,而現代工業規模化生產嚴重沖擊著傳統手工作坊的生存和發展,少數民族年輕人外出務工,不愿意學習傳統技藝,導致少數民族聚居區“非遺”技藝傳承出現斷層,傳統技藝文化生態環境、自然傳承模式遭到破壞。現有的“非遺”傳承人“老齡化”現象明顯,“非遺”傳承后繼無人成為亟待解決的問題。

(二)傳承范圍狹窄

我國大多數少數民族地區“非遺”技藝的傳承主要是少數民族聚居區,并局限于以家庭血緣關系為載體的代際傳承,這種傳承方式極大地制約了傳承人隊伍的充實壯大,并且其生產規模因為不能系統化導致生產力水平低下。同時,狹窄的傳承范圍還使傳承活動面臨停止的風險,這也是導致“非遺”傳承人才匱乏的一個主要原因。

(三)傳承模式單一

傳統“非遺”技藝的傳承主要是由師傅“口傳手授”,徒弟在實踐學習的過程中獲得的都是師傅經驗上的指導,思維方式單一固化,缺乏對技藝理論上的總結以及文化內涵上的挖掘,基本沒有形成完整的教學體系。師傅將傳授技藝的重點放在告訴徒弟“怎么做”,而不是探究“為什么”這樣做,這也導致徒弟在傳承“非遺”技藝時缺乏自主創新性,無法跟上時代的發展。

二、“非遺”傳承創新人才培養與職業教育深度融合的思路

基于“非遺”傳承人才匱乏及缺乏創新性,將“非遺”項目與職業教育深度融合,把職業院校作為“非遺”傳承創新人才培養的主戰場,通過開設專業與課程、進行規模化教學,大批量培養傳承人群,不失為傳承優秀民族傳統文化的有效路徑。

職業教育最典型的特征就是現代學徒制的建立,其核心特征是師傅與徒弟形成某種契約性的雇傭關系,徒弟在師傅的教育指導下邊學習技能邊工作,從而獲取從業技能與從業資格。不僅如此,現代學徒制較為突出的變化在于學校成為教育的主體,教學組織更加科學規范、教育屬性更加明確集中。它的主要特征是產教融合促進校企雙元育人,即學生由學校與企業共同培育,學生不僅是學校的學生,更是企業的員工。雙主體育人的意義在于在培養學生“做中學”與“學中做”的能力,將教育教學規律科學地運用于學生在工作情境中所遇到的問題,這在一定程度上表現出現代學徒制與“非遺”傳承的適配性。可以說,現代學徒制是“非遺”技藝傳承人才培養的時代選擇。

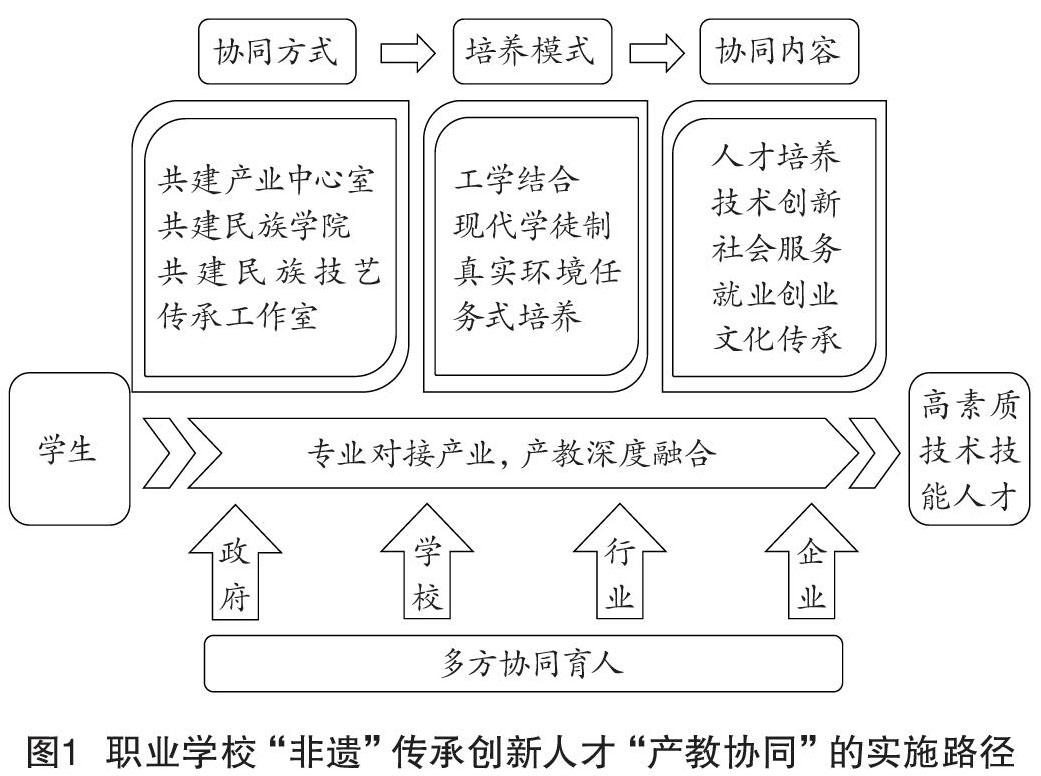

通過升級產教融合平臺,能夠落實中國特色現代學徒制,創新民族產業生產性實訓培養模式,共建校企產業中心,共建民族文化(非遺)研究院、民族技藝傳承工作室,形成“多元”參與、工學結合、知行合一的民族產業協同育人模式和高素質技術技能人才培養體系,構建共建共享共發展校企命運共同體,高質量推動區域產業發展,全面提升“多元”主體協同育人水平(如圖1所示)。

三、構建“非遺”傳承創新人才“產教協同”育人模式

(一)搭建“非遺”傳承創新人才“產教協同”平臺

柳州市第二職業技術學校聯合柳州市藝匠服飾有限公司,校企共建“柳州市藝匠產教融合產業中心”,將“引廠入校”和“廠中建校”融為一體,對接服裝產業鏈共同研究專業群設置、引導企業共同研究專業設置、共同設計人才培養方案、共同開發課程、共同開發教材、共同組建教學團隊、共同建設實訓實習平臺、共同制訂人才培養質量標準,創新教學模式、教學方法,推行真實任務式培養模式,更好地服務產業轉型升級;共同設計“產教融合”人才培養方案,共同制訂產教融合人才培養質量標準,共建“柳州市藝匠產教融合產業中心”教學團隊,在校班級采取學期輪崗制,實施生產性實踐教學,共同開展生產和教學;注冊“侗禮”“苗禮”等商標,將校服生產、民族工藝品加工等企業生產任務融入教學任務,將校企共同開發的實踐課程移到企業進行教學,培養學生的實戰能力;介入“云班課”“學習通”平臺和“智慧課堂”,企業師傅和產業中心教師共同指導,提升學生崗位實戰技能和職業素養,創新現代學徒制。

(二)建設“非遺”傳承創新人才培養相關課程

柳州市第二職業技術學校積極推進民族技藝傳承人培養專項招生計劃,重點擴大對三江、融水等縣(區)家庭經濟相對困難子女的招生數量;成立“民族圓夢班”,引導學生進入服裝設計與工藝、工藝美術、美術設計與制作、旅游服務與管理等品牌專業群學習,成立民族技藝學生社團,設立“柳二職民族技藝傳承人”評選機制,聘請民間技藝大師進駐校園成立“大師工作室”;以“匠心素養+技藝傳習+文創設計系列課程”為突破口,建設“民族語”“民族服飾鑒賞”“民族網紅直播營銷”等民族技藝選修課程,建立民族服飾文化、民族飲食、民族運動等技藝類特色課程;傳遞民族文化,讓更多的學生傳承、創新和推廣民族傳統文化技藝,通過“技能比武”“創意設計大賽”等融入工匠精神,培養學生精益求精的職業素養。

(三)制訂“非遺”技藝師資隊伍建設方案

學校引進培育共建多措并舉,打造高水平雙師隊伍。結合“校級名師工作室”“校級技能大師工作室”“校級非遺傳承人”等實行特設崗位制,推進專業帶頭人領軍能力提升工程,引進、培育一批“高(高影響力)、精(業務精湛)、絕(絕技絕藝)”高端人才,促進品牌引領和輻射作用,建立一支國家級“非遺”傳承人、省級“非遺”傳承人、校級“非遺”傳承人等三級民族“非遺”傳承師資隊伍;個性化培養一批專業能力突出和發展潛力強的中青年教師,校企共建一支教學能力強的兼職教師隊伍,形成一批高水平、結構化教師教學創新團隊,打造數量充足、專兼融合、結構合理、具有國際視野、充滿活力的高水平“雙師型”教師隊伍。同時,結合民族產業發展,通過開展民族技藝普及培訓等項目,帶領學生開展創新創業實踐活動;自主研發服裝、文創、旅游等新產品、新技術,面向區內中職學校進行民族技藝交流和經驗推廣,推進實踐服務輻射項目,打造一支具有創新創業能力的高、精、絕的師資隊伍。

(四)建設“非遺”技藝傳承實訓基地

學校結合民族工藝品產業、崗位職業技能發展趨勢,完善共享基礎實訓室;結合最新流行的直播電商模式,改建專業群崗位技能實訓室;依據服飾品銷售,民族工藝品銷售及民族餐飲推廣等知識模塊,建設民族工藝“網紅”直播營銷實訓室;營造真實生產情境,以信息化設備與管理手段促進模塊課程教學改革,建成高水平實訓基地,培養高素質的營銷人才。

學校還建設“非遺”民族服飾博物館,以滿足學校、社會需求為出發點,采用先進的虛擬仿真技術,與“非遺”的傳承、創新、推廣與應用進行有效結合。學校通過完整的系統建設,使其易操作、可互動,成為具有觀賞價值和使用價值的系統平臺,實現校企合作、共建共育。通過3D模型、聲音解說、文字說明、影像資料、動態展示等手段展示精品文物,觀眾從中獲得更多的知識、信息和藝術享受。

(五)開發“非遺”數字化教學資源

學校深入研究民族“非遺”文化,有效對接相關專業,融入專業課程體系,發揮優秀民族文化技藝與專業技藝相融合教學的協同效應。開發民族元素資源庫,建成民族教學共享資源庫;推進課程實施,以行動導向的任務引領教學為主線,進行課程整體設計和單元設計;以視頻資源建設為核心,開發課件、微課、操作視頻、新技術應用視頻等;利用民族教學資源庫,對接企業技術創新開發數字化新形態教材和新型活頁式、工作手冊式教材;構建新型教學生態,采用虛擬仿真、虛擬現實、增強現實等手段,推進智慧課堂和虛擬工廠建設,以學生的真實獲得感和職業生涯發展為導向,推進導生制、真實項目教學、模塊化教學等教學改革,更加高效地提高課堂效率與活力。

職業學校應充分利用現代學徒制傳承模式的優勢改變民間傳統“家庭世代相繼”和“師徒口傳身授”技藝傳承方式,使“非遺”技藝傳承煥發生命力和創造力。職業院校構建“非遺”傳承創新人才“產教協同”培養模式,應將“傳道授業”與“立德樹人”有效結合,把弘揚中華民族優秀傳統文化和“非遺”技藝作為職業教育教學的重要任務,提升文化素養,培養家國情懷,弘揚工匠精神,增強文化自信,共筑精神家園,使中華優秀傳統文化和“非遺”技藝生生不息、薪火相傳。

【參考文獻】

[1]胡建國.產教融合校企“雙元”育人課程開發實證研究:以烹飪專業為例[J].江蘇教育研究,2019(15).

[2]智英斌.山西省高校產教融合下非遺傳承與管理研究:以山西農業大學信息學院為例[J].藝術教育,2019(6).

[3]姜漢榮.功能綜合體:縣域職業學校的功能再構與路徑探尋[J].中國職業技術教育,2019(19).

[4]施教芳,王建良.產教融合的國家職業教育資源庫生態系統構建探索:以中國工藝美術非遺傳承與創新資源庫為例[J].中國教育信息化,2015(11).

[5]王騰香,劉萌,劉姝.現代學徒制非遺傳統手工技藝的傳承策略[J].職教通訊,2019(16).

[6]張立陽,尚鵬禮.文化產業基地教學服務平臺建設研究與實踐:產教融合、協同創新的新路徑[J].工業設計,2018(3).

[7]潘東標.體系開放融合創新:對推進南京非遺專業學院建設的思考[J].江蘇教育,2018(60).

[8]吳以默,維伊.福建藝術職業學院用實踐演繹非遺傳承和產教融合[J].東方收藏,2018(3).

[9]錢楊.基于現代學徒制的“非遺”傳承人培養模式研究:以日喀則市職業技術學校唐卡技藝培養為例[J].西藏教育,2020(9).

注:本文系2020年廣西職業教育教學改革研究項目“少數民族地區非遺傳承創新人才‘產教協同育人模式構建與實踐”(編號:GXZZJG2020A062)研究成果。

【作者簡介】秦海寧(1978— ),男,廣西桂林人,柳州市第二職業技術學校副校長,高級講師,研究方向為中職教育管理、民族文化、語文教育方向。

(責編 李 言)