兒童青少年身體活動現狀與特點

王富百慧 李雅倩 馮強

摘? 要:身體活動不足,已經成為全球公共衛生領域的健康威脅因素之一。該調查顯示,中國兒童青少年身體活動水平普遍低下,每周僅有2.34天達到身體活動的國際推薦量,顯著低于國際身體活動平均水平。此外,其身體活動水平呈現同年齡組男生高于女生、城鎮學校略高于農村學校,以及高年齡組顯著高于低年齡組的特點。體育課和課外體育活動或體育活動課的運動強度較小,尚未起到促進兒童青少年健康的作用,校外體育興趣俱樂部和有組織的體育鍛煉活動參與度較低。

關鍵詞:兒童青少年;身體活動;體育活動

中圖分類號:G806 文獻標識碼:A 文章編號:1004-8502(2021)05-0086-22

作者簡介:王富百慧,國家體育總局體育科學研究所體育社會科學研究中心副主任、副研究員,主要研究方向為青少年健康促進、健康老齡化、公共政策與人口管理;李雅倩,國家體育總局體育科學研究所碩士研究生在讀,主要研究方向為青少年身體活動;馮強,國家體育總局體育科學研究所國民體質與科學健身研究中心副主任,助理研究員,主要研究方向為運動康復。

兒童青少年是國家的未來、民族的希望,也是社會最重要的潛在資源與財富。他們的健康成長和發展受到全世界的高度關注及重視,也是全球最重要、最優先的共同議題之一。兒童青少年的健康成長,包括身體、心理和社會適應的健康狀態,不僅是其一生生存與發展的“根基”,更對教育歷程、發展機會、未來福祉、終身能力等有著全程性的深刻影響,具有難以估量的代際傳遞效應。

根據國家統計局公布的數據顯示,2019年末,中國大陸地區0~14歲的兒童青少年人口數量多達2.35億(占人口總數的16.8%),屬于世界上最為龐大的兒童青少年群體之一(僅次于印度)。近年來,學生體質與健康研究報告發現:中國兒童青少年體育鍛煉參與度下降和身體活動不足導致超重和肥胖的檢出率持續性提高、身體素質發展不均衡及代謝性疾病患病風險增加等潛在社會問題逐漸暴露。為此,中國相關部門出臺了《學校體育工作條例》《中共中央、國務院關于加強青少年體育增強青少年體質的意見》《全民健身條例》以及《體育強國建設綱要》等法規制度,并從2007年開始針對兒童青少年推行了“陽光體育計劃”“每天一小時校園身體活動”等一系列的健康教育和干預政策,以增加兒童青少年身體活動,但是取得效果不甚理想[1]。

世界衛生組織(WHO)將身體活動定義為“由骨骼肌肉產生的需要消耗能量的任何身體動作”,包括家庭、學校和社區環境內的玩耍、游戲、體育運動、交通往來、娛樂、體育課或有計劃的鍛煉等。青少年時期是身體素質發展的關鍵階段,最近30年的研究顯示,中國兒童青少年體質呈現下降趨勢,其根本原因是缺乏體育鍛煉,僅8.9%的兒童青少年達到國際推薦量,即每天至少60分鐘中等到大強度身體活動(Moderate to Vigorous-intensity Physical Activity,縮寫為MVPA),遠低于全球平均水平(25%~40%),且隨年齡增長呈下降趨勢,多數兒童青少年存在活動量嚴重不足、運動強度較低等問題。與此同時,超重率和肥胖率分別為11.26%和8.12%,并呈逐年上升趨勢。

研究表明,積極的體育參與和規律的身體活動被視為最適宜兒童青少年的健康生活方式,每天至少60分鐘的中等到大強度身體活動有助于兒童青少年保持心肺功能健康,以及身體素質全面發展,有助于預防當下以及未來的健康問題。對于處于可塑性強、身心發育關鍵時期的兒童青少年而言,早期形成的行為習慣是其一生健康行為模式建立的基礎,將對終身體質健康狀況和生活質量產生深遠的影響。

為此,國家體育總局體育科學研究所“青少年身體姿態測評與綜合干預課題組”于2019年在全國范圍內組織開展了“兒童青少年身體活動、身體姿態與生活方式”專題調查,以期全面、客觀、準確地了解和認識中國兒童青少年日常身體活動、生活習慣、身體姿態異常現狀等問題,深人探討上述問題與生活方式的關系,為兒童青少年健康促進政策的制定提供重要的理論依據、實踐指導和循證決策支持。

一、基本特征

本報告數據來源為2019年“兒童青少年身體活動、身體姿態與生活方式”專題調查,被調查者的年齡范圍為6~19歲,樣本量為9014人,基本特征如下。

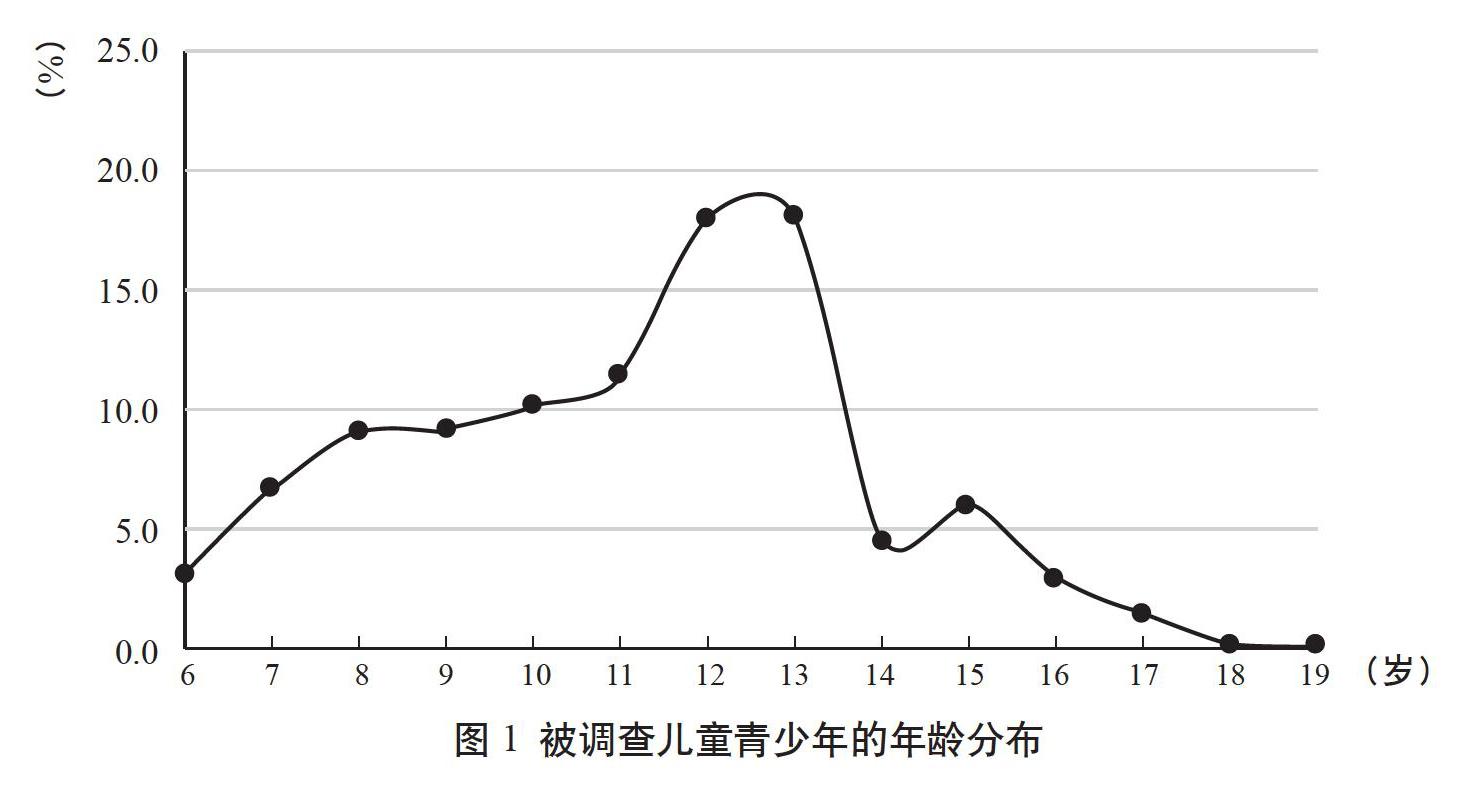

被調查的兒童青少年中,男生約占51.0%,女生約占49.0%。以漢族為主,占到被調查總體的86.9%。調查的年齡范圍覆蓋6~19歲,其中,12歲和13歲所占比例最高,分別為18.0%和18.1%;其次是8~11歲,所占比例分別為9.0%、9.1%、10.1%和11.4%;其余年齡組的被調查人數相對較少,均不超過7%(見圖1)。以城鎮戶籍為主,約為63.1%;農村戶籍的兒童青少年只占36.9%。從家庭居住地的情況看,過半者居住在城市(包括縣)的中心地區,比例達到56.3%;其次有28.8%的被調查者居住在城市(包括縣)的郊區;僅有8.2%的被調查者居住在農村;約有6.7%的被調查者居住在鄉鎮中心地區。本次調查的學校主要集中在城市(包括縣)中心地區或郊區,這兩類地區學校的學生合計約占90%(55.2%和34.0%)。

二、兒童青少年身體活動現狀

(一)身體活動

身體活動指任何使身體動起來的活動,消耗的能量比安靜時多,包括體育課和各種體育活動、游戲、家務、交通出行以及休閑娛樂等,如:打球、跳繩、捉迷藏、拖地、騎車、爬山等。中等強度的身體活動是指能夠使身體微微出汗及呼吸、心跳加快的活動,如快走、騎車等;大強度的身體活動是指能夠使身體出汗較多、心跳明顯加快、呼吸急促的活動,如快跑、打籃球。

1.每周身體活動水平及頻率分布

本調查結果顯示,兒童青少年每周平均僅有2.34天達到國際推薦量,即每天至少60分鐘MVPA。其中,男生每周僅有2.50天達到國際推薦量,普遍高于女生(2.18天)。城鎮兒童青少年每周僅有2.33天達到國際推薦量,略低于農村(2.34天)。兒童青少年每天至少60分鐘MVPA頻率分布在不同性別、城鄉中,從大到小依次為鄉男(2.56天)、城男(2.47天)、城女(2.21天)、鄉女(2.12天)。隨年齡增加,兒童青少年每周身體活動總量呈顯著下降趨勢,且單因素方差分析在性別與年齡組間差異顯著(見表1)。

2.每周30分鐘及以上中等強度以上身體活動

被調查的兒童青少年每周參與30分鐘及以上中等強度以上身體活動的較多。每周有5~6天參與30分鐘及以上中等強度以上身體活動的,人數最多、占比最高(38.6%);其次為每周1~2天和3~4天,占比分別為26.5%和22.6%;一周內7天都參與30分鐘及以上中等強度以上身體活動者占比僅為8.3%;值得注意的是,仍有4.0%的兒童青少年在一周內從未參與30分鐘及以上中等強度以上的身體活動。分性別看,男生一周內7天都有此類活動的占比高于女生,但女生在5~6天和3~4天頻率上的比例相對更高(見表2)。

3.大強度身體活動參與度

大強度身體活動(Vigorous Physical Activity,縮寫為VPA)是指相當于兒童青少年靜息強度的7倍及以上的各種形式活動,進行大強度身體活動時自身會感覺呼吸急促加重、心跳明顯加快且出汗較多。

被調查的兒童青少年每周7天進行大強度身體活動的比例僅為3.7%;每周有1~2天進行大強度身體活動者約占43.1%;達到3~4天和5~6天的比例分別為17.3%和16.1%;而約有19.8%的兒童青少年在一周7天內沒有進行大強度身體活動。分性別看,明顯差異體現在:每天進行大強度身體活動的男生比例高于女生,而一周沒有任何大強度身體活動的女生比例明顯高于男生(見表3)。

(二)體育課和體育活動

在學校教育中,體育課是兒童青少年身體活動的重要載體,體育活動也是身體活動的主要方式。為此,本次調查專門針對兒童青少年校內體育課及體育活動進行了重點調查。以校內與校外的體育課和體育活動進行區分。校內體育活動主要包含早操和上午課間操、下午課間操、體育課、課外體育活動或體育活動課、其他體育活動(體育興趣班、體育社團、舞蹈課、形體課等)。校外體育活動主要為體育鍛煉(包括放學后在校園外進行的自發體育活動)及周末和節假日、寒暑假的體育活動。

1.校內體育活動

(1)上學日校內早操和上午課間操

整體看,在上學日(周一到周五在學校上學時間內),絕大多數兒童青少年(94.1%)所在學校有早操和上午課間操,僅有5.9%的被調查者表示學校沒有早操和上午課間操。分城鄉看,在城市學校就讀的兒童青少年參加早操和上午課間操的比例低于在農村學校就讀者。城市學校中約有6.3%的被調查者表示未上過早操和上午課間操,而農村學校中的此類兒童青少年占比僅為2.1%(見表4)。

每周上學日校內早操和上午課間操次數主要集中在5次(74.3%);其次為1~4次,占到22.2%。城市學校兒童青少年參加早操和上午課間操周次數在1~4次和5次以上的占比稍高于農村學校兒童青少年(見表5)。

表6數據顯示,被調查學校每次早操和上午課間操的時間長度主要集中在30~60分鐘,回答為此時長的被調查兒童青少年占到總數的62.8%;其次為20~30分鐘和10~20分鐘,占比分別為23.8%和10.9%;早操和上午課間操時長在10分鐘以下和60分鐘及以上的情況都比較少見。在城市學校就讀的兒童青少年每次早操和上午課間操時長主要在30~60分鐘,在農村學校就讀的兒童青少年這一時長主要在30~60分鐘和20~30分鐘。

兒童青少年在進行早操和上午課間操運動時達到中等強度的比例最高,約為65.8%;達到大強度的比例僅為6.0%。對比城鄉學校,在城市學校就讀的兒童青少年在早操和上午課間操達到大強度的比例高于在農村學校就讀的兒童青少年(見表7)。

(2)上學日校內下午課間操

相比早操與上午課間操,下午課間操的參與人數有所減少。71.5%的被調查者參與到學校的下午課間操中,28.5%的被調查者并沒有參加過學校的下午課間操。分城鄉看,城市學校的兒童青少年參與下午課間操的情況明顯好于農村學校的兒童青少年,前者的這一比例為74.2%,后者的這一比例則只有48.9%(見表8)。

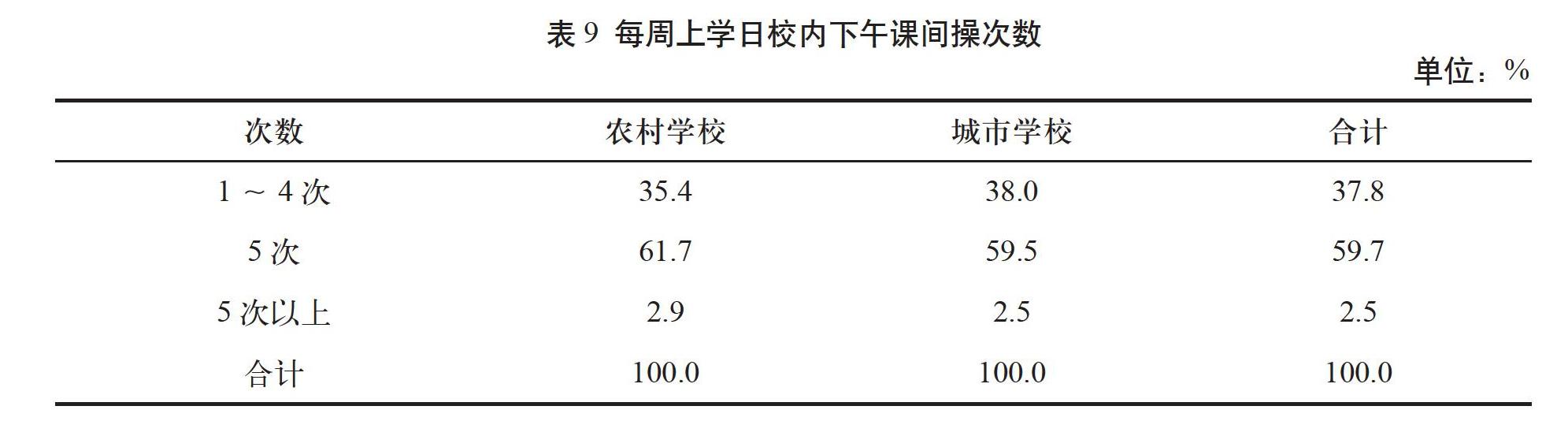

表9顯示了校內下午課間操每周次數的分布狀況。被調查兒童青少年在上學日每周5次在下午參加課間操的比例為59.7%;其次是每周1~4次,比例為37.8%。對比城鄉情況來看,在每周下午參加課間操的次數上,城鄉兩類學校并未表現出顯著差異。

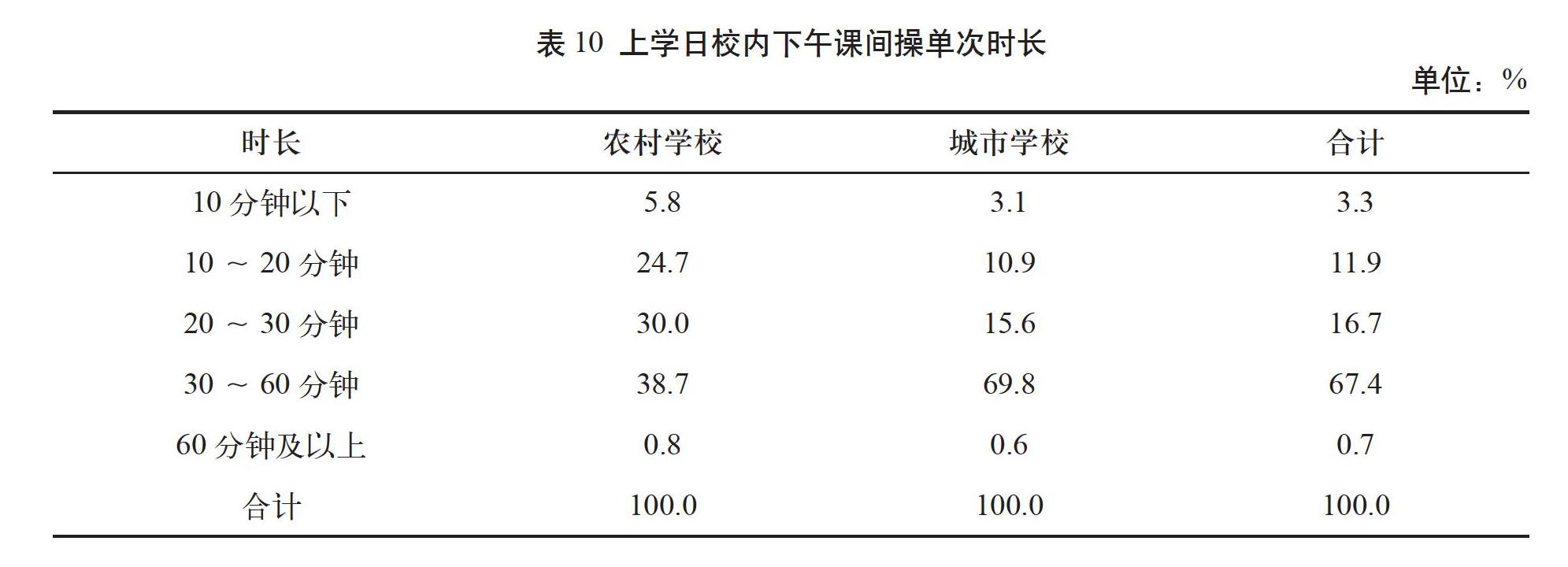

從每天下午課間操時長來看,以30~60分鐘最為常見,占到67.4%;其次是20~30分鐘,占到16.7%;時長為10~20分鐘的占比為11.9%。在城市學校就讀的兒童青少年,每天下午課間操時長主要為30~60分鐘,約占69.8%;而農村地區的學校,每天下午課間操的時間長度為30~60分鐘的只占38.7%,與城市地區的學校相去甚遠;此外,農村地區學校下午課間操時長為20~30分鐘和10~20分鐘的占比都要比城市地區學校約高一倍,分別占到30.0%和24.7%(見表10)。

兒童青少年在進行下午課間操時達到中等強度的占比最高(62.0%);其次為小強度(31.9%);達到大強度的比例僅為6.1%。對比城鄉學校的兒童青少年,城市學校的兒童青少年達到大強度和中等強度的比例相對高于農村學校的兒童青少年。農村學校的兒童青少年在進行下午課間操時的運動強度整體上明顯低于城市學校的兒童青少年(見表11)。

(3)上學日校內體育課

體育課是兒童青少年在校期間身體運動的重要課程。從調查數據看,絕大多數被調查的兒童青少年(98.9%)能正常參加學校的體育課,體育課參與率遠高于早操和課間操,被調查總體中,每百名學生只有1人表示未上過學校的體育課。城市地區學校的兒童青少年體育課的參與程度高于農村地區學校的兒童青少年,前者只有0.9%表示未上過體育課,而后者的這一比例為2.0%(見表12)。

由表13可知,約有51.8%的被調查者表示在校期間每周會上3~4次體育課,47.2%的被調查者每周會上1~2次體育課,5次及以上的情形占比極小(1.0%)。

對比城鄉學校的情況,城市學校的兒童青少年上體育課的周次數整體要多于農村學校的兒童青少年。53.9%的就讀于城市學校的兒童青少年每周會上3~4次體育課,農村學校兒童青少年的這一比例僅有34.5%,后者每周上1~2次體育課的比例較高,占到64.1%。

無論是城市學校還是農村學校,體育課每節課的時長都主要是40~45分鐘,被調查者選擇此項的比例都超過95%。在體育課每節課的時長上,城鄉學校未表現出明顯差異(見表14)。

兒童青少年在參加體育課的運動強度上,達到中等強度的比例最高,約為63.2%,約有25.9%的兒童青少年在體育課上進行小強度運動,僅有10.9%的被調查者達到大強度。對比城鄉的學校,城市學校的兒童青少年達到中等強度的比例相對高于農村學校的兒童青少年;農村學校的兒童青少年體育課運動強度整體上小于城市學校的兒童青少年(見表15)。

(4)上學日課外體育活動或體育活動課

在上學日,課外體育活動及體育活動課豐富著兒童青少年的在校生活。此次調查發現,68.5%的兒童青少年能夠參與到學校的課外體育活動或體育活動課中;超過三成(31.5%)的被調查者表示沒有參加過此類活動。這類活動的參與情況在城鄉學校間的差異顯著。城市學校兒童青少年參加課外體育活動或體育活動課的比例要高于農村學校同齡者8.8個百分點(見表16)。

在校期間課外體育活動或體育活動課每周次數主要集中于1~2次,比例達到62.2%;除此之外,有29.1%的被調查者每周能夠參與3~4次課外體育活動或體育活動課;8.7%的兒童青少年表示每周能夠參與5次及以上這類活動。對比城鄉情況看,城市學校的兒童青少年上學日每周參與課外體育活動或體育活動課的整體頻數更高,3~4次和5次及以上的占比都高于農村學校的兒童青少年(見表17)。

參與課外體育活動或體育活動課的時長主要集中在30~60分鐘,占比超過3/4(76.9%);其次是20~30分鐘(占比為9.5%)和60分鐘及以上(占比為7.3%)。對比城鄉兩類學校,盡管時長分布上存在些許不同,但差距不大(見表18)。

兒童青少年參加校內課外體育活動或體育活動課時,以中等運動強度最為普遍,占比近六成(59.1%);小強度約占32.8%;僅有8.1%的兒童青少年在參加課外體育活動或體育活動課時運動達到大強度。城鄉不同學校的兒童青少年在參加課外體育活動或體育活動課時運動強度并無顯著不同(見表19)。

(5)上學日校內其他體育活動

其他體育活動主要包括體育興趣班、體育社團、舞蹈課、形體課等,是豐富兒童青少年身體活動的重要組成部分。通過本次調查可以發現,一半左右(50.1%)的被調查者表示上學日參加過校內其他體育活動;城市學校的兒童青少年在校參加其他體育活動的比例(52.1%)顯著高于農村學校的兒童青少年(34.3%)(見表20)。

兒童青少年在校期間每周參與其他體育活動的次數普遍為1~2次(占到85.6%)。對比城鄉兩類學校,被調查者在校參加其他體育活動周次數的分布情況沒有明顯差異(見表21)。

參加校內其他體育活動的時間長度主要集中于30~60分鐘(占48.6%)和60分鐘及以上(占42.3%),以中長時間長度較為普遍。

對比城鄉兩類學校,在城市學校就讀的兒童青少年參與校內其他體育活動的時長整體上長于在農村學校就讀的兒童青少年。其中,有43.6%的被調查城市學校的兒童青少年每次活動時長在60分鐘及以上;而在農村學校就讀者這一時長的比例僅為25.0%(見表22)。

兒童青少年在參加校內其他體育活動時,達到中等強度的比例最高,約為52.0%;其次為小強度,約占39.0%;僅有9.0%的兒童青少年在參加校內其他體育活動時達到大強度。在農村地區的學校,兒童青少年在校內參加其他體育活動時以中等強度和小強度為主,比例分別為49.6%和41.5%;而這兩類運動強度在城市地區學校的兒童青少年中,占比分別為52.2%和38.8%(見表23)。

2.校外體育活動

(1)上學日校外體育鍛煉

上學日校外體育鍛煉主要是指放學后在校園外進行的自發體育鍛煉和活動。根據調查統計,在上學日,有54.9%的被調查者參加了校外體育鍛煉;其余45.1%的兒童青少年并未參加過此類活動。與農村學校的兒童青少年相比,城市學校的兒童青少年參加此類活動的比例更高(見表24)。

每周參加校外體育鍛煉的次數集中于1~2次(57.1%);每周參加校外體育鍛煉達到3~4次和5次及以上的分別占到20.0%和22.9%。農村學校的兒童青少年參加此類活動的周次數整體上略多于城市學校的兒童青少年(見表25)。

參加校外體育鍛煉時,單次時長多為30~60分鐘(41.2%)和20~30分鐘(24.0%),10~20分鐘和60分鐘及以上的占比分別為18.3%、12.7%。在城市學校就讀的兒童青少年,參加校外體育鍛煉的單次時長整體上略長于在農村學校就讀的兒童青少年(見表26)。

兒童青少年參加校外體育鍛煉的運動強度以中等強度為主(占58.8%);小強度約占31.9%;僅有9.3%的被調查者達到大強度。城鄉不同學校的兒童青少年在參加校外體育鍛煉時的運動強度并無顯著不同(見表27)。

(2)周末和節假日校外體育活動

在周末和節假日,有約七成(70.4%)的被調查者會進行校外體育活動;近三成(29.6%)的兒童青少年表示在此期間不會進行校外體育活動。對比城鄉發現,城市學校的兒童青少年在周末和節假日進行校外體育活動的占比明顯高于農村學校的兒童青少年(分別為71.3%和63.6%)(見表28)。

在周末和節假日期間參加校外體育活動的次數集中于1~2次(占到86.0%);參與次數能達到3~4次和5次及以上的比例都不高,分別占8.1%和5.9%。城鄉兒童青少年在周末和節假日期間進行校外體育活動的次數情況大體一致(見表29)。

周末和節假日期間,兒童青少年進行校外體育活動的單次時長多為30~60分鐘(44.9%)和60分鐘及以上(27.3%),其次為20~30分鐘(17.2%)。分城鄉看,城市學校兒童青少年周末和節假日進行校外體育活動的時長為30分鐘及以上的占比略高于農村學校的兒童青少年(見表30)。

兒童青少年在周末和節假日期間進行校外體育活動時,運動強度達到中等強度的比例約為60.1%;約有26.5%的兒童青少年仍為小強度;僅有13.4%的兒童青少年達到大強度。城鄉不同學校的兒童青少年在進行此類活動時的運動強度并無顯著不同(見表31)。

(3)寒暑假校外體育活動

寒暑假期間,78.8%的被調查者表示會進行校外體育活動,21.2%的兒童青少年在此期間并不會進行校外體育活動。對比城鄉發現,在城市學校就讀的兒童青少年寒暑假進行校外體育活動的比例要高于在農村學校就讀的兒童青少年,二者分別為79.7%和71.3%(見表32)。

在寒暑假期間,兒童青少年每周參加校外體育活動的次數主要集中在1~2次(占43.3%);每周參加校外體育活動能達到3~4次和5次及以上的比例分別為28.8%和27.9%。城市學校的兒童青少年假期每周參加校外體育活動5次及以上的比例高出農村學校的兒童青少年3.3個百分點(見表33)。

近一半(48.8%)的被調查者假期進行校外體育活動的單次時長為30~60分鐘;每次達到60分鐘及以上的比例為24.6%;每次為20~30分鐘的比例僅為16.2%。比較而言,城市學校兒童青少年寒暑假進行校外體育活動的時長為30~60分鐘的比例顯著高于農村學校的兒童青少年(見表34)。

兒童青少年在寒暑假期間進行校外體育活動時的運動強度以中等強度為主,比例約為61.4%;小強度的占到24.2%;僅有14.4%的被調查者達到大強度。對比城鄉,在城市學校就讀的兒童青少年達到中等強度的比例略高于在農村學校就讀的兒童青少年,小強度的比例相對低于農村學校的兒童青少年(見表35)。

三、兒童青少年身體活動的主要特點

盡管世界范圍內各國更加重視兒童青少年身體活動不足的問題,并相應推出一系列規定政策和促進干預措施,然而達到身體活動指南推薦量的兒童青少年比例仍普遍較低。伴隨生活水平提高和城市化進程加快,各個國家兒童青少年身體活動不足和靜坐少動的生活方式日益凸顯,全球范圍內多達32個國家的兒童青少年身體活動水平普遍呈下降趨勢。這一現象也引起了中國相關部門的重視,“健康中國2020”戰略尤其強調了“全民健康教育普及的科技行動計劃實施”,要求相關教育部門編寫健康行為教育教材,從學校開始加強兒童青少年健康行為和積極生活習慣養成教育。

身體活動是含義更寬泛的運動形式,它包括體育活動。無論是廣義的身體活動,還是狹義、聚焦的體育活動,對兒童青少年的身體健康都具有重要影響。本次調查既了解了兒童青少年的身體活動情況,也專門了解了他們的體育活動情況,為分別分析兩類活動狀況及其特點提供了可能,也為認識兩者之間的關聯性提供了機會。國際上關于兒童青少年身體活動有益健康的具體建議為“每天累計至少60分鐘的中等強度到大強度的身體活動”,體育活動則被視為達到一定強度的身體活動[2]。因此,參照此標準,以每天60分鐘及以上中等強度到大強度的身體活動作為體育活動評價量,將其定義為體育活動達標率。

(一)身體活動的主要特點

積極進行身體活動并達到每日60分鐘及以上中等強度到大強度身體活動的推薦量,有助于兒童青少年骨骼肌系統發育、提高心肺機能并改善神經系統結構與功能,且是抑制兒童青少年超重、肥胖的因子。積極進行身體活動和體育鍛煉,能有效增強兒童青少年體質、改善心理健康狀態,社會適應性也得以綜合發展,對整個國民健康行為和素養有著深遠的經濟、環境和社會效益。

1.身體活動達標率較低

本次調查數據顯示,中國兒童青少年身體活動達標率較低,僅有3.7%的被調查者能夠達到國際推薦量(每天60分鐘及以上中等強度到大強度身體活動)(見圖2),顯著低于全球范圍內達標率(25%~40%),顯著低于愛爾蘭(20%)、英國(19%)、蘇格蘭(18%)、葡萄牙(15.6%)等國家②。

HBSC評價標準提出,每周不少于5天,每天中等強度及以上的身體活動時間至少60分鐘,達到標準的為活躍,未達到的為不活躍。本次調查發現,兒童青少年每周至少5天達到60分鐘及以上MVPA的比例僅為15.1%。男生達到該評價標準的比例為16.1%,高于女生(14%)。有超過1/4(25.2%)的兒童青少年在一周內并未進行過此類身體活動(見表36)。

2.身體活動達標率存在性別差異

兒童青少年身體活動的達標情況存在性別差異。盡管男生、女生的身體活動達標率均較低,但相對而言,男生的身體活動達標率稍高于女生。其中被調查男生的身體活動達標率為4.8%,而被調查女生的身體活動達標率僅為2.5%,兩者相差了2.3個百分點(見圖3)。

3.身體活動達標率存在年齡差異

兒童青少年身體活動達標率在年齡上也表現出差異。從調查結果可以發現,處于9~14歲年齡段的兒童青少年,身體活動達標率整體上稍高于其他年齡段者(見圖4)。該指標最高的為14歲,身體活動達標率為6.3%。

(二)體育活動的特點

1.校內體育活動較為豐富,常規體育活動(早操、課間操、體育課)貫徹較好,但課外體育活動或體育活動課及其他體育活動仍需加強。

在各類校內體育活動中,兒童青少年參加狀況最好的是體育課,達到了98.9%;參加狀況最不好的是其他體育活動(體育興趣班、體育社團、舞蹈課、形體課等),有約一半的被調查者表示沒參加;相比早操和上午課間操,下午課間操落實情況較差,僅有71.5%的被調查者表示有下午課間操(見圖5)。

2.校外體育活動在周末和節假日及寒暑假情況相對較好,上學日的校外體育鍛煉參與率偏低。

約有45.1%的被調查者表示上學日沒有校外體育鍛煉;約三成的兒童青少年周末和節假日沒有參加校外體育活動;另有超過1/5的兒童青少年寒暑假沒有參與校外體育活動。由此可見,雖然兒童青少年處于長身體、活潑好動的階段,但無論是上學日,還是周末和節假日或寒暑假,兒童青少年校外體育活動參與程度均不樂觀(見圖6)。

3.課外體育活動或體育活動課及其他體育活動參與程度存在城鄉差異。

從校內課外體育活動或體育活動課和其他體育活動的開展情況看,其存在明顯的城鄉差異。從圖7可以看到,無論是課外體育活動或體育活動課,還是其他體育活動,在農村學校就學的兒童青少年不參與的比例均高于在城市學校就學的兒童青少年。特別是體育興趣班、體育社團、舞蹈課、形體課等其他體育活動,農村學校的兒童青少年未參加的比例遠高于城市學校的兒童青少年,二者相差17.8個百分點;校內的課外體育活動或體育活動課中,二者也相差8.8個百分點。

(三)體育活動達標率

1.上學日的體育活動達標率低于寒暑假體育活動達標率。

從表37可以看出,兒童青少年上學日和寒暑假的體育活動達標率都很低,上學日更低,只有1.8%的被調查者上學日的體育活動能達標。

2.體育活動達標率性別差異很小,男生體育活動達標率略高于女生,整體水平較低。

被調查男生、女生的體育活動達標率均較低,只有2.3%的男生達標,女生僅為1.4%(見圖8)。

3.體育活動達標率存在城鄉差異,城市地區的兒童青少年體育活動參與程度相對較高。

城鄉兒童青少年的體育活動達標率都極低,相比之下,城市兒童青少年的達標率稍高于農村兒童青少年。

4.超重、肥胖問題較為嚴重,體育活動參與不足可能是重要外因。

全球范圍內兒童青少年超重和肥胖發生率均較高,尤其是美國、新西蘭、南非等國家有超過1/3的兒童青少年超重或肥胖,加拿大比例高達43%。根據世界衛生組織2007年標準計算,被調查的兒童青少年中超重和肥胖的發生率分別為20.4%和12.5%,1/3的兒童青少年存在超重或肥胖問題。中國兒童青少年中的超重、肥胖問題已較為嚴重,超重、肥胖者體育活動達標率僅為4.2%、4.7%,且與體重正常者相差不大。體育活動參與程度普遍較低,這可能是超重和肥胖的外因之一。相關數據參見圖9、表38、圖10。

四、研究結論

身體活動不足,已經成為全球公共衛生領域的健康威脅因素之一。研究顯示,身體活動水平持續性下降且逐漸呈現低齡化特點,這成為世界公共衛生亟待解決的重要問題。由于健康認知程度較低,兒童青少年身體活動水平呈現暫時性、易變性等特點,但也具有較強的可塑性。從支持性環境角度看,盡管各國提出了具有針對性的身體活動促進計劃,并提供了體育鍛煉場地、器械設備,但缺少對該計劃執行效果的有效評估,該問題依然是全球健康促進策略面臨的重大挑戰之一。世界衛生組織從促進兒童青少年骨骼肌系統發育、提高心肺機能并改善神經系統結構與功能角度提出了每日至少60分鐘中等到大強度身體活動的推薦量,這一建議不僅可抑制兒童青少年時期超重、肥胖風險,還能有效增強體質、改善身心健康、增強社會適應性,利于終身的綜合發展。

本次調查顯示兒童青少年身體活動水平普遍低下,每周僅有2.34天達到身體活動的國際推薦量,遠低于國際的健康標準,顯著低于國際身體活動平均水平。很多實證研究也從不同角度佐證了這一結果,研究發現中國兒童青少年課外體育活動或體育活動課時間少且運動負荷低,校外有組織體育鍛煉或體育俱樂部參與度低,進而對身體活動總量貢獻率低[3]。中國學校教育歷來重視文化成績,而忽視體育對兒童青少年身心全面發展的作用,從社會到學校、家長再到孩子,教育大環境一定程度上導致了體育素質發展不足,進而造成兒童青少年對身體活動和體育鍛煉的期望價值和動機信念不高[4]。本報告發現兒童青少年目前校內體育活動強度仍相對較低,體育課和課外體育活動或體育活動課的運動負荷尚未達到鍛煉身體的作用。

在政策推廣上,針對兒童青少年身體活動的指南建議尚不明確,缺乏有效的指導建議。盡管近年來校內“陽光體育計劃”等廣泛推行,卻缺少對運動項目、運動計劃、運動強度和運動形式的指導細則,在推廣實施中量化標準不明確,進而累計有效身體活動量不足。歐美國家針對兒童青少年身體活動的指南建議更為細化,并對日常身體活動形式、強度提出了明確要求,干預和激勵性政策更為全面和頗具趣味性,如美國推行的“積極生活方式總統獎”及“學生安全上學計劃”,澳大利亞、新西蘭等國的“步行校車”政策。相對而言,中國兒童青少年身體活動及健康效益的普及教育力度遠遠不足,尚未引起全社會對身體活動和積極戶外玩耍重要性的認識。

【參考文獻】

[1] 沈建華,時維金,萬宇.學生校內身體活動特征透視——上海市小學生“每天一小時校園身體活動”質量分析[J].北京體育大學學報,

2013,36(04):94-98.

[2] 王富百慧.家庭資本與教養方式:青少年身體活動的家庭階層差異[J].體育科學,2019,39(03):48-57.

[3] 馮曉玲.我國青少年身體素質下降的成因分析與對策研究[D].北京:北京體育大學,2012.

[4] 李培紅,王梅,王富百慧.中國兒童青少年身體活動水平與全球AHKC報告相關指標的比較[J].中國健康教育,2017,33(02):99-102+119.