鄉村振興視域下體育扶貧的現實困境及改進策略研究

陀亮 黃亞玲

摘 要:實施好體育扶貧對鞏固脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興具有重要意義。然而,體育扶貧在實踐中也存在著一些問題,抑制了體育扶貧的實踐成效。運用文獻資料、調查研究等方法,深入天津市薊州區部分農村調研,并對比當前體育扶貧的有關案例,認為目前體育扶貧存在著認知困境、人才困境、土地困境、行動困境,提出面對這些現實困境,應積極進行體育扶貧宣傳,提升基層政府與大眾的認知,統籌城鄉融合發展,健全體育人才培養機制,破解農村建設用地難題,為體育扶貧激活土地資源,堅持大扶貧格局,促進部門協同,才能使體育扶貧在接下來的鄉村振興時期書寫更精彩的篇章。

關鍵詞:體育扶貧;農村體育;現實困境;改進策略

中圖分類號:G80-051? 文獻標識碼:A? 文章編號:1009-9840(2021)04-0001-06

Realistic dilemma and improvement strategy of sports poverty alleviation from the perspective of rural vitalization

TUO Liang1,HUANG Yaling2

(1.Tiangong University, Tianjin 300387, China; 2. Beijing Sport University, Beijing 100084, China)

Abstract:To well implement poverty alleviation through sports is of great significance to consolidate the achievements of poverty alleviation and comprehensively promote rural revitalization. However, there are also some problems in the practice of sports rural vitalization, which restrain the practical effect of sports rural vitalization. With the methods of literature review and based on the survey on some rural areas in Jizhou District, Tianjin and the comparison of current cases of sports rural vitalization, the conclusions were drawn: there are difficulties in poverty alleviation through sports in the aspects of cognition, talent, land and action. In view of that, we should actively promote poverty reduction through sports, promote the cognition of grass-root government and the public, balance urban and rural integration development, perfect sports talent cultivation mechanism and solve rural construction land problem; the activation of land resources for sports rural vitalization, the insistence on the big poverty alleviation pattern, and the coordination among related departments, will make poverty alleviation through sports more effective and promising.

Key words:poverty alleviation through sports; rural sports; practical difficulties; improvement strategies

收稿日期:2021-06-29

作者簡介:陀 亮(1991- ),男,碩士,講師,研究方向體育社會學。

2018 年 7 月,國家體育總局和國務院扶貧辦聯合印發的《關于體育扶貧工程的實施意見》[1]提出“在貧困地區構建‘體育+或‘+體育的發展模式,營造精準扶貧、體育助力的良好局面,促進體育與扶貧工作深度融合,讓貧困人口和貧困地區脫貧致富,同全國一道進入全面小康社會”。此后,全國各地體育扶貧工程蓬勃發展,體育扶貧的效應逐漸顯現。本文通過查閱相關文獻資料,并結合天津市薊州區結對幫扶困難村的駐村調研,發現體育扶貧推進過程中遇到一些觀念認知、人才匱乏、土地調規審批、部門協調不暢等亟待解決的問題。鑒于此,本文以體育扶貧為切入點,采用文獻分析和調查研究法,對體育扶貧的相關模式與實踐運行困境等問題進行梳理研究,并提出改進建議,以期豐富體育扶貧相關研究,為推進體育強國建設,實現鄉村振興貢獻體育扶貧的實踐智慧。

1 體育扶貧的邏輯意涵及意義

1.1 體育扶貧的邏輯意涵

目前,學術界對體育扶貧存在著兩種爭論。一種觀點認為,體育扶貧是“扶體育之貧”,即把體育作為扶貧的內容、目標和任務。針對那些因缺乏體育資源、體育參與機會和體育參與技能而無法充分享有和保障體育參與自由權的社會成員或群體,圍繞體育參與自由權這個核心,對體育貧困對象進行體育資源配置、機會提供和技能傳授方面的幫扶[2]。另一種觀點則認為,體育扶貧是“以體育扶貧”,即基于體育與扶貧的融通性,把體育作為扶貧開發的重要手段和途徑,通過構建“體育+”或“+體育”的扶貧模式,發揮體育對貧困地區經濟發展和文化繁榮的促進作用,助其實現物質層面與精神層面的脫貧[3]。本文認為,體育扶貧兼具“扶體育之貧”與“以體育扶貧”的特點,并非彼此對立,而是兼而有之,這也是體育扶貧的行業特色。因為在“以體育扶貧”的過程中,必然會通過“體育+”等途徑,加快體育基礎設施建設和完善公共體育服務供給,以保證農民群眾充分享有體育公共服務權益,實現體育參與的自由權,進而實現“扶體育之貧”,最終把體育扶貧融入進鄉村振興戰略中。

1.2 體育扶貧的意義

1.2.1 提振貧困群眾精神面貌,培育健康生活新理念

貧困地區群眾的精神文化生活相對匱乏,在一些偏遠的農村部分群眾脫貧致富信心不足,進取意識不強,個別鄉村還存在迷信、賭博等不良風氣。在貧困地區,適當的體育活動在提升群眾體質健康水平和綜合素質的同時,也能改善群眾精神面貌,培養樂觀進取的良好心態,進一步激發困難群眾內生動力,重要的是讓他們在精神上富起來,充分引導困難群眾用自己的雙手、自己的辛勤勞動脫貧致富,幫助阻斷貧困現象的代際傳遞。[4]

1.2.2 提升農民健康素養,助力健康扶貧

2021年我國將消除絕對貧困,體育作為社會事業的重要組成部分要充分發揮“保民生、兜底線”的作用,助力基本醫療衛生服務。體育在加強農村貧困人口健康教育、提高健康素養、促進生活健康化等方面都具有不可替代的作用。特別是在貧困地區新農合保障水平較低的情況下,體育是一種有效的低成本干預策略,應鼓勵全民參與科學運動,發揮體育在慢性病防治、運動康復中的作用,促進主動健康的理念深入人心。

1.2.3 提升人力資本水平,促進鄉村特色產業發展

體育扶貧的意義在于:一方面,要讓農民認識到體育鍛煉的重要性,認識到體育鍛煉是增進健康,影響農民獲得感、幸福感、安全感的重要因素。提高農民健康素質,實現從勞動力要素驅動向人力資本驅動的轉變,使人力資本成為未來農村經濟增長的新引擎。另一方面,“體育+”或“+體育”的體育扶貧模式,可以充分利用貧困地區獨特的自然資源優勢,結合美麗鄉村、運動休閑特色小鎮等政策,帶動體育旅游、餐飲民宿等發展,吸納貧困戶就業,增加貧困戶和貧困地區的經濟收入。

2 體育扶貧的模式

本文通過對現有體育扶貧的模式進行歸納總結,認為體育扶貧的模式大體上包括“體育+設施”“體育+賽事”“體育+文化”等模式,這些模式既相互融通,彼此間又各有所側重,共同構成了體育扶貧的基礎,其本身就含有一種方法論的意義,是體育扶貧工作的切入口,只有研究這些模式,發現這些模式在實踐中的優缺點,才可以不斷優化拓展體育扶貧的模式,提高扶貧效率。因此,有必要對體育扶貧的模式進行研究。

2.1 “體育+設施”扶貧模式

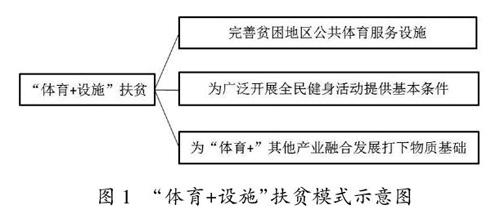

“體育 + 設施”扶貧是政府部門,根據貧困地區公共體育設施建檔立卡情況,對貧困地區公共體育設施進行支持建設的重要手段,主要包括建設公共體育場、社區健身中心、健身步道、農民體育健身工程等體育場地設施,以滿足貧困地區群眾健身需求的扶貧模式[5]。體育設施扶貧是體育扶貧的基礎性工程,完善貧困地區公共體育基礎設施建設,一方面,為廣泛開展全民健身活動、增強人民體質提供了基本便利條件,另一方面,為“體育+”其他產業融合發展打下了堅實的物質基礎,對阻斷貧困代際傳遞有著積極作用(如圖1所示)。其優勢是,能給貧困地區群眾參加體育鍛煉提供基礎的物質保障,便于操作,能直觀反映一個區域體育扶貧成效。其劣勢是,一旦需要修建大塊運動場地,要涉及建設用地指標,往往會遇到“協調難、選址難、審批難、運維難”等問題。

2.2 “體育+賽事”扶貧模式

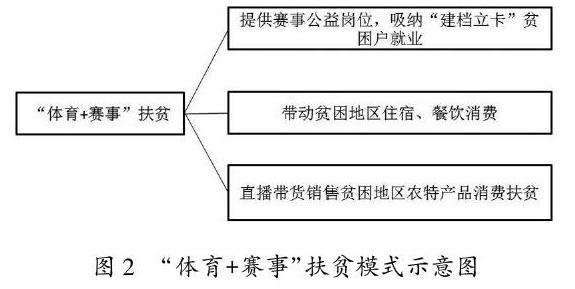

“體育 + 賽事”扶貧是針對具有開展體育賽事基礎條件和市場開發條件的貧困地區,通過為當地“量身打造”引入適合舉辦的體育賽事,發揮體育賽事的綜合帶動作用,提供賽事公益崗位,吸納貧困戶就業,引導住宿、餐飲等其他消費,增加貧困村民經濟收入,實現貧困地區和貧困群眾持續性脫貧的產業扶貧模式(如圖2所示)。其優勢是,扶貧政策疊加,政府大力支持體育賽事扶貧,能有效拉動直接的體育賽事消費,間接帶動吃住行娛消費增長,吸納困難戶家門口就業。其劣勢有,一是受制于當地舉辦賽事所需要的基礎設施條件,我國農村地區體育基礎設施還不夠完善,貧困鄉村短板現象就更突出;二是社會力量參與不夠,目前中小型群眾性體育賽事還是以政府部門主導為主,需要社會力量加以補充。此外,近年來隨著網絡直播的興起,“體育 + 賽事”開始與直播帶貨消費扶貧相融合,催生出新的“體育 + 賽事”消費扶貧模式。職業體育與公益扶貧相結合,探索體育粉絲經濟的公益化之路,將可能成為未來“體育+賽事”扶貧的新熱點。

2.3 “體育+文化”扶貧模式

“體育 + 文化”扶貧是通過對貧困地區和貧困群眾弘揚體育文化,傳播體育精神,包括自強不息、不怕困難等精神力量,以激發他們脫貧致富的內生動力,并結合其他幫扶措施,提高經濟收入,從而實現精神和物質雙脫貧的扶貧模式[5]。體育文化扶貧涉及體育物質文化扶貧和體育精神文化扶貧兩個方面。體育物質文化扶貧包括體育場地設施和體育器材的有效供給,常態化、生活化的全民健身活動,并促使貧困人口養成良好體育活動習慣、掌握科學鍛煉的方法手段、會欣賞體育比賽[6]。體育精神文化扶貧是體育活動中所蘊含和體現出的一種體育精神文化,包括遵守規則、頑強拼搏等,并通過源源不斷地輸入優質體育精神文化,以此在貧困人口中培養積極向上健康文明的生活方式(如圖3所示)。其優點無需贅言,然而讓貧困人口獲取知識、產生信念和付諸行動,最終形成健康文明的生活方式,是一個連續且長期的積淀過程。

3 體育扶貧的現實困境

3.1 認知困境:地方政府和社會公眾認知的局限

第一,地方政府對體育扶貧的重要性認識不夠。據調查,自2018年7月國家體育總局和國務院扶貧辦聯合印發了《關于體育扶貧工程的實施意見》后,我國有扶貧任務的中西部22個省區市中,僅有甘肅、河北、貴州、山西等7個省份由省體育局聯合省扶貧辦等部門,制定了專門的體育扶貧工程實施方案或體育扶貧工程行動計劃,其他省份多以全民健身、體育產業等相關政策推動體育扶貧工作;在地級市層面,制定專門的體育扶貧工程實施方案或行動計劃的更是寥寥無幾。從總體上看,我國體育扶貧工作尚處于起步階段,部分地方和社會公眾對體育扶貧的了解程度較低、重要性認識不夠,體育扶貧的價值理念上存在認識偏差,體育扶貧政策執行主體在執行過程中,部分地方對體育扶貧的認知仍然停留在“建場地送器材”層面[7]。在實踐中,部分地區將體育扶貧工作重心放在公益性的公共體育扶貧領域,更看重體育設施的普及率、參加鍛煉人數等,注重在貧困地區建設體育場地、器材設施等硬件。比如,一些省份明確要求要建成一定數量的場館、全民健身中心,而把開展全民健身活動、體育健身技能指導、體育文化宣傳和基層體育組織培育等軟件服務放在次要位置,沒有做到“軟硬兼顧”。究其原因,體育基礎設施為主要幫扶措施易于操作和量化考核,呈現的效果更直觀,也更容易出政績,但往往會導致地方政府的短視行為。

第二,社會公眾對體育扶貧的必要性認識不足,他們認為現階段的脫貧攻堅,重點解決“兩不愁三保障”等民生領域的基本兜底保障,而體育被認為是經濟社會發展水平達到一定程度、人民生活水平提高且健康健身意識發展到一定階段時的一種高層次文化,根據馬斯洛的需求層次理論,人的需要按重要性和層次性從低到高排成一定的次序,從基本的生理需要到復雜的自我實現五種需要。人只有在低一級需要滿足后,才會追求高一級的需要,逐級上升不可逾越。只有先解決了吃飯穿衣才能解決更高層次的需要。不可否認,體育的重要性無論如何強調,也必然和應當居于一個國家或地區經濟發展和物質保障穩定等工作之后,但不應該因此而忽視體育的多元功能和綜合價值,特別是體育扶貧兼具物質經濟價值和精神文化價值,是健康扶貧的有益補充,體育在助力鄉村振興戰略中具有獨特作用和優勢。

第三,不少體育扶貧幫扶的對象也存在認識偏差。主要表現為不少貧困戶對體育扶貧的反貧困作用認同感較低(如圖4所示)。本文在調研中發現,大多數貧困戶對貧困的認識仍局限在物質層面的經濟收入相關的貧困,而對公共體育資源匱乏不能滿足體育參與的自由權的體育貧困問題卻不曾察覺。此外,部分人對體育扶貧能帶來經濟效益和社會效益持懷疑態度。這也是由于當前體育扶貧還處在起步階段,成功典型案例不多,且成功案例都基于當地獨特的自然資源稟賦,很難大規模復制推廣成功經驗。

3.2 人才困境:農村“空心化”現象嚴重,人力資源匱乏

體育扶貧還面臨著人才困境。一方面,伴隨著我國“城鎮化”進程的快速發展,農村人口大量涌入城鎮,農村的“空心化”問題愈發凸顯。有研究表明,隨著城鎮化的進一步深入,預計到 2025年,中國城鎮化率將達到65.5%,保守估計新增農村轉移人口在8 000萬人以上,農業就業人員比例將下降到20%左右,鄉村60 歲以上人口比例將達到25.3%,約為1.24億人。中國農村留守人口的結構表明,目前農村體育也在“空心化”,支撐農村體育的青壯年人數在急劇減少,體育骨干大量流失,也增加了體育扶貧的難度[8]。另一方面,由于各類體育人才的培養激勵機制不健全,參與體育扶貧的人才匱乏。相較城市而言,農村的社會體育指導員數量嚴重不足,實際指導率很低。在鍛煉指導方面,只有鄉村學校體育教師或體院院校學生“體育三下鄉”實踐活動時偶爾對農民進行體育器材使用與體育健身等方面的零星指導。此外,從事康復醫療的體醫復合型人才極度匱乏。據不完全統計,全國有29所高校招生運動人體科學專業,每年畢業人數不足1 000人。康復治療學專業的本科院校僅118所,每年畢業人數不足 1 萬人,而這些專業人才畢業后進入社區(村)部門工作的概率非常小[9]。體育人才與體育指導的欠缺嚴重影響了貧困地區體育扶貧的成效(如圖5所示)。

3.3 土地困境:農村土地資源開發利用之困

體育扶貧離不開對貧困地區體育資源的開發利用,即實現當地資源的體育產業化,而土地要素是農村發展的重要資源,農村發展的關鍵就在土地。無論是為農村地區建設體育場地設施還是搞體育旅游、體育賽事等產業化經營開發,都需要在農村集體建設用地上進行。我國《土地管理法》規定,農村集體建設用地從使用性上分為村民宅基地、公益事業公共設施用地和經營性用地三類。本文在天津市薊州區村鎮調研中發現,建設用地匱乏并非孤例,部分村莊由于沒有建設用地,體育局下發的健身器材長期閑置,并沒有安裝到位,不少村民反映,村里想建個籃球場,可沒有建設用地。建設用地指標分配成為體育扶貧創造經濟效益的“關鍵之匙”。

一方面是建設用地非常緊張,若連公益性建設用地也沒有,就無法配建體育室外場地和健身器材,進行產業化經營開發則更無從談起。另一方面卻存在農村大量建設用地閑置和浪費。筆者在天津市薊州區H村調研中了解到,該村村北有268畝集體建設用地,原本是村集體磚廠舊址,是村集體經營收入的重要來源,在2017年中央環保督察中,由于該廠無環評及驗收手續,被納入“小散亂污”治理范圍后拆除。該處廢棄磚窯大坑既適合建設水上樂園等體育旅游綜合體,也適合填平后建設工業園區。但由于被中央環保督察掛牌督辦,如何妥善處理成為地方政府的棘手問題。一方面,由于被中央環保掛牌督辦的緣故,地方基層政府對土地的重新處置顯得力不從心,另一方面,盡管不少企業看中了這塊地的商機,但由于政府部門沒有明確同意,企業也不敢貿然開發,最終望而卻步,造成集體建設用地長期閑置浪費(如圖6所示)。

如何破解“土地之困”成為體育扶貧的重要問題,國家層面應該出臺相關法規措施,在堅守耕地紅線和永久基本農田控制線的前提下,適當加大土地調規的力度,為實現鄉村振興,釋放土地活力。

3.4 行動困境:體育扶貧過度依賴體育行政部門,其他相關部門缺乏有效協調配合

扶貧開發是一項系統工程,僅憑體育部門一家“單打獨斗”很難起到效果。比如,在體育場地設施扶貧中,部分農村沒有建設用地,就需要自然資源、規劃等部門進行土地審批、調規和土地置換,幫助解決建設用地問題。再如,體育文化扶貧、體育知識技能扶貧的問題不單靠體育行政部門解決,同時還需要文化部門的農家書屋工程、廣電部門的廣播電視村村通(戶戶通)等項目共同協調配合,還要社會力量及時加入進來,形成體育文化扶貧的合力。又如,利用當地自然資源,開發土地、山川、河流進行體育賽事扶貧、體育項目扶貧等商業化運作,對當地農村地區基礎設施條件要求較高,而這些地方往往遠離城市區,交通不便將無法帶來穩定的市場客源。所謂“要想富,先修路”,只有修了路,貧困地區的人口生活半徑才會擴大,才能有脫貧致富的機會和希望,這就需要發改、交通等部門做好前期修路打道等基礎性工作(如圖7所示)。

4 體育扶貧的改進策略

4.1 積極進行體育扶貧宣傳,提升基層政府與大眾的認知

進行體育扶貧之前,首先,要對區縣與鄉鎮兩級政府宣傳到位,提升其對體育扶貧的認知,務必使其充分認識到體育的多元功能和綜合價值。例如,地方政府舉辦大型體育賽事活動可以利用體育活動形成的聚集效應、宣傳主流價值觀,弘揚正能量,凝聚起向上向善的力量,助力鄉村振興。又如,在國家大力強調堅持新發展理念的背景下,體育能服務于經濟社會發展大局,促進地方經濟結構轉型、刺激消費、培育新的經濟增長點。只有基層政府充分認識到體育扶貧的重要性,才能在制定政策時有所側重,充分調動各種資源投入到體育扶貧和農村公共體育服務建設中。

其次,在對大眾進行體育扶貧宣傳時,要充分調動社會力量來提升體育扶貧宣傳工作的影響力。充分發揮傳統與新興媒介的協同放大效應,針對具體案例錄制相應的專題片、廣播節目、微電影和短視頻等,突出強調體育扶貧的意義,進而提升大眾對體育扶貧的認可度。與此同時,還要調動體育企業和其他相關企業的積極性,鼓勵這些企業參與到體育扶貧工作中,履行其社會責任,塑造良好企業形象,提升體育扶貧的影響力。

4.2 統籌城鄉融合發展,健全體育人才培養機制

應對體育扶貧面臨的人才困境,最根本的是要走城鄉融合發展的鄉村振興之路,把體育全面融入進鄉村振興的大文章里。自2018年以來,國家陸續出臺了一系列促進鄉村振興的政策文件,旨在統籌城鄉融合發展,逐步縮小城鄉發展差距,引導人才回流農村。這是一個未來將持續幾十年的長期性工程,體育扶貧也要全方位融入長遠規劃。體育的核心是人,鄉村振興的關鍵也是人。要把體育要素與農村自然要素和農村民俗文化相融合,服務于人的養生、健身、娛樂、旅游、觀光等體育或“體育+”的多類別、多層次需要,促進城鄉人才流動。此外,還應健全各類體育人才的培養機制。首先,針對農村社會體育指導員數量匱乏,實際指導率低的現狀。一方面,要增加投入和培訓力度,實施科學有效的激勵機制。另一方面,目前的兼職社會體育指導員制度,完全的公益性質,長期無償付出很不現實,應當改革使其逐漸向職業化過渡。其次,解決“體醫融合”的復合型人才培養問題,需要教育部門、體育院校、衛生健康部門、醫療機構打破部門壁壘,健全人才培養機制和激勵保障機制,使其能融入到社區,真正服務于城鄉居民。

4.3 破解農村建設用地難題,為體育扶貧激活土地資源

4.3.1 加強土地規劃與管理,科學配置土地資源

各級政府、自然資源主管部門等要密切配合,科學配置土地資源,統籌做好城鄉一體規劃一體發展,既解決好城鎮發展空間問題,又要守住耕地紅線,科學修編土地體用總體規劃,在農村規劃建設時防止出現土地浪費,推動“劃新交舊”最大限度盤活好農村土地資源,為農村建設體育健身設施和發展體育旅游等產業預留更多建設用地。[10]

4.3.2 實施土地置換,倡導復合用地模式

在符合土地利用總體規劃的前提下,遵循農用地總量不減少,建設用地總量不增加的原則,通過進行土地置換,有效緩解建設用地指標緊張的狀況。建議各區縣、鄉鎮政府進加大土地整理力度,為農村發展爭取到更多的建設用地置換指標,減輕新增建設用地計劃指標的壓力。此外,在不改變、不影響建設用地主要用途的前提下,應鼓勵復合利用土地建設體育健身設施。例如,在農村民政部門主導的老年人日間照料中心規劃建設中,預留安排充足的健身空間,作為室內體育場地設施,既與體育部門共享建設用地指標,提高場地設施的利用率,又給老百姓帶來實惠和便利。

4.3.3 給予法律法規支撐

體育場地設施是開展體育活動必需的物質條件,是體育活動經常化的重要保證。國家至今沒有出臺如同《城市社區體育設施建設用地指標》相類似的農村社區體育場地設施建設的法規規定。目前農村社區體育場設施建設的指標都是來自國家或地方出臺的指導性文件,多是推薦性指標,而不是約束性指標。建議國家盡快出臺“農村體育設施建設用地指標”并制定相應制度法規,從法理層面對農村體育場地設施建設用地給予支持,增強法律法規的約束力和強制力。

4.4 堅持大扶貧格局,促進部門協同

體育扶貧離不開當地組織,要納入當地鄉村振興的總體部署和工作體系,確保整體工作一盤棋。一方面從機制入手,把體育扶貧納入統一的考核指標和聯動工作機制,在區縣政府內部打破部門壁壘,使體育扶貧工作中由體育行政部門主導和牽頭的工作,能夠得到其他部門的有效支持和幫助。例如,在涉及體育場地建設的審批上,住建等部門要簡化審批程序,建立獎補機制,廣泛動員社會力量參與建設和運營。在鄉鎮政府內部也要配備專職的文體干部,確保鎮村體育工作有專人負責。另一方面,鼓勵社會力量參與,體育行政部門的工作只是維護公民享有的基本的體育權利,面對不同人群對體育的多樣性、差異化需求,這就需要廣泛爭取社會力量的參與,為體育扶貧工作注入源源不斷的活水。

5 結束語

當前,扶貧工作已進入鄉村振興階段。在此背景下,體育扶貧將有更多的作為。一方面,發揮體育運動作為非醫療干預手段可以防止因病致貧、因病返貧,提升貧困人口的健康素養;另一方面,通過“體育+”扶貧模式,可以產生更多經濟效益,鞏固拓展脫貧攻堅的成果。但作為一種新的扶貧模式,體育扶貧在實際工作中也存在著認知困境、人才困境、土地困境、行動困境,因而使得當前體育扶貧在精神扶貧扶智扶志方面更容易產生效果,而在為貧困地區產生更多經濟效益方面,則更需要“天時地利人和”。面對這些現實困境,應積極進行體育扶貧宣傳,提升基層政府與大眾的認知,統籌城鄉融合發展,健全體育人才培養機制,破解農村建設用地難題,為體育扶貧激活土地資源,堅持大扶貧格局,促進部門協同,才能使體育扶貧在鄉村振興時期書寫更精彩的篇章。

參考文獻:

[1]國家體育總局,國務院扶貧辦.關于體育扶貧工程的實施意見[EB/OL].[2018-07-30]. http://news. sina. com. cn /o /2018-07-30 /doc-ihfxsxzh8037474.shtml.

[2]薛明陸.新時代我國體育扶貧的元思考 [J].山東體育學院學報,2019,35(5):12-17.

[3]耿迪,何穎.體育扶貧助力鄉村振興:理路、困境與治理[J].新疆大學學報:哲學·人文社會科學版,2020,48(5):25 -31.

[4]劉國永.對“十三五”時期全民健身事業發展的思考[J].北京體育大學學報,2016,39(10):1-11.

[5]張汪洋,趙子建. 體育精準扶貧模式研究[J].體育文化導刊,2018(11):36-45

[6]汪軼群,汪俊祺. 貧困村體育文化扶貧研究[J].當代體育科技,2020(10):179-181.

[7]劉曉彤,張強. 我國體育精準扶貧的現實困境及發展策略[J].體育文化導刊,2019(6):7-11.

[8]任海.鄉村振興戰略與中國特色城鄉體育融合發展[J].上海體育學院學報,2021,45(6):1-8.

[9]白春燕,常乃軍.健康中國背景下“體醫融合”融入社區困境及推進策略[J].體育文化導刊,2020,(4):45-49.

[10]國務院. 關于印發全國國土規劃綱要(2016—2030年)的通知[EB/OL].[2017-02-04].http://www.gov.cn/ zhengce/content/2017-02/04/ content_5165309.htm.