“新工科”背景下工程實踐課程內涵建設的路徑及舉措

李欣 薛冰 王偉

摘? 要:本文分析了新工科背景下高校實踐育人面臨的新挑戰,提出了以一流課程建設為牽引的工程實踐課程內涵建設路徑以及教學改革的思路和舉措,在教學內容、教學資源、教學設計、教學方法、保障措施等方面開展了有益的探索和實踐。

關鍵詞:新工科;工程實踐;內涵建設;教學改革

中圖分類號:G642? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1673-7164(2021)35-0152-03

當前,中國教育由高速發展轉向高質量發展,高等教育進入全面提質創新的新時代[1]。新工科建設作為引領高等教育改革的有力抓手,在各大高校得到了積極響應和推進。新工科建設的提出也為工程教育和實踐提供了全新的視角,對高校工程教育提出了新的挑戰[2]。如何把握新工科“新的工業專業、工科的新要求”建設內涵,在信息化、網絡化、智能化等新形勢下,培養出具有前瞻性的能夠引領未來發展的工程科技人才,是高等工程教育面臨的新任務。在此背景下,作為理工科高校實施工程教育的實踐教學平臺,“工程實踐”課程知識體系要有新拓展,課程內涵要有新變革,育人成效要體現新價值。

一、工程實踐課程內涵建設的路徑

(一)知識體系持續向高階拓展

面向新工科需求,工程實踐課程知識體系在橫向上從制造工藝理論與方法、工藝技術與裝備和工程倫理三個維度上進行了拓展[3]。在縱向上,構建了“基礎認知—基礎實踐—綜合創新”三段式知識體系,符合學生成長規律,從易到難,循序漸進。兼具通識教育、專業教育和創新創業教育的屬性。

1. 基礎認知

教學內容為制造業的典型工程基本概念與工程倫理知識。通過機械系統、動力系統、控制系統以及機電一體化系統的典型產品的認知,將利益倫理、環境倫理、職業倫理、安全倫理四個方面相關影響要素融入工程實踐之中。

2. 基礎實踐

教學內容為制造領域的工藝與技術。由“經典+現代+智能”制造技術的15個訓練單元構成。涵蓋金屬加工、非金屬成型、控制技術、電工電子、智能制造等多個技術領域。注重跟蹤新技術、新工藝、新裝備的發展與應用,為適應新一輪工業革命對人才培養的要求,增設“智能裝配”“智能物流”“CAD/3D打印”等項目。采用典型的學科交叉項目作為教學案例,教學載體向以智能物流機器人為代表的多技術融合機電產品拓展,體現新工科人才培養要求。

3. 綜合創新

教學內容為產品設計規范及技術標準。通過開放實驗室為學生提供技能培訓、競賽輔導和科普課堂等教學活動,鼓勵學生跨學科、跨專業自主選題,完成產品研發全過程。通過創新工坊和虛擬社區的建立,使學生達到“自我體驗、自主學習、自由創造”的目的。

(二)實踐育人探索深度融合

工程實踐課程將倫理、思政、勞育、美育有機融入教學之中。系統增加利益、環境、責任、安全等工程倫理知識。結合典型工程案例,引導學生建立正確的工程觀與倫理責任;傳承哈軍工優良傳統,深入挖掘我校在“三海一核”領域取得的工程成就以及工程領域領軍人物和杰出代表的工程故事,形成特色顯著的“工程思政”。以“大國工程篇”“大國重器篇”“大國工匠篇”“大國制造篇”為脈絡構建思政案例庫。課程中融入思政元素,在實踐中宣揚國匠示范,環境中展示中國制造、氛圍中營造工程文化。通過豐富的課程思政案例、展板及視頻等載體,形成了“線上+線下,有聲+無聲,顯性+隱形”的多渠道思政教育;通過勞動實踐,使學生樹立守德崇勞的勞動觀;將工藝美學賦能產品制造,以工程文化館、工創文化墻、工藝作品展等教學情境滲透美育元素,令學生感受工藝之美、欣賞工程之美、感悟勞動之美,點燃創作熱情。通過“打造國之重器,工創匠心傳承”“偉大工程巡禮”“美麗的仿生學”等主題講座將五育育人落到實處。

(三)教學設計突出創新培養

為了突出對學生綜合能力、創新能力的培養,我們在教學設計上精心構思,在教學過程的每個階段設置能夠體現綜合與創新能力的環節。在基礎認知階段,引導學生根據工程經濟意識、安全意識、質量意識、環保意識自主命題撰寫“工程創意報告”和“倫理分析報告”;在基礎實踐階段,建立“點面結合”的教學模式,每一個訓練單元都包含學生自主設計環節,倡導學有余力的學生進行自主設計的“點”上創新活動;在工藝設計單元,要求學生綜合運用所學知識進行工藝設計或撰寫“創新思維報告”,實現“面”上創新;在綜合創新階段,建立“課內課外結合”的實踐教學模式,鼓勵學生跨學科、跨專業自主選題,完成產品研發全過程并將課內創意在課外延伸,培養學生的創新意識和創新能力[4]。

(四)質量保障建立實用標準

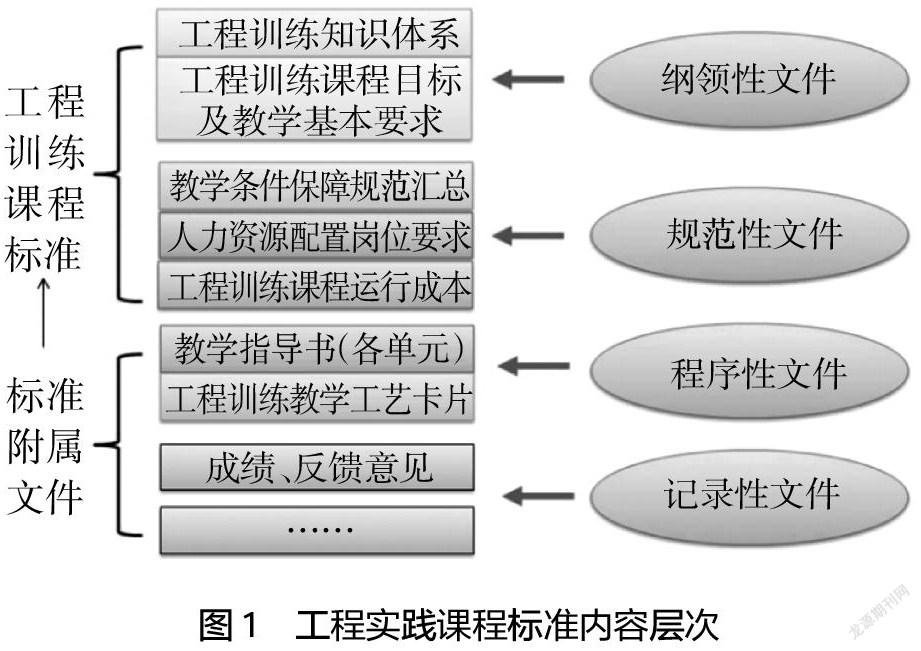

提出了工程訓練課程標準的基本定義,規定了工程訓練課程一般范式與學習目標,約束工程訓練課程的“生成、協調、實施、支持、評價、改進”各個環節的指導性文件。包含課程標準及課程(體系)建設規范,教學指導書(含工藝過程卡片、加工成本估算),工程訓練教學質量手冊和程序文件清單等內容。

依據課程標準,給出了工程訓練課程要素間的邏輯關系。設計了“課程目標,教學基本要求,教學實施支持條件,場地設備等硬件資源,師資教輔等人力資源,精品課、慕課多媒體等軟件資源,課程質量管理運行程序”等之間的相互作用形式和各分項質量標定。形成了以質量管理手冊和程序文件集為載體的課程建設一般范式(見圖1)。

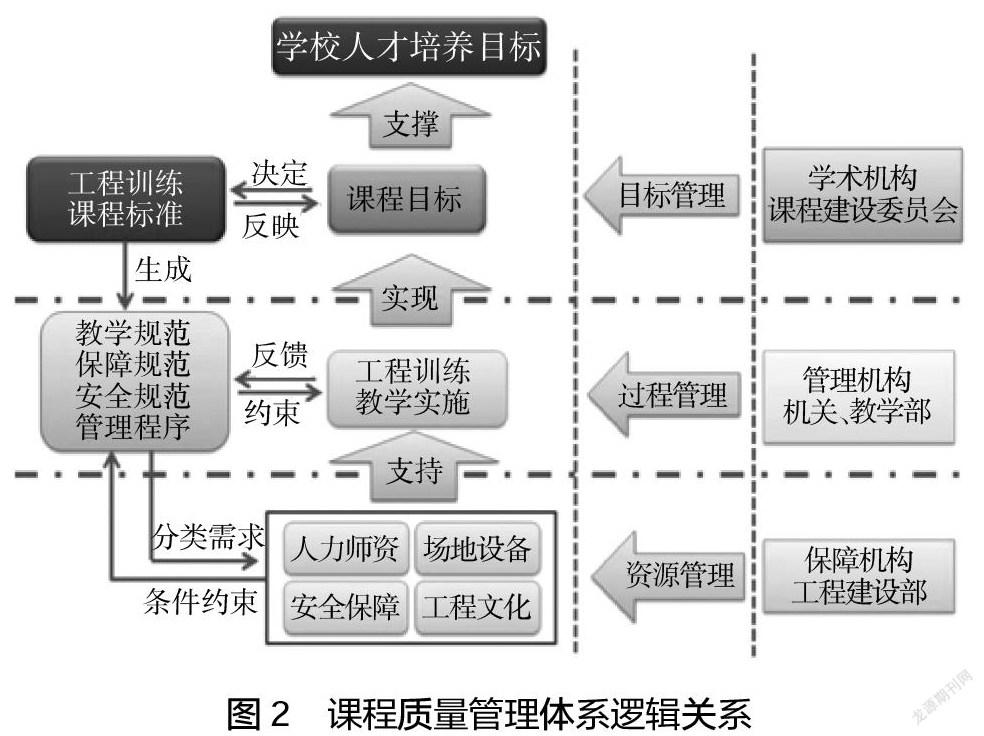

以課程標準為核心建立的課程質量管理體系(見圖2),形成了目標管理、過程管理、資源條件管理三個管理層次,分別對應學術機構、管理機構、保障機構,分別完成質量標準的審定、教學實施質量控制、基礎保障條件建設工作,維持質量體系運行,保證最佳資源利用率。實現了工程實踐課程質量管理微觀操作標準化流程基礎上的宏觀質量控制機制,形成可移植和借鑒的實操性課程質量解決方案。