跨國并購對制造企業自主創新的影響

郭雯雯

摘要以往國內有關跨國并購的研究較多關注要素型并購,對并購研發型企業關注較少,特別是在跨國并購對自主創新的影響方面的研究更是少有觸及。本案例以國內風電裝備制造企業金風科技并購德國研發型企業VENSYS作為研究對象,通過對并購后十年發展情況的分析,研究跨國并購外部力量對自主創新能力的影響,發現跨國并購是突破關鍵核心技術瓶頸、提高自主創新的一種重要中介途徑。本研究為當下制造企業提升自主創新能力提供有益視角,進而為“一帶一路”倡議下中國制造如何實現“彎道超車”提供新思路。

關鍵詞 跨國并購;制造企業;自主創新

DOI: 10.19840/j.cnki.FA.2021.05.013

當前,我國經濟處于“三期疊加”的特定階段,經濟發展步入新常態,制造業在國際分工中仍處于低端鎖定之中。為了尋找新的經濟發展著力點和增長點,中國制造迫切需要轉型升級。頂層規劃“中國制造2025”的正式推出旨在通過努力扭轉中國制造業“大而不強”的現狀,邁入制造強國行列,但在眾多途徑中如何尋找突破口依然值得探索。如果以中國制造業發展歷程和國際制造業競爭格局分別作為橫縱坐標,探究轉型升級路徑,那么利用跨國并購開放式創新的力量來推動自主創新能力的提升應是一條重要的理智之路。當下,隨著中國制造與國外技術差距的不斷縮小,模仿空間逐漸降低,自主創新的迫切性不斷增強,但在強調自主創新價值的同時,仍需考慮面臨的重要問題,即高端制造技術路線被歐美國家所引領鎖定,走自主創新之路并非易事,特別是在全球化不斷發展的背景下,人才和技術流動使自主創新概念不能停留在過去封閉式創新的固有印象之中。想要追求技術開發、轉化及應用的自力更生,應該廣泛吸收先進技術知識,廣泛開展開放式創新,比如,中國高鐵是在引進消化國外先進技術的基礎上進一步創新而獲得的成果,三一重工是在并購普茨邁斯特后成為混凝土機械產銷量全球第一的工程機械制造商,這些發展經驗為中國制造開放式創新提供經驗借鑒,其中跨國并購是促進外來技術與自主創新相結合的重要路徑。本文以金風科技并購德國VENSYS為例,研究跨國并購對自主創新的影響,以期能為其路徑探討提供經驗借鑒。

一、文獻綜述

自主創新概念由陳勁(1994)首次提出,他認為自主創新屬于一種特殊的技術范式,是發展中國家技術引進的最終目的[1]。隨后相關學者對自主創新展開了深入研究,一些學者從時代背景出發來討論自主創新,認為其是一個國家或企業主要依靠自身而不再依賴國外技術所進行的創新活動[2]。同時其他學者則從創新重要程度出發,認為自主創新本質在于原始性[3]。隨之2005年10月11日《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十一個五年規劃的建議》和2006年2月29日《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006年—2020年)》相繼提出“必須提高自主創新能力……”“發展先進制造業……關鍵是全面增強自主創新能力……形成自主創新的基本體制結構”,標志著自主創新這一概念戰略定位的真正實現。

基于跨國并購的開放式創新能夠轉換為自主創新能力[4]。首先,創新周期長和不確定性使企業單純依靠自主研發面臨高風險,時間壓縮不經濟使企業難以應對創新迭代[5]。跨國并購所需資源可以在較短時間內彌補技術缺口,與自有知識互補產生創新協同效應[6],從而降低自主創新風險;其次,隨著外部環境復雜多變,突破式創新才能使企業獲得核心競爭力[7],然而由于知識能力的惰性,企業自身技術演化容易形成路徑依賴,內部力量通常很難打破能力剛性產生突破式創新[8]。跨國并購他屬知識存量,可破解重復利用原有知識所導致的組織惰性和能力剛性[9],打破創新固化思維,從而提高企業突破式創新的機會和能力;最后,跨國并購可以為制造企業帶來外來創新資源[10],緩解日趨復雜的技術結構帶來的內部資源和能力約束困境,實現內外資源互補,帶動研發相關活動的規模經濟和范圍經濟[11]。

二、案例介紹

(一)并購雙方介紹

1.主并方:金風科技

新疆金風科技股份有限公司(以下簡稱“金風科技”),于1998年成立,其前身是以風電場建設運營為主導業務的新疆風能公司,其發展歷程可追溯到1984年在新疆成立的風電研究室。20世紀90年代金風科技在西方國家的計劃支持下開始經營達坂城風電場,1997年在其積累多年風電場運營經驗的基礎上,從國外引入600KW風機制造技術開始進行國產化改造,將專業化管理與技術引進進行整合,自此開始逐漸探索自主創新。經過20年的發展,金風科技風電機組已經實現在全球6大洲、近 20個國家穩定運行,擁有專利技術超過2800項,成為主營大型風力發電機組研發、制造、生產與銷售的國際化公司。

2.被并購方:德國VENSYS

德國VENSYS全稱德國VENSYS Energy AG(以下簡稱“VENSYS”),前身為1990年成立于薩爾布呂肯應用科學大學的風能研究實驗室,從事基礎研究,初步涉及發電機概念。2000年注冊成立VENSYS Energiesysteme GmbH&Co KG,2007年更名為VENSYS Energy AG。VENSYS是最早研發“直驅永磁”技術的公司之一,在其被金風科技并購之前通過技術轉讓從而獲取穩定經濟收入。

(二)并購動機

早在20世紀80年代,金風科技前身率先在國內進行風電機組并網應用的試驗和示范工作。“十五”期間,金風科技在承擔國家863計劃“后續能源課題”時發現直驅永磁這種技術萌芽,與常規技術相比可省去容易壞但又必需的零部件——齒輪箱,能更好地解決中國風電發展的風機入網性能問題。公司高層決定改變研發路徑,擺脫因技術薄弱而始終被外人牽制的局面,堅定了發展直驅永磁技術的決心。但以當時金風科技的技術力量和既定的研發路徑很難通過路徑探索、路徑嬗變和路徑開拓獨立自主研究開發這一技術。并購VENSYS,等于“借風發電,借力而行”,有助于金風科技打破自主創新瓶頸,進而實現產業轉型升級。

(三)并購過程

2008年4月,金風科技以協議每股11.78歐元向VENSYS/INNOWIND Beteiligungs Gmbh&Co. KG和Saarwind Beteiligung-Kommanditgesell schaft并購VENSYS 70%的股份,支付對價為41 482 748.53歐元。其中購買日標的賬面凈資產價值為7 635 016.55歐元,VENSYS作為研發設計型公司,擁有風電技術專利及直驅永磁專有技術,因此根據德國福瑞茲-馬克會計審計稅務股份有限公司出具的評估基準日的評估報告,VENSYS最終的整體市場公允價值為61 597 027.32歐元,金風科技產生商譽36 138 236.94歐元。對于剩余股份,賣方享有與金風科技股票進行股份置換的選擇權,行權日為2010年12月26日之后。

三、案例分析

作為主并方,金風科技和中國所有整機廠一樣,2008年之前走的也是從國外購買技術許可證的道路,收購完成后的十年間,雙方實現了完美結合,金風科技自2011年開始就保持著每年吊裝架設世界上最多的直驅永磁風力渦輪機的紀錄,截至2017年,金風科技全球累計裝機超過44GW,新增裝機容量超過5.3GW,成為國內最大、國際名列前茅的風機制造商。金風科技跨國并購對其自主創新能力的價值創造主要體現在以下幾點:

(一)核心技術和隱形知識的內部轉移

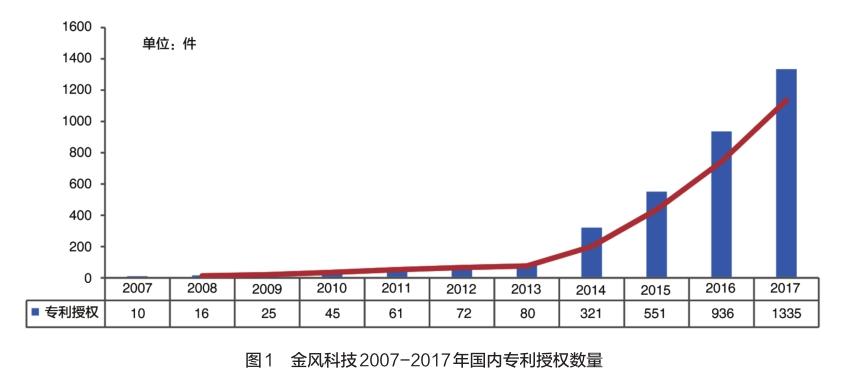

技術知識的默會性、復雜性、社會嵌入性決定了它們難以傳遞,實現跨國并購后的潛在協同往往是檢驗被并方對主并方影響的重要指標,其中主并方在并購完成后擁有的與被并購技術相關的發明專利可作為顯著的替代變量。據此,本文通過查閱金風科技并購前后十年的年報,逐一檢索其專利授權數量,判斷其直驅永磁技術的自主創新能力。為消除行業與年代的噪音影響,本文不僅關注年代披露的專利數量,同時還對比分析專利的相關介紹,判斷其研發背景與重要程度,從而確定與直驅永磁技術有關的相關專利。根據最終結果,金風科技在并購之前的數十年發展過程中只擁有授權專利10項,且研發背景和申請類別均與并購技術無關,與此同時在完成并購的十年間,專利申請數量呈現直線上升。為了消除并購效應的滯后性,考慮并購整合后的時間效應,本文特別關注了并購完成多年之后的專利數量,據年報顯示自2014年金風科技專利申請數量急劇增長,符合跨國并購整合的時效性,并在并購完成十年后實現國內專利授權1335件(如圖1所示)。由此,一定程度上說明金風科技并購德國VENSYS實現了核心技術和隱形知識的內部轉移,從而有助于打破其核心技術知識瓶頸,促使其自主創新能力提升。

(二)開拓國外市場、響應“一帶一路”

作為曾經被國家鼓勵發展的新興產業,風電設備在經歷了2005到2009年高速發展之后,出現了重復建設和引進的現象,造成產能浪費和資源消耗。2009年國家出臺《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見》,將風電與其他8大產業列入“黑名單”,同時政策保護上取消國產化率達到70%的建設要求。據此風電產業的主要矛盾成為如何消納風電與建設速度之間的矛盾,一時間“棄風限電”成為壓垮眾多風電企業的最后稻草。在此背景下,金風科技利用并購所得技術進行二次開發,提高產品質量和適用性,積極開發“兩海”戰略,即海外市場和海上發電。自2011年1月,在埃塞俄比亞首次中標34臺1.5MW直驅永磁機組項目后,金風科技相繼實現了在非洲、澳洲和歐洲市場的開拓。“一帶一路”倡議提出以后,金風科技緊隨國家倡議,立足開拓全球清潔能源和節能環保事業,為“一帶一路”沿線國家和地區帶來了清潔能源。國際市場的開拓為金風科技自主創新產生的成果轉化提供了廣闊的平臺,從而有利于技術落地和轉型升級。具體見表1。

(三)市場份額及銷售增長

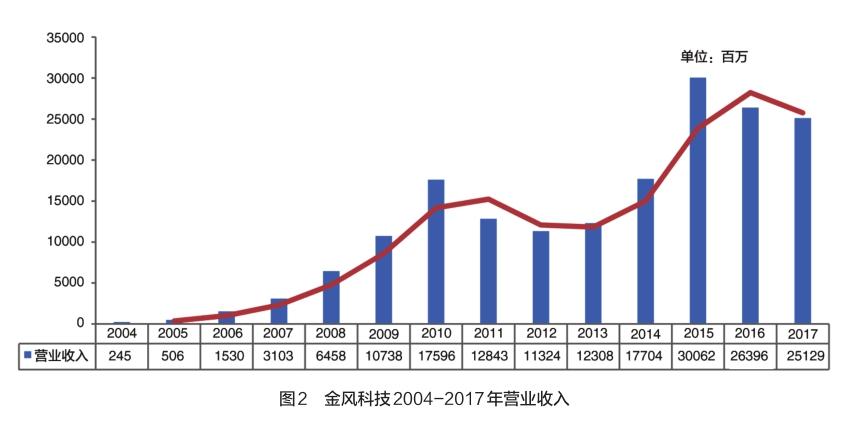

作為國內最早經營風電裝備和電場運營的企業,金風科技長時間占據著國內風電裝備制造商第一的頭銜,但是如果將國外風電裝備制造商考慮進來,金風科技市場份額并不高。國際市場上,風電裝備制造被全球十大風電設備商所壟斷,75%的市場份額由四家風力發電企業占據,在此壟斷背景下,金風科技在2007年只能憑借在國內市場的份額占據全球市場2.8%,國外市場份額為零。在完成并購后,金風科技迅速實行雙品牌運行戰略,支持VENSYS進行生產能力的建設,并鼓勵其獨立經營,開拓歐美市場。與此同時,金風科技則以技術與成本的優勢迅速搶占亞洲、非洲及澳美市場。2017年金風科技新增裝機容量全球市場占比11%,排名第三。市場份額的增長帶動著營業收入的增長,并購前金風科技營業收入為31億元,在經歷了棄風限電、產業過剩等行業危機后,金風科技憑借強硬的技術實現2017年營業收入251億元,如圖2所示。廣闊的市場和持續增長的營業收入為金風科技自主創新能力的提升注入了持續的活力,從而有利于創新投資強度加強和能力提升。

(四)創新投資力度加大

在實現了市場開拓及收入增長的同時,金風科技并沒有沉溺在購買技術一勞永逸的沼澤之中,而是不斷地提高創新投資強度,不斷開發出適應不同氣候、不同環境以及不同平臺的新型技術,從而進一步提高其自主創新能力。“兩海”市場的開拓以及營業收入的增長也為其研發投資提供了源源不斷的資金來源。同時金風科技積極響應《國家“十二五”科學技術發展規劃》重點發展大功率風電機組整機及關鍵部件等關鍵技術的要求,不斷加大研發投資,提高創新能力,加快產品升級和開發,特別是在2011及2012年營業收入下降時,金風科技在研發投資力度上卻保持平穩增長,如圖3所示,從而確保開發出不斷適應市場和未來需要的新型技術設備。持續增加的創新投資強度為金風科技掌握核心技術,獲取市場競爭力提供了保障。

(五)跨國并購對德國VENSYS的影響

德國VENSYS作為一家研發型企業,在被金風科技并購之前主要通過出售技術協議和技術轉讓等形式獲益,并沒有風電裝備的生產能力和生產經營,只能為其他風電裝備制造企業提供技術支持。

而金風科技在經歷了風電場運營、風電設備國產化改造以及獨立集成風電設備后,在風機制造的傳動系統、液壓系統、控制系統等關鍵部件制造和維護方面集聚了大量成熟的經驗,并且實現了自主生產的供應體系。因此并購完成后,金風科技馬上對德國VENSYS進行企業生產改制,投資596.9萬歐元建造Neunkirchen工廠基地為德國VENSYS生產高端設備。2009年VENSYS利用金風科技強大的資金優勢、運營經驗和生產能力制造的第一臺1.5MW風電機組正式進入歐洲市場,作為獨立品牌開始自主經營,進軍歐洲高端市場之旅。

四、結論

本文以制造企業金風科技跨國并購德國研發型企業VENSYS為例,分析探討跨國并購對自主創新能力的影響,主要關注金風科技跨國并購的動機、過程以及跨國并購后金風科技在技術、市場、收入及研發等方面的價值創造。作為國內第一批風電企業,金風科技因為技術薄弱而始終被外人牽制,并購VENSYS是金風科技走向自主創新道路、實現產業轉型升級的戰略布局:第一,金風科技和VEN‐SYS共同研發相關技術,不存在許可使用問題。第二,進行技術整合并加大創新投資,可實現技術追趕和自主創新,帶動金風科技供應鏈條的整體技術水平和轉型升級。第三,作為主要業務定位在風力發電領域的高科技公司,金風科技經過技術追趕,在經驗積累、市場開拓和相關客戶資源與供應商關系等方面有優勢,并購VENSYS后可使其優勢資源與VENSYS核心技術知識配套,推動自主創新能力發展。

根據金風科技跨國并購對自主創新能力的價值提升影響,可得出跨國并購是突破關鍵核心技術瓶頸、提高自主創新的一種重要中介途徑,從而實現技術促進市場,市場促進創新投資,創新投資促進技術的良性循環。本文通過分析金風科技跨國并購價值創造過程,一定程度上能為“一帶一路”倡議下中國制造利用開放式創新實現轉型升級提供新思路。AFA

參考文獻

[1]陳勁.從技術引進到自主創新的學習模式[J].科研管理,1994(2):32-34+31.

[2]楊曉玲.論技術引進與自主創新——兼論我國推進技術進步的自主創新戰略[J].天津社會科學,1999(6):68-72.

[3]施培公.論技術創新宏觀評估與測度[J].成都:軟科學,1996(3):62-64.

[4]于開樂,王鐵民.基于并購的開放式創新對企業自主創新的影響——南汽并購羅孚經驗及一般啟示[J].管理世界,2008(4):150-159+166.

[5] Dierickx I.,Cool K.Asset Stock Accumu‐lation and Sustainability of CompetitiveAdvan‐tage[J]. Management Science,1989,35(12):1504-1511.

[6]張學勇,柳依依,羅丹等.創新能力對上市公司并購業績的影響[J].金融研究,2017(3): 159-175.

[7] Ghosh A.,Kato T.,Morita H. Incremental Innovation and Competitive Pressure in the Presence of Discrete Innovation[J]. Journal of Economic Behavior and Organization,2017,135(3):1-14.

[8] Nelson R.R.,Winter S.G.The Schumpet‐erian Tradeoff Revisited[J].American Economic Review,1982,72(1):114-132.

[9] Vermeulen F.,Barkema H.Learning Through Acquisitions[J]. Academy of Management Journal,2001,44(3):457-476.

[10] Capron L.,Mitchell D.W.Resource Re‐deployment Following Horizontal Acquisitions in Europe and North America,1988-1992[J].Stra‐tegic Management Journal,1998,19(7):631-661.

[11] Cassiman B.,Colombo M.G.,Garrone P.,et al.The Impact of M&A on the R&D Process:An Empirical Analysis of the Role of Techno‐logical and Market relatedness[J]. Research Policy,2005,34(2):195-220.

(審稿:張國永編輯:張春紅)