淺析舊工業建筑改造的方法

【摘要】自21世紀初以來,我國各大城市進入快速發展的新階段,隨著人們生活習慣以及潛在意識的變化,以往為社會發展主體的工業文化漸漸地淡出人們的視野,但在每座城市中都有著工業時代的舊建筑遺存,所以對舊工業建筑進行改造,使其能夠適應當今社會發展需求,賦予其可持續發展的新功能。本文以西安市原大華紡紗廠改造項目為例,從對其建筑內外的維護等方面闡明了紡紗廠在整個改造過程中所運用的改造方式,為其他舊工業建筑改造提供了設計思路及方法。

【關鍵詞】舊工業建筑;可持續發展;改造方式

【中圖分類號】TU7 【文獻標識碼】A 【文章編號】1007-4198(2021)16-178-03

【本文著錄格式】張天宇.淺析舊工業建筑改造的方法——以西安市大華1935為例[J].中國民族博覽,2021,08(16):178-180.

每座城市都有著自己的歷史文化,在不同的歷史背景之下會孕育出相應的具有時代特色的建筑形式,一座城市不同時期的建筑可以反映一座城市的歷史進程。近些年來,伴隨著我國經濟的高速發展,城市形態也在隨之快速轉變,伴隨著社會人群需求的變化,原本處于城市邊緣地區的工業建筑逐漸失去其原有的功能性,不再為城市發展做出其相應的貢獻,逐步被時代所淘汰。但這些建筑代表著一座城市一個階段的樣貌,在文化層面上具有極其重要的歷史文化意義。因此,對舊工業建筑進行具有可持續發展性的建筑改造,使其能夠適應當今時代人們的需求,賦予其屬于這個時代的實用價值,承擔起新的社會職能。

一、舊工業建筑改造的實際意義

舊工業建筑改造是指將符合當代社會的實用功能賦予在工業時期的遺存建筑之上,替換掉該建筑原有的功能,再對建筑本身進行外立面以及內部空間的修整以及改造,并保留其主要結構和具有時代特征的工業產物,使其能夠更好的適應新時代的功能性,又能很好的保留其原本的建筑及工業特點。

從經濟方面分析,在工業時代,工業生產能力是一個城市發展的核心因素之一,它代表著一個城市的經濟發展水平。工業建筑物一般位于靠近舊城區的位置,處于城市相對邊緣地帶。但隨著城市發展,城市面積的擴張,這些舊工業建筑逐漸成為城市的核心區域,占據著重要位置。現存的大多數舊工業建筑其結構相對完好,有利于對其進行整體改造,相對于重建,大大的減少了相應的建設成本。較大的占地面積,寬闊的場地都使得舊工業建筑可以較為容易的適應當今社會的使用需求,具有良好的適應性。舊工業建筑的改造優化了城市的土地利用率,改善了原本單調的現代生活空間,利用可持續發展的手法賦予舊工業建筑新的靈魂。

從文化方面分析,隨著新興技術產業的快速發展,傳統工業逐步走向衰落,城市中大量的舊工業建筑失去其原本的使用功能,如果不能夠重新喚醒這些具有特殊時代意義的建筑,他們面臨的將是被拆毀與重建。舊工業建筑作為工業時代的代表,它繼承著一個時代的歷史記憶,一座城市的文化記憶,體現了這座城市在工業時期的文化特征。對舊工業建筑進行改造,在實現其新時代的使用功能為主要目的的同時,也盡可能的對舊工業時期的風格進行保留及傳承,使得這個時代的人群可以更好的,直觀的感受到這一特定歷史背景之下的文化氛圍。

從生態方面分析,盲目的對城市中的舊工業建筑進行不必要的拆除,不僅僅是會占用相當一部分的社會資源,同時也會產生大量的建筑垃圾,對城市的生態環境造成一定程度的污染,對能源以及資源也是一種浪費。對舊工業建筑進行改造,是利用可持續發展的方式對建筑進行再利用,延長其本身的生命周期。在對舊工業建筑進行改造的同時,也要關注城市人群對這一歷史建筑的心理變化,保護建筑本身所具有的內容以及文化特性,使得建筑本身處于一個不斷生長并長期處于生長狀態的過程之中,對其進行不斷地優化,進而產生新的文化意義,能夠被人群長期接受及喜愛。

二、舊工業建筑改造及手法

舊工業建筑自身具有多樣性、特殊性以及生態性等特征。不同城市、不同環境的舊工業建筑,它的建筑形態、體量、外觀及結構也是不盡相同的。不同功能的建筑,它自身的大小、高度甚至于采光程度也有所區別,對舊工業建筑進行改造的同時,應保護好其本身所獨有的建筑風格以及其內部獨特的建筑結構,再根據其內部空間大小賦予相應的新功能。在對不必要的墻體或者其他構筑物進行局部拆解或者擴建時,也應遵循建筑本身的文化價值,做到取舍有道,避免不必要的損失,降低對城市環境的污染。對舊工業建筑進行改造,一般采用以下三種方式。

(一)空間重組法

對舊工業內部空間進行改造,其重點在對建筑賦予新的功能所需要的建筑空間的功能性與舊工業建筑原本的空間結構相互融合的問題。空間重組的方式方法有很多種,比如說,可以利用豎直方向的柱體或者是平行方向的樓板進行垂直或者是水平方向的空間以及功能方面的重組劃分,使得原本建筑的內部空間得到最合理的規范使用。或者,也可以利用對內部空間進行增加或者減少的方式,進而達到符合現代人群生活習慣的空間環境。對一部分內部空間相對封閉或者功能單一、內部空間狹窄的舊工業建筑而言,為了適應新的使用功能,需克服其本身的結構缺陷,在空間上,需要對其原有空間進行重新布局及整合,比如,對舊工業建筑原有的墻體甚至是樓層隔板進行拆除,對原有建筑結構進行加固,從而使其適應新的功能。

(二)功能置換法

舊工業建筑由于其自身的功能性過于單一,已經不能夠適應當今時代社會發展以及人群的使用方式。室內環境及設備過于老化陳舊,對其需要進行符合社會需求的功能性空間改造與定位,尋求一種對其空間結構不會產生過度破壞及改變的新的使用功能,對寬闊高挑的空間結構進行充分利用,再對空間進行改造時,對空間內部進行適度的調整,用以適應全新的實用性功能,賦予這座陳舊的建筑以新的活力,創造出新的生活空間環境。對大跨度、大空間的廠房而言,可以將其改造為餐飲中心、展覽館、博物館、歌劇院等需要寬廣空間的場所。對多層廠房而言可以將其改造為辦公室、會議廳等。這種方式,使得不同形式的舊工業建筑可以盡可能的發揮其長處,不會對其結構進行過多破壞與改變,遵循了建筑的可持續發展性原則,既節省了大量的資金以及能源,也對城市環境也起到了保護作用。

(三)場所重塑法

在對舊工業建筑內部空間及外立面進行改造的同時,對建筑以外的空間環境也要做出相匹配的整治與改造。外部的功能分區以及交通流線需要根據賦予舊工業建筑新的功能性進行重新規劃,使其更容易達到社會需求并與之緊密聯系在一起。進而創造出一個符合當今社會人居環境的城市活動空間,并能夠保留著其自身獨特的舊工業文化氛圍,使人在辦公或者是休閑的同時,對工業時代人們的生產生活方式以及場所精神有了更深層次的了解。場所重塑法可以滿足當代人的生活目的,在對過去生活及建筑符號進行保留的同時,創造出新的生活形式以及周邊環境,進而滿足當代人便捷、高效的生活空間。

三、西安大華1935紡紗廠舊工業建筑改造方式

(一)背景分析

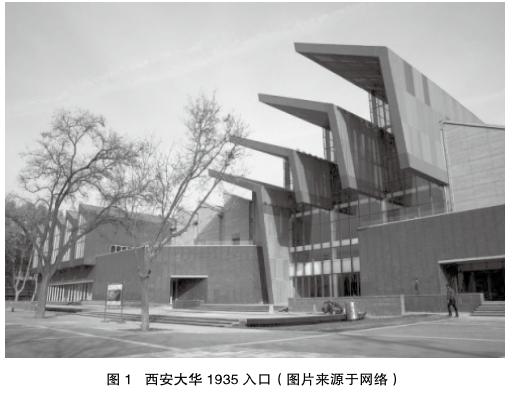

大華1935紡紗廠位于陜西省西安市,地處西安火車站北側,是由原大華紡紗廠舊工廠廠房改建而來。整個區域內占地面積約140畝,整個廠區由蘇聯設計師設計建成,在抗日戰爭年間,大華紡紗廠起到了舉足輕重的作用。近些年,隨著市場經濟的迅猛發展,大華紡紗廠逐步退出歷史舞臺,最終留下廠區內大面積廢棄的舊工業廠房。大華紡紗廠對西安人而言是有著特殊歷史文化情懷的,它的興盛與衰敗,都深刻地印在一代人的記憶深處,它也曾是工業時代西安市的城市象征。磚混結構的舊廠房與工業化時期留下的生產車間、儲藏倉庫、食堂、金屬管道,記錄了大華紡紗廠曾經在工業時代輝煌的一筆。

(二)舊工業建筑改造手法分析

舊工業建筑改造不僅僅需要對其本身的歷史文化性進行維護與傳承,同時還需要與所在城市當今的社會發展情況以及群眾需求相呼應。西安大華1935改造設計在對舊工業建筑的形態以及結構方面做出了很好的保護的同時,對舊工業建筑的外立面進行了一定程度的改造,使其更加符合當代人的生活習慣及審美需求。

設計師們拆除了大華紡紗廠西側厚重的圍墻,使得整片區域的入口變得寬敞。景觀入口建筑由20世紀80年代所建的大型廠房改建而成,在對原有廠房外立面進行修整之后,對中間一部分進行拆除,并運用鋼化玻璃以及鋼架結構依照原有的單面坡屋頂建筑形態進行了體塊遞進形式的放大設計,增加了建筑本身的通透性及視覺效果。建筑下半部分運用灰磚對外立面進行改建砌筑,使得建筑整體既保留了原有廠房的可辨識形態,通過對其他材料的運用以及新的設計方式,更加突出地表現了其自身的舊工業建筑風格的同時,又符合了當代人的審美觀念。在內部空間的改造上,運用了空間重組的手法,設置了樓板用以阻隔上下層空間,空間內置放樓梯及滾梯用以連接上下層空間,使之超大的空間體量不被浪費,用以適應賦予它的新的商業用途。

沿西側主入口進入,踏入的是一條舊工業風格的文化長廊,街道整體運用場所重塑的手法對場地內建筑進行了串聯,街道對原大華紡紗廠的舊管道以及舊鋼架進行了保留,街道北側保留了原有建筑的紅磚及混凝土外墻體,對局部廠房的單面坡屋頂及部分外墻體采用銹板進行包裹。街道南側是20世紀30年代建成的一批院落圍合式辦公用房,這些建筑多保留了其原有的建筑形式,建筑外立面多以青磚構成,對建筑原有的門窗及窗洞大小,僅在個別開口朝向進行了擴大及落地式改建,這些建筑群體被改建為小型餐飲院落以及咖啡廳等形式。設計師們保留了從其他建筑上拆除留下的青磚及鋼板,用以鋪設街道平面,這種形式突出的展現了空間內濃郁的舊工業風格,使建筑與整體空間渾然一體。

大華博物館位于整片區域的東側,是由原大華紡紗廠20世紀30年代所建的老布廠廠房改建而成。由于老廠房有著建筑體量大的建筑特點,可以直接運用功能置換的方法,將博物館的功能性賦予這個有80年歷史的舊工業建筑,一方面不需要對建筑本身做太多改變,又可以充分的向當代人群展示這座老紗廠近百年的歷史文化。整建筑保留了老布廠的空間結構形式以及大部分外立面結構,僅對入口處進行改造,拓寬了建筑入口大小,安裝玻璃大門用以增強視覺效果以及場館內的通透性。老布廠原有建筑體量較大,內部空間寬敞,層高較高,建筑上層有大面積的玻璃通風處,使得內部采光效果良好。內部保留了原有的框架結構,中間架以隔板用以劃分空間,組織博物館內新的功能分區以及交通流線。場館內墻壁僅在原有的墻體上涂以白色墻體涂料,盡可能的做到不破壞原有建筑形態的基礎之上,通過影響視覺效果,拓寬場館內的空間大小。

四、結語

隨著當今社會的快速發展,人們的生活方式也發生著巨大的改變,以往的傳統生活模式已經逐步退出了歷史舞臺,但它們在城市中留有自己獨特的時代印記,這些印記有著特殊的價值及魅力。舊工業建筑的改造是對建筑可持續發展性這一要點的發揚,具有時代性的意義和價值。本文通過對舊工業建筑改造手法的淺談,并結合西安大華1935的改造設計的概述,從空間重組、功能置換以及場所重塑這三種方法進一步論證了舊工業建筑改造的方式方法,希望能夠為相關舊工業建筑改造形式提供新的看法與思路。

參考文獻:

[1]王浩,汪輝,李崇富,張文.城市綠地景觀體系規劃初探[J].南京林業大學學報(人文社會科學版),2003(2).

[2]董衛,王建國.可持續發展的城市與建筑設計[M].南京:東南大學出版社,1999.

[3]史逸.舊建筑適應性再利用研究與策略[D].北京:清華大學,2002.

[4]劉宇.后工業時代我國工業建筑遺產保護與再利用策略研究[D].天津:天津大學,2015.

[5]莊簡秋.舊工業建筑再利用若干問題研究[D].北京:清華大學,2004.

作者簡介:張天宇(1993-),男,黑龍江哈爾濱,碩士研究生,研究方向為環境藝術設計。