通過“三個情景”談“三重表征”在化學教學中的重要性

王愛華

摘要:選取了兩個人數相同的平行班級,以銅與濃硫酸的反應、甲烷的空間結構、銅-石墨硝酸銀溶液的原電池的三個情景教學為背景,探究了三重表征在中學化學教學中的重要作用。結果顯示,教師在日常教學設計中多從宏觀-微觀-符號角度出發,組織課堂教學,不但可以促進學生對知識點的掌握,同時還可以培養學生從不同的表征的角度去理解、消化知識的能力,讓學生從更深層次掌握知識。

關鍵詞:三重表征;三個情景;宏觀分析;微觀辮識;符號表達;實踐

文章編號:1008-0546(2021)04-0014-03 中圖分類號:G632.41 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.04.004

1982年johnstone首次提出化學中的“三重表征”,他認為學生學習化學時,需要接觸宏觀一微觀一符號的三重表征[1]。

宏觀表征是指對物質所進行的外在可觀察的現象在學習者腦海中的反映。化學學科中可以直接觀察到的現象主要是指物質中可以直接觀察到的現象,即物質屬性中的物理性質和化學性質的外在表現。學生通過觀察物質的形狀、顏色、或者通過與其他物質發生反應所產生的一系列可觀察的現象如光、熱等來感知事物,在頭腦中形成圖像的如藍色的硫酸銅溶液,形成聲像的如不純的氫氣燃燒發生爆炸。形成動作的如用手撕鋁箔等對物質的多重感知反映,形成對物質宏觀表征的認識。

微觀表征是指不能通過直接觀察得到的物質的結構、組成、反應機理等微觀領域的屬性在學習者頭腦中的反映。學生通過教師的講解、模型展示或借助一定的多媒體、想象微觀水平上物質的內部結構、組成及其變化運動來感知事物。在頭腦中形成圖像的如金剛石的結構是空間四面體,石墨是層狀的網狀結構。語義的如原子是構成物質的一種粒子,形成邏輯的如分子由原子組成的。對物質的多重感知反映,形成對物質的微觀表征。

符號表征:是指由拉丁文和英文字母組成的符號和圖形符號在學習者頭腦中的反映。

很多研究表明,在化學學習過程中學生對宏觀表征和符號表征掌握相對較好,但對物質的微觀表征和三重表征的聯系認識不足。2017年新修訂的化學課程標準明確提出了化學學科五大核心素養,“宏觀辨識和微觀探析”便是其中之一,要求學生在化學的學習中能從不同層次認識物質,能從宏觀和微觀的視角分析與解決問題[2]。因此,本文通過三個相同情景,在兩個人數相同的平行班級的不同的教學,來談“三重表征”在化學教學過程中的重要性。

一、銅與濃硫酸的反應的情景教學

1.A班

在A班首先演示了銅與濃硫酸的課本實驗(圖1),隨后讓學生通過觀察得出實驗現象和結論(圖2)。

2.B班

在B班也演示了銅與濃硫酸的課本實驗(圖3),引導學生留意觀察銅絲的變化,讓學生得出實驗現象和結論,展示學生的實驗現象和結論(圖4)。

通過展示,開始繼續追問,為何銅絲變黑?引導學生的思路有意傾向于氧化銅的生成。從主觀方面去引導學生做出客觀的判斷之后再次追問,課本的反應方程式為何這樣書寫?如何得到?

學生通過兩個化學方程式的疊加,得出了課本中的化學方程式(圖5)。

3.7天之后開始抽查兩個班學生對銅與濃硫酸反應方程式的掌握情況

通過表1我們可以明顯看到,最終B班達成的效果要比A班達成的效果好很多。造成這個差異的就是在B班強調了微觀表征的重要性。從三重表征角度出發A班通過實驗給學生建立了宏觀表征直接過渡到符號表達,感覺也順理成章。在B班通過實驗給學生建立了宏觀表征,再通過現象分析可能反應機理。在學生現有的主觀認識上引導學生做出客觀的判斷,再運用數學的數據處理原理獲得課本呈現的化學反應機理。學生通過宏觀-微觀-符號,進行三重表征的學習,可以從不同的層次認識物質,從而達成對實際問題自主解決的能力。

二、對甲烷結構的認識

1.B班

在B班首先讓學生書寫甲烷的電子式,確定學生確實掌握之后,要求學生寫出甲烷的結構式(圖6)。

隨后提問甲烷可能的空間結構是什么(圖7)?

追問如果是這個結論成立,那么甲烷的二氯取代物有幾種(圖8)?

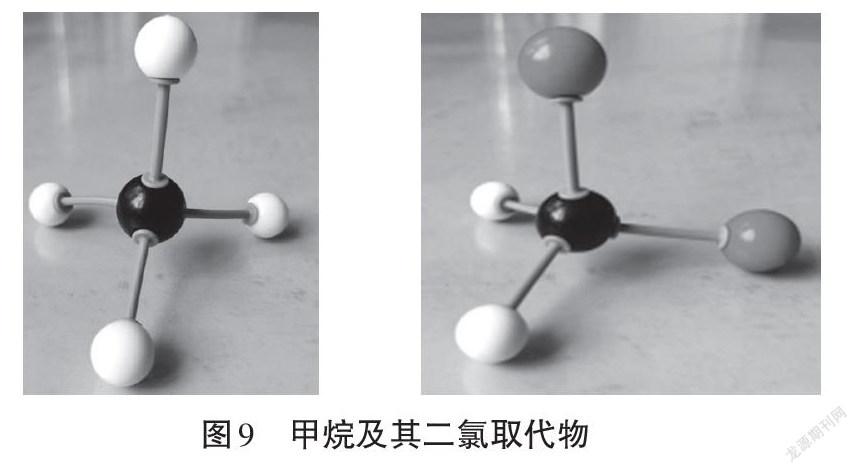

取出甲烷的模型,讓學生思考二氯取代物的有幾種(圖9)?

結論:因為甲烷的二氯取代物只有一種,所以甲烷不是平面結構,而是空間結構。

2.A班

在A班首先讓學生書寫甲烷的電子式,確定學生確實掌握之后,要求學生寫出甲烷的結構式。隨后提問甲烷可能的空間結構是什么?

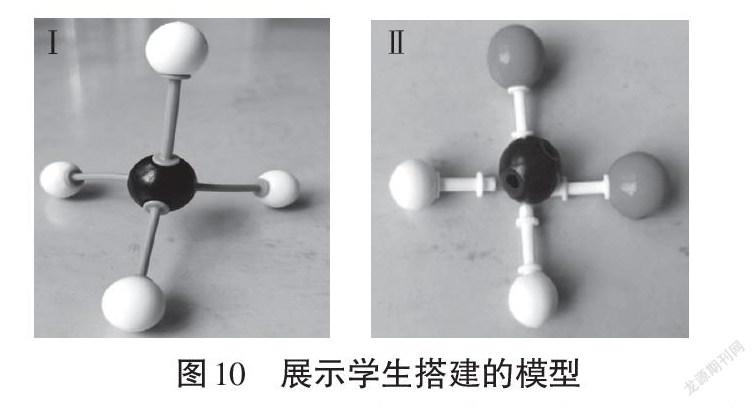

給每個學生球棒,讓學生自己動手搭建甲烷的空間結構(圖10)。

如果是Ⅰ成立,那么一氯取代、二氯取代、三氯取代分別有幾種?讓學生分別去搭建,得出答案。

如果是Ⅱ成立,那么一氯取代、二氯取代、三氯取代分別有幾種?讓學生分別去搭建,得出答案(表2)。

結論:判斷甲烷是平面結構,還是空間結構可以看二氯取代物的種類。

3.7天之后開始抽查兩個班學生對甲烷空間結構的掌握情況

從表3的數據上分析,A班掌握的情況比B班掌握的情況好,甲烷俗稱天然氣,天然氣是一個宏觀的物質,學生對它主觀的認識也是非常清楚的,畢竟天然氣已經進入了千家萬戶。對甲烷的結構辨識,是屬于微觀辨析。學生通過球棒模型的搭建,強化了微觀認識。通過“三重表征”的學習,再在教師的引導下,把學生存在的主觀錯誤的認識轉化為客觀認識,從而達成教學目標,提高了學生學習的效率。

三、原電池

1 .A班

在A班首先讓學生動手實驗,觀察實驗現象(圖11、圖12)。

引導學生通過實驗現象得到電極反應(圖13)。

2.B班

在B班首先讓學生動手實驗,觀察實驗現象(圖14、圖15)。

(1)產生電流的條件是什么?

(2)為何這個實驗可以形成電流?

(3)你能畫成圖像嗎(圖16、圖17)?

結論:產生電流首要的條件是要有閉合的回路,外部是電子由負極定向移動到正極,溶液中是銀離子定向移動到正極,硝酸根定向移動到負極,從而產生了閉合回路。正極有電子,銀離子得電子,從而正極有銀生成;負極失去電子,形成銅離子,溶液變藍。

3.7天之后開始抽查兩個班學生對原電池中電流的方向、現象及其電極反應書寫的掌握情況

通過表4中的數據看到B班的掌握情況要比A班好,造成這個差異的就是在B班讓學生通過畫圖去理解原電池的形成機理。通過自主實驗讓學生有宏觀的辨識,通過畫圖讓學生更深層次地理解微觀粒子的如何運動造就了這樣的實驗現象。在此基礎上再引導學生完成電極方程式的書寫。學生通過宏觀一微觀一符號,進行三重表征的學習,對知識點的掌握效果明顯要好很多。

在日常教學中,我們可以看到化學方程式的記憶成為了學生的難點,電化學平衡反應等等這些都是教學的難點,也是學生難以掌握的內容。之所以成為難題,是學生還不能從宏觀到微觀到符號之間自由地切換。所以教師在日常的教學過程中要重視“三重表征”的應用,有宏觀表征的,要通過宏觀的現象讓學生思考可能的微觀世界的變化,有微觀表征的,要讓學生分析,這樣的特性可能呈現出來的現象有哪些,當然不同的學生主觀認識也往往不同,所以教師通過引導、互動讓學生最終得出客觀的認識,最后讓學生用符號正確地表達出來。加強宏觀一微觀一符號的教學模式,可以加強學生三重表征聯系的能力,有效地提高學生的掌握情況。

參考文獻:

[1]Johnstone A H.Why is science difficultto learn?Things areseldom what they seem[J].Joural of computer assisted learn-ing,1991,7(2):75-83

[2]中華人名共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:3-5