鹽里有塑料是怎么回事?

不得不吃的微塑料,是人類自食其果的必然。微塑食鹽不是中國特色,是人類共同面對的挑戰。這些年,人類吃下去的微塑料不是一塊兩塊了,驚慌不必在此時,努力可以在當下。

微塑食鹽不是中國特色,是人類共同面對的挑戰。

食鹽里有塑料到底咋回事?

前不久,華東師大一篇研究中國食用鹽微塑料污染狀況的文章,在線發表于環境學著名期刊《Enviromental Science&Technology》;10月29日,美國《科學美國人》月刊網站報道了這項研究結果;11月的初,中國的媒體開始追本溯源探究竟,中國吃貨們的心理陰影面積,又應聲大了一點點。

“你是誰?從哪里來?到哪里去?”這三個經典問題,同樣適用于這激起千層浪的食用鹽中的微塑料。“怎么辦?”適用于給我們誠惶誠恐小心靈以安慰。

食鹽里的微塑料是什么?

話說“白色污染”、“塑化劑”、“雙酚A”這些塑料相關名詞,都婦孺皆知了,只是這“微塑料”還算個新鮮詞,顧名思義,直徑小于5毫米的塑料碎片就是微塑料。華東師大這篇文章中觀察到的微塑料,小的小到45微米,大的大到4.3毫米,總體而言,小于200微米的還是占了半壁江山。

雖說群眾的眼睛是雪亮的,但面對這微塑料,也還是需要請顯微鏡出手相助的。白色污染是一目了然的塑料垃圾中的大巨人,微塑料則是肉眼難辨的塑料垃圾中的小不點,大的終究會變成小的,小的總歸都是多數的,那些看得見的、外面的、大的,只是冰山一角,那些看不見的、底下的、小的,正是汪洋大海。

源自塑料的微塑料,因為粉身碎骨之微,全須全尾的塑料造福人類的功能是徹底喪失了,但塑化劑之類依舊頑強存在著,還吸附了海洋里多氯聯苯等讓自己壞上加壞,也就是說微塑料不僅是個污染源,還是個污染載體,真是破罐子破摔了。

食鹽里的微塑料從哪里來?

這個顯而易見,從來的地方來。華東師大這篇文章研究了海鹽、湖鹽和井鹽/巖鹽這三種不同來源的鹽,顯微鏡看粒徑,傅里葉紅外光譜看組分,看來看去,結果也是意料之中。海鹽因為海納百川,故而微塑料的污染最為嚴重,每千克海鹽里有550~681塊微塑料,湖鹽次之,43~364塊,井礦鹽和巖鹽因為鹽出之處地廣人稀,僅只7~204塊。

這食鹽中微塑料的多寡,僅只和來源緊密相關,和品牌沒有關系,所以,海就是海,湖就是湖,井就是井,有容乃大不假,有容必雜也真。微塑料和鹽,從原料就是元配,在加工環節并沒有相應的遴選淘汰機制,微塑料當然就一直賴著不走了,不太可能是半路加入的草長鶯飛,換言之,就是不該冤枉了食鹽包裝貯運環節。

食鹽里的微塑料到哪里去?

歸途和來路一樣顯而易見,到去的地方去。華東師大這篇文章的創新之處,就在于研究對象是食鹽,用流行的話說,就是填補了空白。自此,非生物海洋食品被微塑料污染的狀況不再空和白了。當然,之前魚類等海產品的研究早就不空不白了。

海洋湖泊里的微塑料,會在食鹽里魚目混珠,也會在海洋生物體內累積,最終可能會被站在食物鏈高端的人類吃下去。微塑料可能不吸收,但也不能排除有的微塑料神通廣大,從胃登堂入室進入人類循環系統,可能對人類健康造成不確定性的影響。退一步說,微塑料進入就是侵入,還可能擇地蟄伏上幾個月,就算不滋事,至少對人類心理安全也是赤裸裸的威脅啊。

食鹽里的微塑料風險幾何?

守規矩愛健康的,都會聽世衛組織的話,照著新指南來計算鈉離子攝入量。就算鈉離子都從食鹽來,每天5克鹽,就算食鹽都從海里來,一年三百六十日持之以恒吃下來,會吃下去微塑料一千塊左右,這“塊”是塑料碎片的單位,不是人民幣啊。當然,“我的叔叔于勒”那樣喜歡吃牡蠣的歐洲人,和吃鹽的不止五十步和一百步的差距,是五十步和五百步的差距,一年會吃下去一萬塊微塑料。

總之,吃下去一千塊微塑料也好,一萬塊也罷,都是人類這一百年以來,瘋狂使用塑料后的自食其果;雖然,華東師大這篇文章并非石破天驚逗秋雨,只是信手拈來皆文章,魚類、浮游生物和海鳥捉來一查,一個都跑不了。吃下去一千塊微塑料的,不該因為別人吃下去一萬塊而沾沾自喜,一塊都不該吃下去的,只是這已經是不可能的夢想了。塑料百年輝煌,入海者已一億噸之巨。一項對北太平洋環流食浮游生物的魚類研究發現,大約有三分之一的魚被微塑料所累,每條魚中平均含有兩塊微塑料。

盡管,全球微塑料最集中的地區還不在中國,而是主要位于加利福尼亞和夏威夷之間的海域。但是,目前,中國已成為世界上最大的塑料制品生產和消費國,一項來自美國喬治亞理工大學環境工程組的統計結果表明,每年全世界約有800萬噸塑料垃圾進入海洋,中國占了近三分之一。

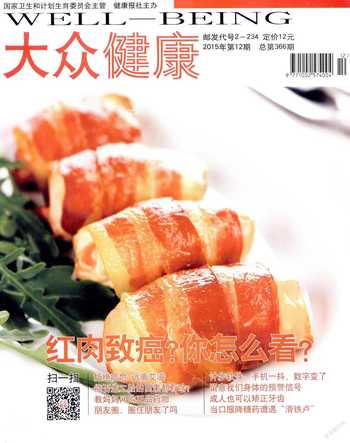

末了,被這個食鹽中的微塑料研究報道,折磨得不知如何是好,已經準備置辦個顯微鏡的人們,就買井礦鹽和巖鹽吃吧,只是,要聽世衛組織的話,加工肉制品和紅肉適可而止,沒有微塑料的鹽也不能多吃啊。

朱毅,中國農業大學食品學院副教授,博士生導師。