高中地理微主題教學中的情境結構化模式建構對策探究

摘?要:培養學生學科核心素養和高考試題的主要載體均為情境,課堂教學受時間和場地等的限制,學生不可能體驗各種情境。以微主題探究為背景的高中地理教學,通過建構復雜程度不一的情境結構化模式和設計不同內容的課外學生活動,推動學生知識和思維結構化形成,從而達到使學生能體驗不同地理情境和提高地理學科核心素養的目標。

關鍵詞:高中地理;微主題教學;情境結構化

隨著新一輪基礎教育深化改革,《普通高中地理課程標準》(2017版)和《中國高考評價體系》(2019版)明確要將學生“放”到情境中,增強學生分析和解決問題的能力。這里的情境是指學生熟悉的、與生產和生活實際密切聯系的地理事物、現象和問題,或者是地理學科最新的研究成果。

培養學科核心素養最理想狀況就是讓學生積累足夠多的情境經驗,以便把不同的思維方式遷移到可能遇到的生活情境中。現實中生活情境是多樣的、無法窮盡的,更不可預知,學生在課堂中不可能體驗各種情境,教學情境不可能覆蓋所有的生活情境,這就需要對教學情境進行結構化的安排,讓學生在結構化的教學情境中逐漸形成結構化的思維方式和行為方式。鑒于此,文章擬從“情境結構化”的概念、理論基礎、建構原則著手,探究情境結構化建構模式,并將其應用于教學實踐。

一、 情境結構化的建構原則

(一)情境結構化的基本特征

情境結構化是教師根據教學內容和學生學習的實際能力,以及學生要完成的不同問題或學科任務,對真實生活情境,保留其關鍵性的事實與特征,然后進行恰當的刪減調整,創設解題信息充分的問題背景。

情境按知識應用和產生方式的不同可分為“生活實踐情境”和“學習探索情境”。按情境的復雜程度可分為四層:第一層是簡單的情境活動,第二層是結構化的簡單情境活動。這兩類情境活動,可測評出的是學生基本的知識和能力水平。第三層是復雜的情境活動,第四層是未結構化的復雜情境活動。這兩類情境活動涉及的題材更多更廣主要考查學生面對復雜問題綜合運用知識的能力水平,評價其價值取向及測評其學科素養水平。

(二)情境結構化的原則

1. 以課標為本

依據《高中地理課程標準》(2017版),不同考核標準,情境結構化程度不同。合格性考試是簡單的結構化情境,其素材需要是基礎的和典型的。選拔性考試則要求學生在復雜、新穎的真實情境下綜合運用學科知識,完成相應學科任務。

2. 以學科任務和內容為引

①情境要與學科任務相匹配。當測量較低水平的學科核心素養時,提供的情境脈絡要清晰、明確,條件與學科任務的對應性要強。當測量學生更高水平的學科素養時,情境結構化程度創設要較低,把結構和邏輯隱藏在情境背后,乃至創設復雜的結構不良的情境,與學科任務的對應性要模糊,要求學生通過深化理解才能理出其與學科任務的內在對應性。②情境要與學科內容相匹配。情境結構化創設要對現有的教材進行解構和重構,課外素材選擇學生熟悉的地理事物、現象和問題,要適當引入地理學科最新的研究成果,同時要注重學習內容的基礎性、經典性和鮮活性。

(三)以情境為實

情境要真實客觀、開放、鮮活,要體現整體性,要有時序性,要通俗化。情境要真實生活情境,材料加工要注重“鮮活”,要體現一堂課只有一個主題,同時要考慮思維的連續性及全局性,在解決情境結構化引發連續問題情境過程中不斷激發新的問題,形成持續的情境域。如新授課的問題切口宜小不宜大,單元小結與復習課問題切入宜大宜擴散,梯度上問題設計先易后難,選擇問題的張力自如、適度。情境語言盡量使用非學科化語言,讓學生通過情境思考轉換或“翻譯”成專業的學科語言。

(四)情境結構化的模式

根據《高中地理課程標準》(2017版)地理學業質量水平分級對情境結構化的不同要求,情境由簡單到復雜程度,分為簡單、熟悉的情境(結構化程度最高,與學科任務對應性強)——給定的簡單地理事項(結構化程度較高,與學科任務對應性較強)——給定的復雜地理事象(結構化程度較低,與學科任務對應性較低)——現實中的區域情境(結構化程度不良,與學科任務對應性模糊)。

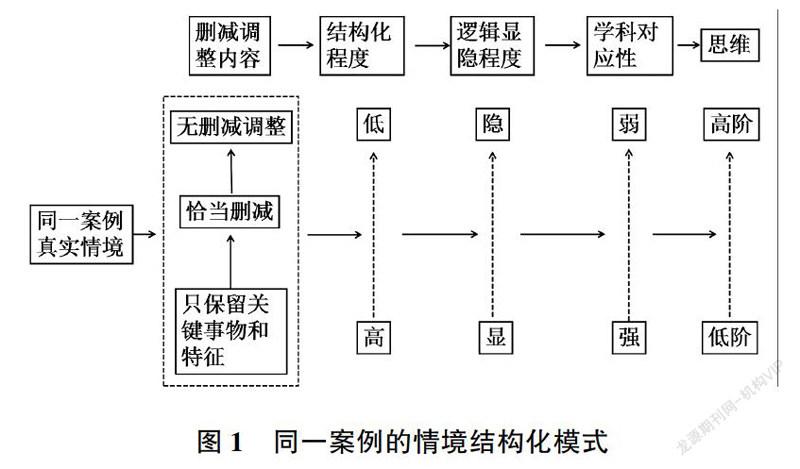

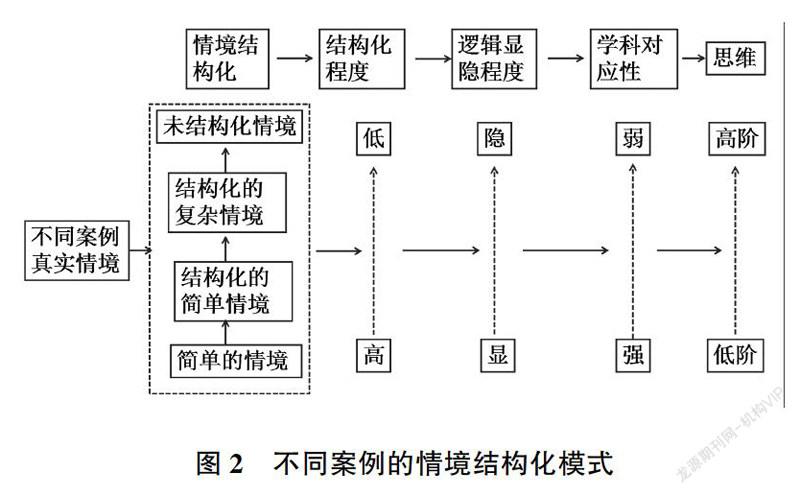

根據情境結構化的原則和復雜程度分類,衍生出情境結構化的兩種基本模式,一種是基于同一案例真實情境的不同刪減調整素材內容來達到情境結構化目標;另一種是基于不同案例不同復雜程度的真實情境來達到情境結構化目標。如圖1和圖2:

三、 情境結構化的微主題探究實踐

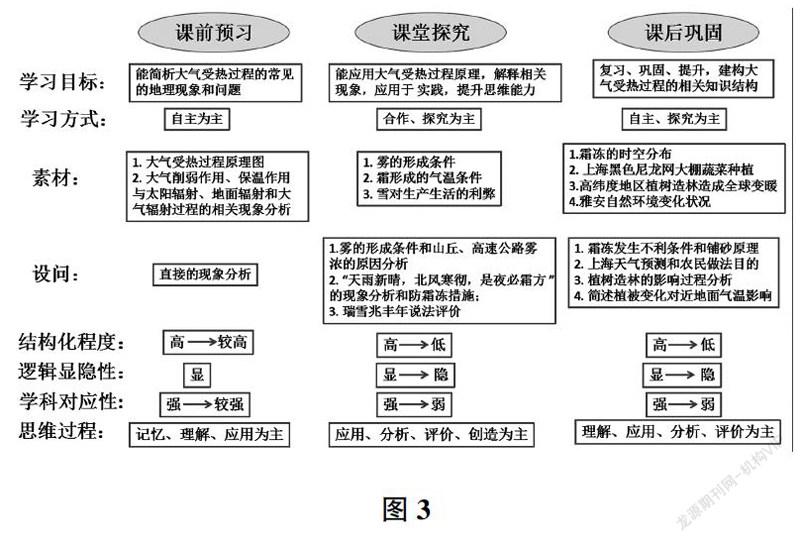

文章依據高中地理選擇性必修課程要求和結合高考常考點,以微主題《大氣受熱過程——原理應用》作為情境結構化模式實踐探究的案例,擬通過課前預習、課堂探究和課后鞏固三大教學環節創設不同復雜程度的情境,訓練學生通過自主、合作和探究的學習方式,加強有效信息獲取,歸納與演繹,分析與綜合、邏輯推理等能力,形成地理思維結構化學習習慣,最終提升地理學科核心素養水平。

(一)目標導學,素養提升

教學目標是一切教學行為的最終取舍依據,是導學、導教、導測評的根本,是學生學習目標達成度的標準。按照地理學科的特點,結合學生現實的認知學習能力,確定學習大方向,為提升學生必備知識和學科核心素養。

大氣受熱過程這一內容的課標要求可追溯到地理1的“1.6運用示意圖(圖3),說明大氣受熱過程與熱力環流原理,并解釋相關現象”。根據課標要求,本節課嘗試從不同復雜程度的情境設置入手,設置以下具體的必備知識和學科核心素養目標。

1. 必備知識

①大氣受熱過程原理;②大氣削弱作用;③大氣保溫作用

2. 關鍵能力(學科核心素養)

①能根據文字、區域簡圖等素材,認識區域的自然和人文地理環境特征。(區域認知)

②結合實際生產生活情境,理解不同的地理環境要素變化與大氣受熱過程的關系。(綜合思維)

③結合大氣受熱過程原理,指導日常生產生活實踐,樹立人地協調發展觀。(地理實踐力、人地協調觀)

(二)課程安排,入境入實,時序有效

微主題《大氣受熱過程——原理應用》從課前、課堂、課后上整體布局情境結構化,在每教學環節內部情境創設都由簡單到復雜,結構化程度由高到低,蘊藏的邏輯性由顯到隱,學科對應性由強到弱,層層深入,環環相扣,形成一系列的情境域,引導學生層層深入分析,深化思維,由“真問題”引發“真學習”,由“真學習”探究“真問題”,讓學生在真實的情境中實現問題的解決,體現較強的地理實踐力。

(三)課堂情理兼備,結構鮮明

(四)多元評價,思維相促

《高中地理課程標準》(2017版)提出要在地理情境中強化思維訓練,要將過程性評價與終結性評價相結合,嘗試日常教學和評價更多地運用學生思維結構評價和表現性評價。因此,在地理教學過程中,要重視對學生進行多元評價。通過對課前簡單的結構化情境的學科任務自主完成狀況評價學生預習的單點結構、多點結構的思維情況和學科知識原理;通過課堂學生合作探究完成復雜結構化和未結構化的情境和開放性問題,評價學生應用知識、交流合作能力以及關聯結構和拓展抽象結構的思維活動狀況;通過課后學生自主探究完成復雜程度不一的情境學科任務,評價學生的問題解決能力和思維能力,實現一系列的過程性評價。采用練習和測試進行終結性評價。課前,通過學案提供明確的預習任務,觀察學生的預習完成狀況進行自評、師生互評;通過課堂上學生參與合作探究,生生互評,師生互評;通過課后練習鞏固、提升,進行終結性評價;讓多元化評價過程中,促進思維結構化的培養與提升。如:在《大氣受熱過程——原理應用》微主題學習中,還可以通過完成測試題對學生進行終結性評價;通過提供“溫室效應”案例進一步拓展大氣受熱過程原理應用、創新,促進邏輯思維和創新思維發展,從而對學生進行過程性評價與終結性評價。

四、 情境結構化模式實踐的思考

(一)情境結構化的知識解構能力培養

情境結構化簡單創設時,解題的充分條件信息明顯、清晰,但當情境復雜結構化或不良結構時,要有效解構知識,需要引導學生在平時養成閱讀劃關鍵詞,獲取有效信息,進行分析、歸納、推理。

(二)情境結構化要有效結合學科對應性

情境結構化復雜程度不一,學科對應性也有明顯差異。當情境復雜或不良結構化時,與學科對應性不強,如何準確定位其相關知識的原理和規律,找出學科的對應性,則需要學生平時建構一個較為完善的知識體系,并具有較強的邏輯分析及推理能力。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準(2017版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[2]楊倩,王公月.促進地理知識結構化的教學路徑探索[J].地理教學,2019(20):39-42.

作者簡介:許淑霞,廣東省廣州市,廣州市禺山高級中學。